مركز فاقوس

عرفت فاقوس في زمن الفتح الإسلامي باسم إقليم طرابية وهو الاسم الذي عرفت به في كشف الأسقفيات قبل الإسلام وهو تحريف من الاسم الروماني في السجلات حيث عرفت باسم ( آرابيا = المقاطعة العربية) ، وقد فصل ذلك الأستاذ محمد رمزي في كتابه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية فقال :

” فاقوس : قاعدة مركز فاقوس ، هي من المدن القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري Pakes والرومي Aphrouspolis والقبطي Fakoussa وذكر أميلينو في جغرافيته أن فاقوس وردت في كشف الأسقفيات هكذا : فاقوس = Tarabia =Arabia وقد سمي هذا القسم Arabia لأنه أقرب أقسام مصر إلى بلاد العرب ..

وأقول إن طرابيه التي وردت في أسماء الكور ليست هي اسما من أسماء فاقوس بل كانت اسما للقسم الإداري الذي كانت قاعدته مدينة فاقوس القديمة وقد سماه الروم طرابيه أو أرابيا لقربه من بلاد العرب وقد اختفى هذا الاسم في عهد الدولة الفاطمية بسبب تغيير التقسيم ..

ووردت فاقوس في كتاب البلدان لليعقوبي من مدن مصر في الحوف الشرقي ووردت في كتاب قدامه باسم فاقوس الغاضرة .. وفي كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي فاقوس من مدن مصر في الحوف الشرقي وهي آخر ديار مصر من جهة الشام في الحوف الأقصى ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية ..

وقرية فاقوس الحالية وملحقاتها قد استجدت في العهد العثماني وقد أقيمت وسط الأراضي الزراعية بالقرب من أطلال المدينة القديمة ، وأما فاقوس البلد الحالية هذه فتقع في الجنوب الشرقي لمحطة فاقوس وعلى بعد 1500 متر منها ، وكانت فاقوس من قرى مركز العارين فلما أنشىء مركز فاقوس سنة 1881 جعلت فاقوس قاعدة له لوقوعها على محطة السكة الحديدية ..

وبسبب السياسة الحزبية أصدرت وزارة الداخلية قرارا في سنة 1931 بتقسيم ناحية فاقوس إلى ثلاث قرى إحداها هذه وتعرف بفاقوس البلد والثانية قسم أول فاقوس والثالثة قسم ثاني فاقوس ، وبسبب هذا التقسيم أصبح ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى واقعة كلها في ناحية قسم أول فاقوس “.

فاقوس وكفر محمد إسماعيل

تتكون مدينة فاقوس الحالية من اتحاد عدة كفور حديثة مع قرية فاقوس القديمة ، جاء في الخطط التوفيقية : ” فاقوس هى بلدة من مركز الصوالح بمديرية الشرقية ، واقعة فى جزيرة من رمل ، بعض أبنيتها باللبن الرملى ، وبعضها بالطوب الرملى ، وليس بها منازل بدورين إلا نحو منزلين ، وسقوفها من خشب النخل وجريده والعبل وحطب الذرة الطويلة.

وبها مسجدان بناؤهما باللبن ، أحدهما غير مسقوف ، وبجوارها فى الشمال الغربى جزيرة بها مقابر وضريح لبعض الصالحين ، وبها نخيل كثير ، وتكسب أهلها من المزروعات المعتادة وثمر النخل ، وبها مكتب لتعليم القراءة والكتابة ، وأرباب حرف وصيادون للسمك ، ويتبعها كفر صغير فى شمال الطريق ، بعده عنها نحو ألفين وخمسمائة متر.

وفى غربيها تل قديم كبير سعته نحو تسعمائة فدان ، وهو ممتد إلى بحر فاقوس ، وارتفاعه من نحو عشرين مترا إلى عشرة أمتار ، ومن كثرة أخذ السباخ منه صار قطعا متفرقة ، والسكة الحديد الموصلة إلى الصالحية مارة بوسطه ، وبجواره فى الجنوب الشرقى مقام الأستاذ السيد صالح البلاسى البطائحى ، وأمامه مصلى مبنى بالطوب الأحمر ، ويعقد له كل سنة مولد حافل يجتمع فيه خلق كثيرون ، وتضرب فيه أرباب الأشائر وغيرهم الخيام ، ويكون فيه البيع والشراء.

وهناك أيضا مقام ابنه السيد على الشهيد ، وخادمه الشيخ محمد عتبة ، وبوسط ذلك التل ترعة جهينة ، وترعة السكة الحديد ، وبجواره من الجنوب الغربى قنطرة فاقوس بثلاث عيون تمر عليها السكة الحديد ، وبجوار القنطرة من شرقيها شون الملح وجملة منازل يسكنها جماعة من المطرية يبيعون الفسيخ.

وفى جنوب القنطرة إلى الشرق محطة السكة الحديد ذات أبنية فاخرة برصيف مبنى بالحجر الدستور ، وفى جنوب المحطة بأعلى التل جملة منازل ودكاكين لجماعة من الدول المتحابة ، وبجواره من الجهة الجنوبية نخيل لناحية منية الكرم ، وكفر محمد إسماعيل متصل بذلك التل ، ومقدار زمام تلك الناحية مع الكفر التابع لها أربعمائة وثلاثة وتسعون فدانا وكسور “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” كفر محمد إسماعيل أصله من توابع ناحية أولاد العدوي ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1261 هـ ، وقد ورد في بعض جداول أسماء البلاد باسم كفر الحاج محمد إسماعيل ، ولما كانت أطيان هذا الكفر واقعة في جهتين يفصلهما عن بعضهما زمام ناحية فاقوس فقد أصدرت وزارة المالية قرارا في سنة 1932 بفصل القسم البحري من أراضي هذا الكفر وجعله ناحية جديدة باسم غزالة أبو عبدون ، وأما أراضي القسم القبلي فبقيت كما هي ناحية قائمة بذاتها باسم كفر محمد إسماعيل.

غزالة أبو عبدون : اسمها الأصلي غزالة أشكر وردت في تاريخ سنة 1228 هـ ضمن نواحي ولاية الشرقية ، وفي سنة 1273 هـ ألغيت وحدة غزالة وأضيف زمامها إلى ناحية كفر محمد إسماعيل الذي يفصله عن أراضي غزالة ناحية فاقوس ، وبسبب تقسيم أراضي كفر محمد إسماعيل بين ورثة إمام بك محمد إسماعيل وورثة الشيخ أبو عبدون محمد إسماعيل صدر قرار في سنة 1932 بفصل أراضي ناحية غزالة القديمة من زمام كفر محمد إسماعيل على أن تسمى غزالة أبو عبدون “.

كفر العدوي

أقدم موضع مذكور لقبيلة بني عدي في مراجع التاريخ هو قرية (بني عدي) المجاورة لمدينة فاقوس ونشأت على أنقاض قرية تعرف باسم (بني زيد) نسبة لعشيرة الصحابي الجليل زيد بن الخطاب العدوي (الأخ الأكبر للخليفة عمر بن الخطاب) ، وقد ذكرها ابن مماتي بنفس الاسم (بني عدي) في العصر الأيوبي في كتاب قوانين الدواوين وكذلك ابن الجيعان في العصر المملوكي في كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ثم عرفت في العهد العثماني باسم (العدوية) ثم تحول اسمها إلى (أولاد العدوي) ثم في العصر الحديث إلى (كفر العدوي) مركز فاقوس ، وظلت طوال تاريخها مركزا هاما للقبيلة وسببا في انتشارها في محيطها مثل فاقوس وأكياد والسماعنة والحسينية وههيا وغيرها من قرى الشرقية ..

ذكرها ابن الجيعان ضمن إقطاعات القبائل العربية في القرن التاسع الهجري فقال : ” بني عدي مساحتها 295 فدان عبرتها 1000 دينار للعربان ” ، وكتب عنها محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي فقال : ” أولاد العدوي : قرية قديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى بني عدي ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قيد زمامها باسم العدوية وهي أولاد العدوي ، ومن سنة 1880 كفر أولاد العدوي ومن سنة 1897 باسمها الحالي “.

وقد تتابعت بقية فروع العشيرة في العصر الفاطمي لأنها كانت أقرب مناطق بني عدي للصحراء ومنها انتشروا غربا ضمن ما عرف في الدلتا باسم (عرب شرقيون) حيث كان استقرارهم النهائي بأمر صلاح الدين الأيوبي بعد أن نقل بقيتهم من وادي بني زيد بالشام لغرض حماية الشرقية من هجمات الفرنجة ، وكانت المنطقة كلها قد سكنتها قبائل جذام (وهي أول من سكن مصر من العرب بعد الإسلام) فدخلت القبيلة في الحلف الجذامي الكبير الذي أنشأ عددا من القرى في الحوف الشرقي ، بعد ذلك انتشرت فروع القبيلة في كل من حصة بني عدي بالدقهلية وقرية العدوية في وسط الدلتا وتلبانة عدي في البحيرة وديار عدي بساحل البرلس وقرية بني عديات في منفلوط ..

وظلت بعيدة عن الصراعات الدموية مع المماليك أو بين القبائل المحلية وازدهرت زراعيا وتجاريا حيث يذكر ابن الجيعان أن زمامها وصل قرابة ثلاثمائة فدان وخراجها ألف دينار ذهبي وأنها ظلت بيد العرب ولم تدخل في إقطاعات المماليك ، وفي العصر العثماني كان لها دور كبير في إدارة فاقوس التابعة لولاية الشرقية ، وفي عهد محمد علي تمتعت بامتيازات كبرى وشاركت في أعمال الجيش كما كان لها دور في ثورة الزعيم أحمد عرابي ، وقد تولى العمودية في قرية أولاد العدوي زعيم بني عدي وهو العدوي بك إسماعيل العدوي في أوائل القرن التاسع عشر ثم تبعه محمد بك العدوي الذي تولى العمودية سنة 1865 م. ثم عبد العظيم العدوي إسماعيل العدوي 1906 حتى وفاته عام 1959م. ..

ومن الشخصيات البارزة من أبناء القرية اللواء مصطفى كمال العدوي من الضباط الأحرار وعضو في لجنة التأميم بالقوات المسلحة والذي عمل في وظيفة رئيس مدينة الإسماعيلية من 1967 حتى 1976 م. ، واللواء أحمد حلمي العدوي من كبار قادة القوات المسلحة والأستاذ سباعي محمد العدوي عضو مجلس محافظة الشرقية وحلمي بك محمد توفيق العدوي عضو بالمجلس المحلي للمحافظة حتى سنة 1955 وتولى منصب العمودية بعد عمه عبد العظيم العدوي حتى وفاته عام 1970 ، وتولى بعده العمدة محمود عبد العظيم العدوي سنة 1974 حتى وفاته سنة 1993 ثم محمد سامي السباعي محمد العدوي الذي تولى العمودية من 1995 حتى 2011 ثم حاليا العمدة الحاج أحمد العدوي كبير رابطة أبناء العدوي ..

سوادة

تنسب قرية سوادة بالشرقية إلى التابعي الجليل أبي ثمامة بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي المصري الذي أوفده الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليعلم أهلها ، وكانت القرية ضمن إقطاعات عشائر بني سعد الجذاميين منذ زمن الفتح الإسلامي ثم صارت أكبر مركز لهم ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال في كتاب التحفة السنية : ” السوادة مساحتها 1389 فدان بها رزق 12 فدان عبرتها 500 دينار كانت باسم خليل بن تمر بغا والآن باسم المماليك السلطانية “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” سوادة قرية قديمة اسمها الأصلي السوادة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية وفي الانتصار السوادة وهي حميم من الأعمال المذكورة وفي الخطط التوفيقية محرفة باسم السويدة بمديرية الشرقية ، وهذه الناحية ليس لها سكن خاص باسمها لأنها مكونة من عدة كفور وعزب أكبرها الحمادة وهي سمن عربان السعديين “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” السويدة قرية من مديرية الشرقية بقسم العلاقمة ، واقعة فى الجنوب الغربى لكياد الغتاورة بنحو سبعة آلاف متر ، وهى ذات أبنية خفيفة بل بعض أهلها يسكنون الأخصاص والخيوش، وفيها رجل من كرام العرب يدعى بجلبى مخيمر له منزل ومضيفة متسعة مبنية من اللبن، وعندها وابور ماء فوق ترعة البقر، ويزرع فى أرضها الشعير كثيرا ، وهذا الاسم وهو المذكور فى بعض الكتب ، والظاهر أنها هى التى يقال لها الآن سوادة “.

وفي مختصر معجم قبائل مصر أن ديار السعديين في الدلتا قرى منطقة سوادة ولهم فيها نحو تسعين قرية من أهمها السعديين والروضة والحاجر وأبو شلبي ومنشأة نبهان وغيرها ، وقرية السعديين مركز منيا القمح وميت أبو الحسين مركز أجا بالدقهلية وميت غراب مركز السنبلاوين وفي قرى طنبول وبرهمتوس ونوب طريف والجواشنة مركز ديرب نجم.

وفي موسوعة القبائل : نبذة عن جُذام ومنهم بني سعد (السعديين) : قال القلقشندي عن سعد جُذام نقلًا عن الحمداني مهمندار الديار المصرية : اجتمع بمصر خمسة فروع يُطلق عليهم بنو سعد أو السعديين وقد اختلط بعضهم ببعض ، وأكثر السعديين هؤلاء وحتى أوائل القرن التاسع الهجري مشايخ البلاد وخفراءها ولهم مزارع ومآكل وفسادهم كثير في البلاد وفيهم عشائر كثيرة ، وذكر الحمداني أن ديارهم في ضواحي القاهرة حتى أطراف الشرقية.

عشائر السعديين : الملاعبة والتي اشتهرت في الساحل الشمالي ، قايد وهو ما يسمي أبو شلبي ومنهم عمدة السعديين حاليا مازن محمد عبد العظيم شلبي وخلف والده من فترة قصيرة ، وذكر أحمد لطفي السيد في كتاب قبائل العرب في مصر المطبوع عام ١٩٣٤ م أن عمدة السعديين هو محمد بيك عبد العظيم شلبي في الشرقية وهو من كبار الأعيان هناك ، والطوال والتراكي وهما من أقدم عشائر السعديين ، والشويين وأبو سمري ونبهان وأبو خويطر وأبو معالي وأبو ناجح. والبازات والحيوان.

الديار الحالية لعشائر السعديين : الشرقية وبها أغلب عشائر السعديين في قرى سوادة وقيل إن عدد القرى والعزب نحو تسعة وتسعين ، وأحيانًا ما يسمى قرى أبو شلبي باسم عمدة القبيلة وهي تابعة لمركز فاقوس ، وفي الخطارة والسماعنة وأبو ليلة وفي عزبة الملاعبة بمركز أبو حماد وعزبة الروضة في الحيوانية ومنهم عمدة الحيوانية ، والسعدين في الشرقية مالوا إلى الفلاحة وغلب عليهم طابع الفلاحين منذ ما يزيد على قرنين من الزمان ، هذا بخلاف السعديين في سيناء الذين يتمسكون بأصولهم العشائرية والقبلية حتى الآن.

محافظة شمال سيناء في منطقة رمانة وكان به حوض نخيل قيل إنه كان للسعديين من عدة قرون ومنحوه أو تركوه للأخارسة جيرانهم في سيناء بعد تكاثر الضرائب في عهد محمد علي باشا منذ قرنين وعمل مركز تحصيل الرسوم في قطيّة قرب الحديقة المزروعة فيها ، ونزحت أغلب السعديين في سيناء إلى جوار إخوانهم في الشرقية وتبقى عائلات قليلة من الملاعبة في قرية الشهداء وأبو سمري في قرية قصر غانم والشويين في قرية التحرير ، وفي الإسماعيلية توجد عائلات من عشائر الملاعبة أو الصيامات والديابات في مناطق الحرش وظهر الجبل والماركوني والقنطرة غرب نمرة ٢ وجبل أبو خليفة.

الأخميين

عرفت قبيلة لخم بدورها في أحداث عصر الولاة وتعددت منازلها في مصر ومن أهمها قرية المعصرة في الحوف الشرقي والتي تغير اسمها في العصر العثماني إلى اللخميين وحرف في السجلات وعلى أسنة العامة إلى الأخميين ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : المعيصرة من نواحي الجسر لم تمسح عبرتها 1500 دينار كانت باسم متولي الغربية والآن للديوان المفرد

وجاء في القاموس الجغرافي : الأخميين ، دلني البحث على أن هذه القرية كانت تسمى المعصرة وردت في تحفة الإرشاد وفي قوانين الدواوين من أعمال الشرقية ، وردت في التحفة باسم المعيصرة من نواحي الجسر من الأعمال الشرقية ، وفي القرن الثاني عشر الهجري عرفت باللخميين نسبة إلى جماعة من عرب بني لخم المستوطنين بها ثم حرف اسمها إلى الأخميين فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ويوجد ضمن أحواضها الواردة في التاريخ المذكور حوض المعصرة وهو اسمها القديم.

جاء في موسوعة القبائل العربية : ظهرت شخصيات لخم على مسرح الحياة بمصر منذ اللحظة الأولى ، فكان هناك لقيط بن عدي الصحابي من قواد عمرو والقائد عمرو بن قيس الذي قتل في جمع من النّاس كثيرًا لما نزلت الروم البرلس سنة ٥٣ هـ.

وكانت لخم علوية الهوى فكان منها قيس بن حرمل من قادة ابن أبي حذيفة وحمام بن عامر الذي حضر الدار وحكم مصر نيابة عن الأشتر النخعي سنة ٣٧ هـ أما الأكدر ابنه سيد لخم وشيخها فقد حضر الدار مع أبيه وقاوم مروان بن الحكم مقاومة عنيفة جعلت مروان يبدأ بالتخلص منه بمجرد فراغه من أمر ابن جحدم سنة ٦٥ هـ ، وكان للخم شعراؤها ومنهم زياد بن قائد من المخضرمين ، شهد الفتح وعاش حتى رثى الأكدر.

ولما فتح مروان مصر استسلمت لخم وأصبحت – ولا سيما مواليها النصيريين – من أنصار الأمويين فلما بدأت الدعوة العباسية تهز أركان الدولة الأموية شاركت لخم في إسقاط الأخيرة فكان أيوب بن برغوث من رؤساء فتنة خلع مروان بمصر (١٢٧ – ١٢٨ هـ) ووالوا العباسيين ، فكان الضحاك بن محمد – أحد أشراف أهل مصر – من أعوان العباسيين وقادتهم (١٢٦ – ١٣٧ هـ).

ويبدو أن العباسيين قد استحضروا عددًا منهم إلى مصر من فلسطين سنة ١٦٩ هـ وظلت لخم طوال ربع القرن المحصور بين أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث تلعب دورا ثوريا عنيفا بمصر وبالإسكندرية بالذات التي كانت لخم أعز من في ناحيتها فقد استولوا (١٩٦ – ١٩٨ هـ) على الإسكندرية ، ولما نزل الأندلسيون الإسكندرية حالفتهم لخم ثم عادوا فانقلبوا عليهم وحاربوهم سنة ٢٠٠ هـ. ، وكان أبو ثور اللخمي زعيم العرب المقيمين في محلة أبي الهيثم من شرقيون (المحلة الكبرى) ، واشترك في ثورات ابن الجروي (٢٠٥ – ٢٠٦ هـ) ثم في ثورة أسفل الأرض سنة ٢١٦ هـ التي اشترك فيها اللخميون المقيمون بالإسكندرية كذلك (ثورة البشموريين) ، هذا وقد كان قوم من لخم ثاروا بالحوف سنة ٢١٥ هـ فهزمهم والي الحوف..

وبالرغم من الطابع العربي الذي ساد لخما ظهر فيها بعض رجال الفكر مثل طليب بن كامل (ت ١٧٣ هـ) من أئمة مصر المجتهدين وقد سكن الإسكندرية. وطلق بن السمح النفاط (ت ٢١١ هـ بالإسكندرية) محدث ومن رجالي الأسطول المصري، وابنه إبراهيم، روى عن أبيه وكان من رجال الأسطول كذلك.

وكما كانت لخم من قبائل مصر القوية كان مواليها كذلك. وكان النصيريون – أولاد موسى بن نصير – أهم هؤلاء الموالي. أما موسى نفسه (٩٧ هـ) فقد أقام بمصر زمنا مع عبد العزيز بن مروان وزيرا له ومشيرا ثم انطلق إلى المغرب يفتتحه ، بينما ظل أحفاده بمصر يلعبون بها أهم الأدوار. فولى عبد الملك بن مروان خراج مصر، ثم ولي صلاتها سنة ١٣٢ هـ في تلك الفترة الدقيقة عندما كانت الأمور تتسرب من أيدي الأمويين إلى العباسيين.

وولي أخاه معاوية الشرط كما استعان بموسى بن المهند القائد لإخماد ثورة القيسية في الحوف الشرقي سنة ١٣٢ هـ ضد الأمويين وقد بلغ هؤلاء النصيريون من الكفاءة والملهارة مبلغا جعل العباسيين يبقون عليهم ويحفظون عليهم مكانتهم الرفيعة في الدولة على نحو ما فعلوا مع الحديجيين ، وكان للنصيريين مواليهم شانهم شأن الأشراف أهل الطبقة الأرستقراطية في المجتمع العربي ، وكان لموالي النصيريين زقاق باسمهم في الفسطاط.

الهيصمية والجعافرة

في العصر المملوكي تم منح إقطاع من الأرض الزراعية في منطقة كانت تعرف باسم الطواحين في أجوار فاقوس إلى عدد من القبائل العربية منها الهياصم والجعافرة وتأسست عليها تباعا كل من الهيصمية والجعافرة ، وقد ذكر هذه المساحة ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : الطواحين بالفاقوسية مساحتها 870 فدان بها رزق 20 فدان عبرتها 1500 دينار للعربان بكمالها.

جاء في القاموس الجغرافي : الهيصمية ، كان يوجد ناحية قديمة ذات وحدة مالية تسمى الطواحين بالفاقوسية ، ولأن هذه الناحية كانت تجمع بين قريتين وهما الطواحين والهيصمية فكان يقال على لسان العامة الهيصمية فقد وردت في الانتصار وقوانين الدواوين الطواحين بالفاقوسية وهي الهيصمية من أعمال الشرقية ووردت في التحفة طبع باريس الطواحين بالفاقوسية وهي الهيصمية والطواحين مما يدل على أنهما قريتان ووردت بهذا النص أيضا في دليل سنة 1224 هـ بولاية الشرقية.

وفي تاريخ سنة 1228 هـ فصلت ناحية الهيصمية من الطواحين بزمام خاص فأصبحت ناحية قائمة بذاتها من ذلك التاريخ ، وأما الطواحين فتعرف اليوم باسم طواحين الهيصمية وقد أضيف ما بقي من زمامها بعد فصل زمام الهيصمية إلى ناحية القرين المجاورة ولا تزال طواحين الهيصمية مشتركة معها في الزمام وتابعة لها في الإدارة.

الجعافرة : هي من القرى القديمة كانت تسمى القواصر ، ورد في معجم البلدان بأن القواصر اسم موضع بين الفرما والفسطاط نزله عمرو بن العاص في طريقه إلى فتح مصر وتحول بعده إلى بلبيس ثم عرفت بعد ذلك باسم القصير ، ذكرها المقريزي في خططه عند الكلام على تاريخ الملك الظاهر بيبرس (ص 300 ج 2) وقال : إنها بين الصالحية والسعيدية عند القرين ، ثم ذكرها المقريزي في موضع آخر باسم منزلة القصير ثم ذكرها باسم القواصر عند الكلام على الطريق بين مصر ودمشق.

وبالبحث تبين لي أن القواصر أو القصير هي بذاتها ناحية الجعافرة هذه ، وعلمنا من كبار السن بها أنها كانت تسمى القصر وهو قريب من القصير ، ثم عرفت في العهد العثماني باسم الجعافرة نسبة إلى عرب الجعافرة المستوطنين بها وأنها كانت من توابع ناحية الهيصمية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها “.

وجاء في كتاب مختصر معجم قبائل مصر تفاصيل عن كل من الهياصم والجعافرة حيث يقول الدكتور أيمن زغروت : ” الهياصم وهم بنو الهيصم قبيلة عربية سكنت قديما منطقة الهيصمية بفاقوس وطواحين الهيصمية التي سميت فيما بعد باسم القرين وليس لها الآن أي طيان قبلي وذكر بعض النسابين أن الهيصمية كانت نزلة النجعة لقبيلة بني عبيد من جذام فلعلها إحدى بطونهم ولهم عزبة الهصايمة بالإسماعيلية وعمدتها محمد هيصم.

الجعافرة رؤساء فخذ ولد سليمان من ضنا عبيد من بشر من قبيلة عنزة من ربيعة من العدنانية وهم أبناء علي بن سليمان الجعفري وهناك رواية أنهم من ذرية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكانت فيهم مشيخة شمل قديمة على عموم عنزة كما ورد في هذه الرواية ويقيمون في سفاجة بمحافظة البحر الأحمر بمصر وفي الجزيرة العربية والعراق والشام ويقال أنهم أسسوا قرية الجعافرة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية “.

الصوالح

في العصر الفاطمي نزلت عشائر بني صالح العربية في أجوار فاقوس وأسست عدة قرى سميت على اسم هذه العشائر وهي كل من قرية بني صالح (الحجاجية) والخطارة الكبرى والخطارة الصغرى ، وفي العصر العثماني تأسست قرية الصوالح على زمام الخطارة ، وقد جاءت ضمن إقطاعات القبائل حيث يقول ابن الجيعان في التحفة السنية : ” الحجاجية مساحتها 513 فدانا عبرتها 1000 دينار للعربان ، الخطارة مساحتها 600 فدان بها رزق 23 فدانا عبرتها 1000 دينار كانت لأرباب الرواتب بالثغر السكندري والآن باسم الديوان الشريف السلطاني “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” الحجاجية هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي مع منزل نعيم لأنها كانت مشتركة معها في الزمام في ذلك الوقت وفي الروك الناصري فصلت منها فوردت في التحفة ناحية قائمة بذاتها من أعمال الشرقية وتعرف عند أهلها باسم بني صالح.

الخطارة هي من النواحي القديمة ولردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة الخطارة من أعمال الشرقية ووردت في كتاب الحقيقة والمجاز وفي خريطة الحملة باسم الخطاطر ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قسمت الخطاطر إلى ناحيتين وهما لخطارة الكبرى والخطارة الصغرى ، وفي سنة 1270 ألغيت ناحية الخطارة الكبرى وأضيف زمامها إلى ناحية الحجاجية فأصبحا من توابعها وبقيت الخطارة الصغرى وهي هذه وتعرف في جدول وزارة الداخلية باسم الخطارة وفي جدول المالية باسمها القديم وهو الخطارة الصغرى ويقال لها كفر الحوبي.

الصوالح أصلها من توابع ناحية الخطارة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ ، وكانت الصوالح قاعدة مركز الصوالح من سنة 1826 وفي سنة 1870 نقل ديوان المركز إلى بلدة العلاقمة مع بقاء المركز باسم الصوالح ، وفي سنة 1896 ألغي مركز الصوالح وأنشىء بدلا عنه مركز ههيا فنقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى مع العلاقمة إلى ههيا التي أصبحت قاعدة للمركز المذكور

مركز الصوالح أنشىء في سنة 1826 باسم قسم الصوالح وجعل مقره بها وكانت دائرة اختصاصه في ذلك الوقت تشمل 76 بلدة من مديرية الشرقية ، ولعدم صلاحية مبانيها لسكنى الموظفين نقل ديوان القسم في سنة 1834 إلى ناحية العلاقمة مع بقائه باسم قسم الصوالح ومقره بناحية العلاقمة ، وفي سنة 1884 نقل ديوان المركز إلى بلدة ههيا مع بقائه باسم الصوالح إلى أن سمي مركز ههيا في سنة 1896 “.

وجاء في الخطط التوفيقية : الصوالح قرية بمركز العلاقمة من مديرية الشرقية بحرى قرية العلاقمة بنحو خمسة عشر ألف متر ، وهى ذات نخيل بكثرة وأبنيتها باللبن ، وأغلب أطيانها متلبسة بالرمل ، وبها زاوية للصلاة ومكاتب أهلية ، ومجلس دعاوى وآخر للمشيخة ، وأطيانها ألف فدان ومائة وأربعة عشر فدانا وكسر ، وأهلها ثمانمائة وثلاثون نفسا ، وتكسبهم من الزراعة ومن ثمر النخل “.

الصالحية

في عام 1247 م. قرر الملك الصالح نجم الدين أيوب إنشاء مدينة على أطراف الدلتا الشرقية على حافة الصحراء لتكون مقرا لحركة الجيش بين مصر والشام فخططها وبنى بها قصراً وجامعاً وسوقاً وكان ينزل بها ويقيم فيها ودخلها من بعده الكثير من ملوك مصر وأمرائها في ذهابهم للفتوح وعودتهم منها وفيها تكاملت عساكر المظفر قطز وانطلقت منها إلى معركة عين جالوت لتحقق الانتصار الكبير على المغول ، وفي ذلك يقول محمد رمزي في كتابه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ..

(هذه البلدة أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة 644 هـ بأرض السايح في أول الرمل بين مصر والشام لتكون منزلة للعساكر عند ذهابهم إلى الشام وعند عودتهم منها كما ورد في الخطط المقريزية عند الكلام على الواردة ، ووردت في النجوم الزاهرة باسم المنزلة الصالحية نسبة إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب منشئها وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة الصالحية من أعمال الشرقية وفي دليل سنة 1224 هـ الصالحية الكبرى لتمييزها من النواحي الأخرى التي باسم الصالحية) ..

وقد كانت الصالحية شاهدة على كثير من الوقائع التاريخية خاصة المواجهات العديدة مع المغول في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون كما يقول ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (وكان خروج السلطان من مصر بعساكره في تاسع شهر رجب من سنة تسع وتسعين وستمائة وسار حتى نزل بمنزلة الصالحية فبلغه عود قازان بعساكره إلى بلاده فكلم الأمراء السلطان في عدم سفره ورجوعه إلى مصر فأبى عن رجوع العسكر وسمع لهم في عدم سفره وأقام بمنزلة الصالحية) ..

قال عنها ابن بطوطة (ثم وصلت إلى الصالحية ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازلها وبكل منزل منها فندق وهم يسمونه الخان ينزله المسافرون بدوابهم وبخارج كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشتري منه المسافر ما يحتاج إليه ودابته) ، وذكرها المقريزي في خططه فقال (ولما تم بناؤها أصبحت الصالحية من أهم منازل الدرب السلطاني الذي كان يربط قلعة مصر القاهرة بقلعة دمشق طوال الأزمان الماضية وكان لا يخلو من المسافرين لأنه ممر البريد السلطاني بين العاصمتين) ..

وكتب عنها أحمد رمزي فيقول (وأهلها من صميم العرب لهم في التاريخ مواقف خالدة وكانت الرياسة فيهم ولا تزال إلى اليوم في آل الحوت وهم فرع من بني سليم جاءوا مع السيد عزّاز صاحب الجزيرة البيضاء وكانت هذه النواحي وما حولها من قديم الزمن وقبل بناء الصالحية منازل لجماعات من القيسية واليمنية .. وفي داخل القرية جامع السلطان قايتباي وعمارته متينة له إيوان عريض فيه المنبر والمحراب وله منارة عظيمة وأهل الصالحية حارتان متميزتان في الألفاظ والمعاني فمنهم القيسي الأحمر واليمني الأبيض) ..

الصالحية وأولاد الحوت

في الخطط التوفيقية : الصالحية بلدة بمديرية الشرقية من مركز العرين فى نهاية بلاد الشرقية بشمالها الشرقى واقعة بجزيرة من رمال شرقى (المناجتين) بقدر ثمانية آلاف متر، وفى شرقيها كثيب كبير من الرمل ، وهى جملة كفور ذوات نخيل كثير ، والبلد الكبيرة بها منازل مشيدة ومساجد عامرة بلا منارات ومكاتب أهلية ومجلسان للدعاوى والمشيخة وأرباب حرف كصيد السمك وتمليح الفسيخ ، ولها سوق كل يوم جمعة وأغلب تكسب أهلها من ثمر النخيل والزرع المعتاد ، ويكثر فى أرضها الرمال الفاسدة.

وزمامها تسعمائة وثمانية وخمسون فدانا ، وبها منازل متسعة وقصور مشيدة لأولاد الحوت ، وهم عائلة مشهورة من بنى سليم نزلت مع السيد عزاز صاحب الجزيرة البيضاء كعدة بطون من العرب ، كبنى عمرو ، وبنى حرام ، وبنى عقبة ، وبنى زهير ، وبنى واصل ، والبقرية ، ثم تفرقوا فى القرى والبلدان فتوطن طائفة من بنى سليم بالصالحية ومنهم عائلة الحوت ، وطائفة أخرى ذهبت إلى بلاد برقة وأفريقية ، وتوطن باقى البطون بالقصاصين ، والحمادين ، وكياد ، واللبابدة ، ونجوم ، والطريدات ، وذريتهم بتلك الجهات إلى الآن.

وقد سبح أولاد الحوت فى بحار نعم العائلة المحمدية والإحسانات الخديوية إلى الآن ، ففى زمن المرحوم العزيز محمد على ترقى منهم صالح أغا فى الخدم الديوانية حتى صار مدير مديرية برتبة أميرالاى ، وفى زمن المرحوم محمد سعيد باشا ترقى أخوه محمد بيك العيدروس إلى رتبة الأميرالاى وبقى كذلك إلى أن توفى سنة ١٢٨٩ هـ ، وترقى محمد أفندى صالح الحوت فى زمن الخديوى إسماعيل باشا إلى وظيفة ناظر قسم ثم مفتش جفلك أبى كبير.

قال الشيخ عبد الغنى النابلسى فى رحلته : إن بقرية الصالحية مزار الولى الصالح الشيخ حسن الليفى الصامت العجمى ، وهو مكان كبير تحيط به جدران أربع ، وفى داخله قبة صغيرة فيها قبره وعليه الهيبة والوقار ، وفى داخل القرية جامع السلطان قايتباى ، له ثلاثة أبواب ، وعمارته عظيمة متينة لكنها ظاهرة الأيلولة إلى الخراب ، وليس له كما لسائر الجوامع داخل وخارج ، بل له إيوان قبلى عريض فيه المنبر والمحراب ، وليس له أحد يصلى فيه كما يظهر ذلك من نطق حاله باشارة فيه ، وله منارة عظيمة تحتاج إلى مؤذن أحواله مستقيمة.

وأهل تلك القرية حارتان متميزتان فى الألفاظ والمعانى ، فمنهم القيسى الأحمر ، ومنهم الأبيض واليمانى ، ولهم مكان القيسى واليمانى اللذين هما فى بلاد الشام الجدام والحرام ، وفى بلاد الخليل الدارى والمحاور ، وهى العصبة الجاهلية التى قاتلها ومقتولها فى النار ، لا يغسّل ولا يصلى عليه بحسب ما هو فيه من الحمية ، وفى جبانتها قبور جماعة من الصالحين.

وفى تاريخ الجبرتى أنه كان عند الصالحية وقعة بين محمد بك أبى الدهب وعلى بك الكبير فى سنة سبع وثمانين ومائة وألف ، وذلك أن على بك بعد أن توجه إلى الشام واجتمع بأولاد الظاهر ، جيش جيشا وجاء به إلى مصر ، فبلغ ذلك محمد بك فتهيأ للقائه ومحاربته وأبرز خيامه إلى جهة العادلية ونصب الصيوان الكبير هناك ، وهو صيوان صالح بك فى غاية من العظم والاتساع والعلو ، وجميعه بدوائر من جوخ صاية وبطانته بالأطلس الأحمر ، وطلائعه وعساكره من نحاس أصفر مموّه بالذهب.

فأقام يومين حتى تكامل خروج العسكر ، فارتحل فى خامس صفر فالتقى مع جيش على بك بالصالحية وتحاربا فكانت الهزيمة على (على بك) وسقط عن جواده ، فاحتاطوا به وحملوه إلى خيام محمد بك ، فخرج إليه وتلقاه وقبل يده وحمله من تحت إبطه حتى أجلسه بصيوانه ، وفى صبح يوم السبت حضر إلى مصر، وأنزل أستاذه فى منزله بالأزبكية بدرب عبد الحق ، وكان قد انجرح فى وجهه فأجرى عليه الأطباء فلم ينجع فيه ذلك ومات بعد سبعة أيام ، وقيل : إنه سم فى جراحاته.

العارين

في أواخر العصر المملوكي تم منح مساحة من كفور أبو كبير ومنزل ميمون للعرب المتوطنين بها من هذيل وجذام وغيرهم وعلى رأسهم عشائر من بني زهير عرفوا باسم العارين وذكرهم القلقشندي في كتابه نهاية الأرب فقال : ” بنو عرين بطن من زهير من جذام من القحطانية ، مساكنهم مع قومهم زهير بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية ذكرهم الحمداني ” ، وقد جاء في كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية لابن الجيعان في القرن التاسع الهجري : ” العرين من كفور منزل ميمون مساحته 2082 فدان به رزق 54 فدان عبرته كانت 7000 دينار ثم استقرت 2000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان وأوقاف وأملاك “.

وقد ذكرها الدكتور أيمن زغروت في معجم قبائل مصر حيث يقول : ” بنو عرين وربما قيلت عارين بطن من بني زهير من بني الضبيب من جذام يسكنون مع قومهم جذام بإقليم فاقوس وما حوله وينتشرون في رقعة كبيرة من قهبونة شمال شرق الشرقية إلى نزلة العارين وسط الشرقية ، فهم يسكنون في قرى العرين مركز فاقوس وفي كفر العراينة وكفر العاريني بقهبونة مركز الحسينية وفي نزلة العارين وعزبة العاريني مركز أبو كبير بالشرقية “.

وجاءت تفاصيل عن منازل قبيلة العارين وسائر بني زهير في كتاب قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان حيث يقول القلقشندي : ” البطن الرابع من جذام : زهير، بضم الزاي وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وراء مهملة في الآخر ، ويقال لهم: الزهور أيضاً. ، قال الحمداني : أكثرهم بالشام ، والذين منهم بمصر امتزجوا ببني زيد ابن حرام بن جذام ، المقدم ذكرهم ، وهم عرب الحوف إلى ما يلي أشموم الرمان.

ومنهم : بنو عرين ، وبنو شبيب ، وبنو عبد الرحمن ، وبنو مالك ، وبنو عبيد ، وبنو عبد القوي ، وبنو شاكر – وهم غير شاكر عقبه – ، وبنو حسن ، وبنو شما – وهم غير شما آل ربيعة. ، ومنهم أيضاً : البصيلية، والمنيعية، والمسمارية، والجواشنة، والحيارى. ، ويجاورهم من جذام أيضاً : البشاشنة ، والطواعن ، والجوابر ، والخضرة – بفتح الخاء والضاد المعجمتين – وبنو مالك “.

وفي القاموس الجغرافي : العارين : هي من القرى القديمة وردت في التحفة العرين من كفور منزل ميمون من أعمال الشرقية ، والعرين كلمة عربية معناها مأوى السباع وهو اختيار مقبول في تسميتها بهذا الاسم ، وكانت العارين قاعدة لقسم العارين من سنة 1863 ، وفي سنة 1896 أنشىء مركز فاقوس وألغي مركز العارين فنقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى من العارين إلى بلدة فاقوس التي أصبحت قاعدة للمركز المذكور ، نزلة العارين أصلها من توابع العارين ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ

مركز العارين : أنشىء بأمر عال في 29 ذي الحجة سنة 1279 هـ 16 يونية سنة 1863 م باسم قسم العارين وجعل مقره بها وكانت دائرة اختصاصه في ذلك الوقت تشمل 88 بلدة من مديرية الشرقية ، وفي سنة 1871 سمي مركز العارين وفي سنة 1884 نقل ديوان المركز إلى بلدة فاقوس مع بقائه باسم مركز العارين حتى سنة 1896 حيث سمي مركز فاقوس “.

وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” العرين : بلدة من مديرية الشرقية ، هى رأس مركز ، وبها المركز ، وفيها مجلسان للدعاوى والمشيخة ، وفى قبليها على نحو ألف متر خط السكة الحديد الموصل إلى الصالحية ، وأبنيتها باللبن الرملى والطينة الصفراء ، ويحيط بها برك ماء ، وفى غربيها جزيرة رمال ، وبها مقبرة لأموات المسلمين ، وسوقها كل يوم سبت ، وبها مسجدان عامران ودكانان غربى السكة يباع فيهما البقل ونحوه ، ونخيلها محيط بها ، وأغلب تكسب أهلها من الزراعة المعتادة ومن تمر النخل ، وأطيانها ألف وأربعمائة وتسعة وستون فدانا ، وأهلها جميعا ستمائة وخمس وأربعون نفسا “.

الجزيرة البيضاء

جاء في الخطط التوفيقية : ” الجزيرة البيضاء : قرية من مديرية الشرقية بقسم العلاقمة فى الجنوب الغربى لناحية بنى صريد بنحو ألف وخمسمائة متر وفى الشمال الغربى لناحية الديدمون بنحو ألفين وثمانمائة متر ، بها مساجد ونخيل.

وفيها مقام السيد عزاز ابن السيد محمد البطائحى ابن عزاز الأكبر ابن المستودع الذى ضريحه ببلاد حلب ينتهى نسبه إلى الحسين بن على رضي الله عنه من فرع الجواد ، مولده بالعراق ولما راهق رحل به والده إلى سيدى أحمد الرفاعى بأم عبيدة عاصمة بلاد البطائح ، فأخذ عليه علوم الطريق وتلقى عليه وعلى معاصريه علوم الشريعة ، ثم زهد وتورع حتى صار مقدما لدى أستاذه كما هو مذكور فى الأنساب.

وفيها أن له من الكرامات ما لا يحصى ومما نقله صاحب البهجة فى مناقب سيدى أحمد الرفاعى والسّالكين على يده أن الذين كانوا يتلقون العلوم عن السيد الرفاعى كثيرون جدا ، ولكن كان السيد ينتظر عزازا من دونهم فتوغرت القلوب لذلك ، فقال لهم السيد الرفاعى يوما أن بين عينى عزاز شمسا لو طلعت لغلب ضوؤها ضوء الدنيا ، ولو علمتهم فضل عزاز لقبلتم ما تحت قدميه ، وأن حسينا الحلاج لفى مقام خادم إبريق عزاز.

وقد ذكره الشعرانى فى طبقاته ، وبعد وفاة السيد الرفاعى توجه إلى الديار المصرية بوصية الأستاذ لتربية المريدين ومعه إخوته السيد ميدان والسيد جبريل ، والسيد نبهان وأولاده السيد أحمد والسيد الصالح والسيد عبد العزيز والسيد على الغوث أبو ذقن وبصحبته أيضا والده وقد كبر جدا ، وكانت العرب تتعرض لهم فى طريقهم ويفرج الله عنهم وتصير العرب أتباعه ومريديه.

فكان هذا سببا فى نزول القبائل معهم ، فنزل بهم فى شمال الحوف الشرقى منهم بنو عمر وبنو جرم وبنو زهير وبنو واصل والبقرية اللبايدة وبطون من بنى سليم من الحوتة الذين منهم بيت أولاد الحوت المشهورين ، ثم توجه بعض بنى سليم إلى برقة وغربى افريقية ، وبعضهم قطن مع شعوب من جرم وبنى عقبة وبنى زهير بالصالحية والقصاصين والحمادين وكياد واللبايدة ونجوم والطريدات.

ولما وصل الشيخ إلى طرابلس الشام فى طريقه أقام مدة وارتحل فتخلف بها ابن أخيه محمد بن جبريل واستشهد بها وله فيها مقام ظاهر يزار إلى الآن ، ولما وصل إلى غزة هاشم توفى بها والده وله بها أيضا مقام ظاهر يزار إلى الآن ، وفى جهة عسقلان حصلت معهم وقعة استشهد فيها السيد نبهان والسيد إبراهيم أبو عرقوب ، وفى جهة قطية استشهد السيد طريف ابن أخيه ولهم مقامات مشهورة.

ثم لما وصل الشيخ إلى الجزيرة البيضاء أقام بها فى فصل القضايا بين القبائل وإصلاح ذات البين وهرع إليه المريدون من كل فج وملأ حبه قلوب أهل القبائل ، وقد توفى ودفن بالجزيرة البيضاء ومقامه بها فى غاية الشهرة ، ويعمل له مولد حافل كل سنة إلى الآن ، وكانت له مرقعة توارثها أولاده كما توارثوا عنه الكرم ومكارم الأخلاق ، وقد أخذ شيخ العائد أحد أولاد الشيخ صالح ليقيم عنده للتبرك به فأنزله بعزيزية القصور إلى أن مات هناك وقبره بها يزار إلى الآن.

وبعد وفاة الشيخ قام بالإرشاد بعده ولده الغوث السيد على أبو ذقن ، ومن بعده ولده السيد أحمد إلى أن وصلت لولده السيد إبراهيم الذى مقامه فى نصف القرين الجنوبى الذى أقام حوالى قبره طوائف من بنى واصل وبنى شيبان وبنى عقبة وزرعوا هناك نخيلا ، وكان ذلك سببا فى عمارة الوجه الجنوبى من القرين ولم تزل مشيخة الطريق تنتقل فى ذريته إلى أن وصلت إلى السيد حسن صاحب الكرامات المأثورة الذى مقامه بكفر العزازى “.

قرية الطويلة

في الخطط التوفيقية : ” الطويلة قرية صغيرة من مديرية الشرقية بمركز العرين ، فى غربيها من جهة العرين إلى الشمال ، وفى شمال جسر السلاطين بقدر خمسمائة متر ، ويبتدئ ذلك الجسر من الرمال المرتفعة فى شرقى العرين على بعد ستمائة متر ، وينتهى إلى جسر أم الشيلابى بعد أن يمر فى شمال ناحيتى العرين والأسدية وقبلى الطويلة ، وطوله نحو خمسة آلاف متر ، وعرضه من الأعلى سبعة أمتار ، وارتفاعه ثلاثة ، وهو مجعول لحجز المياه الواردة من مصرف بلبيس على الأراضى القبلية مدة الفيضان لرى نواحى العرين والأسدية وكفر الفزارى والقطاوية.

وبعض أطيان الشبانات المحدودة بالجسر البحرى من ترعة الوادى وفى هذه القرية نخيل أكثره من الصنف العامرى ، وبناؤها باللبن والرمل ، وأغلب بيوتها قباب تعرف عندهم بالقيعان ، ومن عاداتهم أن يجعلوا أبوابها قصيرة ، ويجعلوا بها أفرانا للخبز والدفء فى زمن الشتاء ، ويفتحوا فى قمة عقدها كوة مستديرة قطرها يقرب من ثلث متر ، تفتح لتصرّف الدخان ثم تسد ، ويكون فى القاعة مصطبة للنوم ، وكوات غير نافذة توضع فيها الأشياء ، وذلك عادة جميع الفلاحين وسكان القرى ، وغيرها من بلاد مصر.

وفى أيام التحاريق يشرب أهلها من آبار معينة قليلة العذوبة ، بعضها مبنى بالآجر والمونة والبعض بالدبش والأخشاب يركب عليها شواديف لسقى المزروعات الصيفية التى من ضمنها الدخان المعروف بالقرينى والحشيشة ، وبينها وبين القرين نحو ثلث ساعة ، ويتسوّق أهلها من سوق القرين كل يوم أربعاء ، واكتسابهم من الزرع ، وأكثرهم مسلمون ومنهم علماء “.

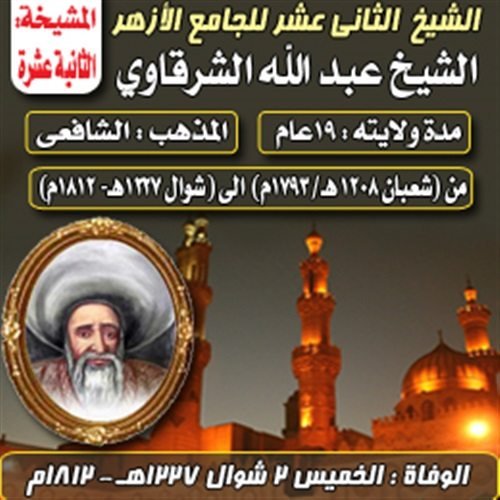

وقد جاء فى الجبرتى من حوادث سنة سبع وعشرين بعد المائتين والألف ، أنه ولد بها الإمام الفاضل والعلامة الكامل ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبد الله بن حجازى بن إبراهيم الشافعى الأزهرى الشهير بالشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهر ، كانت ولادته فى حدود الخمسين بعد المائة ، وتربى بالقرين ، وأجمع الناس على فضله وعلمه ، وله مؤلفات عديدة.

وقد تولى الشيخ عبد الله الشرقاوي مشيخة الأزهر في مرحلة تاريخية هامة حيث ظهر دوره الكبير مع السيد عمر مكرم في قيادة الحركة الوطنية في ثورة 1795 م. والتي اندلعت بسبب ظلم كاشف الشرقية لأهالي بلبيس والتي انتهت بكتابة وثيقة العهد المشهورة ، وكانت له مواجهات عديدة مع نابليون بونابرت حيث عاصر الحملة الفرنسية وتولى رئاسة الديوان الذي تأسس لإدارة أحوال البلاد ، وكان له دور بارز في تولية محمد علي باشا في عام 1805 م.

وذكر الجبرتي أنه لما مات الشيخ الشرقاوي صلى عليه بالأزهر جمع كثير ، ودُفِنَ في مدفنه الذي بناه لنفسه ، فقد كان الشيخ عبد الله الشرقاوي ناظرًا على وقف وقفته السيدة الخاتون (خوند طغاي الناصرية) بالصحراء للصوفية والقراء ، وكان الفرنسيون دمَّروه ، فأنشأ الشيخ به مسجدًا وبنى لنفسه إلى جواره قبرًا وعقد عليه قبة ، وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عالٍ مربع وبنى بجانبه قصرًا ملاصقًا له.

إكياد الغتاورة

الاسم القديم لقرية إكياد البحرية بمركز فاقوس هو إكياد الغتاورة نسبة إلى إحدى العشائر العربية من قبيلة بني كنانة سكنت في المنطقة في أواخر الدولة الفاطمية ولهم مواقف معروفة في مناصرة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي أثناء الصراع مع الصليبيين ، وعرفت هذه الفروع باسم الغتوري والكيادي تبعا للتقسيمات القبلية القديمة حيث ارتبط اسم إكياد بفروع بني كنانة في مصر والحجاز.

جاء في القاموس الجغرافي : ” إكياد البحرية : كان يوجد قرية قديمة تسمى سلمون وردت في التحفة مع قبر الوايلي من أعمال الشرقية باسم قبر الوايلي وسلمون وكفرها ، وفي العهد العثماني خربت قرية سلمون فقيد زمامها في تاريخ سنة 1228 هـ باسم إكياد الغتاورة لأنه أكبر كفور سلمون من ذلك الوقت ، وبقيت هذه الناحية معروفة بإكياد الغتاورة نسبة إلى رجل يسمى الغتوري إلى سنة 1919 .

وفي تلك السنة صدر قرار من وزارة الداخلية بتقسيمها من الوجهة الإدارية إلى ناحيتين فعرفت هذه وهي الأصلية بالبحرية لتمييزها من الناحية الأخرى التي سميت إكياد القبلية وهي المستجدة ، وفي سنة 1932 صدر قرار من وزارة المالية بفصلهما عن بعضهما أيضا من الوجهتين العقارية والمالية باسميهما المذكورين وبذلك سقطت كلمة الغتاورة من اسم هذه الناحية “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” كياد الغثاورة قرية من مديرية الشرقية ، بمركز العلاقمة ، فى الشمال الشرقى لناحية سوادة بنحو سبعة آلاف وثلاثمائة متر ، وشرقى ناحية الديدمون بنحو ستة آلاف متر ، وهى جملة كفور متجاورة كلها ذات نخيل وأشجار ، وفيها مساجد ، وأبنيتها خفيفة.

كياد دجوة قرية من مديرية القليوبية ، بمركز بنها فى شرقى فرع النيل الشرقى على بعد ثلاثمائة متر ، وفى الجنوب الغربى لدجوة بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية العمار الكبرى كذلك. وبها جامع بمئذنة ، وضريح ولىّ الله الشيخ أبى النور ، وبدائرها بساتين وأشجار ، وأكثر زراعتها الدخان والبطيخ ، ومنها الأمير فائد بيك كان باشمهندس عموم السكك الحديدية بالديار المصرية “.

وجاءت تفصيلات عن قبيلة الغتاورة الكنانية في كتاب معجم قبائل مصر للدكتور أيمن زغروت حيث يقول : ” الغتاورة وهم بنو غتوارة وخففت إلى غتورة والنسبة إليها غتوري ، عشيرة من قبيلة ليث بن بكر من كنانة العدنانية دخلت بطن هلبا سويد من قبيلة جذام ، وهم بنو غتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، كانت فيهم إمارة بطن هلبا سويد.

ويقال لهم الأمراء الشاورية نسبة إلى الوزير شاور السعدي فلعلهم كانوا حلفاء له ويقال لهم أولاد طواح ومنهم الأمير عرام ، ومن عائلاتهم الغتاورة بإكياد مركز فاقوس ، ويسكنون إكياد وكفر الغتاورة جوارها ، وأولاد عابدين وكفر الغتاورة جوار البيروم مركز فاقوس ، كفر العبادنة بجوار المشاعلة مركز أبو كبير وكفر أبو نجاح الغتوري مركز الزقازيق وبلاد أخرى بالشرقية وفي البساتين بالجيزة وبالبحيرة وبقطية شمال سيناء وفي الشام “.

الوصايلة

في القرن العاشر الهجري نزلت عشائر بني واصل في أجوار قرية أكياد بالشرقية وعرف هذا الموضع باسم كفر الوصايلة ثم عزبة الوصايلة ، وهم فرع من بني عقبة الجذاميين الذين تمتد مساطنهم من الحوف الشرقي باتجاه سيناء إلى بادية الشام وشمال الحجاز ، ذكرهم عمر كحالة في معجم قبائل العرب فقال : ” واصل بطن من بني عقبة من جذام من القحطانية كانت مساكنه بالديار المصرية ، وكانت منه فرقة بالحجاز (نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق ١٧٧- ٢) ، وجاء في كتاب نهاية الأرب : بنو واصل – بطن من بني عقبة من بني محربة من جذام من القحطانية، مساكنهم بالديار المصرية ، قال الحمداني : ومنهم فرقة بالحجاز نازلون بأجا وسلمى جبلي طي.

وجاءت تفاصيل عن نزولهم إلى عزبة الوصايلة في كتاب مختصر معجم قبائل مصر حيث يقول الدكتور أيمن زغروت : بنو واصل وهم الوصايلة قبيلة من بني عقبة من قبيلة جذام اليمانية وهم بنو واصل بن عقبة بن حرام بن جذام ، وقد نزلت بطون من الوصايلة إلى مصر مع آل عزاز الأشراف في القرن العاشر الهجري وسكنوا كفر الوصايلة بأكياد والصالحية مركز فاقوس والقرين ومركز أبو حماد بالشرقية وفي الطور بجنوب سيناء والمنيا وجرجا بالصعيد (مخطوط آل العوضي ، مسلك الأبصار).

وقد سجل مخطوط آل العوضي نزلتهم في القرن الثامن الهجري مع آل عزاز الأشراف إلى قاطية بسيناء ثم إلى الصالحية وأكياد بمركز فاقوس والقرين وغيرها بالشرقية (نهاية الأرب للقلقشندي ، سبائك الذهب ص 48 ، معجم قبائل الحجاز للبلادي ص 505 ، مخطوط آل العوضي ، بحث ميداني).

وفي موسوعة القبائل جاءت تفصيلات عن بني عقبة وفروعها حيث يقول محمد الطيب : ” وجُذام أول من سكنوا مصر بعد فتح العرب لها على يد عمرو بن العاص – رضي الله عنه ، وكان منهم قوم في الإسكندرية ذي قوة وعدد وأهل شجاعة وإقدام وضرب بالسيف ورشق بالسهام ، وصار أغلبهم في الحوف في شرق الدلتا بمصر عام ٨٠٣ هجري ، وكانوا مع لَخْم أبناء عمومتهم من اكبر أنداد قبائل قيس عيلان في تلك المناطق من الديار المصرية.

بنو عُقبة (جُذام) : لا تزال عشائر لبني عُقبة تحمل اسمهم منضمة لقبيلة الحويطات وبعضها إلى بني عطية وغيرها، وسوف نوضح بعض منها مما عرف أصله لعُقبة.

قال القلقشندي في قلائد الجمان : بنو عُقبة بن حرام بن جُذام وديارهم من الشوبك إلى حِسْمى إلى تبوك إلى تيماء ثم إلى الحريداء وهي شرق الحجاز ، وقال في العبر لابن خلدون : ديارهم من الكرك إلى الأزلم في برية الحجاز وعليهم درك الطريق ما بين المدينة النبوية إلى حدود غزة من بلاد الشام.

وقال في مسالك الأبصار : وعليهم درك الحجيج من العقبة إلى داما ، وكان آخر أمرائهم (شطي) ، وكان السلطان الناصر محمد بن قلاوون في مصر قد أقبل عليه إقبالا أجَلَّه فوق السماكين وألحقه بأمراء آل الفضل وآل مراد وأقطعه الإقطاعيات الجليلة وألبسه التشريف الكبير وأجذل له العطاء والجباء وعمَّر له ولأهل البيت والخباء.

وقال الحمداني : من بني عُقبة فرقة بالحجاز الشريف ، وقال في مسالك الأبصار : منهم فرقة تسمى بني واصل في الحجاز (انظر عن بني واصل في قبائل بلاد الطور وبلاد الصعيد بمصر) ، وقال في العبر : ومن بني عُقبة جماعات في طرابلس الغرب (ليبيا) ينتجعون أو يظعنون مع ذُباب من عرب بني سُلَيْم بن منصور العدنانية.

قلت : وبني واصل من عُقبة جُذام في المنيا وجرجا بصعيد مصر حتى اليوم ، وبني واصل نزلوا قبل ثمانية قرون إلى سيناء ثم بعد تغلُّب عشائر الطوَّرة عليها نزحوا إلى الصعيد المصري “.

السماعنة

قرية في مركز فاقوس بالشرقية جاء عنها في القاموس الجغرافي : السماعنة أصلها من توابع ناحية دوامة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ ثم ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى دوامة كما كانت ، وفي سنة 1918 أعيد تكوينها من الوجهة الإدارية ، وفي سنة 1934 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية دوامة وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، والسماعنة جماعة من عرب فلسطين نزلوا بهذه الناحية فعرفت بهم كما ورد في تاج العروس.

وجاء في موسوعة القبائل العربية : السماعنة ، ذكرهم القلقشندي في نهاية الأرب وسبائك الذهب وأيده السويدي أن السماعنة مِن بطون جُذام ، وفي قلائد الجمان المستدرك من العلَّامة القلقشندي عام ٨٢١ هـ عرف السماعنة ووضح قائلًا : السماعنة من مهدي دخلوا في بنو طريف من جُذام ، وأصل مهدي في التعريف أنهم من بني عُذرة من قُضَاعة من حميَر القحطانية من عرب اليمن ، وبنو مهدي أكثر بني طريف عددًا وأوسعهم نطاقًا.

والمرجح أن السماعنة من فروع مهدي التي كان لها وجود في مصر ضمن جُذام منذ القرون الأولى للإسلام ، أما تفرع السماعنة كقبيلة فيعود إلى ستة قرون وقد ذكرها القلقشندي كبطن من جُذام عام ٨٢١ هـ ، وكان السماعنة والسعديون من أقدم البدو الذين توطنوا في شمالي سيناء ، تلا ذلك قدوم بطون من ثعلبة طيئ من الشام مثل البياضية والأخارسة والعقايلة. وقال نعوم بيك في بداية هذا القرن عن السماعنة : إنهم من سكان شمال سيناء وكان مشايخهم محمد خضير وحسين شبانة.

وشيخ السماعنة العام في شمال سيناء هو سلمان شتيوي ثم بعد تقسيم المشيخة على العشائر اختص بمشيخة الحوامدة ، والحوامدة منهم فخوذ أولاد سويلم ، وأولاد حسين ، والعوايضة ، وأولاد أحمد ، والحلادسة ، والصبايحة وشيخهم من أولاد سويلم كما أسلفنا وهو سلمان شتيوي. ، الزقازقة منهم أولاد يوسف ، وأولاد حسن ، والزوايدة ، وأولاد خليل القرموس ، وشيخهم من أولاد حسن وهو سليمان حسن أبو زقزوق. ، الحساسنة منهم فخوذ أولاد إبراهيم ، وأولاد حسن ، والهدايبة ، وأولاد شبانة (الشبانات) ، والخضايرة ، وشيخهم من أولاد إبراهيم وهو حسين علي أبو حسون.

كما يقيم فرع من السماعنة قرب عيون موسى جنوب شرق السويس مجاورون لقبيلة العليقات ، وفي منطقة جلبانة ودويدار وغراب وعسيلة وجامع العدوي والقوقة .. وكما يقيم بعض عائلات تنتمي إلى السماعنة أيضًا في صعيد مصر ضمن هوارة في دشنا وأبو طشت محافظة قنا ، ويقيم بعض السماعنة في قطاع غزة الفلسطيني خاصة في منطقة البريج.

وتعتبر قرية قاطية على الساحل الشمالي هي المعقل الأول لعرب السماعنة وقد هاجر الكثير من الفخوذ إلى جوار إخوانهم من السماعنة القدامى في وادي النيل قادمين من سيناء ، وتوجد في الشرقية بلدة كبيرة باسم السماعنة تصلها محطة قطار من فاقوس ، وتسكن أغلب فخوذ عرب السماعنة في تلك البلدة التي أصبح تعدادها كبيرًا ، كما تسكن فخوذ في أم عجرم وعرب شمس وأشكر والحسنية وبعضهم يتبع مركز الحسنية والآخرين تابعين إلى مركز فاقوس.

كما تسكن عائلات من السماعنة بالشرقية في عرب درويش والغزالة والغزلي وفاروق والحمامصة وبني عمرو ورأس طبل والسعادنة وكفر عمار وسنيطة وأم غصن وصان الحجر والصالحية الجديدة وكبري أبو شمسية وجزيرة سعود والحسنية وبني سريط وميت العز والصوفية والمأمور ، وهناك الكثير من السماعنة في قرى عديدة في قويسنا محافظة المنوفية مثل الشبانات والزقازقة وغيرهم. ، أغلب هذه العائلات في عرب السماعنة وما حولها من القرى في مركز فاقوس والحسنية بالشرقية.

تل بني منذر (الفدادنة)

سميت قرية الفدادنة بمركو فاقوس بالشرقية إلى جماعة من عرب كفر الفدان قاموا بتأسيسها على أنقاض قرية قديمة نشأت في العصر المملوكي كانت تعرف باسم تل بني منذر نسبة إلى عشيرة بني منذر العربية ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري قي كتابه التحفة السنية فقال : ” تل منذر مساحته 815 فدان به رزق 39 فدان عبرته 2400 دينار للمقطعين وأوقاف وملك ورزق “.

جاء في القاموس الجغرافي تفاصي عن التغيرات التي حدثت في العصر العثماني حيث يقول محمد رمزي : ” الفدادنة : كان يوجد قرية قديمة تسمى تل منذر وردت في التحفة من أعمال الشرقية وبسبب خراب تل منذر في العهد العثماني أنشأ جماعة من عرب كفر الفدان التابع لناحية كفر العزازي بمركز الزقازيق قرية جديدة بجوار أطلال تل منذر وعرفت باسم الفدادنة نسبة إليهم ويقال لها أيضا المناذرة نسبة إلى تل منذر.

وفي تاريخ سنة 1228 هـ قسم زمام تل منذر على خمس نواح وهي الفدادنة هذه والسلاطنة والزاوية الحمراء وكفر جاويش وكفر كشك ، وأما سكن قرية تل منذر فمكانه اليوم التل الذي عليه جبانة ناحية الفدادنة الواقعة في الشمال الشرقي لسكن هذه الناحية وبه مقامات بعض الأولياء “.

وفي كتاب معجم قبائل مصر يذكر الدكتور أيمن زغروت عرب الفدادنة فيقول : ” الفدادنة بطن من أولاد سرار (صرار) عشيرة من ربع المرابدة من قبيلة المساعيد وإخوتهم في النسب السلاطنة الذين يسكنون قرية السلاطنة بجوارهم وآل علي ساكنو عرب صرار ، يسكن الفدادنة في قرية الفدادنة مركز فاقوس وعرب الفدان مركز أبو حماد بالشرقية “.

وفي موسوعة القبائل العربية يسرد محمد الطيب عشائر المرابدة فيقول : ” المرابدة وأهم عشائرهم التالي ذكرها : البريِّديين وشيخهم محمد عيد البريِّدي والذي يعتبر كبير المرابدة في الديار المصرية ، والهروش وشيخهم عبد الرحمن مسلم ، والنواصرة وشيخهم سعد سليم نصر الله ، والرواشدة وشيخهم سليمان حسن سلامة راشد ، والعرابين وشيخهم سليمان عريبان سويلم ، والعكالية وشيخهم رحيِّل سليم ، والدوايدة وشيخهم حمدي سليمان سالم داود ، وصرَّار وشيخهم محمد سليمان صرار ، وأغلب عشائر المرابدة تسكن في جلبانة ، وعرب الجزيرة بالقنطرة غرب ، وتمي الأمديد في السنبلاوين بالدقهلية ، والمناجاة الكبرى في عرب الحصا في الشرقية ، ومطوبس وفوة بكفر الشيخ ..

نبذة عن عادات مساعيد مصر وطباعهم : يعمل أغلب عشائر المساعيد في الزراعة والتجارة والمقاولات وبعضهم من يسكن القرى وبعضهم في البادية ، وأهم ما يلفت النظر عن المساعيد في القرى أو المدن هو تمسكهم الشديد بعادات البدو والقبائل العربية ولهجتهم التي لم تتغير ، وكثير من المساعيد تقلدوا الوظائف الحكومية ، ويتميز المساعيد في الديار المصرية بالترابط العشائري المتين والغيرة على أبناء عنصرهم وسمعة قبيلتهم بين القبائل العربية “.

عرب جهينة في الدلتا

يضم مركز فاقوس عددا من القرى التي أسستها القبائل العربية التي نزلت إلى المنطقة تباعا منذ القرن الثاني الهجري من الجعافرة وبني منذر وجهينة وبني عدي والقطاوية ولخم والسماعنة حيث ذكرت بعضها في الروك الصلاحي وأخرى في الروك الناصري ثم في دفاتر التربيع العثماني ، ومن القبائل اليمنية التي وفدت إلى مصر مبكرا قبيلة جهينة والتي نزلت في قرية لبينة وصارت من إقطاعاتها حيث جاء في التحفة السنية : ” لبنا ولبينة مساحتها 2655 فدان بها رزق 25 فدان للعربان “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” دوار جهينة : قرية قديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى لبينه وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة مع بلنا باسم لبنا ولبينه من أعمال الشرقية ، وفي تاج العروس لبينى ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قيد زمامها باسمها الحالي نسبة إلى جماعة من عرب جهينة مقيمين بها واسمها القديم وارد ضمن أحواضها القديمة في تاريخ سنة 1228 هـ ، وأما لبنا فمبينة على خريطة الحملة الفرنسية وتعرف اليوم باسم كفر الشنايط من توابع دوار جهينة هذه نسبة إلى جماعة من أهل اشنيط نزلوا بهذا الكفر فعرف بهم “.

وجاء في موسوعة القبائل العربية : من أهم العوامل التي ساعدت على توطن القبائل العربية في مصر ، وتخليها عن حياة البداوة ذلك الأمر الذي وجهه الخليفة المعتصم العباسي إلى واليه على مصر في الحلقة الثانية من القرن الثالث بإسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم ، فازداد انتشارهم في أنحاء الريف ، واشتغالهم بالزراعة والتجارة وغيرها من وسائل الكسب التي كانوا يترفعون عن الاشتغال بها من قبل فضاعفت ذلك حركة التعريب ونشر الإسلام.

وبدأت ألقاب العرب تُعبِّر عن المناطق التي سكنوها بدلًا من أسماء القبائل التي ينتمون إليها ، وبرغم انتشار الكثير من العائلات الجهنية في أنحاء مختلفة من البلاد المصرية ، فقد آثرت كثير منها أيضًا أن تعيش في تجمُّعات سكنية ، ظلت تحمل اسم جُهَيْنة إلى أيامنا هذه ، ومن القرى التي يضمها مركز فاقوس بمحافظة الشرقية قريتا دوار جُهَيْنة ، وجهينة البحرية.

وقد تكونت أولى هاتين القريتين قبل الأخرى وكانت تدعى قبل ذلك باسم (لبينة) أو (لبيني) ثم اتسع نطاق التجمع السكاني لجهينة في نطاق تلك القرية فعدل اسمها إلى (دوار جُهَيْنة) والدوار في التعبير المصري يعني المكان الذي يُتخذ مقرها لعمدة القرية أو القبيلة ، ويباشر مسئولياته الإدارية فيه ، كما تكونت في نطاق هذا المركز أيضًا قرية (جُهَيْنة البحرية) أي الشمالية.

ومن القرى التي يضمها مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية قرية (نزلة عرب جُهَيْنة) وكانت تعد قديمًا من توابع قرية (زفيتة مشتول) حتى اكتملت مقوماتها كقرية مستقلة ، فانفصلت عنها سنة ١٩٣٠ م.

غير أن وجود قرى تحمل اسم جُهَيْنة لا يؤكد أن جميع سكانها من سلالة هذه القبيلة ، إذ قد تعيش الكثرة من العائلات الجهنية عائلات تنتمي إلى بطون من جماعات قبيلة أخرى عريقة الصلة بجهينة مثل بلِّي وحرب والعليقات وغيرها ، كما أن كثيرًا من العائلات الجهنية تعيش في مدن وقرى غير تلك التي تحمل اسم جُهَيْنة ، وخاصة في الصعيدين الأوسط والأعلي ، ومن أمثلة ذلك عائلة (علوبة) المعروفة بمحافظة أسيوط.

وقد أشار إلى هذه الحقيقة محمد علي علوبة باشا الذي أسهم بنصيب وافر في الحركة الوطنية المصرية ، وعرف باهتمامه بالقضايا العربية عامة وبقضية فلسطين بوجه خاص ، وتولى عدة مناصب وزارية في مصر كما عين سفيرًا لها في أكثر من دولة إسلامية ، وقد تحدث عن أصل عائلته في مقاله الذي نشر بعدد سبتمبر سنة ١٩٥١ م من مجلة الهلال تحت عنوان (أنا عربي جهيني).

ويذكر علي باشا مبارك في (الخطط التوفيقية) أسماء العائلات الكبرى بمدينة طهطا فيقول : ومنهم بيت من مشايخ عرب جُهَيْنة يسمى بيت الكشكي ، وهو بيت عمدتها إلى الآن ، وفي الوقت نفسه قدمت جماعات جهنية أخرى من الجزيرة العربية تباعًا وفي عصور متأخرة واستقرت في نواح مختلفة، وعرف بعضها بأسماء البطون التي تنتمي إليها.

وبرغم تحضر الجهنيين جميعًا واستقرارهم في أنحاء البلاد ، وتخليهم تمامًا عن مظاهر الحياة البدوية ، وخاصة بعد إلغاء النظام القَبَلي في المحافظات غير الصحراوية سنة ١٩٦٠ م فقد ظلت تجمعهم روابط القربى والمصالح المشتركة ووحدة الذكريات.

تل أبو الروس

جاء في موسوعة القبائل العربية : تل أبو الروس كان في الأصل بركة ماء يرتادها الصيادون وكان أجداد التوايهة من العلاوين وجدهم حسين صالح حتى أوائل هذا القرن يأتي بتجارة الإبل من عُقيل الشام وكان معه عبده بريج وذريته الآن البريجات ، وكان يضع الإبل في تل الروس فسميت المناخة نسبة إلى أنَّها مناخ او مبرك للإبل ، والبريجات تابعين للحويطات العلاوين.

التوايهة : عشيرة كبيرة من حويطات العلاوين وأصلهم من عشيرة الصوالحيين ونُسبوا لعقيد الحرب للحويطات أبو تايه فسموا توايهة في مصر. وقد نزل جدهم نصار العلواني الحويطي وأخوه زيادة قبل قرنين ونصف القرن في القليوبية بالديار المصرية قادمًا من الأردن ، وقد جاور نصار العلواني وأخيه زيادة عائلة ابن شديد في قرية أجهور الصغرى وسكنوا مدة من الزمن وعقبوا أسرة.

ثم حدثت مشاجرة معهم فقرروا الجلاء بموافقة عمدة الحويطات ابن شديد وسكنوا الشرقية في منطقة السعديين ، وأقاموا في منطقة أبو الروس التابعة لمركز فاقوس ثم سموا أنفسهم التوايهة بدلًا من اسمهم الأول الصوالحيين من العلاوين لظروف جلائهم من دم كان عليهم ، وظل الود متصلًا بينهم وبين ابن شديد عمدة الحويطات في أجهور حتى الآن.

وقد ظلوا تابعين لعُمديَّة الحويطات وكان ابن شديد يحضر لهم في الشرقية بصفة مستمرة ، كما زارهم عدة شيوخ من حويطات العلاوين بالأردن آخرها زيارة الشيخ عبطان العلواني منذ ١٣٠ عامًا وقد تكاثر التوايهة في قرى سوادة (السعديين) ، ويملكون أراضي زراعية يمارسون الزراعة في تلك المناطق وتبلغ تسعة وتسعين عزبة وقرية وكفر، وشيخ العشيرة في الوقت الحاضر سلامة محمد نصر الله خليل وقد توفي رحمه الله عام ١٩٩٩ م.

ومن مساكن التوايهة الآن غير قرى السعديين (أبو شلبي) أذكر تل أبو الروس والزغاوة والحمادة الصغيرة ، ومنهم بعض الأسر في قرية سرابيوم بالإسماعيلية وكبيرهم عبطان حسن حسين ، وقد ذكر الرواة أن العشيرة مكونة من ذرية حسين ومحمد أبناء صالح بن جويفل بن نصار علاوة على ذرية زيادة أخي نصار ، وهذه العشيرة تحافظ على سلالتها العربية وقد صاهروا عشائر الطقيقات والعبيات من الحويطات والعكفان من الأحيوات والقديريين من العيايدة والجهمة من الترابين والطوَّرة والمعازة وغيرهم.

أبو عليّن : هذه العشيرة هي أقلّ كثيرًا من التوايهة (الصوالحيين) من حيث العدد ، ولكنها العنصر الثاني الذي يمثل حويطات العلاوين في مصر. ومن المؤكد أن نزول أجداد آل عليّن من حويطات الجازي العلاوين في جنوب الأردن قبل قرن ونصف قرن من الزمان ، وهم صالح وسليمان وخضر أبناء عليّن وقد استقروا في نهاية الأمر في قرى القليوبية منها جزيرة النجدي وسهرة.

ويؤكد رواتهم على رأسهم سليمان بن محمد أبو عليان أحد كبارهم والقاطن في عرب الجسر بضواحي القاهرة مع بعض الأسر من أبي عليان أن قدوم أجداده من الشام (من بادية حويطات الجازي) كان أيام الخديوي عباس ، وقد انضم إلى أولاد عليان في رحلتهم عدة رجال جاليين من ثارات ودماء في عشائرهم ، وهم سويلم وأخيه ناصر وهم من عشيرة الزلابية وأصلها من عَنَزة ودخلت في الحويطات (العلاوين) ، وانضم لهم خليل أبو داغر وأخيه موسي من عشيرة العليين من قبيلة بني عطية المعازة ، وكذلك أبو دوابة من عشيرة الصانع من قبيلة الترابين.

وهكذا صارت منهم عشيرة قوية يرأسهم أبو عليان الجازي العلواني الحويطي ، وبعد فترة انضموا ومن معهم إلى عُمدية قبيلة الترابين في جنوب الجيزة بمصر لظروف اضطرتهم إلى ذلك ؛ وهم يمثلون عائلات الرباعنَة من جدهم سويلم ولُقِّب ابنه بأبي ربع وهو مؤسس عائلتهم ؛ وكذلك أولاده ، وعائلة النواصرة من ناصر أخي سويلم المذكور ، وعائلة الدواغرة من خليل أبو داغر وأخيه موسى ، وعائلة الدوابات من أبو دوابة ، وقد تصاهروا وتحالفوا تحت اسم الزوانية رغم اختلاف أصولهم إلى عدة قبائل عربية كما أسلفنا ، وأكثرهم في جزيرة النجدي وسهرة بالقليوبية.