القرى القديمة والجديدة في وسط الدلتا

استوطنت القبائل العربية منطقة وسط الدلتا تباعا بعد الفتح الإسلامي وشهدت المنطقة أكبر حركة عمران في تاريخها بعد إصلاح الترع والجسور حيث يمكن ملاحظة ذلك من تطور حركة بناء القرى إذ كانت المنطقة آنذالك تحوي 36 قرية طبقا للإحصاءات الضريبية الرومانية وكانت مقسمة جغرافيا إلى أربع أجزاء تبعا لفروع النيل ..

في الشرق دمسيس (زفتى وسمنود حاليا) وأطلق عليه العرب جزيرة قويسنا وفي الغرب طوه (كفر الزيات وبسيون حاليا) وأطلقوا عليه جزيرة بني نصر ، أما المتبقي في المنتصف فأطلقوا عليه السخاوية في الشمال (المحلة وقطور حاليا) والطنتدائية في الجنوب (طنطا والسنطة حاليا) ..

وخلال القرون الخمسة الأولى أنشأت القبائل العربية عدد 76 قرية جديدة تماما ذات أسماء عربية مثل الرجبية والقرشية والجعفرية والدواخلية والعامرية والناصرية ومحلة حسن ومحلة أبو علي ومحلة القصب ومحلة زياد وذلك خلاف القرى القديمة مثل زفيته وسمنود وطندتا وبرما وبنوفر وصا وبهبيت وبنا ..

أما في القرون الخمسة التالية فقد اكتفى المماليك بإنشاء 14 قرية فقط بسبب العداوات المستمرة بين المماليك والعرب واكتفى العثمانيون ببناء 6 قرى فقط لكنهم تركوا للعرب إدارة الريف ليتوازن مع إدارة المماليك للمدن .. وفي عهد أسرة محمد علي نشأت 85 قرية من توطين بقية العرب بالقوة والإغراءات ..

ومن أهم القبائل التي توطنت المنطقة مبكرا كنانة وعدي (وهما من مضر) في الشمال وعذرة القضاعية في جزيرة قويسنا وبني نصر وفزارة القيسية في الغرب وبني سليم القيسية ولواتة المغاربية في المنطقة الجنوبية بينما تركزت قبيلة طيء في الوسط وكانت لها الأكثرية والزعامة في نهاية العصر المملوكي ..

وإلى جوار هذه القبائل تناثرت عشائر تنتمي إلى عرب الشمال وهم لخم وجذام والأزد وقضاعة وتنوخ على هيئة موجات متتابعة ثم لحقتها القبائل القادمة من الأندلس والمغرب في العصر العثماني ثم في النهاية جاءت عشائر عرب النفيعات من الشرقة وجاءت عشائر زناتة ومزاتة المغاربية من البحيرة ..

قرى السنطة

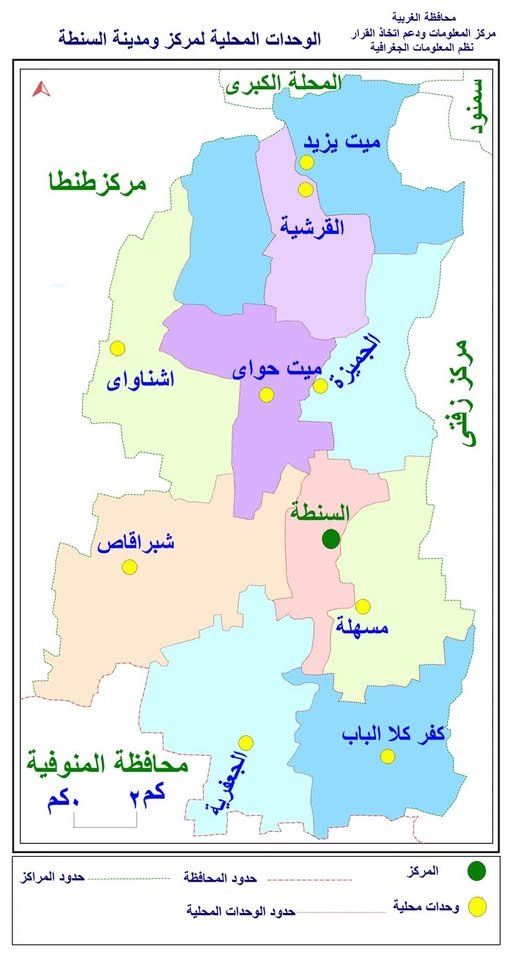

مركز السنطة الحالي بمحافظة الغربية يتكون من عدد كبير من القرى التي تأسست في العصور الإسلامية المتعاقبة بسبب إصلاح أحوال الري في الأحواض الزراعية الممتدة من المحلة الكبرى شمالا وحتى أجوار المنوفية جنوبا وتطل جميعها على بحر المحلة وفروعه القديمة (بحر شبين حاليا) والذي يمر بقرية سدمنت القديمة والتابعة وقتها للاعمال السمنودية والتي سماها العرب السنطة.

أكبر هذه التجمعات كان في الشمال تجاه المحلة حيث العشائر القرشية والكنانية والتي أسست قرى القرشية ومنية بني يزيد القرشي (ميت يزيد) ومنية بني مزيد (أدمجت في طوخو القديمة وهي الآن طوخ مزيد) ، وفي الجنوب كانت أكبر التجمعات تجاه المنوفية حيث تأسست الجعفرية والتي وصفها الإدريسي بأنها قرية ذات مزارع وغلات ووصفت في تاج العروس باسم الجعفرية البيضاء من توابع جزيرة قويسنا.

وبينهما انتشرت القرى الجديدة مثل كل من نوية الزبير (الرجبية) والبدنجانية والجميزة (أدمجت مع أبشيش القديمة) والبندرة ومنية البندرة ومنية الداعي (المنشأة المستجدة وهي حاليا المنشية الجديدة) ومنشأة القرعا (المنشأة الكبرى) ومنية الليث وبقلولة ومنية الجعفرية (بقلولة وميت الليث حاليا) وتاج العجم ومسهلة وسحيم وشبرا بني كنانة (شبرا بين الكنانية وهي حاليا شبرا بيل) وشنراقي (شنراق) وشبرا القاصي (شبرا قاص).

وإلى جوارهم كل من كفر كلا الباب (أقيمت في زمام قرية كلا القديمة التي أحرقت في العصر الروماني) ونفرة (كفر هلال) ومنية بني حواي ومنية بني غزال ومنية بني ميمون (ميت حواي وميت غزال وميت ميمون) وكفر خزاعل (بنيت بجوار شندلات القديمة) ، وفي أواخر العصر العثماني تأسست كل من كفر الحمادية وكفر الشيخ مفتاح وكفر الشيخ طعيمة وكفر سالم النحال وكفر سليمان عوض وكفر الحاج داود ومنشأة أبو عبد الله (نسبة إلى منشئها شيخ العرب عبد الله رضوان) والحلامشة والعولا (نسبة إلى الشيخ عويل سليمان وهي الكرما حاليا).

وكانت المنطقة مقسمة بين كورة السمنودية شمالا وجزيرة قويسنا جنوبا ثم تم ضمهما إلى الأعمال الغربية في القرن الثامن الهجري ، وفي العصر الحديث عرف المركز كله باسم الجعفرية ثم انتقلت عاصمته إلى السنطة التابعة لها في عام 1884 م. وذلك لوقوعها على خط السكة الحديدية الواصل بين زفتى وطنطا وتوسطها بين القرشية شمالا والجعفرية جنوبا.

السنطة

تتكون مدينة السنطة الحالية من قرية سدمنت القديمة مضافا إليها أجزاء من زمامات كل من البلجهورين والمناشي المستجدة حولها والتي تأسست في العصور الإسلامية وكذلك عزبة المنشاوي القبلية التني تنسب إلى عائلة أحمد باشا المنشاوي ، وقد جاء ذكر هذه الزمامات في القرن التاسع الهجري حيث يقول ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية : سدمنت وهي السنطة مساحتها 765 فدان بها رزق 28 فدان عبرتها 4600 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأوقاف.

البلجهورين مساحتها 481 فدان بها رزق 6 أفدنة عبرتها 850 دينار كانت للمقطعين والآن وقف ، نسهنا والمنشية القرعا مساحتها 3140 فدان بها رزق 88 فدان عبرتها 18000 دينار كانت باسم سيدي علي بن الأشرف شعبان والآن للمقطعين وأملاك وأوقاف ورزق ، المنشية الجديدة مساحتها 1220 فدان بها رزق 43 فدان عبرتها كانت 7500 دينار والآن 7450 دينار كانت باسم الأمير صرغتمش الأشرفي والآن للمقطعين.

وجاء في الخطط التوفيقية : السنطة بفتح السين وسكون النون وبالطاء والهاء ؛ قريتان بمصر السنطة ويقال لها كوم قيصر بالشرقية والسنطة أيضا بالسمنودية انتهى من «مشترك البلدان» فالأولى من مديرية الشرقية بمركز الإبراهيمية فى الجنوب الغربى لناحية العقدة بنحو ألفى متر وفى الشمال الشرقى لناحية ملامس بنحو ثلاثة آلاف وثمانمائة متر ، والثانية من مديرية الغربية بمركز زفته موضوعة فى غربى بحر شبين بنحو مائتى متر وفى شمال الرجبية بنحو ألف وخمسمائة متر وفى جنوب ناحية بلكيم بنحو ألف وثمانمائة متر ، وبها جامع بمنارة ومعمل فراريج وفى شرقيها وابور على بحر شيبين ودوّار أوسية ومحل تفتيش الزراعة وفيها محطة السكة الحديد ولها سوق فى كل أسبوع وبدائرها نخيل قليل وأشجار كذلك.

وجاء في القاموس الجغرافي : السنطة قاعدة مركز السنطة قرية قديمة اسمها المصري القديم سدمنت وردت به في قوانين ابن مماتي سدمنت المجموعة مع السنطة من أعمال السمنودية وفي تحفة الإرشاد سندمنت المجموعة مع السنطة من الأعمال المذكورة وفي التحفة سدمنت وهي السنطة من أعمال الغربية ، وقد ذكر الاسم القديم مع الحديث للاحتفاظ به كوحدة مالية قديمة معروفة في دفاتر حصر الأراضي الزراعية وفي الوثائق العقارية والخراج.

والظاهر أن هذه القرية تعرف باسم السنطة من عهد الدولة الفاطمية بدليل أنها وردت في نزهة المشتاق بين بلوس وسنباط فقال السنطة قرية جليلة عامرة وفي المشترك لياقوت السنطة من كورة السمنودية ، وقد كانت السنطة من قرى مركز الجعفرية وفي سنة 1884 صدر قرار من نظارة الداخلية بنقل ديوان مركز الجعفرية والمصالح الأميرية الأخرى إلى بلدة السنطة لوجود محطة للسكة الحديدية بها وبذلك أصبحت السنطة قاعدة للمركز مع بقائه باسم مركز الجعفرية وفي سنة 1896 صدر قرار بتسميته مركز السنطة لوجوده بها.

منشأة السنطة : أصلها من توابع بلدة السنطة ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية بقرار في سنة 1932 وفي سنة 1933 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي نواحي السنطة وأبو الجهور ومسهلة وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

أبو الجهور قرية قديمة اسمها الأصلي البلجهورين وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال السمنودية وفي التحفة من أعمال الغربية وفي تاريخ 1228 هـ باسمها الحالي ، مسهلة قرية قديمة اسمها الأصلي نسهنة ورد في قوانين ابن ماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال جزيرة قوسينا وفي التحفة نسهنا من أعمال الغربية وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي المحرف وعلى لسان العامة مساهنة.

المنشأة الكبرى قرية قديمة اسمها الأصلي منشية نهسنة وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال جزيرة قوسينا وفي تحفة الإرشاد ورد المضاف إليه محرفا باسم نسهه وفي التحفة المنشية القرعا مع مسهنا (وهي مسهلة الآن) من أعمال الغربية وفي دليل سنة 1224 وتاريخ سنة 1228 هـ المنشأة القرعة وعلى ألسنة العامة المنشية بغير مضاف ، ولاستهجان كلمة القرعة طلب أهل هذه القرية تغيير اسمها باسم المنشأة الكبرى وقد وافقت وزارة الداخلية على هذا التغيير بقرار أصدرته في 7 أكتوبر سنة 1931.

المنشأة الجديدة قرية قديمة وردت في قوانين الدواوين وفي تحفة الإرشاد في حرف الألف من الأعمال السمنودية باسم المنشية المستجدة وهي منشية الداعي وفي حرف الميم منيو الداعي وهي المنشية المستجدة ، والصواب منشية الداعي لأن منية الداعي قرية أخرى من قرى الغربية ووردت في التحفة المنشية الجديدة من أعمال الغربية وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي.

كفر خزاعل

عندما ذهبت لأول مرة إلى قرية كفر خزاعل مركز السنطة بمحافظة الغربية أثار اسم القرية دهشة المرافقين وتندر بعضهم ونطقها كفر خزاعة .. والحقيقة أن هذا الاسم يرجع إلى الخزاعلة وهي عشيرة عربية معروفة كانت لها زعامة قبيلة سنبس الطائية طوال العصور الوسطى .. وربما يكون وجود العرب في الشرقية والبحيرة مفهوما لكنه يثير التعجب في وسط الدلتا خاصة لمن لم يقرأ تاريخ تلك الحقبة الزمنية بتمعن وتفصيل ..

ويرجع وجود هذه العشائر إلى ألف عام مضت عندما قرر الوزير الفاطمي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري توظيف القبائل العربية في خدمة أغراضه السياسية فاستقدم بني هلال وبني سليم ليدفع بهم إلى المغرب لمواجهة ثورة المعز بن باديس .. وعندما قامت قبيلة بني قرة الهلالية بالتمرد عليه في البحيرة قام باستقدام قبيلة سنبس من بادية الشام لمواجهتها وهي قبيلة كثيفة العدد شديدة البأس تنتمي إلى قبيلة طيء القحطانية من عرب الشمال ..

وقد استقرت القبيلة بالفعل في منازلها التي أقطعت لها لكنها استغلت أحداث الشدة المستنصرية وتوسعت باتجاه وسط الدلتا ودخلت في تحالف مع قبائل بني مدلج الكنانية وعذرة القضاعية ثم شاركت في الحلف القرشي بزعامة الأمير حصن الدين الجعفري الذي رفض الاعتراف بشرعية المماليك في حكم مصر وحشدت قواتها في شمال الدلتا عند مدينة سخا لكنها منيت بهزيمة ساحقة من جيش المماليك بقيادة الأمير فارس الدين أقطاي ..

ورغم انكسار القبيلة وتشتتها إلا أن زعامة وسط الدلتا كانت لها طوال العصر المملوكي حيث تجنبت طريق الثورة وهادنت السلطة على العكس من قبائل الشرقية والبحيرة التي كانت دائمة الثورة .. وبفضل أكثريتها العددية في المنطقة فرضت سطوتها التي كانت مشوبة بالقسوة في أحيان كثيرة وانضوى السكان من عربان وفلاحين تحت رايتها لكنها عند نهاية عصر المماليك شاركت في ثورة تزعمتها عشائر مرعي والجويلي ..

وقد أتاح لها هذا الاستقرار الامتداد في ربوع المنطقة من أول سخا في الشمال وحتى منوف في الجنوب فقامت سنبس بتأسيس عدد من القرى منها سحيم وكفر خزاعل (مركز السنطة غربية حاليا) وكفر السنابسة (مركز منوف منوفية) وذلك على اسم العشائر القيادية حيث كانت الزعامة في بني يوسف (ومنهم الخزاعلة) وبني رميح وبني سحيم .. ومن بني يوسف فرع انتقل إلى الجيزة بجوار أبو النمرس في قرية بني يوسف ..

سحيم

في عام 651 هـ دارت بالقرب من سخا معركة طاحنة بين القبائل العربية والجيش المملوكي حيث احتشدت قبائل الدلتا بزعامة عشائر سنبس من طيء مناصرة للأمير حصن الدين الجعفري الذي قرر إعلان الثورة على حكم المماليك ، وانتهت المعركة بهزيمة القبائل العربية وتشتتهم في وسط الدلتا حيث تأسست عدة قرى سميت على أسماء العشاء ومنها كفر خزاعل وكفر السنابسة وبني رميح وبني سحيم ، وفي عهد بيبرس تقرر منحهم مشيخة عرب الغربية ومنحت لهم إقطاعات نظير ولائهم للسلطنة.

جاء في القاموس الجغرافي : ” سحيم قرية قديمة اسمها الأصلي كفر بني سحيم وردت في التحفة من أعمال الغربية ، وفي دليل سنة 1224 هـ كفر سحيم وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ” ، وذكرها ابن الجيعان فقال : ” كفر بني سحيم مساحته 666 فدان به رزق 23 فدان عبرته كانت 3600 دينار والآن بحق النصف كان للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ” ، وهي اليوم تابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” سحيم قرية من مديرية الغربية بقسم الجعفرية على شط بحر شيبين الغربى ، وفى شمال الجعفرية بنحو ألف متر ، وفى جنوب شبرى بلوله بنحو ألف متر ومائتين ، وبها ثلاثة مساجد بلا منارات ، أحدها مسجد الشيخ السحيمى وبه ضريحه عليه قبة ، والثانى مسجد الشيخ جمال الدين وبه ضريحه عليه قبة ، والثالث مسجد الشيخ خليفة وبه ضريحه وعليه قبة أيضا ، وفيها معمل فراريج ، وبها ثلاث حدائق لبعض الأهالى ووابور على بحر شيبين لأحد عمدها متولى بن على ، وبدائرها قليل نخيل ، ولها على بحر شيبين جملة توابيت تأخذ من البحر “.

وفي تاريخ الجبرتي أنه ينسب إليها الفاضل الشهير والعالم النحرير صاحب التآليف المفيدة والتصانيف العديدة الشيخ أحمد بن محمد السحيمى الشافعى نزيل قلعة الجبل ، كان يدرس بجامع سيدى سارية وحضر دروس الأشياخ ، ولازم الشيخ عيسى البراوى ، وبه انتفع الناس ، وعمر بقرب منزله زاوية ، وحفر ساقية بذل بعض الأمراء على حفرها بإشارته مالا جزيلا فنبع الماء ، وعد ذلك من كراماته فإنهم كانوا قبل ذلك يتعبون كثيرا من قلة الماء.

واشتغل الناس عليه بالعلم والذكر والمراقبة ، وصنف التصانيف المفيدة فى علمى التوحيد والفقه وصارت مقبولة ومرغوبة عند الناس ، منها «حاشية على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة» وجعله متنا وشرحه مزجا ، وله حال مع الله ، وتؤثر عنه كرامات اعتنى بعض أصحابه بجمعها ، واشتهر بينهم بأنه يعرف الاسم الأعظم ، وبالجملة فلم يكن فى عصره من يدانيه فى الصلاح والخير وحسن السلوك على قدم السلف ، توفى فى ثامن شعبان سنة ثمان وثمانين ومائة وألف ودفن بباب الوزير.

أشراف الجعفرية

جاء في موسوعة القبائل العربية تأسيس قرية الجعفرية بمركز السنطة بالغربية على يد السادة الجعافرة حيث يقول محمد سليمان الطيب : ” وهناك فوج آخر من أولاد جعفر الطيار هبط في أوائل المائة الخامسة في السويط إحدى قرى الشام وكان أميرهم سعد بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رائع بن الحسن بن جعفر السيد.

وحدث رجل منهم ورد إلى الحلة في العراق أيام حكم الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى فقال : نحن بنو جعفر الطيار بادية مع آل مهنا نقرب من أربعة آلاف فارس نحفظ أنسابنا وننكح في أعراب طيئ ولا ننكحهم وأكثرنا لا يعرف تفصيل نسبه إلى جعفر الطيار ، إنما كلنا نعرف أننا فقط من ولده.

ثم نزل فريق منهم إلى مصر وأسس قرية الجعفرية المعروفة بالغربية ، ومن ذرية سعد الإمام المحدث ناصر الدين محمد ولد بالجعفرية عام 794 هـ وتوفي عام 887 هـ ترجمة السخاوي في الضوء اللامع ، ولا تزال الجعافرة تنتشر في الجعفرية وما والاها من قرى الغربية في الديار المصرية ، كما لا تزال فروع آل جعفر الطيار في نابلس بفلسطين.

هبط السيد شرف الدين عبد الرحمن من ذرية السيد نعمة المتقدم نابلس في منتصف القرن السابع الهجري وفيها توفى وله هناك مقام يزار ، ومن أحفاده قاضي القضاة بدر الدين محمد وتوفي في نابلس عام 881 هـ وقاضي القضاء كمال الدين محمد ، ولي قضاء نابلس وتوفي بالإسكندرية عام 889 هـ.

ومن ذريته أيضًا السيد مصطفى النقيب وهو نقيب الأشراف في نابلس ، والسيد هاشم الفقيه العلَّامة والسيد محمد زيتون وابنه السيد هاشم وكلاهما سمع على السيد مرتضى الزبيدي في منزله في سويقة اللالا عام 1191 هـ ، والأخير ألف الروض المعطار ، ومن ذرية السيد هاشم السيد باشا هاشم رئيس وزراء الأردن في عام 1935 م “.

وذكر السخاوى فى الضوء اللامع واحدا من أهم شيوخ الجعافرة حيث يقول : ” محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى عمر محمد ناصر الدين الجعفرى القاهرى الشافعى الموقع ويعرف بناصر الدين الجعفرى ولد فى العشر الأول من ربيع الأول سنة أربع وتسعين وسبعمائة بالجعفرية وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الأصلى وألفية ابن مالك.

وتفقه بالولى العراقى وسمع عليه ووصفه بالفاضل وأخذ الفرائض عن الشمس العراقى وأذن له فى سنة سبع عشرة وناب فى القضاء بالبلاد عن العلم البلقينى ، ثم بالقاهرة فى سنة سبع وخمسين وكتب التوقيع دهرا ، وصنف للشهود وشرح الرحبية والجعبرية فى الفرائض وحج مرارا وناب فى قضاء جدة وجاور بالمدينة النبوية ثلاثة أعوام.

وكان بارعا فى الفرائض والتوثيق متكسبا منه غالب عمره لا يمل من الكتابة فيه مع سلامة الفطرة ومزيد التواضع والتقشف ، مات بعد أن شاخ وهرم وعمر فى يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة سبع وثمانين وثمانمائة ودفن من الغد بتربة السنقورية رحمه الله وإيانا.

تقى الدين أبو الوفاء الجعفرى أخو المترجم ولد فى رجب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم تحول منها فى سنة إحدى وثلاثين فقرأ المنهاج عند خالد المنوفى وتلا لأبى عمر وعلى التاج ابن نمرية والشهاب الإسكندرى وتعانى التوقيع كأخيه وتميز فيه وحج فى سنة إحدى وستين “.

الجعفرية في الخطط التوفيقية

الجعفرية : قرية هى رأس قسم من مديرية الغربية على الشاطئ الغربى لبحر شيبين وفى جنوب ناحية سحيم بنحو ألف متر وشرقى ناحية نطاى التى يقال لها طيه بنحو مائتين وخمسين مترا ، وأبنيتها بالآجر واللبن وبها ثلاثة جوامع أشهرها جامع سيدى محمد أبى العزم له مئذنة ، وبه مقام الأستاذ المذكور وضجيعه الشيخ محمد الجندى وعدة زوايا ولها سوق دائم على البحر فيه حوانيت وقهاو وخمارات.

وبها وابور للطحين وحلج القطن لمحمد بيك المنشاوى ، وفى غربيها قصر مشيد أنشأه العزيز المرحوم محمد على باشا كان ينزل به ، والآن هو محل المركز والضبطية وفيها بيوت للميرى ومنزل كبير كان أنشأه أحمد باشا يكن ، وفيها معمل فراريج وحواليها بساتين نضرة ، ولها سوق مشهور كل يوم أحد غير السوق الدائم على عادة البنادر.

وخرج منها ناس كثيرون لطلب العلم فى الأزهر وطندتا وتصدر بعضهم للتدريس ، وبعضهم تأهل لذلك وكان بها عالم نحرير يدعى الشيخ أحمد المنوفى توفى بعد سنة ثمانين بعد المائتين والألف وكان نحيف الجسم صوفيا أديبا.

وغالب قوت أهلها الذرة المخلوطة بقليل من الحلبة وقد يأكلون القمح مخلوطا بشعير ، ويلبس أغنياء رجالهم ثياب القطن البيضاء والغلائل وأقبية الخز والجوخ وقد يلبسون فوق ذلك جبة الصوف المصبوغ وتلبس النساء السراويلات تتخذها الأغنياء من الحرير الألاجات أو الشاهيات ونحو ذلك.

وتتخذ أيضا من ثياب القطن الدايولان وغيره وأقمصة الكتان وعصائب الحرير الأسود ذات الحواشى الحمر والأهداب وتسمى بالعصبة ، وفى بلاد الصعيد تسمى بالشعرية تعصب بها المرأة رأسها وتلقى أطرافها على صدرها أو خلفها وتجعل فوقها خمارا يسمى بالطرحة أو بالفوطة أو بالشاشية على حسب اختلاف البلدان ، فإذا خرجت من بيتها لنحو زيارة لبست ثوبا من الحرير يسمى عندهم غلالى ، وتلبس فوقه ثوبا واسع الكمين جدا وتضع كميه على رأسها ثم تجعل فوق ذلك ثوبا ساترا من أعلى رأسها إلى الأرض تارة يكون من الكتان وتارة من الحرير المسمى عندهم بالملس.

ويزرع فى أطيان تلك البلدة أكثر مزروعات القطن من قمح وشعير وقطانى وذرة وبرسيم وحلبة والقطن وقصب السكر والبصل والفجل والباميا والملوخيا والمقاثئ من قثاء وخيار وبطيخ وحرش وباذنجان أسود.

القرشية

جاء في الخطط التوفيقية : القرشية قرية من مركز الجعفرية بمديرية الغربية ، فى شرقى (محلة روح) بقليل ، وكانت تبع دائرة الخديوى إسماعيل باشا ، وعندها محطة السكة الحديد الواصلة إلى زفتة ، وبها وابور لحلج القطن، وورشة لعمارة وابورات الدائرة ومحل التفتيش ، وفيها بساتين وبحر سبطاس المار تحت السكة الحديد يمر فى غربيها بقرب.

وهذه القرية وإن كانت صغيرة ، ولكن نشأ منها من أكابر الأمراء المرحوم ثاقب باشا – أحسن الله إليه – وهذا لقبه ، وكان اسمه محمدا ، وقد حضر إلى مصر صغيرا ، ودخل بنفسه مدرسة المهندسخانة بالقلعة سنة ١٢٢٨ هجرية ، وكان يقال له إذ ذاك محمد أفندى.

وفى سنة ٣٣ عين لترعة المحمودية بمعية أحمد أفندى البارودى ، وسليمان أفندى طاهر، والشيخ عبد الفتاح ، وفى سنة ٣٦ ندب للمساحة فى الوجة القبلى مع يوسف أفندى الدهشورى ، ومصطفى أفندى رستم أحد خوجات قصر العينى ، برتبة صنف أول ، بمرتب مائتين وخمسة وسبعين قرشا ديوانية ، وفى سنة ٣٩ عين هو ويوسف أفندى الدهشورى مع الخواجة بيروتى باشمهندس جهة قبلى ، لحفر فم اليوسفى.

ثم عين المرحوم ثاقب باشا فى أثناء حفر الفم اليوسفى، على رمى الدبش والمراكب فيما يلى منفلوط من البحر لحفظها من فعل النيل حيث تسلط عليها ، وأخذ كثيرا من دورها ومساجدها الفاخرة ، ثم فى سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف سافر إلى الحجاز مع العساكر ، وأنعم عليه برتبة يوزباشى بمرتب خمسمائة غرش غير التعيين ، وأقام هناك مع العساكر سنين ، وحضر الوقعات التى كانت مع الوهابية ، وعاد إلى مصر سنة ١٢٤٧ سبع وأربعين ومائتين وألف ، فتعين باشمهندس القليوبية برتبته.

وفى سنة ١٢٥١ سافر البلاد الشامية إلى قولاق بوغاز ، وأنعم عليه برتبة صاغقول أغاسى ، بمرتب ألف ومائتى قرش غير التعيين ، فأقام هناك مع العساكر مدة ، ثم عاد إلى مصر سنة ٥٦ فجعل معاونا مع بهجت باشا فى بناء القناطر الخيرية ، وفى سنة ٦٢ جعل مفتش هندسة بحر الشرق برتبته.

وفى ذاك الوقت تعين بهجت باشا فى المنوفية والغربية ، ومظهر باشا فى البحيرة والجيزة ، كلاهما برتبة أمير ألاى ، وفى زمن المرحوم عباس باشا سنة ١٢٦٦ أنعم عليه برتبة بكباشى ، بمرتب أربعة آلاف قرش ، ثم أنعم عليه برتبة أمير ألاى ، وفى زمن المرحوم سعيد باشا لزم بيته مدة قليلة ، ثم أنعم عليه الخديوى برتبة ميرميران ، وجعله مفتشا بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والفيوم ، ولم يزل ينتقل فى الوظائف الهندسية ، ومن وظائفه أنه كان مأمور تقسيم مياه بحر الشرق ، وقد أقام مدة فى أرباب المعاش بالماهية الكاملة فى الروزنامة ، وتوفى إلى رحمة الله وهو فى هذه الوظيفة فى شهر القعدة سنة ١٢٩١ هجرية.

وكان كثير الاجتهاد فى أداء ما يناط به من المصالح ، حسن المعاملة والمعاشرة ، وكان حريصا على الدنيا ، واشترى جملة أملاك وعقارات بالقاهرة وخانا عظيما بمدينة طندتا ، وله أطيان بعضها بالوجه البحرى بمديرية القليوبية وهو الأكثر ، وبمديرية الدقهلية والجيزة ، منها مائتان أنعم عليه بها المرحوم عباس باشا ، وبعض الباقى عهدة وبعضه مشترى.

ومن آثاره ترعة السرقاوية من فمها إلى ناحية شبين القناطر ، تعين لحفرها منذ كان باشمنهدس القليوبية ، وقنطرة الفم بنيت أيضا بمباشرته ، وقد تزوج فى سنة ١٢٤٩ بنت الأستاذ الشيخ محمد الدمنهورى ، أحد فضلاء الأزهر المشهورين.

إشنواي

قرية قديمة من قرى الروك الصلاحي اسمها الأصلي إشنويه وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال السمنودية وفي التحفة من أعمال الغربية ، وكانت تسمى في العصر العثماني إشناواي الغنم ثم حذفت منها كلمة الغنم سنة 1939 م ، واشتهرت في العصر الخديوي بفضل عائلة المنشاوي التي سكنت بها حيث كانت مقر أملاكهم وإدارة أعمالهم ، والمنشاوي نسبة إلى جدهم الأكبر الجوهري المنشاوي من قرية المنشأة المجاورة.

ومن هذه العائلة المحسن الكبير أحمد باشا المنشاوي صاحب الأعمال الخيرية الجليلة مثل مستشفى الحميات في طنطا ومستشفى المنشاوي العام ومسجد المنشاوي وقصره الذي تعرض للتأميم وتحول إلى نادي ضباط الشرطة حاليا ، وأنشأ أكثر من ثلاثين مسجدا ومدرسة ومعهدا وملجأ في كل من طنطا والسنطة وقراهم كما كان من المساهمين في تأسيس شركة الكهرباء بالإسكندرية وأوقف على أعمال الخير قرابة ثلاثة آلاف فدان.

وله مواقف وطنية معروفة في مناصرة الحركة العرابية والتستر على عبد الله النديم في قصره في القرشية ، كما قام بحماية الرعايا الأجانب أثناء اضطرابات الثورة العرابية ونقلهم من طنطا إلى القرشية وأجوارها في قطارين وظلوا تحت حمايته حتى نقلهم إلى بورسعيد ، وكان من المقربين إلى الإمام محمد عبده ومن المساهمين في أعمال الجمعية الخيرية الإسلامية وساهم في تمويل مدرسة النسيج بالمحلة الكبرى.

كتب عنه السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار : ” وإننا لنفتخر بهذا المحسن العظيم الذي طوق الإسكندرية بفضله وإحسانه حتى قال بعض الأدباء : يجب أن نكنيه بأبي الإسكندرية ، ونحن نتوقع أن يطوق بفضله القطر كله بمساعدة الجمعية الخيرية الإسلامية العامة كما طوق الإسكندرية بمساعدة جمعية العروة الوثقى الخاصة فيكون أبا الوطن كله لا أبا الإسكندرية وحدها أدام الله توفيقه وألهم سائر أغنيائنا أن يسلكوا طريقه “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” اشنواى قرية بمديرية الغربية من قسم الجعفرية على ترعة جعفرية القاصد من جهة الشرق على بعد مائة وخمسة وسبعين مترا وفى جنوب عزبة طوخ بنحو ألفى متر وغربى شتراق بنحو ثلاثة آلاف متر ، وبها جامع بمنارة أنشأه المرحوم أحمد أغا المنشاوى ، وبها معملان للفرار ومنازل مشيدة وقد ترقى منها أحمد أغا المذكور بوظيفة ناظر قسم طندتا سنة سبع وأربعين ومائتين وألف فبقى كذلك سبع سنين ثم توفى إلى رحمة الله.

ومن بعده ترقى من أولاده محمد بيك المنشاوى سنة خمس وسبعين ومائتين وألف بوظيفة ناظر قسم الجعفرية ، ثم إلى رتبة أميرآلاى وجعل وكيل مديرية الدقهلية ، ثم مديرا لتلك المديرية ، ثم بمديرية الشرقية ، ثم صار من أعضاء مجلس الأحكام بمصر ، وكذا ترقى أخوه بسيونى بيك برتبة قائم مقام مفتش زراعات الخديو إسماعيل باشا ، وكذا أخوهما أحمد بيك إلى رتبة القائم مقام مفتش زراعات أيضا.

وبهذه الناحية مقام سيدى على البريدى فى داخل جامع يعمل له ليلة فى كل سنة ، ومقام سيدى حسين الزعفرانى ، وبها ثلاث حدائق وجملة من السواقى المعينة ارتفاعها عن سطح البحر زمن التحاريق نحو العشرة أمتار ، وريها من الفرع الجديد الخارج من ترعة الجعفرية ومن جنابية القرشية ، وعدد أهلها نحو ستمائة نفس ، ولها طريق يوصل إلى طندتا فى نحو ساعة فيمر السالك فيه بناحية إخنا “.

طوخ بني مزيد

نسبت قرية طوخ بمركز السنطة إلى قبيلة بني مزيد وهي فرع من أسد بن خزيمة نزل مصر في أواخر العصر الفاطمي ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” طوخ متور وتعرف بطوخ بني مزيد مساحتها 2850 فدان عبرتها كانت 15000 دينار والآن 10200 دينار كانت للمقطعين والآن لهم ووقف وملك “.

وجاء في القاموس الجغرافي : طوخ مزيد قرية قديمة اسمها الأصلي طوخ متور وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة طوخ متور وهي طوخ بني مزيد من الأعمال المذكورة ، وفي المشترك لياقوت طوخ ابن مزيد وهي طوخ متور في كورة الغربية وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

وفي الخطط التوفيقية : طوخ مزيد قرية بمديرية الغربية بمركز طنتدا فى الجنوب الشرقى لمنية يزيد بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى غربى البندرة كذلك ، وأغلب مبانيها بالآجر والمونة ، وبها جامع يقال له : جامع سيدى فخر الدين صاحب الإبريق ، وضريحه بداخله ، وله مولد سنوى بعد المولد الكبير لسيدى أحمد البدوى ، وهى شفلك للخديوى إسمعيل باشا ، وبها دوار للأوسية وجنينة ووابور مياه “.

وفى كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع أن منها الشيخ شمس الدين الطوخي حيث يقول السخاوي : ” مُحَمَّد بن عمر بن أبي بكر بن أَحْمد الشَّمْس الْكِنَانِي نِسْبَة لبني كنَانَة الطوخي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي ، ولد سنة خمس وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة تَقْرِيبًا بطوخ من الغربية وَحفظ الْقُرْآن وتحول للقاهرة عِنْد نَاظر السابقية مولى واقفها فقطنها وَحفظ التَّنْبِيه وتفقه بِابْن الملقن.

وَأخذ الْفَرَائِض عَن الشَّمْس الغراقي وجود الْقُرْآن على الْفَخر الضَّرِير إِمَام الْأَزْهَر وَسمع على مُحَمَّد بن الْمعِين قيم الكاملية وَابْن الملقن وَغَيرهمَا وَحج فِي سنة ثَمَانمِائَة وَدخل اسكندرية وَاجْتمعَ فِيهَا بالشهاب الفرنوي وَسمع عَلَيْهِ شَيْئا وتكسب بِالشَّهَادَةِ بحانوت الْحَنَابِلَة إِمَام البيسرية ثمَّ كف بَصَره فِي حُدُود سنة أَرْبَعِينَ ، وَحدث باليسير.

وَكَانَ خيرا كيسا ذَا فَضِيلَة ونظم حسن فَمِنْهُ يرثي أَخا لَهُ اسْمه عَليّ : مذ غَابَ شخصك عَنَّا يَا أَبَا الْحسن .. غَابَ السرُور وَلم نَنْظُر إِلَى حسن .. وأقفرت بعْدك الأوطان اندرست .. وَحَال حَالي مذ درجت فِي الْكَفَن ، وَمِنْه : رب خود جَاءَت لنا بمساء .. فِي خَفَاء تمشي على استحياء .. فتوهمت أَن ليلِي نَهَارا .. عِنْدمَا أسفرت لَدَى الظلماء ، مَاتَ فِي أَوَاخِر رَمَضَان سنة تسع وَأَرْبَعين رَحمَه الله.

وفي كتاب العبر لابن خلدون : بنو مزيد بطن من بني أسد بن خزيمة من العدنانية ، وكانت محلاتهم من بغداد إلى مصر إلى نجد ، وكان بنو دبيس من عشائرهم في نواحي خورستان جوريان في جزيرة معروفة بهم ، وكان لهم ملك بالحلة من العراق والنيل ، وأول من ملك منهم علي بن مهدي الأسدي ثم ابنه دبيس وبقوا حتى انقرض ملكهم.

وقد رصدت هجرة بني مزيد وزعيمها شمس الدين بدران بن بن صدقة المزيدي إلى مصر في عدة مراجع ذكرها محسن الأمين في كتاب أعيان الشيعة حيث يقول : الأمير أبو النجم تاج الملوك أو شمس الدولة بدران بن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الأسدي الناشري توفي بمصر سنة 502 قاله ابن خلكان ، وفي النجوم الزاهرة توفي سنة 531. والناشري نسبة إلى ناشرة بن نصر بطن من أسد بن خزيمة.

كان أبوه سيف الدولة صدقة أمير العرب أول من بنى الحلة السيفية فنسبت اليه وكان ابنه بدران هذا فارسا شجاعا من قواد جيش أبيه وكان أديبا شاعرا قال في تاج العروس له شعر حسن جمعه بعض الفضلاء في ديوان انتهى.

ذكره ابن خلكان في ترجمة أخيه دبيس بن صدقة فقال ذكر ابن المستوفي في تاريخه ان بدران أخا دبيس كتب إلى أخيه المذكور وهو نازح عنه ولعل ذلك بعد قتل أبيهما : ألا قل لمنصور وقل لمسيب .. وقل لدبيس انني لغريب .. هنيئا لكم ماء الفرات وطيبه .. إذا لم يكن لي في الفرات نصيب ، فكتب إليه دبيس : ألا قل لبدران الذي حن نازعا .. إلى أرضه والحر ليس يخيب .. تمتع بأيام السرور فإنما .. عذار الأماني بالهموم يشيب .. ولله في تلك الحوادث حكمة .. وللأرض من كأس الكرام نصيب.

قال وذكر غير ابن المستوفي ان بدران بن صدقة لقبه تاج الملوك ولما قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة ثم توجه إلى مصر فمات بها سنة 502 وكان يقول الشعر وذكره العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب الخريدة انتهى ، وفي النجوم الزاهرة في حوادث سنة 531 قال وفيها توفي بدران بن صدقة وهو من بني مزيد ولقبه شمس الدولة ولما فعل أخوه دبيس ما فعل بالعراق وتغيرت أحواله خرج إلى مصر فأكرمه صاحبها الحافظ لدين الله العلوي وكان أديبا فاضلا انتهى.