حسبة برما

يحكى أن امرأة من قرية كفر المنصورة بجوار برما تدعى صالحة حسان كانت تحمل سلة كبيرة من البيض لنقلها إلى معمل التفريخ في قرية حصة برما واصطدمت بفلاح يدعى حامد مصطفى يركب حماره وقد وضع المحراث بعرض الطريق فوقعت السلة وتكسر البيض ، وتصادف مرور حنا أفندي تادرس صراف برما والذي تدخل لحل المشكلة وتعويض المرأة عن خسارتها.

وعندما سألها عن عدد البيض قالت إنها لا تعرف العدد لكن إذا قسم على اثنين يبقى واحد وعلى ثلاثة يبقى واحد وعلى أربعة يبقى واحد وعلى خمسة يبقى واحد وعلى ستة يبقى واحد لكن إذا قسمت على سبعة تقبل القسمة ولا يتبقى شيء وهو اللغز الذي عرف واشتهر باسم (حسبة برما) ..

وبرما قرية قديمة اسمها الأصلي مكون من مقطعين هما (بر ـ ما) ومعناه آبار الماء ومذكورة في كشف الأسقفيات في العصر الروماني وكتب عنها ابن جبير أثناء رحلته إلى مصر عام 587 هـ فقال : ” بعد أن جزنا النيل في مركب تعدية إلى صا (صا الحجر) صرنا إلى موضع يعرف ببرمة وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق ” وكانت قاعدة قسم من توابع الأعمال الغربية عرف باسم البرماوية واشتهرت في العصر الحديث بإنتاج الدواجن والبيض وصناعة الأعلاف.

ومن أشهر شخصياتها الشيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم النعيمي العسقلاني البِرْمَاوي المصري المتوفي في القدس عام 831 هـ والإمام العلامة إبراهيم بن محمد بن شهاب الدِّين بن خالد البرماوي الأزهري الشافعي الأنصاري ثاني شيوخ الأزهر والمتوفي عام 1106 هـ والشيخ أحمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوي الشافعي الذهبي الأزهري المتوفي عام 1222 هـ..

ومعظم قرى مركز طنطا قديمة من قبل الفتح الإسلامي مثل طنطا وبرما ودفرة وسبرباي وشوني وشبشير ونواج وإخناواي وصناديد وشوبر ، وإلى جوارهم نشأت في العصور الإسلامية قرية محلة منوف (أقيمت على أنقاض قرية بانوف كيت) وكانت عاصمة كورة منوف السفلى وقرية الراشدية (نسبة لقبيلة راشدة وهي الرجدية حاليا) وكلا من الجوهرية ومحلة علي (حصة شبشير) وشبرا لمنة (شبرا النملة) وبركة الجريمة (على أنقاض جيرمية القديمة وهي الآن منشأة الجنيدي) وبركة الحجر (بوريك الحجر).

وتبعهم منية حبيش (ميت حبيش البحرية والقبلية) وفيشة بني سليم (فيشا سليم) وكفر الشيخ سليم ومحلة ابن المحروم (قلبت إلى محلة مرحوم) وينسب لها حفيده الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن المحروم ومن توابعها حصة محلة مرحوم ومحلة الجوهرية (أدمجت فيها) ومحلة روح والمنشاوين (كفر المنشي القبلي) وبرك علوان (كفر علوان) ومنيل ابن هوشان (منيل الهوشات) وفي العصر المملوكي تأسست كفر عصام وفصلت من برما منية أبي الشماس (حصة برما حاليا).

برما في كتابات المؤرخين

في الخطط التوفيقية : ” برما قرية كبيرة قديمة من مركز أبيار بمديرية الغربية ، مبنية على تل مرتفع بحرى محلة المرحوم على بحر الصهريج بمسافة ثلثى ساعة ، ولها شهرة بمعامل الدجاج ، وكثير من المعامل التى بجهات مصر البحرية يديرها أناس من أهاليها ، وبها جمله بساتين وسواق معينة ، وبها جامع بمئذنة عامر ، وعمدتها محمد حموده كان مفتشا فى الشفالك ثم أنعم عليه الخديو إسماعيل برتبة أمير الاى وله بها بيت يشبه بيوت مصر ، وسوقها سوق من ناحية أبيار وطنتدا “.

ونشأ منها من أفاضل العلماء الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم ، وقد ذكر ترجمته فى حسن المحاضرة فقال : البرماوى ؛ هو شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى ، ولد فى ذى القعدة سنة 763 هـ ، وله تصانيف منها شرح العمدة ومنظومة فى الأصول.

وفي الضوء اللامع أنه كان إماما علامة فى الفقه وأصوله والعربية وغيرها مع حسن الخط والنظم والنثر والتودد ولطف الأخلاق وكثرة المحفوظ والتلاوة والوقار ، ولم يزل قائما بنشر العلم تصنيفا وإقراء حتى مات يوم الخميس الثانى والعشرين من جمادى الثانية سنة 831 هـ ببيت المقدس.

ومنها المجد البرماوى ، وهو كما فى حسن المحاضرة للسيوطي : إسماعيل ابن أبى الحسن على بن عبد الله ، ولد فى حدود 750 هـ ، ومهر فى الفقه والفنون وتصدى للتدريس ، أخذ عن البلقينى وغيره ومات فى ربيع الآخر سنة 834 هـ.

ومن أهالى هذه القرية كما فى ابن اياس : الحاج على البرماوى وكان بزدار السلطان الغورى والمتحدث على جهات الديوان المفرد ، مات يوم الجمعة خامس عشر شعبان سنة 922 هـ ، وقد رأى من العز والعظمة ما لم يره غيره من البزدارية ، وساعدته الأقدار حتى وصل إلى ما لم يصل إليه غيره فى هذه الوظيفة.

ومن أبنائها الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد ، برهان الدين البرماوي الأزهري الشافعي الأنصاري الأحمدي ، ولد في قرية برما وتوفي في عام 1106 هـ/ 1695 م وهو ثاني شيوخ الجامع الأزهر ، ولى مشيخة الأزهر سنة 1101 هـ/ 1690 م لمدة 6 سنوات.

وهو ثاني من ولي المشيخة وقد ظلَّ يُواصل التدريس في حلقات العلم بالأزهر حتى أثناء تولِّيه المشيخةَ ، له مؤلفات في العلوم الدينيَّة واللغويَّة والحديث وفقه الشافعية والفرائض والمواريث والتصوف.

وفى الجبرتى أن من هذه القرية الشيخ الفاضل والعلامة العامل أحمد بن على ابن محمد بن عبد الرحمن علاء الدين البرماوى الذهبى الشافعى الضرير ، حضر إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية ، وحضر دروس مشايخ الأزهر ، ثم تصدر للتدريس وإفادة الطلبة فانتفع به الكثير وكان إنسانا حسنا لا يتداخل فى أمور الدنيا.

كان قوى الإدراك يمشى وحده من غير قائد ويركب من غير خادم ويأتى إلى الأزهر ولا يخطئ فى الطريق وينتحى مما عساه يصيبه أقوى من صاحب البصر ، ولم يزل على حاله إلى أن توفى فى شهر ربيع الأول سنة 1222 هـ ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة.

الراشدية (الرجدية)

قرية الرجدية بمركز طنطا من قرى الروك الصلاحي واسمها الأصلي الراشدية نسبة إلى قبيلة راشدة وهي فرع من لخم انتقل من الحوف الشرقي إلى وسط الدلتا في القرن الثالث الهجري ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة السنية من أعمال الغربية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ وردت باسم الرشدية ، ثم حرف الاسم على ألسنة الناس إلى الرجدية ووردت به في تاريخ سنة 1275 هـ واستمر إلى الآن.

قال عنها ابن الجيعان في التحفة : ” الراشدية مساحتها 1809 أفدنة ونصف بها رزق 102 ونصف فدان عبرتها 6400 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأوقاف وأملاك “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” الراشدية : قرية من قسم محلة منوف بمديرية الغربية ، واقعة فى غربى السكة الحديد الموصلة لسمنود بحرى طندتا على أكثر من ساعة ، وهى قرية صغيرة لكن نشأ منها من العلماء الأعلام الشيخ أحمد الراشدى ، الذى ترجمه الجبرتى فى تاريخه “.

وجاء في تاريخ الجبرتي عن الشيخ أحمد الراشدي : ” هو الإمام الفقيه واللوذعى النبيه ، المحدث الأصولى الفرضى الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن جاهين الراشدى الشافعى وبها نشأ ، ولما حفظ القرآن وجوّده، قدم الأزهر ، فتفقه على الشيخ مصطفى العزيزى والشيخ محمد العشماوى ، وأخذ الحساب والفرائض عن الشيخ محمد الغمرى ، وسمع الكتب الستة على الشيخ عيد النمرسى ، وكان حسن التلاوة للقرآن ، وكان له معرفة بأصول الموسيقى ، وكانت تحبه الأمراء ، صلى إماما بالأمير محمد بيك بن إسماعيل بيك ، مع كمال العفة والوقار.

واستمر مدة يقرأ دروسه بمدرسة السنانية قرب الجامع الأزهر ، ثم انتقل إلى زاوية قرب المشهد الحسينى ، وأقبل على إفادة الناس ، فقرأ المنهج مرارا ، وابن حجر على المنهاج وكان يتقنه ويحل مشكلاته بكمال التؤدة والسكينة ، وكان تقريره مثل سلاسل الذهب.

ثم لما بنى المرحوم يوسف جوربحى مسجد الهياتم بقرب منزله بخط الحنفى جعله خطيبا فيه وإماما ، فأعاد دروس الحديث ، ولما بنى المرحوم محمد بيك أبو الذهب المدرسة التى تجاه الأزه ر، فى سنة ثمان وثمانين ومائة وألف ، راوده أن يكون خطيبا بها ، فامتنع فألح عليه وأرسل له صرة فيها دنانير فأبى أن يقبلها وردها فألح عليه ثانيا وأكثر ، فخطب بها أول جمعة ، وألبسه فرو سمور وأعطاه صرة فيها دنانير فقبلها كرها ورجع إلى منزله بخط الحنفى محموما فانقطع إلى أن توفى ليلة الثلاثاء ثانى شوال سنة ١١٨٨ وصلى عليه بالأزهر ودفن بالقرافة الصغرى تجاه قبة أبى جعفر الطحاوى.

سبرباي

وردت سبرباي في كتاب قوانين الدواوين وفي التحفة السنية باسمها الأصلي وهو سمرباية ، وفي كتاب تاج العروس وردت باسم سبرباي في الديوان وسبربيه على ألسنة العامة ، ووردت في دليل سنة 1224 هـ سمرباي وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ، ويرجح أن اسمها القبطي سمرفي لكن لم يستدل على معناه حيث ذكرت في السجلات لأول مرة في الروك الصلاحي.

جاء في الخطط التوفيقية : ” هذه القرية من مديرية الغربية بقسم أبيار فى شمال طندتا بنحو ساعة ونصف وفى شرقى ترعة الجعفرية ، وبها جامع بمنارة ، وكان عندها أورمان (غيضة) سنط أنشأها العزيز محمد على فى محل مستنقع مياه مساحته نحو ثلاثة آلاف فدان ، كان معدا لتصفية المياه عن أطيان تلك النواحى.

وفى زمن المرحوم (عباس باشا) أعطى إنعامات فأخذ منه أدهم باشا خمسين فدانا وثمانمائة فدان ، وصالح باشا خمسين فدانا وسبعمائة فدان ، وخورشيد باشا خمسين فدانا وثلثمائة فدان ، وحمزة باشا كذلك ، وأعطى الباقى غيرهم ، ثم قلعت الأشجار وزرع مكانها أصناف المزروعات ؛ لكثرة فوائد الزرع عن فوائد الشجر.

ثم باع كثير منهم أرضه ؛ فاشترى منه المرحوم (إسماعيل باشا) المفتش جزءا عظيما ، وأراضيها من أجود الأراضى ، وريها من ترعة الجعفرية التى كان فمها من بحر شبين بجهة الجعفرية، والآن فمها من ترعة القاصد التى فمها من بحر شبين قبلى ناحية مليج، وليس بها سوق “.

وذكر الجبرتى فى حوادث سنة عشر ومائتين وألف أنه ولد بهذه القرية الحافظ الأديب والماهر النجيب شمس الدين بن عبد الله بن فتح الفرغلى المحمدى الشافعى السبرباوى ، نسبه يرجع إلى القطب الفرغلى صاحب قرية أبى تيج ، وهو من ذرية سيدى محمد بن الحنفية ، تفقه المترجم على علماء عصره وأنجب فى المعارف ، وعانى الفنون فأدرك منها اللطائف ، ومال إلى فن الميقات والتقاويم فنال من ذلك الحظ الجسيم ، ثم ألف فى هذه الفنون وصنف ، فدلّت تاليفه على أنه بها من غيره أعرف ، ثم نهج مسلك الأدب والتاريخ ففاق فيه الأقران ، ومدح الأعيان.

مؤلفاته كثيرة جدا ، منها : «الضوابط الجلية فى الأسانيد العلية» ألفها سنة ست وسبعين ومائة وألف ، وذكر فيها سنده عن الشيخ نور الدين أبى الحسن سيدى على ابن الشيخ الفاضل أبى عبد الله سيدى محمد المغربى الفاسى الشهير بالسقاط ، وصنف زايرجة مختصرة تدل على رسوخه فى المعارف ، وصنف جملة أراجيز منها «أرجوزة فى تاريخ وقائع على بيك الكبير ومحمد بيك أبى الذهب» ، وله قصيدة من بحر الطويل ضمنها ما وقع للأمير (مصطفى بيك) مولى (محمد بيك) فى طريق الحجاز حينما ولى إمارة الحاج سنة أربع وتسعين سماها «تغريد حمام الأيك فيما وقع لأمير اللوا مصطفى بيك» ، توفى المترجم فى شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ببلده ودفن هناك رحمة الله تعالى عليه.

شوبر

جاء في الخطط التوفيقية : شوبر بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الباء وبعدها راء- قاله فى «خلاصة الأثر» – وهى قرية من مديرية الغربية بمركز محلة منوف موضوعة شرقى ترعة الجعفرية بنحو ألفى متر، وفى الجنوب الغربى لمنية السودان بنحو ألفين وأربعمائة متر ، وفى الشمال الغربى لسبرباى بنحو خمسة آلاف متر ، وبها جامع ، وتكسب أهلها من الزراعة المعتادة.

وفى «خلاصة الأثر» أن منها الشيخ أحمد بن أحمد الخطيب الشوبرى المصرى ، الفقيه الحنفى العالم الكبير الحجة شيخ الحنفية فى زمانه ، كان إماما فى الفقه والحديث والتصوّف والنحو كامل الفضائل ، ولد ببلده ورحل مع أخيه الشمس محمد إلى الشيخ أحمد بن على الشناوى بمنية روح ، وأخذا عنه علوم الطريق وبه تخرجا فى علوم القوم ، ثم قدم مصر وجاور بالأزهر سنين ، وتصدر وعم نفعه لأهل عصره ؛ بحيث إن جميع علماء الحنفية من أهل مصر والشام ما منهم إلا وأخذ عنه.

وكان يلقب بمصر بأبى حنيفة الصغير، وأخوه محمد كان يلقب بالشافعى الصغير، وكان المترجم مشهور بالخير والصلاح والبركة لمن قرأ عليه ، معتكفا فى بيته ، منعزلا عن جميع الناس ، جامعا بين الشريعة والحقيقة معتقدا للصوفية ، وجيها مهيبا ، لا يتردد إلى أحد مجللا ، كثير البكاء والخشية من الله تعالى ، صاحب أحوال وكرامات وكانت وفاته فى سنة ست وستين وألف ، وصلى عليه أخوه الشيخ الإمام الشمس محمد بالرميلة.

وأما أخوه الشيخ محمد فهو محمد بن محمد الملقب بشمس الدين الخطيب الشوبرى الشافعى المصرى الإمام المتقن ، الثبت الحجة شيخ الشافعية فى وقته ورأس أهل التحقيق والتدريس والإفتاء فى الجامع الأزهر ، .وكان فقيها ، إليه النهاية ، ثابت الفهم دقيق النظر متثبتا فى النقل متأدبا مع العلماء معتقدا للصوفية ، حسن الخلق والخلق ، مهيبا ملازما للعبادات.

وحظى حظوة فى الفقه لم يحظها أحد فى عصره ، بحيث إن جميع معاصرية كانوا يرجعون إليه فى المسائل المشكلة ، وكان يلقب بشافعى الزمانوألف مؤلفات كثيرة ، منها «حاشية على شرح المنهج» و «حاشية على شرح التحرير» و «حاشية على شرح الأربعين لابن حجر»، و «حاشية على العباب»، وله فتاوى مفيدة ، وكانت وفاته فى الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وألف ودفن بتربة المجاورين.

وفى حوادث سنة أربع وثمانين ومائة وألف من الجبرتى أن منها الإمام الفقيه ، والفاضل النبيه ، صائم الدهر الشيخ محمد الشوبرى الحنفى ، تفقه على الشيخ الاسقاطى ، والشيخ سعودى وغيرهما ، ولازم الشيخ الجبرتى الكبير وأخذ عنه ، ثم تصدى للتدريس ، وانتفع به الكثير ، وكان إنسانا حسنا لا يتداخل فيما لا يعنيه ، ملازما لداره بعد قراءة دروسه ، وكانت داره بقنطرة الأمير حسين ، مشرفة على الخليج ، توفى فى السنة المذكورة.

نواج

قرية بمركز طنطا من قرى الروك الصلاحي التي تأسست في العصر الفاطمي ، جاء في القاموس الجغرافي : ” نواج قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري ضمن إقطاعات القبائل العربية فقال : ” نواج مساحتها 1720 فدان بها رزق 58 فدان عبرتها 7500 دينار كانت باسم المقطعين والآن لهم والعربان وأوقاف “.

وفي الخطط التوفيقية : ” نواج قرية بمديرية الغربية ، من مركز محلة منوف ، فى الشمال الغربى لسبرباي ، بنحو خمسة آلاف متر ، وشرقى محلة منوف ، بنحو أربعة آلاف متر ، وأغلب أبنيتها باللبّن ، وبها جامع مبنى بالآجرّ والمونة ، وله منارة “.

وإليها ينسب الشاعر والأديب والكاتب شمس الدين النواجي من شعراء القرن التاسع الهجري ، ذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع فقال : محمد بن حسن بن على بن عثمان الشمس النواجى ، نسبة لنواج بالغربية ، بالقرب من المحلة ، ثم القاهرى الشافعى ، شاعر الوقت ، ويعرف بالنواجى ، حج مرتين : الأولى فى رجب سنة عشرين ، واستمر مقيما حتى حج ، ثم عاد مع الموسم ، والأخرى فى سنة ثلاث وثلاثين ، وحكى كما أورده فى منسكه الذى سماه : (الغيث المنهمر فيما يفعله الحاج والمعتمر).

ودخل دمياط والإسكندرية ، وتردّد إلى المحلة وغيرها ، وأمعن النظر فى علوم الأدب ، حتى فاق أهل عصره ، وأطال الاعتناء بالأدب ، فحوى فيه أعلى الرتب ، وكتب حاشية على التوضح فى مجلد ، وبعض حاشية على الجاربردى ، وشرحا للخزرجية فى العروض ، وكتابا يشتمل على قصائد فى الغزل و (الشفاء فى بديع الاكتفاء) و (خلع العذار فى وصف العذار) و (صحائف الحسنات فى وصف الخال) و (روضة المجالسة فى بديع المجانسة) و (عقود اللآلى فى موشحات الأزجال) و (الأصول الجامعة لحكم حرف المضارعة) و (المطالع الشمسية فى المدائح النبوية).

وكان متقدما فى اللغة والعربية ، وفنون الأدب ، مشاركا فى غيرها ، حسن الخط ، جيد الضبط ، متقن الفوائد ، كتب لنفسه الكثير وكذا لغيره بالأجرة ، وكان سريع الكتابة ، حكى التكرورى أنه شاهده ، كتب صحيفة فى نصف الشامى فى مسطرة سبعة عشر ، بمدة واحدة ، وعمل كتابا سماه (الحجة فى سرقات ابن حجة) ، واشتهر ذكره وبعد صيته ، وقال الشعر الفائق ، والنثر الرائق ، وجمع المجاميع ، وطارح الأئمة.

واستقر فى تدريس الحديث بالجمالية والحسينية ، وعمل فى الأولى مجالس ، وكنت ممن حضر عنده فيه ، وكتبت الخطبة التى أنشأها لابن سالم ، وكذا كتبت عنه غيرها من نظمه ونثره ، وسمعت من فوائده ، ونكته جملة ، وشعره كثير مشهور ، مات فى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى ، سنة تسع وخمسين وثمانمائة.

شوني

قرية قديمة في مركز طنطا اسمها القديم سونا ، ردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم شونة من أعمال جزيرة بني نصر ، وفي التحفة السنية شولة وفي كتاب الانتصار لابن دقماق شونة ، وفي دليل سنة 1224 هـ شونة قال : وفي الأحباسي أي في كتب الوقف شوني وهو الاسم الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ.

جاء في الخطط التوفيقية : شوني بضم الشين المعجمة وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء آخر الحروف ، قريتان بمصر، إحداهما من مديرية المنوفية بقسم تلا غربى ناحية الكرسية بنحو ألف متر ، وبحرى ناحية قشطوح بنحو ألف وخمسمائة متر ، وبها جامع بدون منارة ومعمل دجاج وزراعة أهلها كمعتاد الأرياف ، والثانية من مديرية الغربية مبانيها كمعتاد الأرياف ، وبها ثلاثة جوامع أحدها بمنارة وأبعادية للأمير قاسم باشا مفتش الأقاليم القبلية ، وفى شمالها الشرقى ضريح ولى يعمل له مولد كل سنة يمكث ثلاثة أيام ، وبها قليل نخيل وأبراج حمام ، وأكثر زراعتهم صنف الكتان والحمص.

واليها ينسب الشيخ نور الدين الشونى ، قال الشعرانى فى الطبقات : ” ومن أهل الله تعالى شيخى ووالدى وقدوتى الشيخ نور الدين الشونى ، وهو أطول أشياخى خدمة ؛ خدمته خمسا وثلاثين سنة ، لم يتغير علىّ يوما واحدا ، وشونى اسم بلدة بنواحى طندتا بلد سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه ، ربى بها صغيرا ثم انتقل إلى مقام سيدى أحمد البدوى ، وأنشأ فيه مجلس الصلاة على رسول الله ﷺ وهو شاب أمرد ، فاجتمع فى ذلك المجلس خلق كثير ، وكانوا يجلسون فيه من بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة إلى أن يسلم على المنارة لصلاة الجمعة ، ثم خرج يشيع جماعة مسافرين إلى مصر فى بحر الفيض فخرجت المركب به من غير قصد منه ، فلم يقدر أحد على رجوعها إلى البر ، فقال : توكلنا على الله.

فجاء إلى مصر فأقام بها أولا فى تربة السلطان برقوق بالصحراء ، وأنشأ بالجامع الأزهر مجلس الصلاة على رسول الله ﷺ فى عام سبع وتسعين وثمانمائة ، وكان يقوم من التربة كل ليلة جمعة إلى الأزهر ويرجع ، فلما عمر السلطان طومان باى العادل تربته نقله إليها وأعطاه وظيفة المزملاه بها ، فكان يسقى الناس طول النهار ، فأقام بها سنين عديدة ، ثم دخل إلى مصر وتزوج بها وله من العمر تسعون سنة ولم يتزوج قبلها.

ثم انتقل إلى مدرسة السيوفية فأقام بها إلى أن توفى سنة أربع وأربعين وتسعمائة ، ودفن بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية بخط بين السورين وقبره بها ظاهر يزار ، قال لى : من حين كنت صغيرا أرعى البهائم فى شونى وأنا أحب الصلاة على رسول الله ﷺ ، وكان رضي الله عنه حسن العشرة جميل الخلق ، كريم النفس ، حسن السمت ، كثير التبسم ، صافى القلب ، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة ، وإن شاء الله نفردها بالتأليف إن كان فى الأجل فسحة “. انتهى.

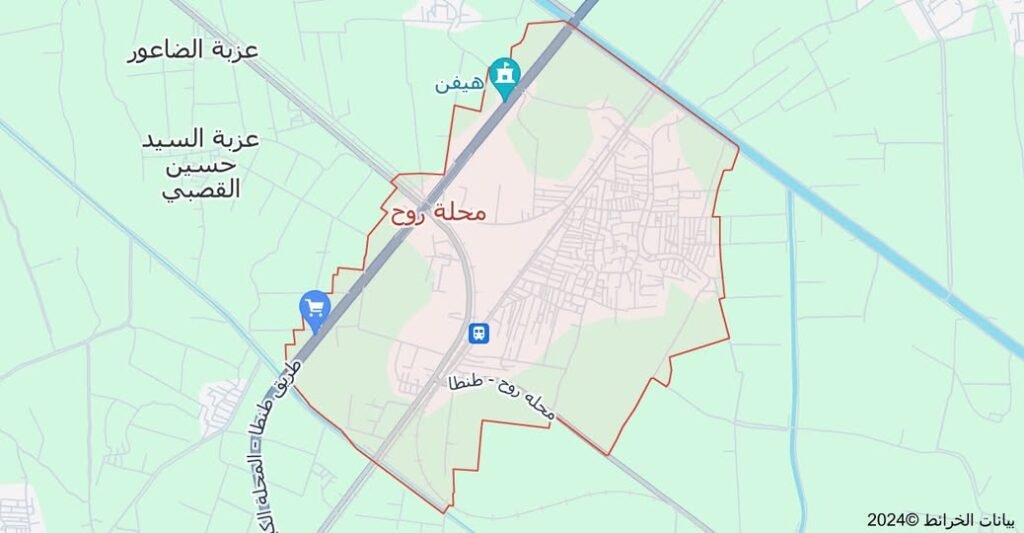

محلة روح

في الخطط التوفيقية : محلة روح قرية من مديرية الغربية ، بمركز محلة منوف قبلى ناحية سفط بنحو ألفى متر ، وشرقى ناحية دمشيت بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر ، بها جامعان كلاهما بمنارة ، وبها محطة السكة الحديد ، ومنزل مشيد لعمدتها ، وبها أشجار وجملة من السواقى ، ولها سوق فى كل أسبوع ، وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها.

وبهذه القرية زاوية للشيخ محمد الشناوى وقبره بها ظاهر يزار ، قال الشعرانى عند ترجمته فى الطبقات : هو شيخى وقدوتى إلى الله تعالى ، العارف بالله سيدى محمد الشناوى كان من الأولياء الراسخين فى العلم أهل الإنصاف والأدب ، وكان يقول : ما دخلت على فقير إلا وأنظر نفسى دونه ، وكان قد أقامه الله فى قضاء حوائج الناس ليلا ونهارا ، وربما يمكث نحو الشهر وهو ينظر بلده ولا يتمكن من الطلوع لها وهو فى حاجة الشخص.

وكان أهل الغربية وغيرها لا أحد يزوج ولده ولا يطاهره إلا بحضوره ، وكان يلقن الرجال والنساء والأطفال ويرتب لهم المجالس فى البلاد ، ويقول يا فلانة : اذكرى بأهل حارتك ، ويا فلانة : اذكرى بإخوانك فجميع مجالس الذكر التى فى الغربية ترتيبه.

ومن مناقبه أنه أبطل الشعير الذى كان فى بلاد ابن يوسف وكان يموت فيه خلق كثير ، لأن ابن يوسف كان رجلا عنيدا ظالما ، كان ملتزما بتلك البلاد ، وكان يلتزم بعليق السلطنة وجميع العساكر من هذا الشعير ولا يقدر أحد أن يتجاهى عليه ، وكان يأخذ الناس غصبا من جميع البلاد حتى يموتوا.

وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة ، ودفن بزاويته بمحلة روح فى غفلة من الناس واقتتل الناس على النعش وذهلت عقولهم من عظم المصيبة بهم لسعيه فى إرشادهم لخير دنياهم وأخراهم. وقبره بها ظاهر ويزار معمور بالفقراء والمجاورين.

وهذه القرية من ضمن البلاد التى اختارها المرحوم محمد على باشا لأن يبنى فيها مراحات الأغنام التى جلبها من بلاد أوربا المعروفة بالميرنوس ، وذلك كما فى كتاب هامون الفرنساوى ناظر مدرسة البياطره والاصطبلات : أن العزيز فى أثناء شغل أفكاره بالحوادث الخارجية المهمة والتنظيمات الداخلية الجالبة لتقدم القطر وثروته ، وجه أفكاره إلى تحسين جنس الأغنام لتحسن أصوافها ، فإن صوف الغنم المصرية بسبب طوله وخشونته وصلابته كان غير جيد لعمل الجوخ والطرابيش والثياب الرفيعة.

والحكومة مضطرة لوجود الصوف الناعم الصالح لتلك الأعمال ، فكان العزيز يشترى كل سنة من صوف غنم أوروبا الصالح لذلك ما قيمته ثمانمائة ألف فرنك ، فأراد عمل طريقة يستغنى بها عن شراء الصوف ، فاشترى عددا وافرا من أغنام أوروبا ووزعها فى مديرية البحيرة جهة النجيلة ودمنهور ونحوها ، وجعل لها مديرا لمصالحها ورعاة من العرب ومراحات تبيت فيها.

ولكثرة العرب بمديرية البحيرة وكثرة أغنامهم التى عادتهم رعيها فى تلك الجهات كان المرعى قليلا على الأغنام الأوروباوية وجهاته ضيقة ، فكان رعاتها يسرحونها على حافات الترع والبواطن فتلتقط من الحشائش النابتة بها الكثيرة الرطوبة والمائية فكان يتولد لها الأمراض من ذلك ، ولم يكن لها فى زمن الصيف ما يقيها من حر الشمس ولا فى زمن الشتاء ما يقيها من البرد والمطر ، فتراكمت عليها الأمراض ومات منها كثير فصدرت الأوامر ببناء مراحات بجهة سبرباى ومحلة روح هذه والمنصورة ونحوها.

محلة مرحوم

جاء في القاموس الجغرافي : ” محلة مرحوم هي من القرى القديمة اسمها الأصلي محلة المحروم ، ويستفاد مما ورد في تاج العروس أن منها أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن المحروم وهو من أحفاد ابن المحروم الذي تنسب إليه هذه القرية ، وردت في كتاب المسالك لابن حوقل محلة المرحوم بين طندتا (طنطا) وبين قليب العمال (قليب إبيار) وقال : إنها مدينة بها حاكم وقاض وفيها شحنة من خيل وراجل وبها جامع وحمام وأسواق ، ويقال لها محلة الجوهرية لمجاورتها لسكن قرية الجوهرية ، وفي تاريخ سنة 1275 هـ فصل منها ناحية أخرى باسم حصة محلة مرحوم “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية الغربية ، بمركز أبيار فى غربى طنتدا بنحو ساعة على الشاطئ الغربى لترعة البتنون – المسماة عندهم ببحر الصهريج – وبحرى خط السكة بمسافة نصف ساعة. وبها جامع بناؤه بالطوب الأحمر والحجر الآلة وأعمدته من الرخام وله منارة. وبجوارها قرية تسمى الجوهرية على اسم ولى بها له جامع بمئذنة.

وفى زمن العزيز محمد على باشا كان العمدة على محلة المرحوم الحاج أحمد الهرميل جعل ناظر قسم أبيار ، ثم فى زمن الخديوى إسماعيل باشا ترقى إلى رتبة ميرالاى ، وجعل عضوا بمجلس طنتدا إلى أن توفى سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف ، وكانت زراعته نحو ثمانمائة فدان وله بساتين وسواق معينة ، وأكثر أهل هذه القرية مسلمون “.

وجاء فى كتاب خلاصة الأثر أن منها : الشيخ إبراهيم بن عطاء بن على ابن محمد الشافعى المرحومى إمام الجامع الأزهر ، العالم العامل العارف بالله تعالى الملازم لطاعته ، كان منهمكا على بث العلم سالكا سبيل السلامة والنجاة ، مراقبا لله بما ينفعه فى دنياه وآخرته ، مجتهدا فى العبادة ، متمسكا بالأسباب القوية من التقوى ، قائما منها بما لا يطيقه سواه ، حتى إنه كان إذا مر فى السوق يسد أذنيه حتى لا يسمع كلام من بجانبه ، ويسرع فى مشيته مطرقا من خوف الله وخشيته حذرا من تفويت وقته فى غير عبادة وطاعة.

رحل من بلده إلى الجامع الأزهر ، وأخذ عمن به من أكابر علماء عصره كالشيخ سلطان وغيره ، وأجازه جل شيوخه بالإفتاء والتدريس فتصدر للإقراء واشتهر بالبركة لمن يقرأ عليه ، وانهمك طلاب العلم عليه ففازوا منه بأوفر نصيب. وألف حاشية على شرح العقائد للخطيب. ، واستمر سالكا طريق الإستقامة حتى توفى بمصر فى أوائل صفر سنة ثلاث وسبعين وألف ودفن بتربة المجاورين وكانت ولادته سنة ألف ، والمرحومى نسبة لمحلة المرحوم من المنوفية.

وفى تاريخ الجبرتى أن منها : العالم الفاضل الشيخ مصطفى المرحومى الشافعى ، وبها نشأ وحفظ القرآن وجوّده وحضر إلى مصر وحفظ المتون وتفقه على أشياخ وقته كالملوى ، والحنفى ، والمدابغى ، والبقرى ، ومهر فى المعقول والمنقول ، وقرأ الدرس بالأزهر وجامع أزبك ، وكان له حافظة واستحضار للمناسبات والأشعار واللطائف ، لا يمل حديثه ، وكان يتردد على بعض بيوت الأمراء والأعيان فيكرمونه ويحبونه ويستفيدون من لطائفه ونوادره ، واستمر على ذلك إلى أن مات سنة سبع ومائتين بعد الألف.

فيشا سليم

في القرن الثالث الهجري نزلت عشائر من قبيلة بني سليم في أجوار قرية نسخويه القديمة وأسسوا قرية نسبت لهم وعرفت باسم فيشة بني سليم (وكلمة فيشة متكررة في عدد من بلاد الغربية والمنوفية وتعني المستقر وهي مشتقة من الفعل فشا بمعنى انتشر) ، أما نسخويه فتعرف حاليا باسم كفر الشيخ سليم والتي سميت نسبة إلى الشيخ سليم صاحب المقام الكائن بها.

جاء في القاموس الجغرافي : ” فيشا سليم هي من القرى القديمة اسمها الأصلي فيشة وردت في كتاب المسالك لابن حوقل باسم فيشة بني سليم بين طندتا (طنطا) وبين البندارية قال : وهي ضيعة فيها حمام وسوق وجامع وكورة مضافة إليها بها ضياع .. وردت في المشترك لياقوت فيشة سليم وهي فيشة المنارة بكورة المنوفية وفي معجم البلدان فيشة بليدة بمصر في كورة الغربية وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد فيشة سليم من أعمال المنوفية ، وفي التحفة فيشة سليم وهي فيشة المنارة من أعمال الغربية ـ وتميزت بالمنارة لأنه كان يوجد بها جامع له منارة مرتفعة يراها الناس من بعيد فاشتهرت بها ـ وفي الانتصار وردت محرفة باسم فيسة سليم ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

وفي الخطط التوفيقية : ” فيشة سليم ، ويقال لها : فيشة المنارة ، قرية من مديرية المنوفية بمركز تلا ، فى الشمال الغربى لكفر الشيخ سليم بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى الجنوب الغربى لطنتدا بنحو أربعة آلاف متر ، وبها جامع بمنارة ومعمل دجاج “.

وفي الضوء اللامع جاءت ترجمة أشهر أعلامها حيث يقول السخاوي : ” مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف الشَّمْس أَبُو عبد الله بن الزين بن الْجمال الْجَوْهَرِي نِسْبَة للجوهرية بِالْقربِ من طنتدا بالغربية ثمَّ القاهري الشَّافِعِي الأحمدي وَالِد مُحَمَّد الْآتِي وَيعرف بِابْن بطالة بِكَسْر الْمُوَحدَة ، مِمَّن حفظ الْقُرْآن وَغَيره وتفقه بالبرهان الأبناسي واختص بِهِ وَكَانَ مجاورا مَعَه بِمَكَّة سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة.

وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْفِقْه وأصوله والفرائض والعربية فَفِي الْفِقْه مُخْتَصر الْوَجِيز للأمين أبي الْعِزّ مظفر بن أبي الْخَيْر الواراني التبريزي وَالْحَاوِي وَفِي الْأُصُول منهاج الْبَيْضَاوِيّ وَفِي الْفَرَائِض مُخْتَصر الكلائي وَفِي الْعَرَبيَّة المطرزية وأجازوه وَوَصفه بالشيخ الإِمَام المربي السالك الناسك الْفَاضِل وصاهر الشَّيْخ على المغربل على ابْنَته خَدِيجَة وَجلسَ لللمريدين ، وابتني زَاوِيَة بفيشا المنارة وَكَانَ مشارا إِلَيْهِ بالصلاح وإكرام الوافدين.

مَاتَ فِي لَيْلَة حادي عشر ربيع الأول سنة ثَلَاث وَعشْرين بِالْقَاهِرَةِ وَدفن بزاوية وَلَده بقنطرة الموسكي ، وَقد ذكره شَيخنَا فِي انبائه فَقَالَ : مُحَمَّد الشهير بِابْن بطالة كَانَ أحد الْمَشَايِخ الَّذين يعتقدهم أهل مصر وَله زَاوِيَة بقنطرة الموسكي وَكَانَت كَلمته مسموعة عِنْد أهل الدولة واشتهر جدا فِي ولَايَة عَلَاء الدّين بن الطبلاوي ، وَمَات فِي خَامِس عشري ربيع الأول وَقد جَازَ الثَّمَانِينَ وَكَانَت جنَازَته مَشْهُودَة حملهَا الصاحب بدر الدّين بن نصر الله وَمن تبعه انْتهى. وَمَا سبق فِي تعْيين وَفَاته وَفِي كَون الزاوية لوَلَده هُوَ الْمُعْتَمد.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف الشَّمْس أَبُو الْفضل بن الشَّمْس أبي عبد الله الْجَوْهَرِي بَلَدا الشَّافِعِي الاحمدي نزيل الْقَاهِرَة والماضي أَبوهُ والآتي وَلَده مُحَمَّد وَيعرف كسلفه بِابْن بطالة ، مِمَّن حفظ الْقُرْآن والتنبيه واشتغل ، وَحج مرَارًا وجاور وابتنى الزاوية الشهيرة بقنيطرة الموسكي وَقرر مدرسها الْبُرْهَان الابناسي الصَّغِير وَجعل بهَا فُقَرَاء ثمَّ بَطل ذَلِك وَكَانَ مكرما للوافدين ، مَاتَ فِي سَابِع رَمَضَان سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَقد قَارب الْخمسين وَدفن بالْمقَام الاحمدي رَحمَه الله وإيانا.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف الشَّمْس أَبُو الْخَيْر بن أبي الْفضل بن أبي عبد الله الْجَوْهَرِي الأَصْل الفيشي الأحمدي الشَّافِعِي الْمَاضِي أَبوهُ وجده وَيعرف كهما بِابْن بطالة ، ولد تَقْرِيبًا فِي أَوَائِل سنة سبع عشرَة وَثَمَانمِائَة بفيشا المنارة من الغربية وَحفظ الْقُرْآن والتنبيه وألفية النَّحْو ، وَقدم الْقَاهِرَة فقطن زَاوِيَة أَبِيه بقنطرة الموسكي واشتغل رَفِيقًا للفخر عُثْمَان المقسي وَابْن قَاسم عِنْد الشّرف السُّبْكِيّ وَالْجمال الأمشاطي والونائي والقاياتي والبوتيجي فِي الْفِقْه وأصوله والعربية وَغَيرهَا.

ولازم شَيخنَا وَلكنه لم يدم الِاشْتِغَال بل قَامَ بِأَمْر الزِّرَاعَة وَنَحْوهَا وبذل همته فِي ذَلِك ، وَحج فِي سنة تسع وَسبعين صُحْبَة ركب الأتابك والأقصرائي وابتدأ مَعَهُمَا بالزيارة النَّبَوِيَّة وَرجع بعد انْقِضَاء الْحَج وقطن بطنتدا وَتلك النواحي وتكرر اجتماعي بِهِ فِي مجْلِس شَيخنَا ثمَّ بعد وَهُوَ إِنْسَان متودد ذكي حسن الْمُلْتَقى والمحاسن ، مَاتَ إِمَّا فِي آخر سنة سِتّ وَتِسْعين أَو أول الَّتِي تَلِيهَا رَحمَه الله “.

محلة منوف

في عصر الولاة تأسست قرية محلة منوف على أنقاض قرية بانوف كيت القديمة وذلك لتكون مقرا لإدارة كورة منوف السفلى والتي سميت بهذا الاسم للتفرقة بينها وبين منوف العليا التي بالمنوفية ثم ألغيت هذه الكورة في زمن الفاطميين وتم ضمها إلى كورة الغربية واختفى اسم منوف السفلى في السجلات واستبدل بالقرية الجديدة وهي محلة منوف ، وقد ذكرها ابن الجيعان وحدد زمامها الزراعي في القرن التاسع الهجري وذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول : محلة منوف مساحتها 2900 فدان بها رزق 124 فدان عبرتها 15000 دينار كانت للمقطعين والآن للديوان المفرد.

وذكر القلقشندي هذه الكورة وما طرأ عليها من تغييرات مع الكور المجاورة في القرن الثامن الهجري في كتابه صبح الأعشى حيث يقول : الناحية الثالثة الجزيرة بين فرقتي النيل الشرقية والغربية وفيها خمس كور : الأولى كورة دمسيس ومنوف أمّا دمسيس فبفتح الدال المهملة وسكون الميم وكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وسين مهملة في الآخر وهي الآن بلدة من عمل الغربية وأمّا منوف فمن الأسماء التي نسيت وجهلت ، الثانية كورة طوّة منوف وهي من الأسماء التي جهلت ولا يعلم بالديار المصرية الآن بلدة اسمها طوّة غير بلدين بالوجه القبليّ إحداهما بالأشمونين والثانية بالبهنساوية.

وجاء في الخطط التوفيقية : محلة منوف قرية من مديرية الغربية هى رأس مركز واقعة فى شرقى ترعة القاصد على بعد مائة متر وفى غربى يوديك الحجر بنحو ألف متر وفى شمال منية السودان بنحو ثلاثة آلاف متر ، وأغلب مبانيها بالطوب الأحمر على دورين وبوسطها جامع قديم بمنارة وفيها خمس زوايا للصلاة ووابور مياه لأحمد بيك راغب وخمسة بساتين ذوات فواكه ، وبجانبها البحرى تل قديم مستطيل من الغرب إلى الشرق وينصب بها سوق كل يوم ثلاثاء وزمام أطيانها ألفان وأربعمائة واثنان وتسعون فدانا وكسر تروى من النيل ، وبها ثلاث سواق معينة عذبة الماء لسقى مزروعات الصيف وبها طريق على ترعة جعفرية القاصد ينتهى إلى طنتدا فى نحو ساعة ونصف ويمر بمنية السودان بالبر الغربى للترعة المذكورة.

وجاء في القاموس الجغرافي : محلة منوف هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منوف السفلى ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها القبطي بانوف كيت أي منوف السفلى وهي الآن محلة منوف وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها الرومي أونوفيس والقبطي بانوف كيت أي منوف السفلى وهي محلة منوف ثم قال إنها وردت في كشف الأسقفيات هكذا : أونوفا كاتو = بانوف كيت = منوف السفلى ، ووردت في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه منوف السفلى ضمن كور بطن الريف وفي نزهة المشتاق منوف السفلى وفي جني الأزهار منوف الصغرى ، وكانت تعرف بالسفلى لأنها واقعة في وسط الدلتا في مكان أسفل مما تقع فيه منوف العليا الواقعة بقرب رأس الدلتا.

وفي موضع آخر يتحدث عن نشأة مركز محلة منوف في العصر الحديث فيقول : مركز طنطا أنشىء في سنة 1826 باسم قسم طنطا وجعل مقره مدينة طنطا وكانت دائرة اختصاصه في ذاك الوقت تشمل عدة بلاد من مديرية الغربية ، مركز محلة منوف : ولما صدر قرار المجلس الخصوصي في سنة 1288 هـ / 1871 م بترتيب ضبطية في كل مركز وضبطية عموم بمركز ديوان كل مديرية وكان ديوان المديرية بمدينة طنطا نقل ديوان قسم طنطا إلى بلدة محلة منوف لوجودها في متوسط بلاد القسم مع تسميته مركز محلة منوف ، وفي سنة 1884 نقل ديوان المركز من محلة منوف إلى طنطا لأنها على طريق المواصلات العامة وبها محطة عمومية للسكة الحديدية مع بقائه باسم مركز محلة منوف حتى سنة 1896 حيث صدر قرار في 22 فبراير بتسميته مركز طنطا ولا يزال بها إلى اليوم.