وردان وأوسيم

سميت قرية وردان بمحافظة الجيزة على اسم أبي عبيد الله وردان الرومي مولى عمرو بن العاص الذي انتصر على الروم في تلك المنطقة في مايو عام 641 م. وخرب معسكرهم فعرفت وقتها باسم خربة وردان ثم سميت وادي وردان كما جاء في معجم البلدان ، وكانت المنطقة الممتدة من وردان وحتى أوسيم من أهم مرتبعات القبائل العربية في القرن الأول الهجري وتأسست فيها عدة قرى جديدة أكبرها وردان.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” والمتواتر بين الناس أن محلها هو المحل المعروف بخمسينات وردان ، وهو محل فى سفح الجبل الغربى وسط الرمال به قبور يقال إنها قبور جماعة من الصحابة قتلوا فى وقعة هناك زمن فتح مصر .. وأما وردان الموجودة الآن فهى قرية من مديرية الجيزة بقسم أول على الشط الغربى للنيل فى شمال بنى غالب .. وفيها نخل كثير مشهور بالجودة وصدق الحلاوة يهادى به الأمراء ويباع فى نحو الإسكندرية ..

وفيها بيت من بيوت قدماء الغز منه المرحوم محمد أغا الوردانى المتوفى فى صفر سنة ثلاث وتسعين ومائتين بعد الألف وكان مأمور جفلك طوسون باشا فى أبعاديته التى بها .. وإلى هذه القرية ينسب كما فى الضوء اللامع الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن على الوردانى ثم القاهرى الشافعى ولد سنة تسع وعشرين وثمانمائة تقريبا بوردان من أعمال الجيزة .. وينسب إليها أيضا العلامة المتقن والفاضل المتفنن الشيخ عثمان بن سالم الوردانى أفاد الجبرتى فى تاريخه أنه عصريه وشيخه “.

وجاء عن أوسيم : ” بلدة مشهورة فى الجاهلية والإسلام وفى خطط المقريزى وغيره أنها كانت فى زمن فتح مصر من منازل العرب الذين فتحوا هذه الديار ، وذلك أنهم لما أمروا بالتفرق فى البلاد لربيع خيولهم والارتفاق باللبن ونحوه ووكل ذلك لاختيارهم ، اختار طائفة منهم قرية وسيم وهم آل عمرو بن العاص وآل عبد الله بن سعد إلى آخر ما هو مبسوط فى كتب التواريخ ..

وقد كانت وسيم فى الجاهلية مدينة عظيمة وكانت تسميها اليونان أقنطوس أو أقنطة أو قنطون ولما أمر الإمبراطور قسطنطين بإعدام عبادة الجاهلية منها بعد تنصره أمر حاكمها سوتريكوس بهدم ما كان فيها وفى ضواحيها من هياكل الجاهلية فهدم هيكل أبولون العظيم الذى كان بحري تلك المدينة وكان محتويا على أموال وافرة جدا فاستولى عليها وصرفها فى بناء كنائس نصرانية ثم هدم أيضا معبد جوبتير وجعله كنيسة وهذا هو الذى حققه الجغرافيون “.

وفي أجوار وردان وأوسيم تأسست في العصور التالية كل من بني غالب (منشية أبو غالب) وبني سلامة وبني بكار (منشأة البكاري) وبني مجدول ثم توابعهم الجلاتمة والحسانين والحوتية والزيدية وأبي رواش والخطاطبة وجزيرة القريطيين (القراطين) وجزيرة طناش ونزلة الزمر (طناش) وجزيرة القط (القطا) وبرك الخيام وظهر شماس (كفر حكيم).

وجوارهم كل من المعتمدية والمنصورية ومرج عنتر القبلية (برقاش) ومرج عنتر البحرية (جزي) والحاجر وزاوية نابت ، ثم أسس السلطان محمد بن قلاوون قرى المناشي وأم دينار التي عمرت بسبب إنشاء قناطر وجسر يوصل بينها وبين الدلتا ثم تأسست بينهما بعد ذلك منشأة القناطر على يد محمد علي باشا للإشراف على الجانب الغربي من القناطر الخيرية.

كرداسة

في القرن الرابع الهجري ذكر ابن حوقل فروع قبائل زناتة المغربية ومن ضمنهم قبيلة كرداسة حيث جاءت ضمن سرده وهو يقول : ” وبنو يفوكسن ونسيده وورديغه ورزيفه وكرداسه ورهاوه وبنو ايكلان ” ، وهو من الفروع القديمة الذي انتشر في صحراء مصر الغربية وليبيا وتوطنت فرع منه في أجوار الجيزة في العصر الأيوبي وتأسست القرية التي عرفت باسم كلداسة وكرداسة.

وتكونت أول الأمر من عدة دروب هي درب البلدين ودرب عمار ودرب الشيخ ودرب ولاد علي ، جاء في القاموس الجغرافي : ” هي من القرى القديمة التي اعتبرت ناحية مالية في الروك الناصري سنة 715 هـ واسمها الأصلي كلداسة وردت به في التحفة من أعمال الجيزية وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ” ، وقال عنها ابن الجيعان : ” كلداسة صفقتها نهيا مساحتها 990 فدان للديوان السلطاني “.

وفي الخطط التوفيقية : ” كرداسة : قرية من قسم الجيزة فى أسفل الجبل الغربى منها إلى الجيزة نحو ساعتين طريقها على كفر طهرمس فوق جسر المنشأة ، وأبنيتها بالآجر واللبن وفيها أولاد المكاوي مشهورون ، ولهم أبنية مشيدة بالحجر والآجر والبياض والشبابيك الرومية ولهم بساتين خارج البلد فيها أنواع الفاكهة ، وبالبلد جامع بمنارة ونخيل كثير وأشجار سنط وأثل.

وبها مقام سيدي أبى عمير وسيدي الهاشمي ويعمل لهما حضرة كل ليلة جمعة بالأذكار وتلاوة القرآن الشريف ، وبها أنوال لنسج المقاطع القطن والأحرمة الصوف وغير ذلك ومصابغ وطواحين ، ولها سوق كل يوم اثنين تباع فيه المواشى وخلافها.

وتزرع فيها الملوخية فى الشتاء قبل وقتها كجملة من تلك البلاد مثل : سقارة وشبرمنت ودهشور فتجعل لها خطوط في الرمل ويرمى بها الحب ويستر من البرد والتراب بزربية من الحلفاء أو الحطب والغالب أن يكون بجوار الجبل ليقيه من ذلك ويحفرون حفائر لسقيها عمقها نحو ثلاثة أمتار ويحفظونها من أن تنهار بلبشة فى أسفلها من جريد النخل وقد يستعملون لذلك السواقي.

وكذلك يزرع هناك فى أرض الرمل قبل أوانه البامية والقرع والباذنجان والمقاثئ واللوبيا ، ومن هذه القرية يخرج عدة طرق : طريق إلى سيوه وطريق إلى الفيوم وطريق إلى وادى النطرون وطريق إلى بلاد الغرب وهو موردة للبضائع المغربية وقوافل الرقيق والحجاج.

ومن هذه البلدة المرحوم أحمد أفندى الأزهري وكيل قلم الهندسة سابقا ، كان أولا بالأزهر ثم دخل مدرسة المهندسخانة بالقلعة وتعلم اللغة التليانية والتركية وأخذ رتبة قائم مقام واستمر فى خدمة الميرى إلى سنة ١٢٦٥ ثم رتب له معاش ثم توفى إلى رحمة الله تعالى سنة ١٢٧٤ وله أولاد ذكور وإناث “.

ناهيا

جاء في القاموس الجغرافي : ” ناهيا هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان نهيا بلدة من نواحي الجيزة بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد نهيا من نواحي الحبس الغربي من أعمال الجيزية ، وفي التحفة من الأعمال المذكورة ، وضبطها صاحب تاج العروس بكسر أولها ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، وفي جداول وزارة الداخلية ناهية وفي الخطط التوفيقية نهية “.

وفي الخطط التوفيقية : نهية قرية من مديرية الجيزة بقسم أول على الشاطئ الشرقى للبيتى ، بينها وبين الجبل الغربى نحو ساعة فى غربى قرية سفط ، وهى وسط الحوض لايتوصل إليها زمن فيض النيل إلا بالمراكب ، وأبنيتها من الطوب المضروب آجر أو لبنا، وبها عدة طواحين ، ومصابغ ، وأنوال لنسج الصوف ، ومقاطع الكتان ، والكمبريت ، وبها مساجد عامرة منها : مسجد جدده عائلة الزمر بجوار منازلهم ، وقاموا بشعائره بداخله ضريح ولىّ يقال له سيدى عمر.

وبها مقامات أخر كمقام سيدى عبد المجيد الصيرفى ، ومقام سيدى أبى فراج ، وسيدى عطاء الله ، وسيدى تاج الدين ، وسيدى شرف الدين ، ومقام الأربعين بالجامع الغربى ، ولهم حضرات وليال فى كل أسبوع ، تشتمل على الأذكار ، وتلاوة القرآن ، وبها نخيل كثير وأشجار ، وفى جهتها القبلية حيضان لتعطين الكتان ، ويزرع بأرضها هذا الصنف كثيرا ، وقليل من قصب السكر والقطن والنيلة ، وأرضها خصبة صالحة لزرع كافة مزروعات القطر.

وأولاد الزمر عائلة مشهورة بهذه البلدة من عدة أجيال ، ولهم بها أبنية مشيدة ، وقصور كقصور مصر بشبابيك الزجاج والحديد والخرط ، وحدائق ذات بهجة ، ودائرة متسعة ، ومنهم حسن أغا كان ناظر قسم زمن العزيز محمد على ، وعامر بيك ابن أخيه ، كان مدير الجيزة فى زمن الخديو إسماعيل ، وجعل عباس الزمر ناظر قسم ، وحسين الزمر دخل الجهادية فى مدة المرحوم سعيد باشا ، وترقى إلى رتبة صاغقول أغاسى ، ومحمد أفندى الزمر دخل الجهادية البيادة نفرا زمن المرحوم سعيد باشا ، وترقى فى زمنه إلى رتبة صاغقول أغاسى ، وفى زمن الخديوى إسماعيل باشا أنعم عليه برتبة البيكباشى ، وله إلمام بالقراءة والكتابة ، ومعرفة بالقوانين العسكرية.

وكان الشيخ محمد المهدى الحفنى جد الشيخ محمد المهدى الحنفى الذى كان ولى مشيخة الجامع الأزهر يتردّد إلى هذه البلدة كثيرا ، وله بها عقارات وأطيان باقية تحت أيدى ذريته إلى الآن ، وكذا بعدة قرى هناك بل ازدادت دائرتهم ببلاد الجيزة ، ولهم نظار فى الزراعة ووكلاء وكتبة ، ولهم قصر بقرب الوراق يترددون إليه.

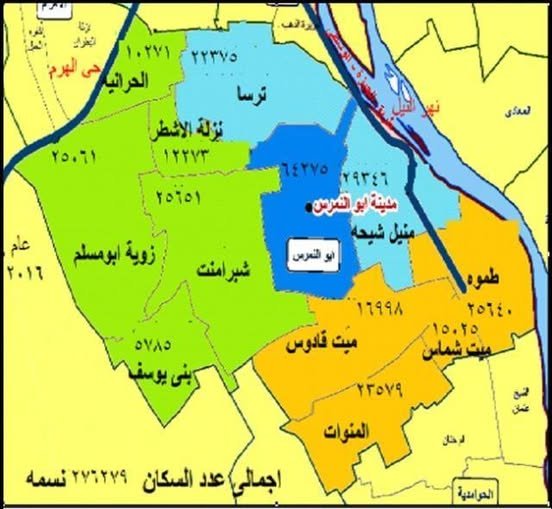

ترسا

في القرن الثاني الهجري تأسست قرية ترسة جنوب الجيزة بجوار أطلال تبرسيس القديمة وذلك على يد عامل الخراج في مصر القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب السلولي القيسي وأنزل فيها عشائر من العرب القيسية نقلهم من الحوف الشرقي ، قال المقريزي : ” ذكر قرية ترسا .. قال القضاعيّ : وذكر أنّ القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب عامل هشام بن عبد الملك على خراج مصر بنى في الجيزة قرية تعرف بترسا ..

والقاسم هذا خرج إلى مصر وولي خلافة عن أبيه عبيد الله بن الحبحاب السلوليّ على الخراج في خلافة هشام بن عبد الملك ثم أمّره هشام على خراج مصر حين خرج أبوه إلى إمارة إفريقية في سنة ست عشرة ومائة ، فلم يزل إلى سنة أربع وعشرين ومائة فنزع عن مصر، وجمع لحفص بن الوليد عربها وعجمها فصار يلي الخراج والصلاة معا ، وبترسا هذه كانت وقعة مروان بن محمد الجعديّ “.

وجاء في الخطط التوفيقية ” ترسا : قرية بالجيزة بناها القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب عامل هشام بن عبد الملك على خراج مصر .. وهى الآن قرية من قسم ثانى بالبر الغربى للنيل على ترعة السواحل فى الشمال الغربى من ناحية أبي النمرس بنحو ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين مترا وفى جنوب ناحية جزيرة الذهب بنحو ألفي متر ..

وأغلب أبنيتها باللبن وبها جامع شهير له منارة بناؤه بالحجر الآلة والطوب الأحمر والمونة ، ويزرع بأرضها زيادة على المعتاد أكثر الخضر وتجلب إلى المحروسة وبها نخيل كثير من البلح السّيوى والأمهات والأحمر وكثير من أهلها خدمة بالأجرة فى الأبنية ونحوها فى مصر وبولاق والبعض يجلب إلى مصر الخضر والبرسيم.

وإليها ينسب الشيخ محمد أبو البقاء الترسي قال فى الضوء اللامع : هو محمد ابن على ابن خلف أبو البقاء الترسى الأصل القاهرى الشافعى وترسة من الجيزة ويعرف بكنيته ، ولد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة واشتغل بالعلم وحج ولما قدم حبيب الله اليزدى أكثر من ملازمته مغتبطا به فى الفلسفة وغيرها.

وفى سنة إحدى ومائتين وألف كانت تلك القرية كما فى الجبرتى جارية فى التزام الأمير أحمد كتخدا المعروف بالمجنون ، وبنى بها قصرا وأنشأ بجانبه بستانا يجلب من ثماره إلى مصر للبيع والهدايا والناس يرغبون فيها لجودتها وحسنها عن غيرها ، وكذلك أنشأ بستانا بجزيرة المقياس فى غاية الحسن وبنى بجانبه قصرا يذهب إليه بعض الأحيان ، ولما حضر حسن باشا القبطان إلى مصر ورأى هذا البستان أعجبه فأخذه لنفسه وأضافه إلى أوقافه “.

منيل شيحة

يتكون اسم بلدة منيل شيحة بمحافظة الجيزة من كلمتين الأولى هي منيل وكانت تستعمل للدلالة على المنطقة المعمورة على ساحل النيل المعدة للتنزه (مثل منيل الروضة ومنيل المماليك ومنيل ابن عسكر ومنيل نابت وغيرها) ، والثانية كلمة شيحة بسبب وجود مسجد قديم بالبلدة يدعى مسجد السيدة شيحة وينسب إلى واحدة من أبطال السيرة الهلالية وهي الأميرة شيحة بنت رزق الهلالية زوجة السلطان حسن بن سرحان الهلالي زعيم قبائل بني هلال وأخوها هو البطل المعروف أبو زيد الهلالي سلامة.

ويحتوي المسجد على ضريح منسوب لها وحجة وقف خاصة باسم شيحة الهلالية يثبت تملكها للأرض المقام عليها المسجد والضريح ويروى أنها لم تكن متصوفة وإنما كانت فارسة مقاتلة ولها من العلم والتجربة ما رفعها لهذه المكانة ، وليس هناك ما يثبت هذا أو ينفيه ولا يمكن تحديد ما إذا كانت شخصية حقيقية أم خيالية أو تشابه أسماء ، لكن الثابت أن المنطقة كانت من محطات قبائل بني هلال في مصر خلال انتقالهم من الجزيرة العربية إلى تونس ثم عودة بعض فروعهم واستقرارهم في مصر.

وقد روت السيرة الهلالية أن السلطان حسن الهلالي قد قضى في مصر فترة من الزمن وأنه بنى فيها مسجدا باسمه وأن أخته الجازية الهلالية قد تزوجت من أحد سادات العرب القرشيين في مصر وهو الشريف محمد بن شكر ، أما قرية منيل شيحة فهي قديمة واسمها الأصلي دموه وتغير في التربيع العثماني إلى اسمها الحالي عام 933 هـ وتقع بين كل من طموه وبونمرنوس (أبو النمرس) حيث كان العمران على ساحل النيل في العصر الروماني ثم بدأ التوسع غربا باتجاه الجبل والصحراء في العصور الإسلامية.

في الجنوب تأسست منية قادودس ومنية شماس ومنية أندونة (المناوات) وفي الشمال تأسست ترسة على أنقاض تبرسيس القديمة بواسطة الوالي الأموي القاسم بن الحبحاب القيسي ونزلت فيها قبائل العرب القيسية وتفرع منها بعد ذلك الحرانية ونزلة البطران ونزلة السمان ونزلة الأشطر وكفر الجبل ، وفي الغرب تأسست شبرا منت وريفة جميل (زاوية أبو مسلم) ثم في طرف الصحراء قرية بني يوسف وهم من الخزاعلة زعماء قبيلة سنبس الطائية وكانت إقطاعا لهم وبجوار منيل شيحة ضاحية تعرف باسم عرب المنيل.

.

بولاق الدكرور

في القرن العاشر الميلادي قرر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إنشاء مرسى على الشاطىء الغربي لنهر النيل في موضع متميز بين قريتي الدقي وبشتيل وأطلق عليها اسم منية بولاق وتعني (الميناء) وذلك لتكون مقابلة للقاهرة كما كانت الجيزة مقابلة للفسطاط ، وكان النيل في وقتها يجري في تلك المنطقة وتطل عليه هذه القرى جميعا ، وفي غضون سنوات قليلة عمرت المنطقة وصارت محطة للقادمين إلى القاهرة من الصعيد والمغرب وأفريقيا ..

وفي عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي نزل بالبلدة الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكروري وصار ضريحه مقصدا للعامة خاصة وقد كانت البلدة مستقرا لأعداد هائلة من الأفارقة من التكرور (وهم السكان المسلمين في غرب أفريقيا من شعوب الفولاني والهوسا) ، وبمرور الوقت تغير اسم البلدة إلى بولاق الدكروري نسبة للشيخ وعمرت بالعديد من السواقي وذكرها الأسعد بن مماتي في قوانين الدواوين ضمن الأعمال الجيزية ..

وفي القرن الرابع عشر الميلادي قرر السلطان محمد بن قلاوون إنشاء مرسى على الشاطىء الشرقي للنيل بعد انحراف النهر باتجاه الغرب وظهور عدد من الجزر التي اتصلت باليابسة وأطلق عليها نفس الاسم (بولاق) حيث أنشأ فيها القصور والمتنزهات والبساتين ، وبمرور الوقت ازدهرت المنطقة وعمرت بالسكان ، وفي عهد السلطان برسباي صارت بولاق الميناء التجاري الأساسي للقاهرة ونشأت فيها عدد من الوكالات التجارية ..

وفي القرن الخامس عشر نزل بها الشيخ العارف بالله الحسين بن ابي علي المكي حفيد الحسن الأنور والذي عرف عند العامة بلقب (السلطان أبو العلا) حيث صارت زاويته مقصدا للعامة ثم قرر أحد التجار وهو الخواجه نور الدين علي بن محمد القنيش البرلسي بناء مسجد وضريح للشيخ صار بعد ذلك مقصدا للعامة وجدد بناؤه على يد السادة الوفائية ، وبسبب ذلك أطلق على المنطقة اسم بولاق أبو العلا تمييزا لها عن بولاق الدكروري الغربية ..

ومع التطور العمراني وتغيير مجرى النيل فقدت الأهمية البحرية والتجارية تدريجيا لكنها عمرت سكانيا وازدحمت بالمباني ثم انتقلت القريتان إلى مصاف المدن واندمجت كلتاهما بالحواضر الكبرى حيث تحولت بولاق الدكروري إلى جزء من محافظة الجيزة وتحولت بولاق أبو العلا إلى جزء من محافظة القاهرة ، ولا تزال المساجد القديمة موجودة حتى الآن سواء مسجد الدكروري أو السلطان أبو العلا تحكي هذا التاريخ ..

بولاق الدكرور في كتابات المؤرخين

وردت بولاق الدكرور في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد بولاق من أعمال الجيزة وفي التحفة بولاق التكروري من الأعمال الجيزية وقال صاحب تاج العروس إن اسمها الأصلي بلاق كغراب والعامة تقول بولاق كطوبار.

جاء في الخطط التوفيقية : بولاق التكرور قرية قريبة من الجيزة كانت تعرف بمنية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور بسبب أنه كان نزل بها الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكرورى ، وكان يعتقد فيه الخير وجربت بركة دعائه وحكيت عنه كرامات كثيرة منها : أن امرأة خرجت من مدينة مصر تريد البحر فأخذ السودان ابنها وساروا به فى مركب وفتحوا القلع فجرت السفينة وتعلقت المرأة بالشيخ تستغيث به ، فخرج من مكانه حتى وقف على شاطئ النيل ، ودعا الله سبحانه وتعالى فسكن الريح ووقفت السفينة عن السير فنادى من فى المركب يطلب منهم الصبى فدفعوه إليه وناوله لأمّه.

وكان بمصر رجل دباغ أتاه عفص فأخذه منه أصحاب السلطان ، فأتى إلى الشيخ وشكا إليه ضرورته فدعا ربه فردّ الله عليه عفصه بسؤال أصحاب السلطان له فى ذلك ، وكان يقال له : لم لا تسكن المدينة فيقول إنى أشم رائحة كريهة إذا دخلتها ، ويقال إنه كان فى خلافة العزيز بن المعز وأن الشريف محمد بن أسعد الجوانى جمع له جزأ فى مناقبه ، ولما مات بنى عليه قبة وعمل بجانبه جامع جدّده ووسعه الأمير محسن الشهابى مقدم المماليك وولى تقدمة المماليك عوضا عن الطواشى عنبر السحرتى أول صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

ثم إن النيل مال على ناحية بولاق هذه فيما بعد سنة تسعين وسبعمائة وأخذ منها قطعة عظيمة كانت كلها مساكن ، فخاف أهل البلد أن يأخذ ضريح الشيخ والجامع لقربهما منه فنقلوا الضريح والجامع إلى داخل البلد وهو باق إلى يومنا هذا ويسمى جامع التكرورى انتهى مقريزى فى ذكر جوامع مصر.

وإلى الآن على باب قبته مكتوب على لوح من رخام ما مضمونه أمر بتجديد هذا المسجد لإقامة الصلاة فيه الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد سنة إحدى وتسعمائة وتلك القبة اليوم فى حديقة الحريم بسراى بولاق التكرور للأمير ابن الأمير المرحوم طوسون باشا انتهى.

وجاء في القاموس الجغرافي : وكانت مساكن بولاق الدكرور هذه واقعة على شاطىء النيل الغربي في المنطقة الواقعة الآن بين سراي وزارة الزراعة وسراي متحف فؤاد الزراعي في شمال سكن قرية الدقي وقت أن كان النيل يجري تحت سكن القريتين المذكورتين كما ه مبين على خريطة القاهرة الملحقة بكتاب وصف مصر وضع البعثة الفرنسية.

وفي سنة 1863 أصدر الخديوي إسماعيل أمرا بتحويل مجرى النيل من الغرب إلى الشرق لإمكان توفر وجود الماء اللازم لشرب سكان القاهرة تحت شاطىء بولاق القاهرة طول أيام السنة وذلك قبل وجود شركة مياه القاهرة التي أنشئت ففي سنة 1865 ، ولما نفذت عملية تحويل مجرى النيل إلى شاطئه الغربي الحالي حيث يمتد شارع فاروق الأول بالجيزة ، أصبحت مساكن قرية بولاق الدكرور بعيدة عن شاطىء النيل.

وفي سنة 1868 أمر الخديوي بهدم مساكن هذه القرية مع التعويض على سكانها فانتقلوا إلى مكانها الحالي بجوار محطة بولاق الدكرور من الجهة الغربية.

ومن هذا يتضح أن قرية بولاق هذه ليست في مكانها الأصلي القديم وأن الجامع الذي جدده الملك الناصر محمد بن قلاوون بالقرية القديمة في سنة 715 هـ قد اندثر ونقل اللوح الرخام الذي كان مركبا على بابه إلى باب ضريح الشيخ يوسف التكروري الموجود الآن مع أضرحة أخرى بين سراي وزارة الزراعة وسراي متحف فؤاد الزراعي.

إمبابة

في القرن الثالث الهجري كانت منطقة إمبابة الحالية لا زالت جزيرة وسط النيل وأقام فيها أحمد بن طولون محمية للحيوانات البرية التي كان مغرما بها وكانت تعرف باسم نبابة بسبب ارتفاعها عن أجوارها وكثرة عيدان الغاب والقصب فيها ..

ذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق وقال : ” من شاء الانحدار من مصر إلى الإسكندرية خرج من مصر منحدرا إلى جزيرة أنقاش ونبابة وهما مدينتان بين شطي النيل كانتا برسم تربية الوحوش فيهما في مدة أيام الأمير صاحب مصر ” ، ويقصد به وقتها محمد بن طغج الإخشيدي.

وفي عهد الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي أسست فيها قرية منية تاج الدولة على يد الوزير تاج الدولة بهرام الأرمني وبدأ فيها العمران ثم تأسست في العصر الأيوبي قرية منية بو علي (كفر الشوام) ثم في العصر المملوكي قرية منية كرداك (كفر كردك) وذكرت ضمن الروك الناصري ، وفي العصر العثماني تأسست قرية كفر الشيخ إسماعيل حول ضريح سيدي إسماعيل الإنبابي وبدأت الاتصال باليابسة وعرفت على ألسنة العامة باسم جزيرة منبوبة.

ومن أشهر أبنائها الشيخ إسماعيل بن يوسف بن محمد الإنبابي صاحب المسجد المعروف وهو من أقطاب الطريقة الصوفية الأحمدية والمتوفي عام 790 هـ ، والأديب والشاعر محمد بن حجازى بن أحمد بن محمد الرّقباوى الإنبابي الذي جاور في الحرمين وتوفي باليمن عام 1078 هـ ، والإمام الأكبر شمس الدين محمد بن محمد بن حسين الإنبابى الشافعى شيخ الجامع الأزهر في القرن التاسع عشر والمتوفي عام 1313 هـ / 1896 م.

جاء في الخطط التوفيقية : ” إنبابة : بكسر الهمزة وسكون النون وموحدتين بينهما ألف وفى آخره هاء التأنيث ، وربما قيل لها أنبوبة على وزن أفعولة وكأنه لما يزرع فيها من القصب فإن الأنبوبة ما بين كل عقدتين من القصب قاله فى خلاصة الأثر ..

وهى قرية فى شمال الجيزة على الشاطئ الغربى للنيل تجاه رملة بولاق مصر مركبة من أربعة كفور : كفر كردك وكفر الشوام وكفر تاج الدول وكفر سيدى إسماعيل الإنبابى ، وأبنيتها أعلى من أبنية الأرياف وبها سوق يشتمل على دكاكين وبها وكالة وقهاوى ومصابغ وأرحية تديرها الحيوانات وطاحونة بخارية بجهتها الغربية للخواجة كونش وأكثر أهلها أرباب حرف لا سيما فى المطابع فإن أكثر من بمطابع مصر منها ..

ومنها نوتية فى المراكب وصيادون للسمك وعاملون فى البساتين وصباغون وحدادون وجزارون ونجارون وخضرية وإسكافية وتجار غلال وغير ذلك وبها أنوال لنسج البشاكير والفوط والمقاطع الشامية ، وبها جامع لسيدى إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل الإنبابي له مئذنة وبه مقامه مشهور يزار ويعمل له مولد كل سنة ليلة النقطة يجتمع فيه خلق كثيرون ، وفيها قصور لبعض الأمراء وبساتين تشتمل على أنواع الأشجار “.

وراق العرب

تستمد وراق العرب اسمها من كلمتين الأولى وراق وقصد بها التوريق وهو الفصل حيث كانت مكونة من عدة جزر في مساحة كبيرة تفصل بين البر الشرقي والبر الغربي ، وأما كلمة العرب فكانت نسبة إلى وجود تجمعات متفرقة لقبائل عرب البادية بها في أواخر العصر الفاطمي ، وقد جاء ذكرها في كتاب قوانين الدواوين من أعمال الجيزية.

جاء في القاموس الجغرافي : ” وردت في دليل سنة 1224 هـ باسم الوراق الجيشي بولاية الجيزة ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قسمت إلى ناحيتين إحداهما هذه وهي الأصلية وعرفت بوراق العرب لكثرة من بها منهم والثانية وراق الحضر وهي المستجدة ” ، ومن توابعها جزيرة محمد وجزيرة الأسل التي تعرف باسم جزيرة الوراق.

جاء في الخطط التوفيقية : ” الوراق : بواو مفتوحة فراء مهملة مشددة فألف فقاف قريتان متجاورتان من قرى مديرية الجيزة بقسم إنبابة أحداهما وراق الحضر بحاء مهملة مفتوحة وضاد معجمة ساكنة على الشاطئ الغربى للنيل فى شمال إنبابه بنحو ألفين وثمانمائة متر مقابلة شبرا الخيمة ..

وأغلب أبنيتها باللبن وبها مسجد عامر وضريح ولىّ يقال له الصيفي ، وبها أشجار وليس لها سوق ، ويدفن أهلها موتاهم بقرافة مصر ككثير من بلاد الجيزة ، ويزرع بأرضها القرطم والذرة الصيفية والنيلية الشامية والبطيخ والشمام ، وفى سنة ثمانين ومائتين وألف أكل البحر جملة من أطيانها.

وخلفها فى البر الشرقى والأخرى وراق العرب فى غربى وراق الحضر بنحو ستمائة متر ، وهى ثلاثة كفور بها ثلاثة مساجد أحدها بمئذنة وفيها أشجار ، وأهلها مسلمون وتكسبهم من الزرع ومن بيع السلع بالمحروسة من نحو الجبن واللبن والوقود ، ومنهم الفعلة فى أبنية مصر وعمائر الجزيرة ، وقد نتج منها جماعة فى الخدامات الميرية مثل السيد أحمد أفندى مهندس قسم أول بالجيزة “.

وكانت أراضي الوراق في العصر العثماني موقوفة على الحرمين الشريفين طبقا لما جاء في حجة وقف السلطان مراد خان الوقفية المؤرخة فى أواسط رمضان سنة 1036 هـ وجاء فيها : ” يقول سعادة بيرام باشا محافظ الممالك المصرية والأقطار الحجازية وهو الوكيل الشرعى عن السلطان مراد خان الواقف الوكالة المفوّضة : قد وقفت القرية المسماة بالوراق الكائنة بفضاء الجيزة بمصر المحمية المشتملة على ست عشرة قطعة جزيرة .. وقفا شرعيا بما تشتمل عليه من مرافق ومنافع ولواحق وتوابع ولإتمام المصلحة والتسجيل قد عين عثمان بيك متوليا عليها “

ضواحي الجيزة

الحرانية : هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الجيزية.

ويقال : إن هذه القرية كانت تسمى حارون أنشأها الكنعانيون الذين استوطنوا مصر بقرب تمثال أبي الهول ، وكان تمثال أبو الهول واقفا في أرض الحرانية هذه ، وفي سنة 1903 قسم زمام الحرانية بينها وبين نزلة البطران فأصبح أبو الهول واقعا في القسم التابع لنزلة البطران.

الدقي : هي من القرى القديمة وردت في التحفة باسم حوض الدقي من صفقة الزنار من الأعمال الجيزية ، وفي تاج العروس : الدقي بضم الدال قرية صغيرة على شاطىء النيل الغربي تجاه الفسطاط.

كان النيل يجري تحت سكن هذه القرية كما هو مبين على خريطة القاهرة الملحقة بكتاب وصف مصر ، ورسمتها البعثة الفرنسية طبع عام 1809 ، والآن قد تحول النيل عن هذه القرية بسبب الإصلاح الذي عمل في مجراه لتحويله من الغرب إلى الشرق في سنة 1863 ، وبذلك أصبح النيل في مجراه الحالي الذي يبعد عن سكن الدقي بمسافة كيلومتر واحد.

وكانت الدقي وحدة مالية ألغيت في في تاريخ سنة 1228 هـ وأضيف زمامها إلى أراضي مدينة الجيزة ، وهي اليوم ناحية إدارية واقعة في زمام الجيزة وتابعة لها من الوجهتين العقارية والمالية.

جزيرة الذهب : هي من النواحي القديمة وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ، وفي قوانين الدواوين من أعمال الجيزية ، ووردت في التحفة باسم جزيرة الطائر والطمية من الأعمال المذكورة ، وقد ورد في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ وكذلك في دليل سنة 1224 هـ : أن جزيرة الطائر هي جزيرة الذهب وأن جزيرة الطمية هي جزيرة الصابوني.

هذا مع العلم بأن جزيرة الذهب تتكون أراضيها من قسمين : قسم أرضه مرتفعة وثابتة وهو الساحل الغربي المتصل بأرض العلو وفيه مساكن قرية جزيرة الذهب ذاتها ، والقسم الثاني أرضه جزائر واقعة في وسط النيل وهذه هي التي يطلق عليها اسم جزيرة الطائر كما يقال لها جزيرة الذهب ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ وردت هذه الناحية باسمها الحالي.

ساقية مكي : هي من النواحي القديمة اسمها الأصلي ساقية مكة ، وردت في التحفة من الأعمال الجيزية وسكيت بهذا الاسم لأن أرضها كانت وقفا على أشراف مكة المكرمة ، وكان في بدء تكوين هذه الناحية عليها ساقية فعرفت بساقية مكة وحرفت إلى مكي في العهد العثماني ، وقد وردت باسمها الحالي في وصف مصر وفي تاريخ شنة 1228 هـ.

كفر طهرمس : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي طهرمس وردت في معجم البلدان قرية بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الجيزية ، وفي التحفة من صفقة الزنار من الأعمال المذكورة ، وقد اعتادت الحكومة في الزمن الماضي تسمية القرية الصغيرة كفرا بناء على تسمية الأهالي لها فعرفت طهرمس بكفر طهرمس من العهد العثماني.

ويشترك مع هذه القرية في السكن والإدارة والزمام نزلتا خليفة وبهجت ، الأولى تكونت في تاريخ سنة 1268 هـ باسم نزلة خلف ، الثانية تكونت في تاريخ سنة 1279 هـ باسم نزلة محمد أفندي بهجت الجوربجي ، وذلك بفصلهما من زمام كفر طهرمس ، وفي فك زمام مديرية الجيزة سنة 1900 ألغيت وحدتاهما وأضيفتا ثانيا إلى كفر طهرمس ونزلتي خليفة وبهجت.

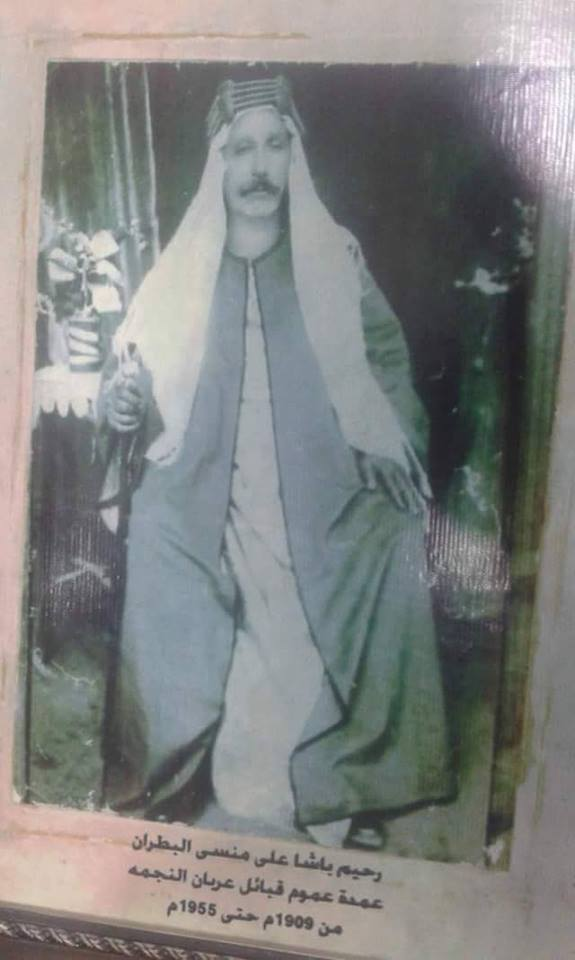

نزلة البطران

قرية حديثة تأسست في منتصف القرن التاسع عشر ويتكون اسمها من كلمتين الأولى نزلة وتستعمل للدلالة على مواضع سكن القبائل العربية في الصعيد والثانية البطران نسبة إلى مؤسسيها وهم عشيرة البطران وهي إحدى فروع قبيلة النجمة العربية المعروفة ، والجد الأكبر لعائلة البطران وقبيلة النجمة هو حسن بن العفيني بن علي بن صالح بن خضر بن زمام بن نجم ويرجع في نسبه إلى جده الأعلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري.

وهي حاليا واحدة من شياخات محافظة الجيزة ، وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” نزلة البطران تكونت في تاريخ سنة 1271 هـ وذلك بفصلها من زمام الحرانية ، ثم ألغيت وحدتها المالية وأضيف زمامها إلى الحرانية في فك زمام مديرية الجيزة سنة 1900 مع بقائها ناحية ادارية ، وفي سنة 1930 صدر قرار بإعادة فصلها بزمام خاص من أراضي ناحية الحرانية وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية “.

وجاء في موسوعة القبائل العربية لمحد الطيب : النِّجِمَة بدأ تكوين هذه القبيلة في القطر العربي الليبي وعُدَّت النِّجَمة من قبائل المرابطين وقد نزحوا إلى الديار المصرية قبل أربعة قرون ولم يبق لها بقية في الديار الليبية ، قال محمد رمزي : إن النجمة مقرها الجيزة وكان منوطا برجالها حراسة الأهرامات والدروب الموصلة للغرب.

وقال اللواء صلاح التايب عن النجمة : قبيلة من المرابطين ويتصل نسبهم بالأمير نجم الدين أحد قادة جيوش العرب كما يذكر الرواة والباحثون ، وكانوا في ليبيا ونزحوا إلى صحراء مصر منذ ما يزيد على ثلاثة قرون ، ولهم فروع في الجيزة وأكثرهم في نزلة بطران والكوم الأخضر وكفر الجبل وكفر نصار بالهرم ، ومنهم قسم كبير بزاوية مسلم ونزلة الأشطر وأوسيم والزيدية وكفر حكيم والمنصورية وبرقاش وسبك الأحد ، كما منهم في قليوب جماعة.

وكانت معيشتهم في البادية إلى أن بدأ السياح يتوافدون بكثرة إلى منطقة الأهرام في خلال القرن العشرين بالذات فظهر منهم طائفة التراجمة والأدلاء للآثار، وعندهم الخيول والإبل يعتنون بتربيتها وخاصة لتأجيرها للسياح من أنحاء العالم ، وقد توارثوا هذه المهنة من جيل إلى جيل ، ويوجد نجع النجمة في نجع حمادي فيه فرقة منهم (محافظة قنا) وتوجد عزبة النجمة في الأقصر بقنا أيضًا.

وذكر أحمد لطفي السيد ونعوم شقير في هذا القرن النْجِّمة وأنهم في الجيزة والمنوفية والبحيرة والقليوبية والدقهلية ، وذكر أميديه جوبير الفرنسي في وصف مصر أن النْجِّمة في البهنسا وضواحي الجيزة والمناطق القاحلة بجوار الأهرام وعدد فرسانهم ٢٠٠ فارس.

وقال عبد السلام الحبوني : أملى عليّ الشيخ منسي البطران قائلًا عن النجمة : قبيلة النِّجمة ويتصل نسبها بالأمير نجم الدين أحد قواد جيوش العرب في الفتوحات الأولى وهو يتصل نسبه بالصحابي الجليل سيدنا سعد الأنصاري رضي الله عنه ، ويقيم أفراد هذه القبيلة الكثيرة العدد بنزلة البطران وكفر الجبل ونزلة السمان والكوم الأخضر وكفر نصار وكلها بنواحي الأهرام بالجيزة ، ومنهم عدد كبير بزاوية مسلم ونزلة الأشطر والزيدية وأوسيم والمنصورية وكفر حكيم وبرقاش وفيهم كثير أيضًا ببلدة سبك الأحد بالمنوفية ، وفي مركز قليوب.

وقد أبرز عمدتها شيخ العرب رحيم البطران – رحمه الله – جملة فرامانات صادرة لهم قديمًا برئاسة هذه القبيلة العربية من محمد علي باشا ومن عباس الأول وكلها تدل على أصل هذه القبيلة العريق ، وهذا النسب الذي أورده العمدة المذكور من بحر أنساب السادة المسلَّمية المقيمين ببلدة حواي بمحافظة الغربية.

وفي موضع آخر ذكر الحبوني في ص ٣١٥ عن النجمة فقال : منذ ثلاثمائة عام هاجر إلى مصر من ليبيا بضع مئات من الأعراب واستوطنوا سفح الهرم من وقتها إلى اليوم ، هؤلاء هم عرب قبيلة النجمة أو عرب الأهرامات كما يسمونهم وعددهم الآن حوالي أربعة آلاف نسمة ومعيشتهم الأولى كانت معيشة البداوة إلى أن بدأ السياح يتوافدون إلى مصر من جميع أصقاع العالم لزيارة آثارها ، وكان ذلك من مائة عام.

وقد ثبت تفوق أبناء التراجمة بسبب خبرتهم بالصحراء وأسرارها ، وهم مشهورون بالأمانة شهرة عالمية ، ونجد جميع السائحين يأمنونهم على أموالهم طوال مدة إقامتهم في مصر ، وقد صحب بعض السائحين أفرادا من هؤلاء التراجمة عند انتهاء زيارتهم للآثار المصرية وجعلوا منهم أمناء لهم في سفرهم حول العالم.

ولما اتسع نطاق بلدة نزلة السمان وامتدت رقعتها رأى ولاة الأمور في سنة ١٩١٠ م فصلها إداريا عن الكوم الأخضر وجعلها مستقلة بذاتها وتعيين أحد أبنائها العرب عمدة لها ، ومن مشاهير هذه القبيلة الشيخ أبو طالب الجابري وهو رجل مهيب الطلعة ، ناهز المائة من عمره ، وهو نائب عمدة نزلة السمان ، وكان رفيقا لأحمد حسنين في رحلته عبر الصحراء ، وتنقسم القبيلة إلى عدة أفخاذ أهمها في مصر : أبو خطاب والشاعر والبطران وأبو حسين.