أعلام أسوان

جاء في كتاب الخطط التوفيقية عدد كبير من أعلام أسوان وذلك نقلا عن كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للإدفوي حيث يقول علي باشا مبارك :

وقد أورد فى الطالع السعيد من قدماء علمائها المشهورين بالمآثر جما غفيرا يقتضى زيادة شهرتها وعلو منزلتها ، فمنهم الفاضل الأديب الكاتب الشاعر إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الملقب بفخر الدولة وهو أول من كتب الإنشاء للملك صلاح الدين يوسف بن أيوب ومن بعده لأخيه العادل توفى بحلب سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

ومنهم بحر بن مسلم اشتهر بين الفقراء المسافرين وأهل البلاد أنه صحابى قال : ولم أر من ذكره فى الصحابة ، وهو منتهى زيارة الزائرين بالوجه القبلى يأتون إلى زيارته من كل مكان وقبره بقرب «تافا» من آخر عمل أسوان ولم يذكر تاريخ وفاته.

ومنهم الحسن بن أبى الحسن على بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير المهذب الأسوانى ذكره العماد الأصبهانى وأثنى عليه وقال : إنه لم يكن بمصر فى زمنه أشعر منه ، وأنه أعلم من ابن أخيه الرشيد وقال ابن عين الدولة : رأيت له تفسيرا فى خمسين مجلدا وقفت منها على نيف وثلاثين جزءا ، توفى سنة إحدى وستين وخمسمائة.

وذكر صاحب حسن المحاضرة فيمن كان بمصر من فقهاء الشافعية أن منها جماعة من العلماء الأعيان ، منهم قحزم بن عبد الله الأسوانى يكنى بأبى حنيفة كان أصله قبطيا ، وكان من جملة أصحاب الشافعى الآخذين عنه كان مقيما بأسوان يفتى بها على مذهبه مدة سنين مات بها سنة إحدى وسبعين ومائتين.

ومنهم أبو رجاء محمد بن أحمد بن الربيع الأسوانى ، كان فقيها أديبا شاعرا سمع وحدث وألف قصيدة نظم فيها قصص الأنبياء وكتاب المزنى والطب والفلسفة مائة ألف بيت وثلاثين ، مات فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وثلثمائة.

ومنهم إسماعيل بن محمد بن حسان القاضى أبو الطاهر الأسوانى الأنصارى ، رحل إلى بغداد وتفقه على ابن فضلان ورجع فأقام بأسوان حاكما مدرسا ماتبالقاهرة فى رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة عليه رحمة الله.

ومنهم نجم الدين حسين بن على بن سيد الكل الأسوانى ، كان ماهرا فى الفقه فاضلا فى غيره ، أفتى وتصدر للإقراء بالقاهرة ومات فى صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وقد قارب المائة.

وذكر فيمن كان بمصر من فقهاء المالكية جماعة منهم هارون بن محمد بن هارون الأسوانى أبو موسى قال ابن يونس كان فقيها على مذهب مالك ، كتب الحديث ومات فى ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلثمائة.

ومنهم أحمد بن محمد بن جعفر الأسوانى المالكى الصواف ، قال أبو القاسم ابن الطحان روى عن أبى بشر الدولابى وأبى جعفر الطحان وروى عنه عبد الغنى بن سعيد ، مات سنة أربع وستين وقيل أربع وسبعين وثلثمائة.

ومنهم محمد بن يوسف بن بلال الأسوانى المالكى أبو بكر ، روى عن أبى سفيان الوراق وسمع منه أبو القاسم ابن الطحان ، وقال توفى سنة ست وسبعين وثلثمائة.

أسوان في كتابات المؤرخين

يضم مركز أسوان الحالي مدينة واحدة قديمة هي سوان (أسوان الحالية) ، وفي العصر المملوكي تأسست ناحية أبو الريش بحري ، وفي العصر العثماني والخديوي تأسست كل من أبو الريش قبلي والأعقاب والكوبانية وبعريف وغرب أسوان ، وفي العصر الحديث تأسست كل من السبوع والمالكي والسناقري وبشاير الخير وشاترمة ووادي العلاقي ووادي كركر كما تأسست مدينة أبو سمبل السياحية في عام 1975 م.

وقد جاء عن أسوان في القاموس الجغرافي : ” ولما كان الشلال الأول حدا طبيعيا منيعا صعب الاختراق بين مصر والسودان وكانت الحالة التجارية بين القطرين تستدعي وجود سوق يتبادل فيه التجار بيع المصنوعات والمنتجات على اختلاف أنواعها ، لهذا وجدت مدينة أسوان منذ عهد الفراعنة بالطرف البحري من الشلال ووجدت مدينة بلاق التي محلها اليوم محطة الشلال بالطرف الجنوبي منه ، وكلمة بلاق مصرية قديمة معناها الموردة أو المرساة حيث ترسو فيها جميع السفن.

فكانت أسوان سوقا لبيع ومشترى الأصناف الواردة من مصر لتصديرها إلى السودان ومن السودان لتصديرها إلى مصر ، وكانت بلاق ميناء للسفن الحاملة للأصناف الواردة من السودان والصادرة إليه ، وإليها تنتهي اليوم السكة الحديدية الموصلة بين القاهرة والشلال.

وكانت أسوان من ثغور مصر ذكرها ابن خرداذبة في كتاب المسالك أسوان ، وأما الهمذاني فقد ذكرها في كتاب البلدان سوان بغير ألف في أولها ، وذكرها المقدسي في أحسن التقاسيم فقال : أسوان قصبة الصعيد على النيل عامرة كبيرة بها منارة طويلة ولها نخيل وكروم كثيرة وخيرات وتجارات وهي من أمهات المدن.

وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق فقال : أسوان أخر بلاد الصعيد الأعلى وهي مدينة صغيرة عامرة كثيرة الحنطة وسائر أنواع الحبوب والفاكهة والدلاع (نوع من البطيخ) وسائر البقول وبها اللحوم الكثيرة من البقر والحملان والمعز والخرفان العجيبة البالغة في الطيب والسمن مع رخص أسعارها وبها تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة.

وذكر ابن دقماق في الانتصار أسوان وقال : هي ضفة النيل الشرقية ويقابلها جزيرة (جزيرة أسوان) كثيرة الرياحين والنخيل تهب رائحتها على مدينة أسوان ، ثم قال : وهي كثيرة النخيل وبها أنواع كثيرة من التمر ، وهي معتدلة الهواء قليلة الوباء والجنادل التي بها (الشلالات) نزهة الدنيا ، بهجة المنظر ،وبأسوان حجارة الصوان (الجرانيت) وبها جبل الطفل يعمل منه الفخار الأسواني وكيزان الفقاع العديمة المثال.

ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة ثغر أسوان من أعمال القوصية ، ووردت في دليل سنة 1224 هـ بولاية القوصية ، وكانت أسوان معتبرة ناحية ذات وحدة مالية يتبعها جميع القرى الواقعة بينها وبين جبل السلسلة ثم فصلت عنها تلك القرى كما هو مذكور في الجزازات الخاصة بها “.

أسوان في القرن التاسع عشر

جاء في كتاب الخطط التوفيقية وصف لمدينة أسوان في القرن التاسع عشر وقبل بناء السد العالي حيث يقول علي باشا مبارك :

” أسوان : فى كتب التواريخ أنها مدينة فى نهاية الصعيد الأقصى ما بعدها إلا بلاد النوبة ، وكانت تسمى قديما سيوان أو سنون ويقال فيها أيضا : سيينة ، وفى تقويم البلدان نقلا عن كتاب ابن سعيد قال : وفى سمت أسوان من جهة الشرق طريق الحجاج إلى عيذاب وغيرها من المينا التى يركبون منها إلى مكة ، فمن أخذ من أسوان مشرقا فعلى الوضح ، ثم تلتقى هذه الطرق مع طريق قوص ، وسميت هذه الطريق بالوضح لخلوها عن الجبال المشتبكة التى فى طريق قوص انتهى.

وذكر المسعودى : أن سكان هذه المدينة من عرب قحطان ونزار وربيعة ومضر وقريش وأغلبهم أتى إليها من الحجاز وأرضها خصبة ، وإذا غرست فيها النواة صارت نخلة وأثمرت فى زمن قريب بخلاف البصرة والكوفة فلا يثمر فيهما النخل إذا غرس من النّوى ، وكان محل أسوان القديمة فى الجنوب الغربى من محلها الآن ، وقد انحطت عن درجتها فى زمن دخول العرب أرض مصر واعترى الخراب أكثر مبانيها.

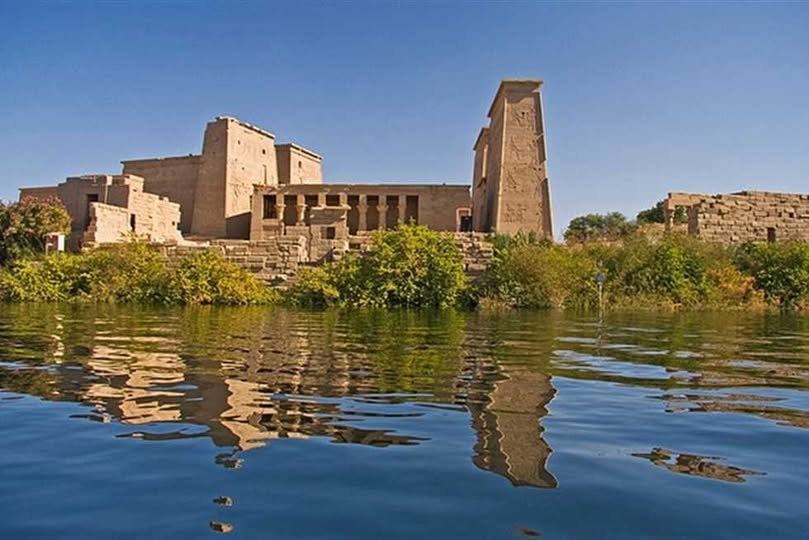

ولما بنى سورها تأخر عن حدود المدينة القديمة بقدر ثلاثمائة متر فجعل فى حدود الصخر تابعا لسير الجبل ، وأحد أضلاعه على شاطئ البحر ، ثم إن طول المدينة تقريبا ما بين سبعمائة متر إلى ثمانمائة والطريق الموصل إلى جزيرة فيلة والتل الذى فى جهتها القبلية بنى عليه الفرنساوية قلعة مدة دخولهم مصر وتحته معبد مصرى قديم قد علاه التراب.

ثم إن توالى حوادث الأيام خربت المدينة الإسلامية كما خربت قبلها مدينة الرومانيين التى حدثت بعد المدينة المصرية القديمة ، ويقال : إن المدينة الموجودة الآن حدثت من زمن السلطان سليم فى الجهة الشرقية من النيل فى أرض منخفضة محوطة من جهتها البحرية الشرقية بنخل وبساتين ممتدة إلى بعد عظيم.

والعرب القاطنون بقرب تلك المدينة يصنعون أوعية تسمى البرام يتخذونه من حجر يسمى حجر البرام ، وبعض الناس يسميه حجر الهمر والطبخ فيه أجود من الطبخ فى النحاس وهى عبارة عن قطع من الحجر تنقر مجوفة نحو ثلاثة أو أربعة سنتيمتر ، وهؤلاء العرب من العبابيد ويسكنون الرادسية.

وأهل أسوان أخلاط من البدو والأتراك والبربر السنارية والعبيد ، فلذا ترى فيها جميع الألوان والملابس وتسمع بها جميع اللغات ، وعلى أرصفة موردتها محصولات من بقاع شتى ، ومن بضائعها النشاب والحراب والمزاريق والدرقات وآلات الموسيقى والصمغ والجلود وسن الفيل والسنامكى وريش النعام والشمع والتمر الهندى كل ذلك من بلاد السودان والحبش ، ومن بلاد النوبة الحبال الليفية ، ومن صحراء العرب فحم الخشب ، وضواحيها خالية من النبات ما عدا بعض نخيل وأشجار.

وقد مر على هذه المدينة أنواع كثيرة من الحوادث غيّرت أحوالها وذهبت بخيرها وبركتها ، واستمر ذلك إلى زمن العزيز محمد على ومن عقبه فأخذت تتخلص من الشدة شيئا فشيئا ، ثم لحقتها العناية الخديوية فألحقتها بغيرها فى اتساع دائرة الثروة ، وصار أهلها الآن فى سنة ١٢٩٠ هـ نحو أربعين ألف نفس.

وفيها محل الجمرك للبضاعة الواردة من الجهات السودانية، وهى فى وقتنا هذا مشتملة على قيساريات وخانات ووكائل ومتاجر جسيمة سودانية مصرية ، وحاراتها ضيقة وأبنيتها من الطوب المضروب ما بين لبن ومحرق ؛ لأن الجبل كان محيطا بها لكن أحجارة زرق صعبة القطع، وبها مساجد جامعة وقد أسس محرابها الصحابة من ضمن ما أسّسوا فى البلاد التى استوطنوها

ونقل عن صاحب الطالع السعيد أنه قد خرج من أسوان خلائق كثيرة لا يحصون من العلماء والرواة والأدباء ” ا.هـ.

إبريم وأبو سمبل

جاء في الخطط التوفيقية : إبريم قرية قديمة اسمها الأصلي بيرومي وعرفت باسم القبض حيث كانت مقرا لشيوخ العرب المكلفين بجمع الأموال من قبل العثمانيين وكانت على البر ثم صارت جزيرة حاليا بعد أن أحاطت بها مياه بحيرة ناصر بعد بناء السد العالي ، وفي عام 1272 هـ فصل منها قرية فريق التي تغير اسمها في عام 1917 م. إلى أبو سنبل ، وجاء عنهما في الخطط التوفيقية :

” إبريم : بلدة من بلاد النوبة واقعة على شط النيل الشرقى على مسافة مائة وعشرين ميلا فى جنوب أسوان وهى إبريمس برو القديمة كما فى كتب الإفرنج ، فتحها السلطان سليم الأول سنة ألف وخمسمائة وسبع عشرة ميلادية لما استولى على مصر وفرّ المماليك إليها حينما نكبهم العزيز محمد على المشهور بالشجاعة ، وذلك سنة ألف وثمانمائة وأحدعشر ميلادية فتركها أهلها ولذلك تكاد تكون بدون سكان.

وتسمى فى دفاتر التعداد القبض ويباع فيها الحصر الحلفاء ، ونخيلها كثير جدا ينيف عن ثمانية عشر ألف نخلة ، والبلح الإبريمى الناشف الذى يوجد فى جميع بلاد القطر يجلب منها ومما جاورها من البلدان إلى قريب أسوان ، وهو أنواع أكثره يسمى القندينة ، وفيها نحو ستين ساقية وأطيانها العالية ثلاثمائة وخمسة وأربعون فدانا ، وعلى جانب النيل نحو أربعة وخمسين فدانا.

ويزرعون البصل كثيرا والقرع البلدى والقرع العوّام ويعملون من هذا أوعية تسمى عندهم بخسة ، يضعون فيها الزيت والسمن ويضعون عليها غلافا من الليف أو من اللياف وهو شجر العوثر ويجعلون لها علاقة ، ويقتنون الغنم والبقر والحمير وقليلا من الإبل ، ويوجد عندهم الدجاج والحمام ، وأبنيتها ومشتملاتها وملابس أهلها وعملتهم وعوائدهم مثل ناحية الشلال وقد بسطنا ذلك هناك.

أبسنبول : وتسمى أيضا أبو سنبول بلدة فى بلاد النوبة على صفحة النيل الغربية فى اثنتين وعشرين درجة واثنتين وعشرين دقيقة من العرض الشمالى وإحدى وثلاثين درجة وأربعين دقيقة من الطول الشرقى.

مشهورة بوجود هيكلين عظيمين قديمين بها منحوتين فى الصخر ، ولكل منهما جدران أمامية مبنية بالحجارة الرملية وداخلها منحوت فى الصخر ، ويقال إنهما بنيا فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ويقال إنهما من زمن رمسيس الثانى ، وأصغرهما منحوت فى مكان يرتفع عشرين قدما عن النيل ، ولم يكن مطموسا بالرمال ولا يزال محفوظا.

وقد سبق بوركهاروت الجميع إلى اكتشافه فى أذار (مرت) سنة ألف وثمانمائة وثلاث عشرة ، ووصفه وقال : إنه للمعبود أوزريس ، وفى مكان خلفه على مسافة مائتى قدم وجد رؤوس أربعة أصنام كبيرة وأجسادها مدفونة بالرمل ، وقال إنها من أتقن مصنوعات المصريين ، وفى الحائط الخلفى كتابة مصرية قديمة على شكل رأس أوزريس ذى الرأس الطيرى ، فقال إنه بإزالة الرمل يظهر هيكل لأوزريس “.

الدر

قرية تاريخية في النوبة غرقت بعد تعلية سد أسوان وجاء عنها في الخطط التوفيقية : الدر بلدة من بلاد إبريم وهى رأس قسم بمديرية إسنا واقعة على الشط الشرقى للنيل ، وأبنيتها باللبن وأطواف الطين ، على دور واحد ما خلا منازل أكابرها كمنزل المرحوم حسن كاشف.

وفيها جامع ينسب لحسن كاشف له وقف نحو ثلاثين ساقية بأطيانها يصرف عليه وعلى خدمته من ريعها ويطعم منه الفقراء الواردون إليه ، وفيها محل لنائب القاضى ومحل لناظر القسم ، وفيها أثر سوق كان مبنيا باللبن والطوف ، وفيها سويقة أخرى عامرة يباع فيها : الغلال والتمر والأقمشة المصرية والنطرون وحب الخروع والدخان البلدى.

وفى شرقيها فى سفح الجبل بربا خربة تسمى بإسمها ، وتجاه البربا مقام ولى يدعى الشيخ عكاشة ، عليه قبة ، وفيها بساتين كثيرة مسوّرة أكثر شجرها النخل وشجر الليمون المالح ، وبهذه البلدة نحو سبعين ساقية ونخيلها نحو خمسة عشر ألفا وستمائة وعشرين نخلة ، وفيها شجر اللبخ وشجر السنط أمام منازل أكابرها.

وأطيانها العالية أربعمائة واثنان وعشرون فدانا والمنخفضة نحو مائة فدان ، ويزرع فيها القمح والشعير والفول والعدس والذرة الصيفى والدخن واللوبياء والكشرنجيج – الذى بيناه فى الكلام على الشلال – والترمس وأنواع الخضروات والخروع ؛ وهذا النوع كثير هناك إلى غاية مديرية دنقلة ويستخرجون منه الزيت.

ويقال إن أكثر أهلها من نسل الأتراك الذين صعدوا إلى هناك فى أوائل مدة العزيز محمد على باشا ، ولذلك إلى الآن يوجد فى أسماء رجالهم فلان كاشف كثيرا وفى أسماء نسائهم السيدة فلانة ، وهم متميزون عن باقى أهل البلد فإنهم قوم طوال القامات ضخام الأجسام بلغ طول الواحد منهم – على ما قاله بعض المهندسين الذين كانوا هناك فى مد السكة الحديد – ثلاثة أمتار إلا عشرا.

ويلبس أغنياؤهم ثياب القطن وقفاطين الحرير والجوخ ، وأغنياء نسائهم يلبسن الملاءات الحرير وأساور الفضة ويعلقن فى ضفائرهن قطع الذهب والكهرمان والودع كل بحسبه ويدهن شعورهن بزيت الخروع تارة وحدة وتارة يضاف إليه القرنفل أو الفتنة أو غيره من العطريات. ، ويصنع فيها المرجونات وبروش الخوص النفيسة.

الشلال

منطقة جنوب أسوان تتكون من عدة نجوع نشأت على أطلال قرية بلاق التاريخية القديمة التي كانت تشكل أول حدود النوبة ، وسميت نسبة إلى شلال أسوان ، وقد تغيرت معالمها الجغرافية بعد بناء السد العالي ، وجاء عنها في الخطط التوفيقية : الشلال بلدة من مديرية إسنا بقسم حلفاء ، وهى من بلاد الكنوز ، فى جنوب جزيرة فيلة بقليل ، موضوعة على شاطئ النيل ، وجزؤها الذى فى البر الشرقى ثلاثة أجزاء ؛ فى القبلى منها جامع بمنارة ، وفى البحرى كنيسة للأقباط ، وأساسات دورها مبنية من الحجر غالبا ، وما فوق الأساسات مبنى باللبن أو الآجر أو أطواف الطين المخلوط ، وهى على دور واحد ، غير متلاصقة وممتدة على النيل.

وفيها نحو اثنى عشر ألف نخلة من أنواع شتى ، من ذلك القندينة ، والسكوتى ، والبلدى ، وقرقودة ، وكديفته ، وبنت مودة ، والشامية ، ودقنة ، وفيها على البحر تسع سواق ذات قواديس ، ارتفاعها عن الماء زمن الفيضان من ثلاثة أمتار إلى أربعة ، وفى زمن التخاريق من عشرة إلى اثنى عشر ، وأطيانها خمسمائة وسبعون فدانا ممتدة على البحر ، ويزرع فيها القمح والشعير والفول والعدس والذرة الصيفي والدخان واللوبيا والكشرنجيج والترمس وأنواع الخضر ، وفيها قليل من شجر الحناء ، والكشرنجيج نوع من اللبان يمتد فى الأرض نحو ثلثى قصبة وله ورق عريض يطبخ كالملوخية.

وأهلها سمر الألوان إلى السواد ، وملبوس نسائهم فوطة بيضاء أو مصبوغة تلف على أوساطهن ، وربع مقطع من البفت الأسمر الطرنبة غير المصبوغ يجعل على أكتافهن ، وتلبس البنت البكر الرهط إلى الدخول بالزوج ، ويدهن شعورهن بزيت الخروع ، وبعد ضفرها يعلق بأسفلها نساء أغنيائهم قطعا من الذهب تعرف عندهم بالمحبوب ، وقطعا من الكهرمان ، وأواسطهن يقتصرن على الكهرمان.

ويتختمن بخواتم الفضة أو النحاس بفصوص من الزجاج أو العقيق على حسب اليسار ، وبعضهن يلبس ثيابا ضيقة الكمين من القطن أو الحرير ، ولا يلبس المداس إلا نساء الأغنياء ، ورجالهم يلبسون القمصان البيض والسراويل والطواقى ، ويلبس أغنياؤهم العمائم فوق الطرابيش وأعبية الجوخ أو الصوف النعمانى ، وبعضهم يلبس ثياب الصوف غير الأبيض.

وليس عندهم طواحين وإنما يطحنون القمح أو غيره على الأرحية الصغيرة التى تديرها النساء ، ويصنعون من سعف النخل الأبراش والمرجونات والقفف والزنابيل ، وثمن البرش عندهم من أربعة قروش عملة صاغا إلى الستة ، والمرجونة بنصف قرش ، والعمرة بأربعة قروش أو خمسة صاغ ، والقفة من ثلاثة إلى أربعة ، ويبيعون الحناء بالتمر ، عيار من الحناءة بعيارين منه أو ثلاثة ، بحسب كثرة الحناء وقلتها ، وقد يبيعونها بالقمح عيار منها بعيارين أو بعيار ونصف ، أو بالذرة عيار من الحناء بعيارين أو عيارين ونصف.

وفى جنوب الشلال بنحو سدس ساعة قصر أنس الوجود فى جزيرة من الصوّان قريبة من المجرى الشرقى ، وهى جزيرة بلاق القديمة المشهورة يحيط بها الماء من كل جهة ، وفى جنوب هذه الجزيرة فى مجتمع البحر ناحية أبى سنبل ، على نحو ثلث ساعة من قصر أنس الوجود ، يسكنها بعض البربر ، ومن عادتهم أن يصطادوا السمك من خوبرات معلومة ، فإن لم يجدوا ما يطبخونه به ردّوا السمك إلى خوبراتها ، وبتلك الجزيرة نخيل وقليل أشجار ويزرع بها الدخان ، والذرة ، والمقاثئ.