أشمون وسمادون

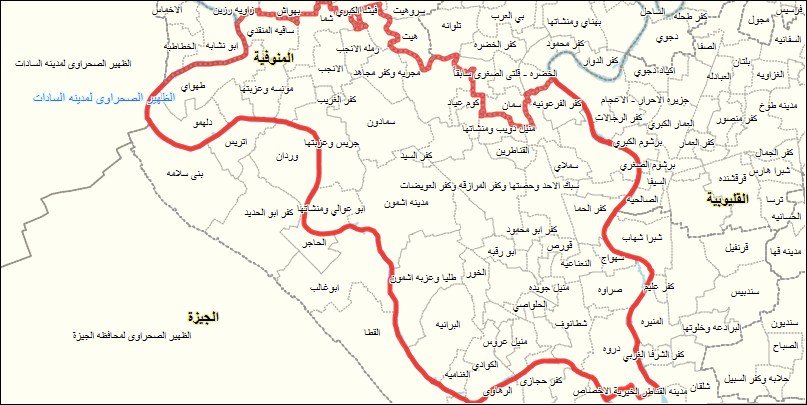

عرفت مدينة أشمون قديما باسم شيمومي حيث كان بها معبد روماني بناه الحاكم ديوفانس ، وسميت في العصور الإسلامية أشمون الجريسات نسبة إلى قرية الجريسات المجاورة وذلك للتفريق بينها وبين أشمون الرمان بالدقهلية ، أما سمادون فقد ظهرت أول مرة في الروك الصلاحي باسم سمدون ضمن عدة قرى نشأت في العصر الفاطمي ينتهي اسمها بالواو والنون أو الألف والنون على عادة المغاربة مثل خلفون وسلمون وسمان وزرقان حيث كانت المنطقة من مراكز القبائل المغربية ثم الحويطات في العصر العثماني.

جاء في الخطط التوفيقية : ” أشمون : قرية من أعمال المنوفية وهى رأس مركز واقعة على الشاطئ الشرقى لبحر رشيد بقرب أم دينار بحرى أبشاتى وكانت مكتوبة فى دفاتر التعداد باسم أشمون جريسات .. وبينها وبين النيل نحو أربعمائة وخمسين قصبة وحولها سور من الآجر والمونة ، وبها جامع متسع له منارة مرتفعة يقال: إنه من بناء محمد بيك جركس أحد مماليك الأيوبية وست زوايا يصلى فيها غير الجمعة وبها خانات وحوانيت وقهوتان وخمارة وفيها محل لبيع القطن والغلال ..

وفى غربيها بنحو خمسين قصبة كفر يعرف بكفر حسن زلابية وفيه ضريحه وفى غربيها أيضا بأرض يقال لها : أرض أبي عوالي فى ضمن شجر هناك شجرة قديمة من شجر الأراك ينسبها الأهالى للشيخ ضرغام الحوّاش ويستعملونها كثيرا فى السّواك تبركا بالشيخ المذكور، وبين هذه القرية وقرية طليا تل قديم يسمى كوم وسيم فى حدود أطيان أشمون من الجهة القبلية ، وعدد أهلها أربعة آلاف وأربعمائة وأربع وأربعون نفسا منهم من يتكسب من الزرع ومنهم أرباب حرف من بنائين ونجارين وغير ذلك ..

وزمام أطيانها خمسة آلاف فدان وأربعمائة فدان وواحد وثلاثون فدانا ما بين خراجى وعشورى ، وذلك أن من ضمنها عدة أباعد لبعض الأمراء مثل مرعشلى باشا ، وإسماعيل بيك محمد ومناو أفندى ، وخرشد أفندى وشركائه عتقى المرحوم رستم بيك ، وجميع أطيانها مأمونة الرىّ وفيها ثلاث عشر ساقية معينة عذبة الماء كثيرته بعد وقت انتهاء نقص النيل نحو ثمانية أمتار.

سمادون : قرية هى رأس مركز من مديرية المنوفية فى غربى ترعة النعناعية أبنيتها بالآجر واللبن وبها ستة مساجد معمورة أشهرها مسجد الشيخ محمد أبى عطية وضريحه به ظاهر يزار وبها محل الضبطية ومجلس المركز وفى غربيها عزبة صغيرة بها مقام يقال له مقام سيدى هجرس ، وفى جنوبها تل قديم يقال له كوم أبي صلاح يسكن فوقه أعراب من عرب الحويطات ولأهلها شهرة فى نسج الخيش والثياب الصوف العلاجى وصناعة الفخار مثل القلل والأباريق وتكسّبهم من ذلك ومن الزرع ورىّ أرضها من ترعة الشنتورية وغيرها “.

وجاء في القاموس الجغرافي : أشمون وردت في نزهة المشتاق باسم أشمن جريس بين أم دينار والجريس (جريس) قال : وهي مدينة صغيرة في الغرب (أي لجهة الغرب) كثيرة العمارات والبساتين والجنات ، ووردت في جني الأزهار محرفة باسم أسمن خريش.

ووردت في معجم البلدان باسم أشموم قال وهي أشموم الجريسات بالمنوفية بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد أشموم جريسات وفي التحفة أشموم جريسان من أعمال المنوفية وفي قوانين الدواوين أشمون جريسان ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ أشمون جريس لمجاورتها لناحية جريس التي كانت تسمى قديما الجريسات وجريسان ، وتمييزا لها من أشمون الرمان التي بمركز دكرنس ، ومن سنة 1259 هـ حذف المضاف إليه فأصبحت باسمها الحالي وهو أشمون.

سمادون هي من القرى القديمة ، وردت باسم سمدون في قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد والتحفة من أعمال المنوفية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي.

كفر السيد : تكون في تاريخ سنة 1259 هـ وذلك بفصله من زمام سمادون ، وفي فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذه الناحية من الوجهة المالية وأضيف زمامها إلى سمادون مع بقائها ناحية إدارية قائمة بذاتها ، وفي سنة 1931 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من سمادون وبذلم أصبحت ناحية قائمة بذاتها كما كانت.

محلة سبك : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي محلة سبك العبيد ، وردت به في قوانين ابن مماتي من أعمال المنوفية وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة باسمها الحالي من أعمال المنوفية ، وفي تاريخ سنة1261 هـ فصل من محلة سبك ناحية أخرى باسم منشأة نصر ، وفي فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذه المنشأة وأضيف زمامها إلى محلة سبك فصارتا ناحية واحدة باسم محلة سبك ومنشأة نصر.

أعلام أشمون

ينسب إلى أشمون كل من قاضي دمياط وشارح الألفية الإمام نور الدين أبو الحسن على بن محمد بن عيسى الأشموني الشافعى المتوفي عام 918 هـ والشيخ أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني الشافعي المتوفي عام 1100 هـ والشيخ الفقيه محمد حسن الأشموني الشافعي الأزهري حفيد أبي مدين التلمساني المتوفي عام 1303 هـ / 1904 م. ، وقد ترجم لهم علي باشا مبارك نقلا عن الجبرتي فقال :

وفيها كثير من الفقهاء حملة القرآن الكريم ، وممن نشأ منها من العلماء العلامة المحقق والفهامة المدقق ، غرة عصره وأوحد دهره ، الشيخ محمد الأشمونى الشافعى حفظه الله تعالى ومد فى أجله ، المشتغل دواما بالإفادة والتدريس لكبار الكتب وصغارها من كل فن بالجامع الأزهر فقد درس المطول ، وجمع الجوامع فما دونهما مرارا وقرأ التفسير والحديث كذلك ، ولم يشتغل بالتأليف وإنما كتب عنه بعض الطلبة تقييدات فى حال قراءته لمختصر السعد نحو ثلاثين كراسة ، وكذلك فى حال قراءته للعقائد النسفية وقلّ من يماثله فى الفصاحة وعذوبة المنطق وحسن الإلقاء وجودة الحفظ والفهم ، أخذ عن البرهان القويسنى ، وعن الحجة البولاقى ، وعن الشمس الفضالى ، وعن الفاضل المرصفى وغيرهم ، حتى حصل تحصيلا زائدا ، وبرع فى كل فن ، وقد أخبر هو عن نفسه أنه من نسل أبى مدين التلمسانى فعلى هذا فهو متصل النسب بالنبى ﷺ.

قال: ومن نسله أيضا شيخ المالكية الإمام الكبير والعلم الشهير محمد عليش المغربى الأزهرى صاحب التآليف العديدة والتصانيف المفيدة فى فنون شتى ، له شرح على مختصر الشيخ خليل فى فقه مالك أربعة أجزاء ضخام ، وشرح على مجموع الشيخ الأمير كذلك ، وحاشية على شرح مجموع الأمير أكبر من ذلك ، وألف فى البيان والمنطق والصرف والتوحيد وغير ذلك ، وكان فى حال حياته مستغرقا زمنه فى التأليف والتدريس والعبادة ، متجافيا عن الدنيا وأهلها ، لا تأخذه فى الله لومة لائم.

وأما الشيخ الأشمونى شارح ألفية ابن مالك ، فقد وجد فى تقرير عن الشيخ على الصعيدى العدوى أنه من الأشمونين التى بالصعيد ، وقال الشيخ محمد الأشمونى المذكور : إنه من أشمون جريس هذه وأن أقاربه موجودون بها إلى الآن ، وهو الإمام نور الدين أبو الحسن على بن محمد الشافعى رضي الله عنه ، وقد ترجمه الشعرانى فى الذيل فقال : ومنهم أى من العلماء العاملين شيخنا الإمام الصالح الورع الزاهد نور الدين الأشمونى الشافعى رضي الله عنه ، وكان متقشفا فى مأكله وملبسه وفرشه ، صحبته نحو ثلاث سنين كأنها سنة من حسن سمته وحلاوة لفظه وقلة كلامه ، ولم يزل على ذلك حتى مات رضي الله عنه ، نظم المنهاج فى الفقه وشرحه، وشرح ألفية ابن مالك شرحا عظيما رضي الله عنه ا.هـ.

وفي كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : علي الأشموني : علي ، الشيخ الإمام العالم العامل ، الصدر الكامل أبي الحسن نور الدين الأشموني ، الشافعي، الفقيه المقريء ، الأصولي ، كما ترجمه بذلك تلميذه شيخ الإسلام الوالد بخطه ، وذكر أنه أخذ القراءات عن ابن الجزري ، وقال الشعراوي : إنه نظم المنهاج في الفقه وشرحه ، ونظم جمع الجوامع في الأصول ، وشرحه ، وشرح ألفية ابن مالك شرحاً عظيماً ، وكان متقشفاً في مأكله وملبسه وفرشه ، وكانت وفاته في حدود هذه الطبقة لعلها بين العشرين إلى الثلاثين وتسعمائة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وفي موقع ملتقى أهل الحديث : أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني الشافعي المقرئ الفقيه من علماء القرن الحادي عشر ، صاحب منار الهدى وهو من أشهر كتب المتأخرين ، وله القول المتين في أمور الدين .. سمى جده عبد الكريم وذكر في منار الهدى أن والد جده كان معاصرا للشرنوبي المتوفى سنة 944 ، وهذا يستفاد منه أن الحفيد مؤلف منار الهدى توفي في أواخر القرن الحادي عشر أو أوائل الثاني عشر.

الشيخ مدين الأشموني

جاء في الضوء اللامع : مَدين بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَليّ بن يُونُس الْحِمْيَرِي المغربي ثمَّ الأشموني القاهري الْمَالِكِي وَالِد أبي السُّعُود الْآتِي ، أَصله من الْمغرب من بَيت كَبِير مَعْرُوف بالصلاح وَالْعلم فانتقل جد وَالِده إِلَى الْقَاهِرَة وَسكن أشموم جريس بالغربية وغالب أَهلهَا إِذْ ذَاك نَصَارَى وَبهَا عدَّة كنائس فولد لَهُ ابْنه مُحَمَّد فَنَشَأَ على طَريقَة حَسَنَة واجتهد فِي هدم تِلْكَ الْكَنَائِس وَبنى بهَا زَاوِيَة استوطنها الْمُسلمُونَ حَتَّى كَانَ مولد صَاحب التَّرْجَمَة بهَا فِي سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة تَقْرِيبًا فحفظ الْقُرْآن ومختصر الشَّيْخ خَلِيل وَأخذ الْفِقْه عَن الْجمال الأقفهسي والبساطي وَحضر مواعيد السراج البُلْقِينِيّ وتسلك بِأبي الْعَبَّاس الزَّاهِد وانتفع بهديه وإرشاده بعد أَن اجْتمع بِجَمَاعَة وخدمهم فَمَا أثر.

ولازم التَّقْوَى وَالذكر والانجماع على الطَّاعَة إِلَى أَن ترقى وأشير إِلَيْهِ فِي حَيَاة شَيْخه بل كَانَ شَيْخه يجله ويعتمد عَلَيْهِ وَبعد وَفَاته بِمدَّة صَار يجلس فِي جَامِعَة بالمقسم ثمَّ انْتقل لزاوية صَاحبه عبد الرَّحْمَن بن بكتمر الْمَاضِي بِالْقربِ من جَامع شيخهما الْمَذْكُور إِلَى أَن بنيت لَهُ بجوارها زَاوِيَة هائلة فِي الْحسن والنظارة قل أَن يَبْنِي شيخ أَو عَالم نظيرها وأقيمت بهَا الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات وَحِينَئِذٍ كثرت أَتْبَاعه وانتشر الآخذون عَنهُ فِي الديار المصرية وَكثير من الْقرى وَصَارَ الأكابر فَمن دونهم يهرعون لزيارته والتبرك بِهِ وواصلون الْفُقَرَاء بِالْبرِّ والإنعام وَالشَّيْخ بالهدايا والتحف حَتَّى أثرى وَكَثُرت أملاكه وأراضيه وَعظم الِانْتِفَاع بِهِ وبشفاعاته لمبادرة أَرْبَاب الدولة إِلَى قَضَاء مآربه حَتَّى قل أَن ترد لَهُ رِسَالَة،

وَمِمَّنْ صَحبه وَانْقطع إِلَيْهِ وتخلى عَمَّا كَانَ فِيهِ من الأشغال والتفرغ لَهُ الزين عبَادَة الْمَالِكِي وراج أَمر الشَّيْخ كثيرا بِهِ كَمَا وَقع لأبي الْعَبَّاس السرسي مَعَ الشَّيْخ مُحَمَّد الْحَنَفِيّ والمحيوي الدماطي وَمن لَا أحصرهم من الْعلمَاء والأجلاء فضلا عَن من دونهم وَصَارَت زاويته جَامِعَة للمحاسن، وَقد اجْتمعت بِهِ كثيرا وتلقنت مِنْهُ الذّكر على طريقتهم قَدِيما مرّة بعد أُخْرَى

وَقد مكث دهرا إِلَى حِين وَفَاته لَا تفوته التَّكْبِيرَة الأولى من صَلَاة الصُّبْح وَيمْكث فِي مُصَلَّاهُ وَهُوَ على طَهَارَة إِلَى أَن يرْكَع الضُّحَى وَرُبمَا جلس بعد ذَلِك وَالْأَمر وَرَاء هَذَا. تعلل أَيَّامًا وَمَات فِي لَيْلَة الْأَرْبَعَاء تَاسِع ربيع الول سنة اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَصلي عَلَيْهِ من الْغَد بالشارع الْمُقَابل لجامع شَيْخه بِمحضر خلائق كثيرين وَدفن بزاويته وتأسف أنَاس على فَقده رَحمَه الله وإيانا ونفعنا ببركاته.

أَبُو السُّعُود بن مَدين بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله الأشموني الأَصْل القاهري المقسي الْمَالِكِي الْمَاضِي أَبوهُ ولد فِي سنة ثَلَاث وَخمسين بِالْقربِ من جَامع الطواشي وَنَشَأ فِي كنف أَبوهُ وَمَات أَبوهُ وَهُوَ صَغِير فخلفه فِيمَا كَانَ باسمه وَهُوَ شَيْء كثير جدا مشمولا بِنَظَر بعض الرؤساء إِلَى أَن اسْتَقل بِنَفسِهِ وَحج بِأُمِّهِ مَعَ الرجبية وَكَذَا حج بِانْفِرَادِهِ موسميا ثمَّ كَانَ مِمَّن فر بِنَفسِهِ وبنيه وَعِيَاله من الطَّاعُون لمَكَّة بحرا فِي أثْنَاء سنة سبع وَتِسْعين وَمَا وصل إِلَيْهَا حَتَّى مَاتَ مِنْهُم بضعَة عشر نفسا وزار الْقُدس ظنا وَكَذَا سَافر الشَّام وحلب والصعيد للنزهة وَغَيرهَا وَحفظ غَالب الْقُرْآن وَقَرَأَ الرسَالَة حلا على الشهَاب الحبيشي وَفهم وَيدْرك الديواني والقبطي لأجل تكَلمه فِي جهاته وَكنت أحب لَو أقبل على الِاشْتِغَال وَقرب الْخِيَار من الأقران والأمثال وَلكنه مَعَ ذَلِك لم يذكر عَنهُ وَللَّه الْحَمد إِلَّا الْخَيْر مَعَ إمْسَاك وغيرة زَائِدَة فِي الْإِقَامَة وَالسير.

سبك الأحد

في المنوفية قريتان تحمل كل منهما اسم سبك .. الأولى هي سبك الضحاك التي تعرف باسم سبك التلات المجاورة لمدينة الباجور والتي كانت قاعدة مركز باسمها حتى عام 1897 م. عندما صدر قرار بإلغائه وتوزيع القرى التابعة له على المراكز المجاورة ، والثانية هي سبك الأحد (سبك العبيد ثم سبك العويضات سابقا) والمجاورة لمدينة أشمون حيث جاء لفظ الأحد والتلات بسبب وجود السوق في ذلك اليوم بينما جاء لفظ الضحاك والعويضات بسبب العشائر العربية التي نزلت في المنطقة.

وينسب إلى سبك الأحد أسرة جليلة من العلماء وهم قاضي القضاة زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام الخزرجي الأنصاري السبكي المتوفي بالمحلة الكبرى عام 735 هـ وابنه الفقيه والمحدث والأصولي شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري المتوفي عام 756 هـ والأحفاد المؤرخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الأنصاري مؤلف كتاب طبقات الشافعية والمتوفي عام 771 هـ والفقيه والقاضي بهاء الدين أحمد بن علي السبكي الأنصاري المتوفي عام 773 هـ..

وقد جاء ذكر القرية في الخطط التوفيقية حيث يقول علي باشا مبارك : ” سبك العويضات : وهى قرية من مديرية المنوفية بقسم سبك الضحاك واقعة في بحرى ترعة النعناعية بمسافة أربعمائة قصبة تقريبا ، ويتفرع منها كفر يقال له كفر العويضات وآخر يقال له كفر المرازقة به أضرحة أولاد سيدي مرزوق الكفافي وحصة يقال لها حصة سبك الأقباط موضوعة بجوار كفر العويضات بها كنيسة للأقباط ..

وبالقرية المذكورة جامعان أحدهما يعرف بجامع سيدى غازى بداخله ضريح والآخر يعرف بجامع خطاب باسم منشئه محمد خطاب من مشاهيرها وجملة زوايا للصلاة والجميع بدون منارات ، وبها صناعة قلانس الصوف والزكائب الشعر وتكسّب أهلها من ذلك ومن التجارة والزراعة ورى أرض الجميع من ترعة النعناعية وزمام كل منها على حدة “.

وذكر محمد رمزي في كتابه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية أن سبك الأحد من القرى القديمة ، حيث رجّح رمزي أنها هي قرية «Sip» التي كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي لمصر ، والتي ذكر أميلينو في جغرافيته أنها بالقرب من أشمون جريس، ولم يستدل على موقعها.

وقد ذكرها ابن حوقل في كتابه «المسالك والممالك» باسم «سبك العبيد» ، كما رجّح رمزي أن سبك الأحد هي قرية «سكاف» التي ذكرها الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق بين منوف العليا وشطنوف ، وقال عنها : «هي قرية حسنة شاملة لأهلها محدقة بخيرها متصلة عماراتها».

وقد ورد اسمها في «قوانين ابن مماتي» وفي «تحفة الإرشاد» باسم «سبك العبيد» ، كما ذكر ابن الجيعان سبك العبيد في كتابه «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» ، أنها من الأعمال المنوفية، وأن مساحتها 2,946 فدان.

وقد وردت اسمها الحديث «سبك الأحد» في تربيع سنة 933هـ/1527م ، نظرًا لانعقاد سوقها الأسبوعي يوم الأحد. ، أما سبب تسميتها بسبك العويضات ، فجاء نسبة إلى جماعة من أهلها يقال لهم العويضات نُسبوا لجدّ لهم اسمه عويضة.

وفي سنة 1259هـ/1843م ، فُصلت ناحية من سبك الأحد إداريًا تحت اسم «كفر العويضات» ، ثم فُصلت ناحية «حصة سبك» سنة 1261هـ/1845م ، ثم ناحية «كفر المرازقة» سنة 1265هـ/1849م. ثم أُلغيت تلك النواحي سنة 1319هـ/1901م ، وتم ضمها مجددًا تحت كيان واحد باسم «سبك الأحد وحصتها وكفر المرازقة وكفر العويضات».

ساقية أبو شعرة

قرية بالمنوفية اسمها الأصلي منيل أبو شعرة نسبة إلى عشيرة مغربية تحمل نفس الاسم سكنت على ساحل النيل بالقرب من أشمون ، وهي من قرى الروك الناصري تأسست في العصر المملوكي وجاءت في كتاب التحفة السنية مع سملاهية (سملاي) من أعمال المنوفية ، ثم تغير اسمها إلى ساقية أبو شعرة في دليل سنة 1224 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ أيضا باسمها الجديد.

جاء في الخطط التوفيقية : ” ساقية أبو شعرة قرية من قسم سبك بمديرية المنوفية واقعة على الشاطئ الغربى للبحر الشرقى فى جنوب بير شمس بنحو ساعة ونصف ، وفى شمال كفر الحمى على نحو ربع ساعة ، وبها جامع سيدى على الفرماوى وهو مدفون به ، وله مولد سنوى فى شهر بؤونة تجتمع فيه الزوار ويقيمون ثلاثة أيام ، وبها معمل دجاج وأسواق على البحر الأعظم ورى أطيانها من رياح المنوفية والبحر الأعظم “.

وينسب لها منظر الصوفية الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الأنصاري الشعراني ، كان مولده فى السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وثمانمائة في قلقشندة بدار جده لأمه ، ثم عادت به أمه بعد أربعين يوما من ولادته إلى قرية أبيه ساقية أبى شعرة فنشأ بها ، وهاجر منها إلى القاهرة المعزية فأقام بالجامع الغمرى سبع عشرة سنة حيث حفظ فيه العلم وشرح الكتب وسلك طريق الصوفية.

ومؤلفاته تزيد على سبعين مؤلفا ، وعطفت على إشارات الشيخ الخواطر ، ولهجت بذكر محبته ألسن مشايخ العرب والأكابر ، حتى صار الحال فى الغالب لا يتولى أحد منصبا سلطانيا إلا بعد أن يجتمع بالشيخ ويأخذ خاطره فى شأنه ، وربما مرّ على زاويته بتشريفه وموكبه ونزل على بابها وأوقف من معه خارجها ودخل إلى الشيخ وقبل يده ثم عاد إلى حاله مستبشرا باجتماعه به ومعتمدا على ما صدر من ألفاظه وانفرد فى القاهرة بكثرة القبول والإقبال.

وتوفى عصر يوم الاثنين الثانى من شهر جمادى الأولى عام ثلاث وسبعين وتسعمائة ، فاجتمع لوفاته الخلائق من كل أوب ، وخرج نعشه من زاويته يوم الثلاثاء إلى مصلى جامع الأزهر فى مشهد حافل جدّا ، بحيث إن الخلائق متواصلة من زاويته إلى الجامع ، وممن صلى عليه باشا مصر ومن دونه من أمراء الألوية ومشايخ العرب والأعيان ، وقاضى العسكر ومن يليه من القضاة ومشايخ العلم والفقهاء والتجار وفقراء الزوايا.

وفى كتاب «خلاصة الأثر» أن منها أبا السعود عبد الرحيم بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن على المصرى قاضى القضاة الشعرانى ، أحد أفراد الدهر فى المعارف الإلهية ، وكان فى هذا العصر الأخير من محاسنه الباهرة جمع بين العلم والعمل ، وكان لأهل الروم فيه اعتقاد عظيم ، وهو من بيت الولاية والصلاح ، وعم والده العارف الكبير عبد الوهاب صاحب العهود والطبقات والميزان وغيرها ، وفضله أشهر من أن يذكر.

ولد بمصر ودخل الروم مع والده وهو صغير، وأطبق أهل عصره على ديانته وعفته ، وكان له فى الأدب والفنون يد طولى وله شعر ، لازم شيخ الإسلام صنع الله بن جعفر المفتى ودرس بمدارس قسطنطينية إلى أن ولى قضاء القضاة بالشام ثم بعد زمن ولى قضاء القدس ، ثم بعد ذلك ولى قضاء بروسة وأدرنه وقسطنطينية ، وأعطى أخيرا رتبة قضاء العسكر باناطولى وكانت وفاته فى سنة ثمان وثمانين وألف بقسطنطينية.

منيل عروس

تأسست قرية منيل عروس مركز أشمون في العصر المملوكي نسبة إلى إحدى العشائر المغربية ، ووردت في التحفة من أعمال المنوفية وفي تاريخ سنة 1228 هـ ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال : ” منيل عروس مساحته 632 فدان به رزق 39 فدان عبرته 2000 دينار كان للمقطعين والآن لهم وللعربان وأملاك ورزق “.

وجاء في الخطط التوفيقية : قرية من مركز أشمون جريس بمديرية المنوفية ، واقعة على الشاطئ الشرقى لبحر رشيد ، فى مقابلة ناحية القطا الواقعة فى جنوب بنى سلامة على الشاطئ الغربى فى تقاطع البحر ، وبجوار تلك القرية قرية صغيرة تسمى الكوادى ، وفى شمالها ناحية البرانية وناحية طليا على بعد ثلث ساعة ، وناحية أشمون على بعد ساعة ، والقناطر الخيرية فى جنوبها بمسافة ساعة.

ولما صمم العزيز محمد على باشا على عمل القناطر الخيرية ، وعين لذلك لينان باشا أختيرت قطعة من أرض هذه الناحية لبناء قنطرة بحر رشيد ، وحفر الأساس بالفعل ، وبنيت كوش الجير والأشوان والمخازن اللازمة لإدارة العمل ، ثم أختيرت قطعة أخرى من أراض ناحية كفر سراوة لعمل قناطر بحر الشرق ، وشرع فى حفر الأساس وعمل المخازن ووردت الأحجار والأخشاب فى الجهتين ، وأنشئت فى منية عروس مدرسة جمع فيها تلامذة الهندسة ليباشروا العمل فى مدة التعليم تحت رياسة لينان باشا.

وبتلك القرية مساجد وأبنية جليلة ومعمل دجاج ، وفى قبليها بستان ، وسوقها سوق أشمون جريس ، وعمدتها سليمان أبو على كان حاكم خط شنشور التابع قسم أشمون فى زمن المرحوم سعيد باشا ، وفى السابق كان رى أرض منية عروس من ترعة البومة التى فمها من بحر الشرق عند كفر سراوة ، ولما فتح الرياح صار ريها منه ولكن لا يؤمن ريها إلا فى النيل الكثير لإرتفاع أرضها ، ولها سواق على البحر الغربى ، وأكثر زرعها صنف القلقاس والقصب الحلو واللوبيا ، وأكثر أهلها مسلمون ومنها عائلة مشهورة من أهل الحل والعقد فى هذا القطر ، أجلّهم العلامة الفاضل أحمد العروسى شيخ الجامع الأزهر “.

والشيخ العروسي معروف بمواقفه الشجاعة ضد ظلم الأمراء المماليك والوقوف إلى جوار العامة وتولى مشيخة الأزهر في عام 1192 هـ / 1778 م ، جاء في تاريخ الجبرتي : هو الإمام العلامة والحبر الفهامة الشيخ أحمد بن موسى بن داود ، أبو الصلاح ، العروسى الشافعى الأزهرى ، ولد ببلده سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف.

ولما توفى الشيخ أحمد الدمنهورى شيخ الجامع واختلفوا فى تولية الشيخ ، فوقعت الإشارة عليه واجتمعوا بمقام الإمام الشافعى واختاروه للمشيخة فصار شيخ الأزهر على الإطلاق ورئيسه بالاتفاق يدرس ويعيد ويملى ويفيد ، وكان رقيق الطباع مليح الأوضاع لطيفا مهذبا فيه عفة وديانة ودقة وأمانة ، واستمر على ذلك إلى أن توفى فى شهر شعبان من سنة ثمان ومائتين وألف ، وصلى عليه بالأزهر ودفن بمدفن صهره الشيخ العريان.

وقد خلف أربعة أولاد ذكورا ، كلهم فضلاء نجباء أحدهم الذى تعين للتدريس فى محله بالأزهر ، وصار شيخا على الجامع بعد أبيه ، وهو العلامة اللوذعى والفهامة الألمعى شمس الدين السيد محمد ، وأما الثلاثة الأخر فهم السيد أحمد ، والسيد عبد الرحمن ، والسيد مصطفى الذى تولى شيخا على الجامع الأزهر سنة بضع وثمانين ومائتين وألف.

وكان السيد مصطفى العروسى عالما فاضلا ، أخذ عن أكابر عصره ، حتى برع ودرس وأفاد وألّف ، وأجاد وكانت ولادته ليلة السبت لسبع بقين من شهر رجب الحرام سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف ، وتوفى ضحوة يوم الجمعة لعشرة مضت من شهر جمادى الأولى سنة 1293 هـ ، وكان نحيف الجسم أسمر اللون ، متوسط القامة فصيحا متكلما مسامرا لا يهاب مجالس الأمراء ، وفيه عفة وقناعة.

شنشور

قرية بمركز أشمون بالمنوفية وهي من قرى الروك الصلاحي كانت ضمن إقطاعات القبائل المغربية التي سكنت في مناطق عديدة بالمنوفية عرفت باسم منيل المغاربة وهي حصص تأسست في الأرض الزراعية في أجوار القرى المطلة على فروع النيل ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال : ” شنشور مساحتها 2867 فدان بها رزق 93 فدان ونصف عبرتها 8400 دينار ثم للمقطعين وأملاك وأوقاف ورزق “.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” شنشور هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال المنوفية ، وفي دليل سنة 1224 هـ وردت شنشور وهي شنشور القمح وذلك لشهرتها بزراعة الصنف الجيد من القمح في ذلك الوقت ، وفي تاريخ سنة 1261 هـ فصل من شنشور هذه ناحية أخرى باسم حصة شنشور ، وفي فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذه الحصة وأضيف زمامها إلى شنشور فصارتا ناحية واحدة باسم شنشور وحصتها “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” شنشور بكسر الشين المعجمة الأولى وفتح الثانية بينهما نون ساكنة وفى آخره راء بعد الواو الساكنة ، كما فى بعض حواشى شرح الرحبية ، قرية من مديرية المنوفية بمركز منوف موضوعة غربى رياح المنوفية ، علي نحو ألف وخمسمائة قصبة تقريبا ، وفى جنوب بحر الفرعونية بمسافة خمسمائة قصبة ، وبحرى ترعة الشنشورية كذلك ، وأبنيتها بالآجر واللبن.

وبها أربعة جوامع وثلاث زوايا ومقامات لبعض الصالحين ، مثل الشيخ يوسف ابن الأستاذ ضرغام الحواش ، والشيخ ناصر والشيخ العمرى ، وبها أيضا مقام يقال إن به أحد أولاد سيدي عامر بن الجراح الصحابى ، قتل فى وقعة مشهورة هناك إلى الآن بوقعة أولاد الجراح ، كانت فى زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبها جنينة صغيرة ، ولها سوق كل يوم خميس ، وزمامها ألفان وستمائة فدان ، ورى أرضها من ترعة الشنشورية وغيرهما ، وتكسب أهلها من الزرع وغيره.

وممن نجب من أهلها عامر أفندى ابن عبد البر ترقى إلى رتبة قائمقام ، وصار باشمهندس من مديرية المنوفية ، ومنها من أفاضل العلماء العلامة الشيخ بهاء الدين ، قال الشعرانى فى الذيل : صحبته عشرين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه ، درس العلم بجامع الأزهر وغيره ، وكنت أسهر في الأزهر فأجده إما مصليا أو قارئا أو يطالع فى العلم ، أو جالسا متواضعا ، رأسه فى طوقه ، وما رأيت أكثر اشتغالا منه رحمه الله.

طليا والبرانية

في أوائل العهد العثماني انفصلت عدة جزر تابعة للجيزة واتصلت بأرض المنوفية وهي كل من طليا والخور والبرانية والغنامية ودروى ، وجاءت في كتاب التحفة السنية ضمن الأعمال الجيزية في القرن التاسع الهجري حيث يقول المقر ابن الجيعان : ” البرانية عبرتها 3800 دينار للمقطعين وأوقاف وملك ورزق ، الخور مساحته 693 فدان به رزق 50 فدان باسم المقطعين ورزق ، طليا مساحتها 3950 فدان عبرتها 5600 دينار للمقطعين وأملاك وأوقاف ورزق ، دروى من صفقة ذات الكوم مساحتها 2250 فدان للديوان السلطاني “.

وجاء في القاموس الجغرافي : طليا هي من القرى القديمة وردت في التحفة من الأعمال الجيزيةلأنها كانت تابعة لها في ذلك الوقت لوقوعها هي وبلدتي البرانية والخور في جزيرة كان النيل يفصل بينها وبين المنوفية ، فلما اتصلت هذه بأرض المنوفية في القرن العاشر الهجري أصبحا طليا من نواحي المنوفية ، ووردت في دليل سنة 1224 هـ طليا الحلف لكثرة نبات الحلف بها.

وفي تاريخ سنة 1260 هـ فصل من طليا ناحية أخرى باسم عزبة أشمون كان سكانها من أهل أشمون ، وفي فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذه الناحية وأضيف زمامها إلى طليا.

البرانية : هي من القرى القديمة ، ذكر أميلينو في جغرافيته ناحية باسم براني وقال : إن هذه عزبة وقد اختفت تماما ، وبالبحث تبين لي أن براني هي بذاتها البرانية وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الجيزية لأنها كانت تابعة لها في ذاك الوقت بسبب وقوعها هي والخور وطليا في جزيرة كان النيل يفصل بينها وبين إقليم المنوفية ، فلما اتصلت الجزيرة المذكورة بأرض المنوفية في القرن العاشر الهجري أصبحت البرانية من نواحيها.

الغنامية : تكونت هذه الناحية في العهد العثماني وكان أصلها جزيرة تابعة لناحية البرانية ثم فصلت عنها باسم جزيرة الغنيمية في تربيع سنة 933 هـ كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ، ووردت في الكشاف الغنيمية نسبة إلى غنيم وأما اسمها الحالي المحرف فينسبها إلى غنام وهو خطأ.

دروة : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي دروة ، وردت في نزهة المشتاق بين ناحيتي الإخصاص وشطنوف وفي نسخة أخرى الدروة وفي المشترك لياقوت ذروا بالجيزة ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد والانتصار ذروى من الجيزية ، وفي التحفة دروى من صفقة ذات الكوم من أعمال الجيزية لأن دروة كانت في ذلك الوقت تابعة لإقليم الجيزة وكانت واقعة في جزيرة يفصل النيل بينها وبين إقليم المنوفية ، وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي اتصلت الجزيرة المذكورة بأرض المنوفية فأصبحت دروة من نواحيها ، وبذلك انتقل رأس الدلتا من شطنوف التي كان النيل يتفرع عندها إلى الجهة التي ينتهي عندها القناطر الخيرية القديمة بأرض دروة ، ووردت ذروة في تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي.

وفي سنة 1910 اتصلت جزيرة الشعير الواقعة في وسط النيل تجاه رأس الدلتا من جهتها البحرية بأراضي ناحية دروة فأصبح رأس الدلتا واقعا جنوبي القناطر الخيرية القديمة وعلى بعد كيلومترين من القناطر المذكورة.

وجاء في الخطط التوفيقية : طليا قرية من مديرية المنوفية بقسم أشمون جريس ، موضوعة على ترعة النجار وفى غربى بحر العزب بمسافة خمسمائة قصبة ، أبنيتها بالآجر واللبن ، وبها جامع قديم متهدم وجملة زوايا مقامة الشعائر ، وبها ديوان تفتيش دائرتها ، ووابوران أحدهما لسقى زراعة الدائرة ، والثانى لزراعة (شريف باشا) وورثة المرحوم (سليمان باشا الفرنساوى) ، وبها معمل فراريج، وفى جهتها الغربية تل قديم يعرف بالكوم الأحمر بجوار أرض (إسمعيل بيك) مفتش دائرتها سابقا ، وعزبة تبع زراعة تفتيشها أيضا ، ورى أرضها من ترعة النجار.

وينسب إليها كما فى الضوء اللامع للسخاوى ، الشيخ عبد الرحمن بن سلام بن إسمعيل الصعيدى الأصل الطلياوى ثم القاهرى الشافعى ويعرف بالبدوى ، ولد بطليا من المنوفية وقدم القاهرة بعد السبعين والثمانمائة ، فجود القرآن وقرأ لابن كثير ، ثم اشتغل بالفقه عند ابن سولة وغيره ، واشتغل بالنحو عند الكورانى والعلاء الحصنى وصالح اليمنى وغيرهم ، وقرأ فى الصرف والمنطق والأصول كثيرا ، ولازم ابن قاسم وحسنا الأعرج ، وكذا أخذ عن الشمس البلبيسى الفرضى وعبد الحق ، ونزل فى المزهرية وقطنها ، وكان الغالب عليه الخير.

شطانوف وكفورها

جاء في القاموس الجغرافي : شطانوف هي من القرى القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي شينتووفي وإنها وردت أيضا في كتب القبط باسم شينتوف ، ووردت في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه ضمن الكور القديمة باسم كورة شطنوف وفي كتاب المسالك لابن حوقل ذكرها على رأس الطريق البري الموصل من شطنوف إلى رشيد.

ووردت في نزهة المشتاق شطنوف وفي نسخ أخرى شنطوف وقال إن مدينة شطنوف واقعة على رأس الخليج (أي فرع النيل) الذي ينزل إلى دمياط ثم قال وعندها ينقسم النيل إلى قسمين ينزلان إلى أسفل ويتصلان بالبحر ، ومن هذا يتبين أن شطنوف كانت واقعة على رأس الدلتا في ذلك الوقت وقال وهي مدينة حسنة ، وقد أثبتها دوزي في نسخته طبع ليدن باسم شنطوف وهو من أسمائها المحرفة ولم يلاحظ أنها وردت في جميع الكتب السابقة لكتاب نزهة المشتاق باسمها الصحيح وهو شطنوف ، وضبطها ياقوت في معجم البلدان شطنوف قال وهي بلد بمصر على بعد فرسخين من القاهرة وعندها يفترق النيل إلى فرقتين ثم قال وهو اسم مركب وثيل فيه وهو شط النوف وقيل شط منوف.

ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد شطنوف من أعمال المنوفية ووردت في التحفة شطنوف وكفورها من أعمال المنوفية ، وبالبحث تبين لي أن كفورها هي منيل الجدي الحلواصي كفر منصور شعشاع ، وفي العهد العثماني فصل كل كفر من هذه الكفور بزمام خاص من أراضي شطنوف وأصبح كل كفر منها ناحية قائمة بذاتها ، ثم وردت برسمها الحالي وهو شطانوف في تاريخ سنة 1228 هـ.

وكان رأس الدلتا ينتهي عند شطنوف لغاية منتصف القرن السادس عشر الميلادي حيث كان النيل يتفرع عندها إلى فرعين شرقي إلى دمياط وغربي إلى رشيد ، وبعد ذلك اتصلت جزيرة دروة بأرض شطنوف فأصبح رأس الدلتا عند القناطر الخيرية الواقعة في الجهة الجنوبية من أراضي ناحية دروة ، وفي سنة 1910 اتصلت جزيرة الشعير (الواقعة في وسط النيل) من جهتها البحرية بأراضي دروة فأصبح رأس الدلتا واقعا جنوبي القناطر الخيرية وعلى بعد كيلومترين منها.

بوهة شطنوف : هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد مع شطنوف باسم شطنوف وبوهتها من أعمال المنوفية وفي التحفة بوهة شطنوف بالمنوفية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ فصل من بوهة هذه ناحية أخرى باسم كفر فرعون ، وفي فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذا الكفر وأضيف زمامه إلى بوهة شطانوف وصارتا ناحية واحدة باسم بوهة شطانوف وكفر فرعون.

جاء في الخطط التوفيقية : شطنوف قرية من مديرية المنوفية بمركز منوف موضوعة على رياح المنوفية بمسافة خمسمائة متر ، أبنيتها كمعتاد الأرياف ، وبها جامع بمنارة صغيرة وجنينة ومعمل فراريج وأبراج ، وهى أول نواحى مركز أشمون جريس من جهة الجنوب على جانب بحر الغرب ، وريها من ترعة النجار وترعة الساحل ، وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها.

وهى من البلاد القديمة الموجودة من قبل الإسلام كما يدل عليه كتب التواريخ ، فمن ذلك ما ذكرناه فى الكلام على ابشادة عن بعض التواريخ القديمة ؛ أن القيصر قسطنطين لما أرسل من طرف الوج إلى مصر لإبطال عبادة الأوثان ابتدأ بإبطال ما كان من ذلك بالإسكندرية ، ثم ركب النيل مصعدا إلى جهة قبلى فجعل يهدم المعابد ويكسر الأوثان فى طريقه ، إلى أن وصل مفرق البحرين فرأى قرية كبيرة ، فسأل عنها ، فقيل له : شطنوف ، قرية من خط ابشادة ، انتهى.

وممن نشأ من هذه البلدة حسنين أفندى على ، تربى فى مدرسة المحاسبة وخرج منها بالامتحان فى سنة ١٢٥٤، وتوظف كاتبا مدة ، ثم صار باشكاتب فى الآلاى العاشر من البيادة ، وسافر معه إلى الآستانة ، ثم عاد معه إلى مصر. وفى سنة ١٢٧٧ جعل باشكاتب المسافرخانة والسرايات والجنائن ، ثم جعل باشكاتب إدارة المحلة الكبرى مدة جعل الغربية والمنوفية مديرية واحدة تسمى بروضة البحرين ، ثم جعل باشكاتب خزينة الأمتعة ، ثم جعل باشكاتب أشوان بولاق ، ثم جعل رئيس تنظيف بديوان الأشغال ، ثم جعل رئيس ورشة الصنف بديوان المالية ، ثم رئيس قلم المعاشات بديوان الداخلية.

جريس وعزبة الحويطي (الجريسات)

سميت قرية جريس بمركز أشمون نسبة إلى عشيرة الجريسات (القريصات) القحطانية التي نزلت بالمنطقة في القرن الثاني الهجري ، ويجاورها شرقا عزبة الحويطي نسبة إلى عرب الحويطات حيث يقول علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية هو يتكلم على سمادون المجاورة : ” وفى جنوبها تل قديم يقال له كوم أبي صلاح يسكن فوقه أعراب من عرب الحويطات “.

وجاء وصفها في كتاب التحفة السنية في القرن التاسع الهجري حيث يقول ابن الجيعان : ” جريسان مساحتها 3222 فدان بها رزق 89 فدان عبرتها 10000 دينار للمقطعين وأملاك وأوقاف ” ، وقال ابن رضوان المدني وهو يشرح أنساب القبائل : « الجريسي للجريسات قرية بمصر من اعمال المنوفية ».

وجاء في موسوعة القبائل العربية : ” ذكر أحمد لطفي السيد عام ١٩٣٥ م أن الحويطات منهم في المنوفية ، قلت : ولا يوجد منهم إلَّا في أشمون جريس فقط ، ومن أشهر رجالات الحويطات في عزبة أبو صلاح مركز أشمون أذكر الأستاذ الفاضل ماهر الحويطي مدير إدارة البورصات بالهيئة العامة المصرية لسوق المال بالقاهرة وأخوه المهندس محمود الحويطي ، وأهم ما يلفت النظر في هذه العائلة هو تمسكها باسم الحويطي وهذا يدلُّ على عراقة ونبل هذه العائلة الكريمة من عشيرة الغناميين في المنوفية بالديار المصرية “.

ونقلا عن الشيخ المهندس عدنان محيبس الصريم الجريسي رئيس عموم عشائر قبيلة الجريسات القحطانية العربية العاربة في العالم العربي قال : قبيلة الجريسات هي إحدى قبائل العرب القحطانية العاربة العريقة والكبيرة في فروعها الكثيرة ، وأن مناطق انتشارها تتوزّع في عدة بلدان عربية ومنها العراق وسورية واليمن والجزيرة العربية ومصر وتونس والمغرب وفي الأردن ولبنان وفلسطين وغيرها.

وفي الخطط التوفيقية : جريس قرية من مديرية المنوفية بمركز أشمون موضوعة على جانب البحر الغربى فى مقابلة وردان أبنيتها من الآجر واللبن ، وبها جامع قديم بمنارة صغيرة مقام الشعائر ، وجملة زوايا للصلاة ، وثلاث جنائن أحداها لمصطفى بدوى ، وأخرى لعلى شرف شيخ الناحية والثالثة للأمير طلعت باشا ، وبها عزبة ووابور على البحر الغربى للأمير المذكور ، وأهلها مشهورون بصناعة الفخار كالقلل وقواديس السواقى ومصاحن البن وغيرها ، وتكسبهم من ذلك ومن الزرع.

وجاء في القاموس الجغرافي تفصيلات عن جريس وتوابعها حيث يقول محمد بك رمزي : جريس هى من القرى القديمة ، وردت فى كتاب المسالك لابن حوقل باسم الجريسات قال : وهى ضيعة مع شطنوف فى بر واحد ، ذات منبر(أى جامع فيه خطبة) وبها اسواق صالحة.

ووردت فى نزهة المشتاق الجريس ، ونسخ أخرى منها وردت محرفة بأسماء الحريس والخريش قال : وهى فى الضفة الشرقية لفرع النيل الغربى ، وهى مدينة حسنة على اقليم جليل كبير ، وهى كثيرة التجارات والعمارات والكروم والأشجار ، وأثبتها دوزى فى نسخته طبع ليدن باسم جريش ، وهو اسم مصحف ورد فى احدى نسخ التحفة.

ووردت فى جنى الأزهار خريش وهو محرف أيضا ، ووردت فى معجم البلدان الجريسات وقال : كأنه جمع تصغير جرسة موضع بمصر ، وفى قوانين ابن مماتى وفى تحفة الإرشاد الجريسات ، وفى التحفة وقوانين الدواوين جريسان من أعمال المنوفية ، وفى تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي المختصر.

ومما يلفت النظر فى تحريف اسم هذه القرية ، أنها بدأت باسم الجريسات بصيغة الجمع ثم حرف الى جريسان بصيغة المثنى ثم الى جريس بصيغة المفرد.

وفى سنة 1261 هـ فصل من جريس هذه ناحية أخرى باسم عزبة جريس ، وفى فك زمام مديرية المنوفية سنة 1901 ألغيت وحدة هذا العزبة وأضيف زمامها الى جريس فصارتا ناحية واحدة باسم جريس وعزبتها.

منشأة جريس : أصلها من توابع ناحية جريس ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ.

أبو عوالي : أصلها من توابع ناحية جريس ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ وتنسب إلى الشيخ أبو عوالي صاحب المقام الكائن بها ، وفي تاريخ سنة 1260 هـ فصل من أبو عوالي ناحية أخرى باسم منشأة أبو عوالي ، وفي فك زمام مديرية المتوفية في سنة 1901 ألغيت وحدة هذه الناحية وأضيف زمامها إلى أبو عوالي فصارتا ناحية واحدة باسم أبو عوالي ومنشأتها.