العمران والوثائق العثمانية

تخبرنا الوثائق العثمانية أن الحنفية كانت موجودة في المحلة في عام 1689 م وأنها كانت تستعمل على نطاق واسع ومعروفة بهذا الاسم وليس كما يردد السذج من أنها دخلت مصر في عهد محمد علي بعد صراعه مع الشيوخ الرافضين لها وهي من حكايات ألف ليلة وليلة على ما يبدو لأن لفظة الحنفية كانت تطلق على صنبور المياه في الحجاز والشام وسائر البلاد التابعة للعثمانيين وقتها حيث إن كلمة حنف تعني في اللغة التدفق في خط مستقيم.

وقد جاء ذلك في عقد بيع مسجل لحمام المتولي بالمحلة في سجلات محكمة الغربية الشرعية بتاريخ الثاني من جمادى الأولى سنة 1120 هجري تحت رقم 7354 / 1033 وذكر نصا في وصف المبنى : ” المشتمل الحمام المذكور على مسلخ وبيت أول وحرارة وبه أربعة بوايك عقود بكل إيوان من ذلك حوض وثلاثة مغاطس وحنفيتين وفسقية بالمسلخ المذكور المعمل ذلك بالبلاط والرخام والبياض والرصاص والمجاري والدسوت والسقف النقي المدهون “.

والوثائق العثمانية تعني كافة المحررات الحكومية الرسمية التي سجلت في العصر العثماني وتشمل كلا من حجج أرشيف الأوقاف الخاصة بالمحلة الكبرى (محفوظة في وزارة الأوقاف) من عام 951 هـ وحتى عام 1259 هـ ، والحجج الشرعية الصادرة من محكمة الباب العالي (محفوظة في دار الوثائق القومية) ، وسجل المبايعات الرسمي وإشهادات محكمة المحلة الكبرى من عام 1119 هـ إلى 1287 هـ وكذلك سجلات دار المحفوظات الخاصة بالمحلة.

وترصد هذه الوثائق تاريخ المدينة في ذلك العصر وذكرت عددا من المنشآت من أهمها الحمامات العمومية ودورها في الاستشفاء والأفراح ومنها حمام جاويش وحمام البابين (المتولي) وحمام الوراقة وحمام البصل وحمام وقف منصور الشعار نقيب الأشراف والحاج أحمد الصايغ وحمام حمادة بصندفا وحمام صندفا وسويقة النصارى والمعروف بوقف أبي العباس وحمام بمنزل عديلة هانم محمد أفندي رستم بالقرب من سوق المقاطف.

ورصدت الأسبلة ومنها سبيل مسجد أبي العباس الحريثي وجامع جاويش وزاوية الأمير محمد جلبي قنصوه في منطقة درب العرب وفي المنشأة الأميرية وكذلك كافة الأسبلة المستقلة أو الملحقة بالوكالات التجارية والمنازل والعمائر الجنائزية (مسجد الأربعين) ، وكذلك أحواض السبيل لسقيا الدواب مثل حوض جامع الشعار وحوض المسيري وحوض زاوية الشيخ يوسف أفندي الخلوتي وحوض الشيخ علي الغمري وحوض وقف الأمير مصطفى بك.

وفي ثنايا الوثائق رصد لأهم الشخصيات من الأمراء والأعيان والقضاة وشيوخ العرب وأسماء العائلات الكبرى مثل جاويش وعاصي وبالي وسبح الله ورستم وجلبي والشعار والزيني والمنزلاوي وقبرسلي ، وفيها أيضا وصف لجغرافية المدينة بمسمياتها في ذلك الوقت ومنها مناطق القبائل في درب العرب والمنشأة الأميرية التي بناها المماليك وكذلك وصف فرع النيل الذي كان يفصل المحلة عن صندفا والمعروف وقتها باسم خليج بطن البحر.

وقد عرف هذا الخليج باسم ترعة المعاش للتفرقة بينه وبين بحر الملاح شرقا وترعة اليماني غربا ، حيث كانت تنتشر الجسور على فروع النهر الثلاثة في ذلك العصر وفق ما ذكره الأستاذ مصطفى أبو شامية نقلا عن الوثائق ، منها قنطرة الأمير جعفر بجوار جسر التراب بسندفا ، وقنطرة بحر الحديد على فرع ترعة بحر الملاح بالقرب من حوض ضرب المعاش ، وقنطرة بعين واحدة بالحجر تقع على ترعة المعاش ، وقنطرة المدبح وسميت بذلك الاسم لأنه كان يقام عندها سوق يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع لذبح الأغنام والماشية وبيع لحومها.

أما الجسور السلطانية فكانت تمثل الجسور العامة للبلاد التي يتم صيانتها كل سنة من الديوان السلطانى وكانت محل عناية كاشف إقليم الغربية ومن أشهرها : جسر التراب بصندفا ، جسر السكة الحديد بجوار السكة الحديد ، جسر الحوسه ، جسر الحمارة ، جسر البحر ، جسر بحر الملاح ، وقد تولى الأمير سليمان أغا كاشف ولاية الغربية الإشراف على الجسور السلطانية سنة 1724 م ، والأمير عثمان أغا سنة 1779 م ، بينما قام الأمير رضوان بيك بحفر ترعة وتنظيفها سنة 1788 م.

ثم بعد ذلك رصدت في العصور المتأخرة كل من قنطرة الحنفي وتقع على بحر الملاح أمام محلج كارفر ، وقنطرة نيروز وتقع على بحر الملاح والمعاش وكان يمر من فوقها قطار سكة حديد الدلتا بجوار قسم شرطة أول المحلة حاليا ، وقنطرة الشون وتقع على بحر شبين القادم من خليج مليج وكان يمر من فوقها قطار السكة الحديد التابع للحكومة المصرية.

ويعد الأمير محيي الدين زاده جاويش واحدا من أهم رواد العمران في تاريخ المحلة الكبرى ومن أكثر أمراء المماليك ارتباطا بالمدينة حيث قضى معظم حياته فيها ودفن في مقابرها وسكن فيها أولاده من بعده ، وهو صاحب التخطيط العمراني الذي وسع المنطقة المملوكية (المنشية) باتجاه صندفا وتحولت إلى (المنشأة الأميرية) كما تنسب له العديد من الآثار غير الدينية مثل الوكالات والحمامات وغيرها.

ومن أهم الآثار الدينية التي تنسب له مسجد جاويش الموجود في الميدان المعروف باسمه وقد تمت عملية إعادة بنائه بعد تصدع البناء القديم ، وكذلك القبة المقامة فوق ضريحه في مقابر سيدي حسن البدوي كما ذكر في كتاب دليل آثار الغربية ، وقد رصدت أهم أعماله في كتاب المنشآت الاجتماعية بمدينة المحلة الكبرى في العصرين العثماني وأسرة محمد علي للباحثة أمنية شريف سالم حيث تقول :

” الأمير جاويش : هو الأمير سياويش محيي زاده جوربجي طايفة عزبان بمصر المحروسة وملتزم بنواحي أبي صير والمحلة ومحلة حسن وكثير من بلدان محافظة الغربية وقد عرف بسياويش الكاشف وكان له أربعة من الأولاد ، وقد شيد الكثير من المنشآت المدنية ومنها دار وطاحون الرحى الفارسي ويجاوره فرن بالقرب من جامع المتولي كما شيد وكالة وحمامين وكان له أملاك خارج المحلة “.

ومن أهم الآثار غير الدينية الباقية حتى اليوم هي الحمام المعروف باسم حمام المتولي حيث عرفت المحلة في تاريخها بكثرة الحمامات العمومية حيث رصد علي باشا مبارك قرابة أربع وعشرين حماما بالمحلة ، وكانت من أهم المشروعات الناجحة حيث كان جزء من دخلها يذهب لورثة صاحب الوقف والجزء الآخر يتم صرفه وفق وصية صاحب المشروع ، وقد جاء في كتاب المنشآت الاجتماعية :

” من خلال الوثائق تبين أن الأمير سياويش أنشأ حمامين بمدينة المحلة : الأول مؤرخ بسنة 1100 هـ / 1689 م وعرف هذا الحمام بحمام الأمير سياويش وظل يطلق عليه هذه التسمية في الوثائق حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان يقع بجوار ضريح الأربعين بخط سيدي سعد الأنصاري ، والثاني مؤرخ بسنة 1106 هـ / 1694 م وأطلق عليه حمام البابين بخط السادة العطاريين بالقرب من جامع المتولي “.

ومن أهم الآثار غير الدينية في المحلة الكبرى وكالة قنصوة التي شيدها الأمير محمد جلبي بن الأمير حسن جوربجي قنصوة عام 1155 هـ / 1742 م لتكون إحدى المراكز التجارية الهامة في الوجه البحري ، وهي مبنية على طراز وكالة الغوري الموجودة بالقاهرة وموضعها اليوم في منطقة سوق السلطان بشارع سعد زغلول وكانت قديما قريبة من فرع النيل الأساسي.

والوكالة هي مؤسسة تجارية متكاملة نشأت في العصور الإسلامية لتلبية احتياجات التجار وتسهيل أعمالهم فهي عبارة عن مبنى كبير يحوي فناء في وسطه وحوله عدد من البواكي المتصلة ذات الأغراض المتعددة ، في الأدوار العلوية توجد غرف تصلح للإقامة والإعاشة وفي الأدوار السفلية إسطبلات لإيواء الخيول والجمال وتقديم الأعلاف لهم وحوض ماء خاص لشربهم.

وفي خلفية الوكالة توجد مخازن واسعة المساحة للغلال والبضائع تعرف باسم الحواصل ، وفي الناحية الأخرى توجد حوانيت (دكاكين) لمن يريد عرض بضاعته مباشرة في أسواق المدينة ، وبالقرب منها توجد أماكن إصلاح عربات الجر وكذلك البيطريين لعلاج مشكلات الدواب ، وكان يراعي في بنائها أن تكون قريبة من الحمامات الكبرى والبيمارستان (المستشفى).

وقد تأسست الوكالة في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة بالقرب من السوق الكبير وقتها والمعروف حاليا باسم منطقة سوق السلطان والذي كان قريبا من النهر فيسهل حركة النقل البري والبحري معا ، كما كانت قريبة من مسجد جاويش وكان وقتها من أكبر مساجد المدينة بالإضافة إلى قربها من جامع المتولي حيث كانت هذه المساجد ملتقى للتجار والأعيان والمشايخ والأمراء.

وكانت المحلة الكبرى في عصر المماليك والعثمانيين قد تحولت إلى مركز تجاري كبير في دلتا مصر خاصة في مجال الأقمشة والمنسوجات والصباغة وصناعة الحرير حيث كانت الوكالات التجارية تستورد الحرير الخام من موانىء الشام ثم تصل إلى دمياط ومنها إلى المحلة ثم تحمل إلى القاهرة أو يعاد تصدير الناتج إلى موانىء دمياط فكانت الوكالة كأنها مدينة صناعية متكاملة.

وحفلت كتب التاريخ والسجلات الرسمية بذكر أشهر عائلات المحلة التي لعبت دورا سياسيا وعلميا وتجاريا عبر تاريخها الطويل خاصة الفترة العثمانية حيث كمية ضخمة جدا من البيانات احتفظت بها دار الوثائق القومية ودار المحفوظات وحجج أرشيف وزارة الأوقاف وسجلات المحاكم الشرعية فضلا عن المراجع المعتادة وكتب التراجم والسير الذاتية وكتابات المتصوفة وشواهد القبور.

ومن أقدم عائلات المحلة عائلة الأنصاري المنتسبة إلى عشائر الخزرج التي أسست المحلة في زمن الفتح الإسلامي ومنها سعد بن قيس الساعدي الأنصاري صاحب الضريح المعروف في وسط البلدة العربية ، وقد عرفت في مرحلة تالية باسم المحلي ومن أشهر أبنائها كمال الدين أبو العباس محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الأنصاري المحلي جد عائلة الإمام جلال الدين المحلي وأبناء عمومته.

ومن فروعهم عشائر السعدي وسعادة والزغل والشافعي والتي قدمت من الشرقية ومحلة أبي الهيثم ثم في هجرات متعاقبة من الأندلس حيث سكن العبابدة الأنصار في منطقة خاصة بهم في أوائل العصر العثماني عرفت باسم عرب الشوافعية ، ومن الوافدين المغاربة عائلة السيد عبد الواحد المشيشي حفيد الشيخ عبد السلام بن مشيش والتي عرفت باسم العقاد لاشتغالهم بعقد الحرير وتجارة الأقمشة.

ومن العائلات التي ذكرتها السجلات في حركة البيع والوقف والبناء كل من الياسيني والبديوي وحوطر وأبو حشيش والغرابلي والمناخلي والفقيرة والحداد وأبو ليلة ، ومن أعيان الملتزمين والأمراء عائلات بالي وجاويش وعاصي وسبح الله والكاشف والزيني ومراد وقبرسلي وقنصوه والحبشلي ، ومن الأشراف عائلة الشعار التي احتفظت بمنصب نقيب الأشراف بالمحلة في العصر العثماني.

وذكرت السجلات أسماء العائلات الوافدة سواء من الريف أو من الشام أو من المغرب مثل عائلات الشامي والمغربي والمغاربي والشيشيني والمسيري والجمالي والمنزلاوي والبرلسي والعراقي والنحريري والسامولي والقابسي والتونسي والموليني والخواجا حيث كانت كلمة الخواجا تطلق على كبار التجار ثم حصرت في فروع محددة ، وفي العصر الحديث ذكرت عائلات قادوس وخليل والأعصر والبهلوان.

ومن العائلات المذكورة في السجلات تلك التي اشتهرت بالتجارة والثراء مثل المقدم والبدري والأحمدي والصايغ والزيات وصدقة والبغيل والهباب ، ومنهم العائلات التي تنتسب إلى الشيوخ الأفاضل من بناة المساجد مثل الطريني والغمري والحنفي والحريثي والمحجوب والصياد والسمسار والمنسوب ولازالت موجودة إلى اليوم ومن أعلامها فضيلة العلامة المرحوم الشيخ عبد الحي الغمري.

الأوقاف في المحلة

ذكر الأستاذ مصطفى أبو شامية في دراسة قيمة له أن المحلة عرفت نظام الوقف منذ الفتح الإسلامى لمصر والذى يرجع نشأته إلى الوازع الدينى واعتباره نوعا من أنواع الصدقات الجارية والإنفاق فى أوجه البر والخيرات ، وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما أراد التقرب إلى الله بأرض له : ” إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها ” ، وهكذا كان المفهوم لنظام الوقف من خلال حبس العين والتصدق بالمنفعة ، أي أن أصل الوقف لا يباع ويتم التصدق بعائد العين الموقوفة.

وكانت المحلة من المدن الكبرى التى تعددت بها أنواع الوقف بشكل شاسع على هيئة بيوت وحوانيت وأطيان زراعية وحدائق غنية ومدابغ وأفران وقاعات حياكة ووكالات تجارية وحمامات شعبية ، ولم يقتصر نظام الوقف على المسلمين فقط وإنما انتقل إلى أهل الذمة أيضا بعد أن أصبح ظاهرة نبيلة ونظاما اجتماعيا واقتصاديا له أهميته فى تحقيق التوازن بين فئات المجتمع المختلفة ، ومنها وقف المزارعين ميخائيل سعد النجار وأخية يوسف سعد النجار حيث أوقفا ستة عشر فدان وأربعة قراريط على فقراء ومساكين طائفة الأقباط الأرثوذكسية القاطنين بالمحلة الكبرى.

وعندما احتل السلطان العثمانى سليم الأول مصر سنة 923 هـ أمر بمسح الأراضى المصرية وجعل الزينى بركات متحدثا على جهات المحلة ، وتم تعيين موظفين للإشراف على إدارة تلك الأوقاف لمتابعة تحصيل أوجه الريع والنظر فى جهات الصرف وصيانة ورعاية الوقف ، وذلك من خلال وظيفة ناظر الوقف ، ومتولي الوقف ، وغفير الوقف ، وعادة ما يكون الناظر من أحد ذرية صاحب الوقف أو أقاربه الأقربين.

وقد بلغ حجم هذه الموقوفات من الكبر حتى أن بعضها امتد إلى خارج المحلة بل ومصر أيضا مثل وقف الشيخ محمد الغمري الذي أنشأ وجدد أكثر من خمسين مسجدا وزاوية مع ابنه أبي العباس فى كثير من المدن المصرية ، وكان يملك مجموعة من الأراضى والتكايا والمضايف فى فلسطين والمدينة المنورة وتركيا ، وتولت الست ظريفة الغمري زوجة عبد الله المحلاوي منصب ناظر وقف مسجدا التوبة والغمرى بالمحلة فى نهاية القرن التاسع عشر ثم تولى المنصب بعدها نجلها الوحيد أحمد أفندى المحلاوي سنة 1925 م وهو والد الصحفية الشهيرة نوال المحلاوي.

وكذلك وقف الأمير بالي مصطفى أحد أمراء المماليك الجراكسة بمصر المحروسة سابقا وكان يمتد فى أكثر من منطقة منها ميدان العتبة الشهير بالقاهرة وله مسجد بشارع سعد زغلول بالمحلة يعرف بمسجد الأمير بالي والذى أنشأه سنة 1057 هـ / 1647 م وكان يضم أسفله 12 حانوتا وسبيلا وأيضا قبة ضريحية ، وقد تم ترميم هذا المسجد سنة 1273 هـ / 1857 م عن طريق ناظر الوقف الفقير الفاني رضوان بالي.

كما تولى الخديوي عباس حلمي الثاني منصب ناظر الوقف على قبة وضريح سيدى محمد الشامي بخط علوة البسايطة بالقرب من جامع الوزيرية سنة 1898 م ، وعلى زاوية البهرجانية سنة 1908 م ، وعلى مسجد الجني بسوق اللبن سنة 1906 م.

ومن أمثلة الأوقاف الشهيرة بالمحلة : وقف القاضي بدر الدين الونائي الذى كان يملك وكالة للحرير بالقرب من وكالة أولاد أبي العباس الحريثى وقد أنشأها سنة 923 هـ ، وقف القاضى علي القاق حيث خصص ريعه على زاويته المعروفة بزاوية الوزيرية (مسجد أبو الفضل الوزيري) ، وقف العارف بالله شمس الدين أبو الطيب المعروف بابن جبريل عين أعيان التجار بالمحلة حيث خصص ريع موقوفاته على المدرسة الدهانية.

وكذلك وقف الأمير جاويش المعروف بلقب محي زاده جوربجي والذى شيد الكثير من العمائر المدنية ومنها دار وطاحون الرحى الفارسى ويجاوره فرن بالقرب من جامع المتولي وكذلك وكالة وحمامين بجانب بعض الأملاك خارج المحلة وخصص معظم الريع للصرف على الفقراء والمساكين.

وقف المرحوم الحاج على حطيبة على سبيل وساقية ، وقف الشيخ أبي عبدالله محمد وجمال الدين أولاد أبي العباس الحريثى سنة 951 هـ وهو عبارة عن حانوتين ووكالة بسوق الآدميين وقاعتين لصبغ القماش وثلاث حواصل بوكالة النحاس لصرف ريعها على جامع العنايات فإن تعذر ذلك صرف للفقراء والمساكين القاطنين بالمحلة وسندفا.

وقف الحاج منصور المعروف بلقب ابن هاجر الشعار الذى أوقف أربعة حوانيت بخط وكالة الزيت وطاحون معد لعمل (الشعر) بصندفا سنة 1063 هـ للصرف على مسجد الشعار ، فإذا تعذر الصرف عليه يؤول للفقراء والمساكين.

وقف المكرم الأمثل علم الدين سليمان سنة 1098 هـ وهوعبارة عن دار بخط يعرف بالمسمط بشاطىء بحر المحلة للصرف على مصالح مدرسة إبراهيم السجاعي بسوق الدجاج ، فإذا تعذر الصرف عليها صرف للفقراء والمساكين ، دار بخط يعرف قديماً بأبي رفالة بصندفا للمعلم عوض بن يوحنا القسيس النصراني اليعقوبي ويخصص ريعه على صهريج القاصة بالقدس وعلى فقراء النصاري.

وقف فخر الأكابر والأعيان الأمير اسماعيل جلبي عثمان جوربجي طايفة الجراكسه الشهير نسبه الكريم بالحبشلي سنة 1119 هـ وهو عبارة عن معصرة بخط بين المعاصر وعشر حوانيت ملاصقين لبعضهم البعض والزريبة التي خلفهم بخط سوق البز ورأس الفوالين للصرف على الجامع الكبير الطريني ، وقف جلبايه ابنة المرحوم الشيخ إبراهيم الزيادي سنة 1145 هـ وهو عبارة دار بخط فرن أبو سورة وخوخة اليهود للصرف على جامع النصر بسوق اللبن.

كما خصص عدد كبير من أهالى المحلة ريع بعض أوقافهم للصرف على الحرمين الشريفين وكان لها إدارة مستقلة ومنها أرض محتكرة لجهة وقف الحرمين الشريفين بخط سوق دار السلطان ، ودار بخط سويقة الغمرى ودار التلاوي المحتكرة أرضها لجهة وقف الحرمين الشريفين ، ووقف فهيمة حسن الشربيني للصرف على مصالح الحرمين ، وقف الحاج محمود محفوظ من أعيان تجار المحلة ، وقف حضرة المكرم الرشيد عبد الرحمن أفندي المنسي السفرجي بالمعية السنية سابقًا ومن ذوى الأملاك.

وقف الحاج إبراهيم الشيشيني المزارع سنة 1329 هـ / 1911 م ، وهو عبارة عن 43 فدانا واثنين وعشرين قيراطا بحوض العلو وحوض الدلالة الغربية والشرقية للصرف على مصالح الحرمين الشريفين ، فإن تعذر الصرف عليها كان ذلك وقفاً مصروفاً ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين القاطنين بالمحلة ، وباقي الأطيان الموقوفة يصرف ريعها على إحياء ليالي رمضان وليلتي العيدين وليلة المولد النبوي الشريف وليلة عاشوراء وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان من ثمن خبز ولحم وأرز وما تبع ذلك وثمن بن قهوة وأجرة فراش وصدقه على حفاظ يقرؤون القرآن الشريف ، وصدقة قدرها عشرة قروش صاغ في كل شهر وفقيه أيضاً يقرأ كل يوم سورة يس بالمنزل الكبير للعائلة ، وما يلزم صرفه من التصليحات على مدفن الواقف المذكور بالمحلة الكبرى وعلى إطعام عشر مساكين في إفطار رمضان كل يوم من كل سنة وإذا تعذر الصرف على ذلك يكون وقفاً مصروفاً ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين.

وقد استمر انتشار الأوقاف بكثرة فى عصر أسرة محمد علي مثل وقف أهلي فطومة إسماعيل وأبو شنب داوود بيك لخمسة عشر فدانا وتسعة عشر قيراطا للصرف على مدرسة العفاف الإسلامية التى تقع بشارع الشون لتربية بنات المسلمين الفقراء وصرف ما يلزم لهن من أدوات التعليم وكسوتهن في العيدين الأصغر والأكبر ، أربعة أفدنة ونصف من أطيان الرزق لأحمد أفندي كامل يوزباشي بير قدار بحوض الرمل والجني بصندفا وقفا على جامع الحنفي.

أما عبد الحميد بك أبو جازية من كبار الملاك بالغربية فقد أوقف 20 فدانا سنة 1924 م خصص ريعها مناصفة على مدرسة النسيج المصرى بالمحلة الكبرى ودار الكتب التابعة لمجلس مدينة طنطا ، وذلك لأهمية التعليم الفني والصناعي .. بينما اشترط سيد بك عبد المتعال رئيس مجلس مدينة سمنود فى نهاية القرن التاسع عشر ومن كبار ملاك الأراضى بها على ناظر أوقافه مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر فيما بعد تخصيص مبلغ 20 جنيها شهريا للمعهد الأزهرى بالمحلة الكبرى منها أربعة جنيهات لشيخ المعهد نظير تأديته لوظيفته والباقى وقدره ستة عشر جنيها توزع على العلماء والمدرسين بالمعهد بمعرفة كل من قاضي محكمة المحلة الشرعية وناظر الوقف .. وقد توفى سيد بك عبد المتعال سنة 1922 م بعد أن حقق جانبا كبير مما سعى إليه وكان متزوجا من بدر هانم الأعصر شقيقة نعمان باشا الأعصر عمدة المحلة.

وساهمت تلك الأوقاف فى النمو العمرانى لمدينة المحلة وكانت سببا فى المحافظة على أغلب العمائر الدينية والتعليمية والجنائزية التى تذخر بها المدينة ، وإن كان بعضها تعرض للهدم فى النصف الأول من القرن العشرين .

وأرفق الأستاذ مصطفى أبو شامية المصادر الخاصة بالأوقاف في المحلة وهي الكتب التالية : الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني الدكتور محمد عفيفي ، دراسة آثارية حضارية عن التطور العمرانى لمدينة المحلة الباحثة أمنية سالم ، الأوقاف السياسية فى مصر الدكتورابراهيم البيومى غانم ، الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر الدكتور محمد محمد أمين.

الأسواق في المحلة

ذكر الأستاذ مصطفى أبو شامية في دراسة قيمة له عن الأسواق في المحلة أن المدينة اشتهرت عبر تاريخها التليد بحركة التجارة والأسواق التاريخية الفريدة بالإضافة إلى الوكالات والقياسر والترابيع ، وعكست هذه الأسواق مدى الرواج التجارى والازدهار الاقتصادى الذى شهدته المحلة عبر العصور التاريخية وما كان يتمتع به تجار المحلة من مكانة بارزة.

وذكر أن التجار ساهموا فى النهوض بالاقتصاد المصري وبلغ الأمر أن ثلاثة من تجار الكارمية (تجارة التوابل) وهم برهان الدين إبراهيم المحلي وشهاب الدين أحمد بن مسلم ونور الدين علي بن الخروبي أقرضوا السلطان برقوق سنة 796 هـ / 1394 م ألف ألف درهم.

وأضاف أن الأسواق اختلفت من حيث الاتساع والارتفاع وتختلف من سوق لآخر من حيث احتوائها على عدد كبير من الحوانيت وخضعت فى عصر المماليك لرقابة الدولة والموظفين المسئولين عن مراقبة الأسعار والضرائب وتنظيم الأسواق وتخطيطها ، وشهدت الأحياء القديمة بالمحلة عددا من أشهر هذه الأسواق مثل سوق السلطان الذى يمتد من مسجد الأمير بالي ماراً بوكالة وقف قنصوه حتى جامع أبي العباس الحريثي.

وعرف بهذا الاسم نظرا لوقوع دار الكشوفية وهي مقر الحاكم بهذا السوق الذى تعددت أغراضه وضم حوانيت لبيع الزيت منها حانوت المرحوم الحاج علي أبى علاء القواس الزيات وحوانيت لبيع البن لعمل القهوة ومن أشهر تجار البن بها الحاج داود من طائفة مستحفظان وعلم الدين داود سليمان ، كما اشتهر السوق ببيع المنسوجات ومستلزماتها ، وبالقرب من جبانة حسن البدوي كان يمتد السوق العمومى والذى كان ملكا لشركة الأسواق الإنجليزية ومعظم تجاره من الانجليز ويرجع تاريخه إلى ما قبل سنة 1917 م وقد بلغت مساحة هذا السوق حوالى أربعة أفــدنة يحيط به من الخارج سور حديدي.

وقال أبو شامية : كان السوق ينقسم من الداخل إلى قسمين ، القسم الجنوبي مخصص للمواشي وبه كشكين من الخشب مستعملين كمقاهى أما القسم الشمالي فكان مخصصا لبيع الغلال وملحق به منزل من الجهة الشرقية يتكون من طابقين ، أما سوق المحلة الشهير بسوق الجمعة فيرجع تاريخه إلى القرن 13 هجرية / 19 ميلادية وكانت تعقد فيه الأسواق للباعة القادمين من القرى والمدن المجاورة للمحلة كل يوم جمعة ويمتد من الخليج (شارع سعد زغلول) حتى مقابر البدوي.

وتخصصت بعض الأسواق فى سلع ومنتجات معينة ، ففي المواد الغذائية كان هناك سوق الأرز وسوق البصل وسوق الليمون وسوق الزيتون وسوق البرسيم وسوق التبن وسوق السمك وسوق الدجاج وسوق الفوالين وسوق الخضار وسوق اللبن ، وفى الملابس ومستلزماتها سوق النجناقين ويرجع تاريخه إلى أوائل العصر العثمانى ويقع بالقرب من مسجد أبي العباس الحريثي وهو خاص ببائعي الطواقى وأغطية الرأس ، ومن أشهر الحوانيت بالسوق حانوت الخواجا أحمد المقدم ، حانوت الشيخ العمدة جمال الدين يوسف محمد شيخ طائفة التجار بالسوق ، حوانيت أولاد أبي العباس الحريثي ، سوق الخلعة وهو يرجع للعصر العثماني أيضا ويقع خلف مسجد سيدى محمد المحجوب وتخصص فى بيع الملابس المستعملة.

ومنها أيضا سوق قيسارية البز والمقصود بها حوانيت دكاكين بيع القماش ، وغالبا ما كان يعلو البناء ربع لسكن الأجانب وغير الأجانب وكان يقع على خليج المحلة وهو شارع سعد زغلول حاليا وتطل واجهته الشمالية الشرقية على مسجد أبي العباس الحريثى ويرجع تاريخ السوق إلى العصر المملوكي ، وتخصص هذا السوق فى بيع الأقمشة والمنسوجات.

وفي سنة 951 هـ / 1544 م أنشأ محي الدين عبد القادر البدري المشهور بلقب ابن صلاح عين التجار في القماش خمسة عشر حانوتًا والمقعدين ، والأربعة أروقة علوهم ، ومن أشهر شيوخ طائفة التجار بالقيسارية الشيخ يوسف الأحمدي الذي تولى مشيخة الطائفة في سنة 1097 هـ / 1685 م ، ومحمد الشهير بلقب ابن المقدم شيخ سادة التجار سنة 1040 هـ / 1630 م ، والشيخ بدري الشهير بالخطيب وكان شيخ التجار بقيسارية البز سنة 1188 هـ / 1774 م ، وفخر الخواجات الكرام عين التجار العظام الخواجا مصطفى الشهير نسبه الكريم بالنحريري التاجر في الأقمشة بالقيسارية.

وفي نفس المجال سوق العقادين الذي يقع بخط سوق السلطان ويضم أصحاب حرفة العقادة وهى الخيوط والأحبال التى كان يتم تزيين الستائر والمنسوجات الحريرية بها ومن أشهر التجار بالسوق الخواجة علي محمد الشهير نسبه بابن نور الدين العقاد بالسوق ، وسوق الخريزاتية ويقع بخط جامع المتولي وهذه المهنة كانت مكملة لتجار الأقمشة والمنسوجات وتخصص أصحابها في توفير جميع المستلزمات التي تحتاجها مهنة حياكة وتطريز الملابس من الزراير والدانتيل والركامة ، وسوق الغزل ويقع بالقرب من خط المنسوب بصندفا.

أما سوق الحرير فقد انتشر بأكثر من مكان فى المدينة وكان هناك خط يعرف قديما بحارة الحرايريين ويقع شمال وكالة أولاد الحريثي بالقرب من مسجد أبي العباس ، ووكالة أخرى بصندفا هي وكالة القاضي أوحد الدين التى يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن 11 هـ / 17 م ، وتخصصت هذه الوكالة فى بيع الحرير، ومن أشهر التجار بها محمد محمد الشامي وكان من أعيان السادة التجار ، وقد رمم فخر التجار الحاج أحمد الشهير بأبي حشيش الوكالة سنة 1204 هـ / 1789 م ، ووكالة ابن صدقة التى تخصصت فى بيع الحرير الخام حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى أوائل القرن 11 هـ / 17 م ، وهي من ضمن موقوفات محمد بن المقدم ثم استأجر الأمير مصطفى جوربجي عاصي من طائفة جمليان والناظر الشرعى لمسجد عبد الله عاصي الوكالة لمدة 90 سنة وقام بترميمها وإنشاء ما سقط منها.

وبخط سوق رأس الفوالين كانت توجد وكالة الأمير سياويش أو جاويش ، وشيدها مصطفى باشا وكان حاكم ولاية اليمن وذلك في سنة 1072 هـ / 1661 م ، وعرفت حين ذاك بوكالة الفوالين كما عرفت بوكالة وقف المرحوم مصطفى باشا ، وفي سنة 1098 هـ / 1686 م استأجر الأمير جاويش من الناظر الشرعي على وقف المرحوم مولانا مصطفى باشا أرض الوكالة وقام بإعادة بنائها والانتهاء من تشييدها سنة 1100 هـ / 1688 م ، وكانت معدة لبيع القطن والأقمشة البفتة.

ومن أشهر التجار بها في القرن 13 هـ / 19 م الحاج بدوي علي المسيري من أعيان التجار ، والحاج أحمد التاجر في الأقمشة البفت ، واندثرت تلك الوكالة في الثلاثينات من القرن العشرين .. كما وجدت أسواق لبيع وشراء الحيوانات ومستلزماتها مثل سوق البغال والحمير وسوق الجمالو سوق الغنم وكذلك سوق الآدمية وهو خاص بتجار جلود المواشي ويقع بالمنطقة بين سوق السروجيين ومسجد المحلي.

ومن أهم العمائر التجارية بالسوق الوكالة التي شيدها أولاد الحريثي سنة 951 هـ / 1544 م ، أما عن أشهر شيوخ الطائفة فمنهم العمدة الفهامة شهاب الدين أحمد الشهير نسبه الكريم بابن البغيل والزينى أحمد بن عبد الله من طائفة مستحفظان والحاج محمد يوسف المشهور بالزيات شيخ طائفة الآدمية ، ، ومن أهم العمائر التجارية بالسوق وكالة السروجية التي أنشأها الأمير إسماعيل أغا سنة 1111 هـ / 1699 م ، وكان مستخرج منها من الجهة القبلية ثمانية حوانيت معدة لتسويق سروج الأحصنة ومستلزماتها في نفس المنطقة ، وكان سوق السروجيين يقع جنوب شرق سوق النجناقين.

وفي نفس المجال سوق البرادعية ومكانه القديم بجوار حمام الشفا قبل أن ينتقل إلى شارع الشيشيني وكان يباع به مستلزمات الحمير والبغال وهى صناعة كانت مهمة ورائجة قديما حيث كان لكل بيت دابة لتنقلاتهم وأسفارهم .. كما ظهرت أسواق عرفت بأسماء الحرف التى يمارسها أصحابها مثل سوق الحدادين ويقع بخط ضريح سيدى محمد الفاطمي (زاوية الأمير إبراهيم جاويش) تجاه مقام السقايين ، وكان ملحقا بالسوق وكالة بها تسع حوانيت مخصصة للحدادة وشيدها بدر الدين محمد محي البدري سنة 951 هـ / 1544 م.

ومن أسواق المحلة في العصر العثماني سوق المقاطف وكان يقع بالقرب من الجامع المحلي الذى عرف بمسجد السخاوية أو مسجد المقاطف نسبة إلى هذا السوق حيث كان هناك إقبال كبير على شراء المقاطف من جانب الفلاحين وعمال البناء حتى وقت قريب لاستخدامها فى نقل الأتربة بسبب قوة تحملها وكانت تلك المقاطف تشبه القفة لكنها مصنوعة من الجلد القوى ولها يدين ، وإلى جواره مباشرة يقع سوق البلغ حيث بيع النعال الجلدية وكانت مصنوعة من جلود البقر ولها شكل مدبب ومسطح ليس له كعب ومفتوحة من الخلف وكان يرتديها الفلاحون وبائعى العرقسوس والشربتلية.

ومن هذه الأسواق أيضا سوق القللية ويقع بالقرب من حمام وقف الأمير سياويش (حمام الشفاء) بجوار ضريح سعد الدين الأنصاري وعُرف بذلك الاسم حيث خصص السوق لبيع القلل المصنوعة من الفخار ، وسوق الغرابلية ويقع بالقرب من حمام الشفا خلف صهريج المياه الحالي بسوق الخضار ، وسوق القطانين (سوق القطن) ، وسوق العطارين الكبار وسوق العطارين الصغار بخط المتولي ، وسوق النحاس ، وسوق الخواصين ، وسوق الحصرية ، وسوق المنيرين ، وهناك أسواق اتخذت أسمائها من المكان الذى أقيمت فيه مثل سويقة الغمري وسوق الوراقة وسوق دار السلطان ، وأخرى اشتقت تسميتها من أسماء الجماعات التى سكنت بالمنطقة مثل سوق الشوام وسوق المرحوم الأمير مراد جوربجي وسويقة السمسار وسويقة النصارى بصندفا.

أما عن أشهر الوكالات التجارية التى اندثرت فمنها وكالة الهبابين وكانت تقع بالقرب من جامع عصيات (زاوية السمسار) ، وفي سنة 1120 هـ / 1708 م تخربت الطباق العلوية واندثرت باقي أجزاء الوكالة التى كانت معدة لتجارة وتصنيع البن الذى يعتبر من الصناعات الغذائية التي دخلت مصر في العصر العثماني ومن أشهر التجار بها علم الدين سليمان داوود الشهير نسبه الكريم بالهباب وكان له مقر بسوق السلطان.

وكذلك وكالة الزيت بالقرب من خط قصبة القطن وجامع الأمير مراد والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الحادي عشر الهجري وكانت تخص الأمير محمد باش جاويش ، ووكالة الخولاتي بخط بين الدواوير بصندفا وقد أعاد بنائها وترميمها مصطفى الشيشيني سنة 1205 هـ وأنشأ ثلاثة مقاعد بالسطح منها اثنان بالجهة الغربية ورمم الحواصل الداخلة بالوكالة ، ووكالة القاضي بدر الدين الونائي وكانت تقع شمال وكالة أولاد الحريثي بحارة الحرايريين وشيدت سنة 923 هـ ، ووكالتا حسن بك عثمان السمرة وكانت الأولى بسوق الأرز والثانية بخط أبي العباس الحريثي ويرجع تاريخهما إلى أواخر القرن 13 هـ / 19 م ، ووكالة وقف ابن خال الشيخ وشيدت سنة 1194 هـ / 1780 م وتقع بخط بين الدواوير وسوق القش بصندفا.

ومن هذه المنشآت التربيعة كانت تقع على خليج المحلة شارع سعد زغلول حاليًا ، وتطل واجهتها الجنوبية الغربية على مسجد أبي العباس الحريثي وواجهتها الشمالية الغربية على شارع سوق النجناقين ، ومن المرجح أن تاريخ إنشائها يرجع إلى ما قبل العصر العثماني ، وهي عبارة عن بناء مكون من مجموعة من الحوانيت على شكل مربع ، وفي عام 951 هـ / 1544 م شيد أولاد الحريثي بها أربعة حوانيت يعلوهما أربعة طباق كما شيدوا مقعدين ، والمقعد مقصود به صالة لجلوس الرجال غالبا ما تطل على حوش أو فناء ، وكان للتربيعة سقف.

ومن أهم الوكالات التجارية المتبقية بالمحلة حاليا وكالة وقف قنصوه بسوق السلطان وشيدها الأمير محمد جلبي ابن الأمير حسن جوربجي قنصوه في الفترة ما بين 1146 ـ 1155 هـ / 1733 ـ 1742 م ، وقد عُرفت في الوثائق باسم وكالة سوق السلطان وعند العامة باسم وكالة الغوري حيث كانت على نفس الطراز المعمارى لوكالة الغورى بالقاهرة ، وتعد وكالة وقف قنصوه المثال الباقى والوحيد للمنشآت التجارية الذى مازال يحتفظ بعناصره المعمارية منذ العصر العثمانى وحتى الآن بمنطقة الدلتا ، وكانت الوكالة تستقبل عمليات البيع والشراء بالجملة والتجزئة وتوزيع ما يرد إليها على الأسواق ، وفي سنة 1891 م قامت لجنة حفظ الآثار العربية بمعاينة الوكالة واعتبرتها أثراً مدنياً وذات أهمية عظيمة على الرغم من بعض التعديلات التى أدخلت عليها.

وفي نهاية الدراسة ذكر الأستاذ مصطفى أبو شامية أهم الكتب التي وصفت حركة أسواق المحلة عبر التاريخ وهي : كتاب التطور العمراني لمدينة المحلة من العصر المملوكى حتى عصر أسرة محمد علي دراسة آثارية حضارية الباحثة أمنية سالم ، المحلة مدينة المآذن والمداخن للأستاذ محمد أنور حوطر ، مذكرات الأستاذ عبد الحى غالى والعقيد طلعت عزام ، آثار ومعالم المحلة الإسلامية والتاريخية للأستاذ حسن المنسوب.

المقابر والعمارة الإسلامية

معظم الآثار الباقية في مصر تتمثل في المقابر ودور العبادة وذلك على امتداد التاريخ المصري كله بعصوره المختلفة سواء الفرعونية والرومانية والإسلامية بسبب هيمنة الروح الدينية على البلاد منذ فجر التاريخ وهي من خصائص مصر المميزة لها ، ولذا فإنه من المهم عند دارسي التاريخ والمهتمين بالآثار متابعة التطور العمراني في المقابر المختلفة لأنها تساعد على فهم التاريخ وسد الكثير من الثغرات.

وتحتوي المحلة على ثلاث مقابر إسلامية هامة ومتنوعة حيث تعبر عن مختلف العصور الإسلامية التي تعاقبت على البلدة منذ الفتح الإسلامي وحتى الحملة الفرنسية مرورا بالفاطميين والمماليك والعثمانيين ، في أقصى شمال المدينة العربية (حي سوق اللبن حاليا) وبالقرب من داير الناحية سوف نجد أولى هذه المقابر والمعروفة باسم مقابر سيدي خلف نسبة إلى أحد الأولياء المحليين من أبناء البلدة.

ومن دراسة العمارة في هذه المقابر يبدو لنا طرازها شديد البساطة يشبه كثيرا قرافة الفسطاط بجبل المقطم حيث كان من عادة المدن في الدلتا أن تجعل مقابرها في ظاهر البلدة من الناحية البحرية حتى تكون بمأمن من الفيضان ، وفي أقصى الجنوب الغربي من المدينة العربية تأسست مقابر من نوع جديد من ناحية جودة المعمار وهي المعروفة باسم مقابر سيدي حسن البدوي وتشبه مقابر المماليك في الدراسة بالقاهرة.

وعمارتها مميزة بالقباب المبنية على الطراز المملوكي الذي كان سائدا في عصر المماليك والعثمانيين ، وتنسب إلى كبير أولياء المحلة وإمامها الأشهر ولي الله تعالى سيدي حسن البدوي من أعلام التصوف في القرن الحادي عشر الهجري وشيخ مشايخ البلدة ، وتحوي المقابر قباب للكثير من الأمراء مثل الأمير جاويش وكذلك عدد من الصوفية رجالا ونساء مثل السيدة ست الناس وسيدي أحمد أبو راشد.

وفي أقصى الجنوب تأسست مقابر الشهداء في أواخر العصر العثماني بالقرب من مسجدي الغمري القبلي وسيدي مصطفى أبو زهرة الششتاوي ، واكتسبت أهميتها بعد أن صارت مستقرا لشهداء الثورة على الفرنسيين وهم 600 شهيد منهم قاضي القضاة والكثير من أعيان المدينة وشيوخها حيث حرص الكثير من الأمراء والأعيان بعد ذلك على إنشاء مقابر عائلية لهم بالقرب من الشهداء تبركا وتيمنا بهم ، وقيل إن هذه المقابر في الأصل كانت تنسب لشهداء الفتح الإسلامي في المعركة التي حدثت مع الروم في زمن الفتح أثناء حصار سمنود وأنها تحوي أحد عشر شهيدا من جنود الجيش.

وقد حظيت العمارة الإسلامية في المحلة الكبرى باهتمام المؤرخين والآثاريين لما تحمله من خصائص ومميزات تساعد على فهم طبيعة المعمار الديني في الدلتا ومدى التشابه والاختلاف بينه وبين القاهرة وذلك كما جاء في كتاب تخطيط العمائر الدينية الإسلامية الباقية بالدلتا خلال العصرين المملوكي والعثماني دراسة تحليلية مقارنة للدكتور مجدي عبد الجواد علوان المنشور في مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب حيث يقول :

” تتميز العمارة الإسلامية في المحلة بكافة خصائص مثيلاتها في الدلتا حيث هناك تباين واضح في طرازها المعماري وأغراضها الوظيفية عن عمائر القاهرة فهي ليست عمائر سلطانية مثل العاصمة وإنما هي عمائر أميرية أقامها أمراء ممن شغلوا وظائف إدارية كبرى أو وظائف عسكرية أو كانوا ولاة أقاليم يعينون من قبل السلطان أو الوالي أو الباشا في القاهرة مثل وظيفة الكاشف مثلا وهذا النوع قليل جدا.

أما الغالبية العظمى للعمائر فهي العمائر الأهلية التي بناها الأهالي على اختلاف طبقاتهم ما بين تجار ومتصوفة وشيوخ وغيرهم ، وكانت معظم الأوقاف التي يوقفها السلاطين والولاة على المماليك في مدن وقرى الوجه البحري وهو ما كان سببا في تشييد هؤلاء الأمراء من أصحاب الأوقاف عمائر دينية بأماكن أوقافهم بالإضافة إلى الأوقاف السلطانية والديوان المفرد والذخيرة الشريفة (الجبخانه).

وأهم خصائص هذه العمائر كانت استخدامها لعناصر البيئة المحلية المتاحة من مواد البناء المختلفة مثل الطوب الآجر والطوب المنجور والخشب البلدي بينما ندر استعمال الأحجار والرخام لعدم وجود محاجر قريبة وهو ما أعطاها شكلها المميز خاصة في الواجهات والمداخل وعقود المحاريب وشرفات المآذن مع اعتمادها إلى حد كبير على الطراز المعماري الوافد من القاهرة لكن مع اختلاف النسب والمساحات.

ومن أهم العوامل التي ساعدت على العمران هو كثرة طوائف الحرفيين من بنائين ونجارين وغيرهم .. ومن أمثلة ذلك النجار المعلم عبد الجواد المحلاوي وأصله من مدينة المحلة الكبرى وله فيها أشغال خشبية متنوعة منها منبر جامع ولي الدين المندثر والمؤرخ بسنة 1037 هـ وقام بصنع مقصورة ضريح مدرسة أحمد البجم بأبيار سنة 1031 هـ مسجلا توقيعه عليها بما نصه : عمل المعلم عبد الجواد المحلاوي “.

وقد جاء تفصيل مساجد المحلة في كتاب الخطط التوفيقية حيث كتب علي باشا مبارك أن فيها نحو أربعين مسجدا غير الزوايا الصغيرة وأكثرها عامر مقام الشعائر والجمعة والجماعة ، ثم سرد منها :

جامع بحارة المتولي ، وهو أقدمها يقال : أنه أنشئ زمن فتح مصر ، وقد بني ثانيا وارتفعت أرضه أكثر من مترين.

جامع المتولي وهو مسجد كبير سعته نحو فدانين ، وبه مدرسة يقال : إنه من بناء الطوريني من أهل القرن السادس من الهجرة وقد رمم غالبه الآن شرفي بيك والشيخ محمد الجمل ناظر مدرسته وله منارة كبيرة.

جامع الشيخ إبراهيم السجاعي بحارة الجيارة يقال : إنه من بناء الجوربجي أحد أمراء الغز فى القرن التاسع وقد دفن به هو وابنه ، وقد رممّه المرحوم عباس باشا سنة خمس وستين ومائتين وألف.

جامع سيدى عطاء الله بحارة الجيارة أيضا يقال : إنه من بناء الجوربجى أيضا ، وقد جدده الخديو إسماعيل باشا سنة ثمانين ومائتين وألف.

جامع سيدى محمد المحجوب بحارة المحجوب وهو قديم وله منارة.

جامع سيدى محمد المنسوب بحارة المنسوب قديم أيضا وله منارة.

جامع سيدى عبد ربه بحارة عبد ربه يقال : إنه بني فى القرن الحادي عشر ، وقد جدده المرحوم عباس باشا سنة ثلاث وستين وله منارة.

جامع سيدى محمد الحنفى بخط المنشأة يقال : إنه بناه الحنفى فى القرن التاسع وله منارة.

جامع الشيخ عثمان الصياد بحارة صندفة له منارة ، وبه قبر الشيخ عثمان المذكور.

جامع الشيخ محمد العمري بحارة الجيارة قيل : إنه بني فى القرن الرابع.

جامع سيدى عبد الرحمن البطايحي بحارة أبى الحسن ، له منارة.

جامع أبي الحسن بحارته ، بناه فى القرن الثامن على ما قيل وله منارة ، وبه ضريحه.

جامع الشيخ محمد أبي الفضل الوزيري بسويقة النصارى ، قيل : إنه بناه فى القرن الثامن وبه ضريحه ، رمم على طرف الديوان سنة اثنتى عشرة ومائتين وألف ، ثم رممه ناظره محمود الشعار سنة ثمان وسبعين ، وله منارة.

جامع عنقا الجوربجي بسويقة النصارى أيضا.

جامع المقدم بسويقة النصارى ، كان له منارة ثم انهدمت.

جامع الأمير بالي بسويقة السلطان ، بناه ذلك الأمير فى القرن الحادى عشر ، ورممه أحد ذريته سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، وله منارة.

جامع سيدي أبي العباس الحريثي ، يقال : إنه من بناء سيدي أبي العباس المذكور الذى قبره بدمياط ظاهر يزار ، من أهل القرن السابع ، وله منارة ، رمم سنة أربعين بعد المائتين والألف من طرف محمد كاشف حاكم الغربية.

جامع الأمير جاويش بحارة سوق النوالين قيل : إنه بناه الأمير المذكور ، وهو المعروف بمحي زاده من أهل القرن التاسع وجعل له منارة.

جامع الشيخ عبد الفتاح السمسار بحارة الجني ، به ضريح الشيخ المذكور ، وله منارة.

جامع الشيخ خضر بحارته ، وبه ضريحه ويقال : إنه من أهل القرن العاشر.

جامع التوبة بحارة جامع التوبة ، له منارة ، ويقال : إنه بني فى القرن التاسع ، وقد رمم سنة خمس وستين ومائتين وألف.

جامع الديربي بسوق المحلة أنشأه الديربي فى القرن الثامن على ما يقال ، وقد رمم فى زمننا هذا.

جامع الشيخ محمد برهام بحارة صندقة ، له منارة ، وقيل إنه من إنشاء الشيخ المذكور فى القرن السابع.

جامع ولي الدين الجندي بحارة الوراقي ، وبه ضريحه وهو من أهل القرن السابع أيضا.

جامع الشيخ محمد القصبى بحارة أبي دعبس بناه ودفن به ، وهو من أهل القرن السابع ، وله منارة جددت مع ترميمه سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف.

جامع أبي القاسم بحارته وبه ضريحه ، وله منارة ، ويقال أيضا : إنه أنشىء فى القرن السابع.

جامع أبي بكر الطوريني بحارة السويقة ، له منارة ، وبه ضريحه وهو الذى بناه.

جامع الإمام بسويقة الساهي ، له منارة ، وبه ضريح الشيخ حسن الإمام.

جامع الروازقة بحارة عبد ربه ، له منارة ، وبه ضريح بانيه الشيخ عبد ربه من أهل القرن الثامن.

جامع الجوربجي سبح الله بسويقة الساهى أيضا ، له منارة.

جامع الشوافعية ، له منارة ، وهو من بناء بعض الأمراء فى القرن التاسع ، وكان مدرسة وقد رمم الآن وجعل للصلاة فقط.

جامع صوار بخط أبي القاسم ، له منارة ، وبه قبر بانيه الشيخ صوار ، يقال: إنه من أهل القرن الثامن.

جامع الشريف بحارة المرابع ، له منارة ، وبه ضريح بانيه وهو من أهل القرن العاشر.

جامع الشيخ زهير بحارة أبي دعبس ، له منارة ، وبه ضريح بانيه الشيخ زهير من أهل القرن الثامن.

جامع أبي سيفين بحارة الصاغة عند سوق السلطان ، له منارة ، وبه ضريح بانيه أبي سيفين من أهل القرن السابع على ما قيل.

جامع الأمير عاصي الجوربجى بحارة النصارى ، له منارة.

جامع الأمير مراد برأس الفوالين ، له منارة ، أنشأه ذلك الأمير ودفن به.

جامع الجني ، له منارة ، وبه ضريح بانيه الجني.

جامع الشيخ المحلي ، به ضريحه وهو من أهل القرن التاسع.

جامع الرويني بحارة أبي الحسن ، أنشأه الشيخ محمد الرويني من أهل القرن الثامن ودفن به ، وله منارة.

جامع الصامولي بحارة المنسوب ، له منارة ، أنشأه الشيخ أحمد الصامولي فى القرن السادس أو السابع ودفن به.

جامع السادات الدهانية بحارة الجيارة من إنشاء الجوربجي ، وبه أضرحة السادات.

جامع أبي حشيش بحارة المنسوب ، وهو جامع قديم متخرب.

وفيها من الزوايا الصغيرة نحو السبعة ، وفى بعضها أضرحة منشئيها ، وفى البلد أضرحة كثيرة ذات قباب غير ما فى المساجد ، كضريح الشيخ ياسين ، وسيدى حسن البدوي ، وسيدي محمد اليماني ، وسيدي عبد المجيد الصامولي ، والشيخ عامر ، والشيخ سالم ، وسيدي حسن الأقرع ، وسيدي نصر الدين المحلي ، والشيخ العسقلاني ، والشيخ بسيسة ، والأربعين ، والشهداء ، والشيخ أبي حميدة ، والشيخ الكردس ، والشيخ قلوس ، والشيخ قدح ، والشيخ مفتاح ، والمشاعلي ، والشامي ، وأبي عيسى ، وسيدي محمد الحنفي ، وسعد الأنصاري ، والحلفاوي ، والقطري ، والبقلي.

الجاسوس الفرنسي

قبل الحملة الفرنسية بسبعين عاما وفي عام 1730 م قرر ملك فرنسا إيفاد جاسوس فرنسي متنكر إلى عدد من مدن الدلتا المصرية مثل المحلة الكبرى وغيرها وذلك لهدف مثير للدهشة ألا وهو معرفة سر صناعة ملح النوشادر والذي كان مطلوبا بشدة في فرنسا لأنه يدخل في صناعة الأدوية والكيماويات وكانت فرنسا تشتري منه كميات كبيرة من مصر التي كان الحرفيون فيها يحتفظون بسر صناعته فيما بينهم حتى صارت مدن الدلتا المصدر الأول للإنتاج.

وكان القنصل الفرنسي في القاهرة قد حاول الحصول على هذا السر في عام 1722 م حيث كلف أحد المبشرين من الآباء اليسوعيين وهو الأب سيكار والذي كان يعرف العربية بمحاولة الحصول على هذا السر لكن المعلومات التي حصل عليها من تجواله كانت ناقصة لأنه غير متخصص ولذلك قرر الملك الفرنسي تكليف أحد الأطباء الفرنسيين ويدعى جرانجر للقيام بهذه المهمة التي استغرقت خمس سنوات قضاها الرجل في التجوال بين مراكز هذه الصناعة.

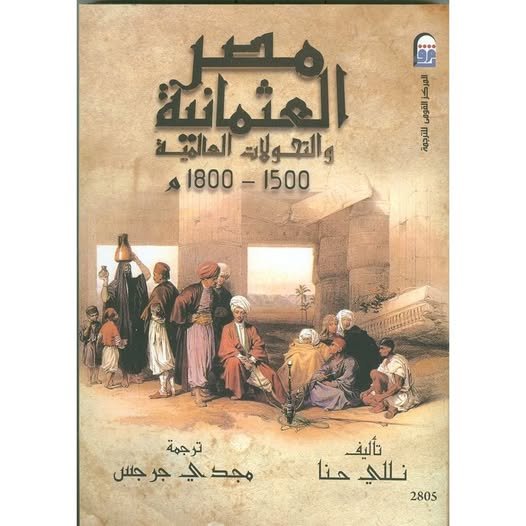

تخفى جرانجر في زي الأعراب وسار حافي القدمين حتى لا يلفت الأنظار إليه ومن ثم قام بملاحظة وتجميع معلومات حول ملح النوشادر وهذا الأمر شبيه بما نسميه في الوقت الحاضر التجسس الصناعي ، ورغم جهده الكبير واختلاطه بالأهالي إلا أن ما حصل عليه لم يكن كافيا حيث أخفى عنه الحرفيون دور الكلور في العملية ، وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب مصر العثمانية والتحولات العالمية للمؤلفة نللي حنا ومن ترجمة مجدي جرجس وجاء فيه :

” من المفيد أن نتتبع المراحل والصعوبات والوقت الذي استغرقه الفرنسيون لكي يتعرفوا على طريقة إنتاج ملح النوشادر في مصر وكيف حاولوا إنتاجه في فرنسا ، ملح النوشادر هو مادة طبيعية توجد عادة في المناطق القريبة من مراكز البراكين ولكن عادة بكميات قليلة نسبيا ، أتقن الحرفيون في مصر إنتاجه ومن ثم أصبحت مصر الدولة الوحيدة في العالم التي ينتج فيها هذا الملح صناعيا ولذلك كانت مصر شبه محتكرة لهذه السلعة في مجال التجارة الدولية.

وكانت مصر تصدر كميات كبيرة منه إلى مناطق مختلفة في العالم حيث يمكن استخدام ملح النوشادر في أمور عدة ، وكان بمصر عدد من الورش لإنتاج ملح النوشادر وبخاصة في الدلتا بعضها كانت ورشا كبيرة نذكر على سبيل المثال إحدى الورش في مدينة المحلة الكبرى كان يعمل بها ثلاثون عاملا وكانت هناك عدة ورش أخرى متوزعة في أماكن أخرى مثل قرية دميرة ودمنهور وبرنبال كذلك كانت توجد ورشة في القاهرة وأخرى ببولاق “.

وفي كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية جاء الحديث عن الصناعة في المحلة وتميزها في هذا المجال منذ زمن مبكر خاصة في صناعة الحرير والمنسوجات وسائر المنتجات المنزلية مثل الفوط والمناشف والمناديل ، في الجزء الأول جاء قولهم :

” وتقوم المحلة الكبيرة وهي مدينة يبلغ تعدادها حوالي ثمانية آلاف نفس بصنع أقمشة حريرية وشيلان من الحرير تعرف باسم شيت وحرير وبعض المنسوجات القطنية الخشنة ونوع من التفتاز الأسود تستخدمه زوجات البكوات كنقاب يتخفين به ، ويعمل في هذه المصانع 800 ـ 1000 عامل من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار “.

وفي الجزء الثالث مزيد من التفصيل : ” والمحلة الكبيرة هي عاصمة الغربية واسمها يعني حرفيا المدينة الكبيرة وهي في الواقع جديرة بهذا الاسم لأنها أكبر مدن الدلتا اتساعا لكنها ليست أكثرها ازدحاما بالسكان بالنسبة للمساحة التي تشغلها ففيها أحياء بأكملها خالية تماما من السكان.

ويدور بها بعض النشاط التجاري لكنها تلك التجارة التي تحدث في مدينة صناعية وليست تلك التي تحدث في مناطق التبادل والمستودعات الجمركية كما هو الحال في مناطق عديدة في مصر حيث الأسواق الكبيرة التي تجذب البضائع الأجنبية والوطنية من كافة الأنحاء.

وأكبر المصانع عددا في المحلة الكبيرة هي مصانع نسج الحرير ، ومما يضاعف من أهمية هذه المصانع أنه لا يوجد لها مثيل في أية مدينة مصرية أخرى ، ويأتي الحرير من سوريا في هيئة شرانق إلى دمياط وهناك تفك خيوطه لتلف في بكرات ويصبح عندئذ أصفر اللون وتشوبه بعض الشوائب ثم يبيض في المحلة الكبيرة وتغلي البكرات في النطرون وتحل خيوطها وتوضع في شلات تضرب فوق حجارة مسطحة ثم تغمر بالمياه ويعطي هذا التجهيز للحرير لونا أبيض رائع الجمال.

وفي المشغل الذي تفقدناه باهتمام شديد لاحظنا أنهم لا يصبغون الحرير إلا بثلاثة ألوان فقط هي الأسود والأحمر والأصفر ، وهم يحصلون على اللون الأسود من النيلة والأحمر من الدودة القرمزية والأصفر من البليحة وتزرع الأخيرة في إقليم الشرقية المواجه لسمنود.

وتصنع كل ملابس النساء الحريرية على وجه التقريب في مشاغل المحلة الكبيرة كما تصنع هناك أيضا المناديل التي يغطين بها رءوسهن وكذا الأقمشة التيلية الزاهية التي يصنع منها المصريون قمصانهم .. وقد شاهدنا فوق الأنوال تلك الفوط والمناشف التي تستخدمها السيدات في الحمامات وحوافها مطرزة بالحرير وهي تصنع من الكتان ومصبوغة بألوان عديدة “.

وفي الجزء الرابع من كتاب وصف مصر يتناول علماء الحملة الفرنسية بالتفصيل أحوال صناعة النسيج في العصر العثماني حيث كانت المحلة الكبرى واحدة من مراكز إنتاج الأقمشة الحريرية والقطنية ويعمل في هذا المجال ربع سكان المدينة تقريبا أي حوالي 2000 شخص لكن العدد تقلص بسبب وجود الفرنسيين ، وفي هذا يقول علماء الحملة :

” وتكاد تستحوذ مدينة المحلة الكبيرة في كل الدلتا على صناعة الأقمشة الحريرية إذ يعمل بهذه الحرفة بشكل دائم ما يصل إلى 900 عامل.

وتستخدم هذه الأقمشة من إنتاج المحلة الكبيرة في صنع ستائر النوافذ وأغطية الديوان والمخدات ومفارش المائدة المطرزة بالذهب والفضة والأحرمة واليشمك (البرقع) الأسود للسيدات ومناديل من نفس اللون يستخدمنها في تغطية رءوسهن وفي صنع نوع من ملابس النساء يسمى شلست.

وتستهلك هذه السلع المختلفة التي تصنع في المحلة الكبيرة في كل مدن مصر أو تصدر إلى كافة أملاك الدولة العثمانية.

وقد استقرت في هذه المدينة كذلك مصانع لصباغة الحرير وتتم الصباغة بالألوان الأصفر الأسود الأخضر البرتقالي والأزرق السماوي والأزرق الغامق ولا تتم الصباغة باللون الوردي إلا في القاهرة كما يجلب من هذه المدينة أيضا الخيوط الذهبية والفضية التي تدخل في صناعة المنسوجات المطرزة في المحلة الكبيرة.

وتتم التجارة بين المحلة الكبيرة وسوريا عن طريق تجار من دمياط يقومون باستجلاب الحرير من سوريا ثم يعيدون إليها جزءا من هذا الحرير بعد أن يتم تصنيعه في مصر.

وكان يعمل في نسج الأقمشة القطنية في المحلة الكبيرة ما يصل إلى ألف عامل لكن هذا العدد تقلص إلى 500 فقط أثناء إقامتنا في هذه البلاد.

ويأتي القطن الذي تصنعه المحلة من ولاية المنصورة ومن سوريا التي كان يجلب منها قطن من أرقى الأصناف ، ويبلغ طول القطعة من الأقمشة القطنية (التوب) التي تنتجها هذه المصانع 16 ذراعا ولا تختلف عن بعضها البعض إلا في العرض أو الدرجة ولهذا يتراوح ثمنها ما بين 45 إلى 150 مديني.

وقد كان يصنع في المحلة الكبيرة كذلك كمية ضئيلة من الأقمشة الكتانية وإن كانت هذه أدنى درجة بكثير مما تنتجه القرى التي تجاورها “.

وعندما نرجع إلى الماضي نجد أن المحلة كانت أكبر مدن الدلتا لكن في العصر الأيوبي بدأت مدن أخرى تظهر للوجود ، في الشمال الشرقي بنى الملك الكامل قلعة حربية مقابل طلخا أطلق عليها اسم المنصورة والتي عمرت تدريجيا بالسكان وتحولت إلى مدينة ، وفي الجنوب الغربي سكن الولي الأشهر السيد أحمد البدوي في قرية صغيرة تدعى طندتا من توابع سبرباي وبدأت طوائف الصوفية والمغاربة والمنايفة في الهجرة إليها.

وظلت المدن الثلاث تشكل سوقا للمنتجات الزراعية فقط بسبب الظروف السياسية للمنطقة حيث كانت بلاد الشام تعاني من وجود الفرنجة وهجمات المغول وكان الأناضول تحت حكم سلاجقة الروم واليونان والقسطنطينية تحت حكم الدولة البيزنطية ، وكانت الهيمنة التجارية في المنطقة خاضعة للمدن الإيطالية التي تسيطر على طريق التجارة مع الشرق بالتعاون مع سلطنة المماليك عن طريق الإسكندرية والقاهرة.

ومع حركة الكشوف الجغرافية تضاءلت أهمية مصر التجارية لكن حوض البحر المتوسط شهد تغييرا كبيرا حيث سيطرت الدولة العثمانية على البلقان واليونان والأناضول والشام ومصر وشمال أفريقيا ، وفقدت المدن الإيطالية مكانتها وحلت محلها الموانيء الفرنسية حيث كانت فرنسا الملكية حليفة قوية للعثمانيين وانشغلت أسبانيا بتجارة العالم الجديد فصار حوض المتوسط كله تحت حكم الباب العالي.

ونتيجة لهذه المتغيرات نشأ نوع جديد من التجارة الداخلية بين الأقاليم العثمانية وحلفائها حيث كان من السهل تبادل السلع والتنقل بحرية وأمان ، ورغم ضعف الإدارة العثمانية للأقاليم إلا أن الإنصاف يقتضي منا اعترافا بأن مدن الدلتا قد حققت ازدهارا كبيرا بسبب الحاجة الملحة لمنتجاتها وقربها من ساحل البحر المتوسط فطورت نمطا جديدا من الصناعات التي أصبح لها سوق رائج في الإمبراطورية العثمانية.

وهكذا صارت المحلة الكبرى مركزا لصناعات النسيج وتجارة الحرير والمنصورة مركزا لإنتاج القطن وطنطا مركزا لإنتاج الكتان وحدث تكامل بينهم في مصانع المحلة ومنها إلى ميناء دمياط الذي استعاد نشاطه وكذلك ميناء رشيد الذي ازدهر على حساب الإسكندرية بسبب قربه من مراكز الصناعة في الدلتا وسهولة النقل النهري وظلت المنطقة في رواج وازدهار اقتصادي حتى جاءت الحملة الفرنسية.

الفرنسيون في الدلتا

جاء في كتاب وصف مصر يوميات للرحالة الفرنسيين وما شاهدوه في المحلة من مظاهر اجتماعية واقتصادية في أول تواجدهم في الدلتا ومنها قولهم : ” وتضم المحلة الكبيرة بعض أطلال لمنشآت قديمة ولا تنبئنا الآثار عن وجود مدينة قديمة في هذا المكان ، ولعله كانت تقوم هنا في الماضي مدينة سينوبوليس التي كانت تابعة لإقليم بوزيريس والتي يضعها أنطونين في مساره على بعد 35 ميلا من ثمويس ، ويشكل هذان الموقعان إطارا حول موقع المحلة الكبيرة عند المقارنة بينه وبين موقع بوصير وتمى الأمديد ، أما عن مسافة الـ 42 ميلا الواقعة بين سينوبوليس وأندرو فهي نفس المسافة بين سينوبوليس وموقع طوا القديمة على طريق طنطا ، أما الآثار التي عثر عليها في المحلة الكبيرة فهي وثيقة الصلة بالآثار التي وجدناها في بهبيت.

والمحلة الكبيرة هي ملتقى كل بغايا الدلتا بل وملجأ لكل اللاتي يتخوفن على أنفسهن ـ في أماكن أخرى بما فيها القاهرة ـ من ملاحقة الشرطة لهن ، وهن يرتعن هنا في حرية مطلقة ومن هناك تدير زعيمتهن رحلاتهن إلى المناطق المجاورة ، وتجذب الأسواق وموالد الأولياء على الدوام عددا كبيرا منهن ، وقد حدث أكثر من مرة أثناء جولاتنا بالمدينة أن شاهدنا بعض هؤلاء الفتيات يهرولن أمام فرق جنودنا ويشوشن بنغمات الدفوف والصاجات التي يحملنها على موسيقانا العسكرية كما كن يلجأن لكل فنون التأنق لإغراء جنودنا كما كن ينصبن خيامهن وسط مخيماتنا.

ويوم وصلنا إلى المحلة الكبيرة أقمنا عند واحد من أغنى سكانها ، وكان في ذلك اليوم يحتفل بزواج رجل شاب هو رئيس خدمه وقد لقينا بكثير من المودة والترحيب وأراد أن يشهدنا على كافة تفاصيل حفل الزفاف ، كان المنزل مزدانا بالأضواء وكان أصدقاء الزوج متجمعين مع بقية الناس في فناء المنزل وكان الجميع جالسين على مقاعد وكانت تسمع من وقت لآخر أغنيات من بعض المغنيات الجالسات في المندرة وسط النساء وصديقات الأسرة.

واستمرت هذه الأغنيات التي تصحبها الدفوف وبعض الآلات الموسيقية الأخرى لمدة تقرب من ساعة ونصف حتى نزلت اثنتان من العوالم إلى الفناء حيث قامتا بأداء رقصات جنسية عنيفة وكانت إحداهما تقوم بدور الرجل بينما قامت الأخرى بدور المرأة ومثلتا بحركات معبرة ـ بل مسرفة في التعبير لكي يفهمها الأوروبي ـ هجمات العاشق ومحاولاته وتمنع العروس الشابة ومقاومتها .. ويجد الشرقيون لذة كبرى في هذه التمثيليات الصريحة ويحضر الشبان من كلا الجنسين هذه الحفلات بحرية تامة.

وما إن انتهى الرقص حتى ظهر رب البيت وأصدقاؤه في المندرة ودعينا لاحتلال مكان الصدارة وكان يجلس إلى جوارنا العريس وكان اسمه علي وكان جالسا على كنبة ، أما عروسه الشابة عيوشة والتي لم يكن قد رآها حتى الآن فكانت في حجرة مجاورة محاطة بسيدات منهمكات في تزيينها ، وعندما انتهت من زينتها جاء من يصحب عليا لدخول هذه الحجرة وافتضت أمام عينه بكارة تلك التي أصبحت زوجته.

وجاؤوا بعد ذلك نحونا وبدأ العريس كأنما يسير القهقرى كان خطوه بطيئا وكان يستند إلى سيدتين وكانت تتبعه العروس وهي مسنودة بنفس الطريقة ، وكانت تزينها جواهر ثمينة كما كانت تزين رأسها عمامة محلاة بسلاسل من ذهب وفضة وكانت جبهتها وخداها مصبوغة باللون الأحمر ورسمت فوقها بأوراق ذهبية رسوم غريبة وكانت عيناها خفيضتين في حياء وعندما يحدث أن ترفع عينيها فإنما لكي تثبتهما فوق عريسها السائر أمامها.

وهكذا وصل كلاهما على مقربة من الكنبة التي كنا نجلس عليها واتخذ العريس من جديد مكانه إلى جوارنا أما العروس فظلت واقفة أمامه لا تتحرك ، وقام أحد الشيوخ ـ وهو صديق حميم للعائلة ـ لينتزع قطعة من الذهب من فمه ليضعها في فمها ، وبعد ذلك عادت إلى الغرفة المجاورة تصحبها على الدوام هاتان السيدتان اللتان كانتا تسندانها وكانت تصيحان من وقت لآخر : السعيد من يعيش في ظل شريعتك يا نبي.

وغيرت العروس ملابسها وظهرت من جديد أمامنا تتألق في ملابس جديدة ولم يعد علي منذ الآن يتابعها وأخذت تقوم بجولة في الحجرة وجاءت مرة أخرى لتجلس أمامنا وفي هذه المرة وضع العجوز قطعة الذهب على صدرها بدلا من فمها وتكررت هذه العملية الغريبة خمس مرات في حضورنا ، وتكررت كثيرا بعد ذلك في الليل مع ظهور العروس في كل مرة بملابس أخرى جديدة.

وفي أثناء الفترات الفاصلة بين ذلك كانت المغنيات يؤدين بعض الأغنيات مصحوبات بآلاتهن الموسيقية المنفرة ، وقام الموسيقيون الذين يصحبون العروس ـ وكذلك القابلة ـ بجمع البارات من المتفرجين ، ولم نبق لننتظر نهاية الحفل فقد كنا في أمس الحاجة إلى الراحة فانسحبنا إلى الحجرة التي كانت قد أعدت لنا.

وفراش المصريين في العادة عبارة عن حشية من القطن مفروشة على الأرض فوقها غطاء من الكتان ، ويحتفظ الرجال والنساء أثناء الليل عادة بأجزاء من ملابسهم وبالذات غطاء رؤوسهم ، وتغطي الحشية ناموسية وهي تقي من لدغات الحشرات المنزلية وأثناء النهار يطوى كل ذلك ويخبأ في دولاب بحيث لا تجد بعد ذلك أثرا لفراش منصوب في البيوت كما أن المرء لا يرى هناك لا كرسيا ولا منضدة.

أما أرضية الحجرات فمغطاة حتى ثلاثة أرباعها بحصيرة ، وبطول جدران الحجرة تصطف المراتب القطنية تغطيها سجادة تتدلى حتى تغطي جزءا من الحصيرة وتصف فوق المراتب ملاصقة للجدران مخدات ضخمة قماشها من الحرير ، في هذه المنطقة يجلسون عادة وعلى الداخل أن يخلع نعليه في ذلك الجزء من أرضية الحجرة الذي لا تغطيه إلا الحصيرة والسجادة ، وفي هذا الجزء المكشوف كذلك يوضع الإبريق والطشت والحنفية وباختصار كل ما يمكن أن يتسبب في اتساخ السجادة التي يتمددون عليها أو يجلسون القرفصاء لفترة طويلة من النهار.

ويجلس الرجال على عادة الأوروبيين أمام باب منازلهم في بعض الأحيان على مقاعد كبيرة من الخشب لا ظهر لها ولا مساند (دكة) وقد استعاضوا عن المنضدة ـ وهي تنقصهم ـ بأن يسندوا الورق على يدهم اليسرى وأحيانا على لوحة متنقلة يحملونها في أيديهم أو يضعونها فوق ركبتهم وذلك عندما يريدون الكتابة ، أما عند الطعام فتقدم الوجبات على حصيرة مفروشة على الأرض أو على صينية دائرية من النحاس يحملها كرسي بلا مساند مصنوع من الخشب الملون المطعم بالصدف ويجلس المدعوون حولها فوق السجادة وسيقانهم مثنية تحتهم.

أما الفقراء فيستخدمون حصيرة خشنة كفراش بالليل وكمجلس ونضد أثناء النهار وتغلق النوافذ بقضبان خشبية شديدة الضيق تسمح بمرور الهواء وهو احتياط له ما يستوجبه في بلاد بمثل هذه الحرارة ، وهذه القضبان التي يتم تشكيلها من فوق تستخدم أيضا بدافع من الغيرة إذ هي تسمح لمن بالداخل أن يرى ما في الخارج دون أن يكون عرضة لأن يراه أحد.

ولم نشاهد ثمة من يستخدمون الشيش الزجاجي إلا بعض عدد قليل من أهل المدن كانوا على صلة ببعض الأوروبيين وكانوا يستخدمونه أوقات الشتاء فحسب ، وثمة قلل (قلة) وهي زهريات صغيرة غير مطلية مصنوعة من طين ذي مسام ولونها رمادي ضارب إلى الزرقة وتوضع في النوافذ في ظل القضبان الخشبية ويؤدي تيار الهواء الذي يتدفق على الدوام في هذا المكان إلى تبخر الماء الذي ينز من مسام القلة مما يبرد ما يتبقى من الماء داخل القلة بشدة ويشرب المصريون من هذه القلل على الدوام ويعطرونها أحيانا “.

والحقيقة أنه خلال ثلاثة قرون من الحكم العثماني كانت مصر والشام بعيدة عن دائرة الصراعات الأوروبية الشرسة فازدهرت حركة النقل البحري وتحولت مدن الدلتا إلى مراكز صناعية هامة في مجال الأقمشة والحرير والغزل والنسيج وتوسعت إلى مجالات أخرى مثل الصباغة وصناعة الستائر والمفروشات والسجاد والحصر حيث كانت الحركة البحرية سهلة مع الحجاز والمغرب والشام والأناضول واليونان.

وفي عام 1798 م جاءت الحملة الفرنسية ومن خلفها جيوش منافستها اللدودة إنجلترا حيث انتقل الصراع لأول مرة منذ الحروب الصليبية ليكون بالقرب من السواحل المصرية ، وكانت النتيجة المباشرة الأولى لذلك هو التوقف التام لحركة التجارة بين مصر وكل من الشام والأناضول واليونان مما سبب خرابا عاما في مدن إنتاج النسيج المصرية ومنها المحلة وطنطا والمنصورة فضلا عن تخريب الموانيء.

ومع توغل الفرنسيين في الدلتا أصدر نابليون أمره بأن على كل قرية أن تقدم عددا من الخيول للجنود الفرنسيين بكامل عدتها (السرج واللجام والركاب) وكذلك الأعلاف اللازمة لها لأن أكبر مشكلة كانت عند الفرنسيين هي العجز الدائم في الخيول ، وتم فرض غرامة على القرية التي تعجز عن ذلك تبلغ قرابة ألف ريال فإذا عجزت عن الدفع تصدر الأوامر لقومندان الولاية المختصة لضربها بالمدافع.

وتسبب ذلك في مزيد من الخراب في القرى التي تورد القطن والكتان للمصانع فضلا عن انقطاع الحرير الوارد من الشام وتخريب رشيد ودمياط ، وبعد هزيمة الفرنسيين في معركة أبو قير انقطعت عنهم الإمدادات فكان قرارهم هو نهب المدن والقرى المصرية خاصة تلك المعروفة بالثراء والإنتاج ، ومن أجل إقامة الجنود تقرر إخلاء الوكالات التجارية في المدن وتعطيلها وتحويلها إلى ثكنات وإسطبلات ، واحتل الفرنسيون وكالات سوق السلطان بالمحلة وحولوها إلى مقرات لهم وهو ما تسبب في تعطيل الحركة التجارية تماما وأصيبت الحياة في المدينة بالشلل ولاحت فيها بوادر الخراب.

وكانت المواجهة حتمية في المدن الثلاث المحلة والمنصورة وطنطا لأنها كانت الأكثر تضررا وتعرضا للخراب ، في المنصورة حدثت معركة دامية وتمكن أهلها من إبادة الحامية الفرنسية فيها فتعرضت لانتقام شرس ، وفي المحلة تزعم قاضي القضاة حركة المقاومة التي أسفرت عن استشهاد 600 من الأهالي ، وفي طنطا حدثت المواجهة الكبرى في مولد البدوي يوم 7 اكتوبر 1798 م والذي يوافق العيد القومي لمحافظة الغربية.

ومنذ اليوم الأول للحملة الفرنسية قاومت مدينة المحلة الكبرى وجودهم فيها فلم يهنأ لهم بال واضطر قومندان الغربية الفرنسي لنقل عاصمة حكمهم ومقر إقامتهم إلى سمنود ، ومنها ظلت المناوشات مستمرة مع أهالي المحلة الذين رفضوا دفع الإتاوات للعساكر الفرنسيين وتعطلت مصانع النسيج والحرير التي يعتمد عليها اقتصاد المدينة وانخفض عدد العاملين فيها للربع.

في البداية أظهر الفرنسيون وجها خادعا تحت شعارات الثورة الفرنسية لكن بعد هزيمة أسطولهم في معركة أبو قير وانقطاع الإمدادات عنهم تحولت الحملة الفرنسية إلى شراذم من قطاع الطرق واللصوص حيث الهجوم على المدن والحقول الزراعية للحصول على الطعام والأعلاف ، وكان الصدام حتميا مع أهل المحلة حيث هجمت السفن الفرنسية وضربت بالمدافع.

وقد فصل أحداث تلك الثورة عبد الرحمن الجبرتي في كتابه مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس حيث قال : ” ولما انقضت حروب الفرنسيس نزل عسكرهم إلى البلاد واحتجوا على الفلاحين بمصادقتهم العرب فضربوهم وسبوهم وطالبوهم بالمغارم والكلف الشاقة فإذا انتقلوا عنهم رجعت العرب على أثرهم فلا يمكن أهل البلاد منهم وهكذا استمر الحال.

ولما حضرت عساكر العثمانية وشاع أمر الصلح وخضوع الفرنساوية نزل طائفة من الفرنسيس إلى المنوفية وطلبوا من أهلها كلفة لرحيلهم فلما مروا بالمحلة الكبيرة تعصب أهلها واجتمعوا على قاضيها وخرجوا لحربهم ، فأكمن الفرنسيس لهم وضربوهم بالمدافع والبنادق فمات من أهل البلد نيف وستمائة إنسان وفيهم القاضي وغيره ولم ينج منهم إلا من فر “.

وتابع الجبرتي ما حدث من اضطهاد الفرنسيين لأهل المحلة بعد الثورة والانتقام من أهلها بالإتاوات فيقول : ” وأما المحلة الكبرى فإنهم رجعوا عليها وجعلوا عليها نيفا ومائة ألف ريال فرانسة وأخذوا في تحصيلها وتوزيعها على الناس وهجموا عليهم الدور وتتبعوا الأغنياء من أهلها ، كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشاقة في كل يوم منها ومن طنطا والتعنت عليهم “.

ويفصل ذلك علي باشا مبارك بقوله : ” ومن حوادث هذه المدينة كما فى الجبرتى : وقعة كانت بين أهلها وبين الفرنساوية سنة ألف ومائتين وأربع عشرة ، وذلك أنه بعد وقعة المطرية كان العرب وقطاع الطريق قائمين بالإفساد فى الجهات القبلية والبحرية حتى منعوا السبيل وأكلوا الزروعات وسلبوا الأموال ، وقامت البلاد بعضها على بعض واستعان بعضهم بالعرب فدخلوا فيهم وتطاولوا وضربوا عليهم الضرائب وطالبوهم بالآثار والعوائد القديمة ، ثم نزل الفرنسيس على البلاد وتعللوا على أهلها بمصادقتهم العرب والغز وطلبوا منهم الكلف الشاقة واستعملوا فيهم الأذى فكان الناس فى عذاب بين الفرنسيس والعرب ، ومر طائفة من الفرنسيس على المحلة الكبرى فتعصب أهلها واجتمعوا عند قاضيها وخرجوا لحرب الفرنسيس فكمنوا لهم وضربوهم بالمدافع والبنادق فقتل من أهل المحلة ما ينيف عن ستمائة نفس وقتل القاضى وفرّ من فرّ “.