انفصال دولة الأوان

في أعقاب موت قايتباي عام 901 هـ دبت الفوضى في مصر حيث دارت الصراعات بين المماليك المتنازعين واستعانت كل طائفة بقبائل من عربان الشرقية فاستغل الجويلي أمير عربان البحيرة الفرصة وقام بالتعاون مع حسن بن مرعي شيخ عربان الغربية في عام 904 هـ فرفضوا دفع الخراج وهزموا المماليك الذين فقدت هيبتهم.

في نفس الوقت الذي قامت فيه عرب عزالة في الصعيد بمهاجمة المماليك وألحقوا بهم خسائر فادحة في الأرواح فانتقم منهم المماليك شر انتقام وهاجموا منازلهم في الصعيد وقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم ، وفي عهد قنصوه الغوري ارتفعت وتيرة الثورة في كافة أنحاء البلاد حيث قتل كاشف الشرقية فقام المماليك بالانتقام من العرب بأساليب وحشية فقطعوا رؤوس الشباب وأرسلوها إلى القاهرة في شلف التبن وقطعوا أجساد آخرين بالمناشير وسلخوا بعضهم أحياء.

فتزايدت وتيرة الثورة خاصة بعد أن أقدم الغوري على قتل شيوخ العرب في الشرقية مثل أحمد بن مهنا وعبد الدايم بن أحمد بن بقر وعمر بن موسى النفيعي وصالح بن قرطام وعبيد بن أبي الشوارب وقاسم الغريب ، ونتيجة لما حدث في الشرقية قرر عربان الغربية والبحيرة والجيزة الاتحاد سويا وصدوا هجوم المماليك ومنعوا الخراج في عام 918 هـ ولم يتمكن الغوري من السيطرة مرة أخرى على هذه الأقاليم مدة خمس سنوات بينما ظلت الشرقية في حالة ثورة لا تهدأ بسبب قتل زعمائها والتنكيل بأبنائها.

وعندما ترامت الأنباء إلى العرب بمصرع قنصوه الغوري في مرج دابق عام 922 هـ ثارت العرب في الوجه البحري ضد المماليك حتى اضطر طومان باي لتسيير دوريات لحماية القاهرة كما أنه رفض اشتراك العرب معه في مواجهة العثمانيين رغم أن عددا من القبائل حشد جيوشه لمؤازرة المماليك بينما قامت قبيلة بني عدي بالعصيان في الصعيد وتحريض القبائل الأخرى على الانتقام لقتلاها وذلك تحت قيادة شيخها علم الدين بن محمود دقيلة العدوي.

وهكذا جاءت الساعات الأخيرة لتسدل الستار على دولة المماليك الشراكسة بعد أن تسببت سياستهم في تحطيم الجبهة الداخلية وتفرقة الناس وإثارة العداوة والبغضاء بدلا من أن يجمعوا الصفوف ويوحدوا القوى فكان ذلك سببا فيما حل بهم من نكبات وتسببوا بسوء صنيعهم في الاحتلال العثماني للبلاد ، ويبدو أن المماليك شعروا بالندم في وقت لا ينفع فيه الندم على سوء معاملتهم للقبائل العربية.

ويتبين هذا من خلال حديث الأمير المملوكي قيت الرحبي أحد مساعدي السلطان طومان باي الذي وضح فيه الأسباب التي دفعت القبائل العربية للوقوف بجانب العثمانيين حينما قال : ” إن العربان صارت كلها أعداء لنا وعونا لعدونا وليس فيهم من يقاتل معنا ويكافح عنا لأنه ما منهم أحد إلا من قتلنا إما أباه وإما أخاه وإما ابنه أو ابن عمه أو أحد أقاربه وذلك لما كانوا يعصون علينا فهم الآن كل واحد منهم يطالبنا بثأره القديم وأما عدونا فإنه قد جاءهم جديد وليس بينه وبينهم شيء من العداوة فإنه يذهب إليه أكابرهم فيعطيهم ويرضيهم ويعلق آمالهم بجزيل المطامع ويحلف لهم أنه لا يؤذيهم ولا يقتل منهم أحدا ولا يأخذ منهم خراجا “.

وأول حاكم على المحلة الكبرى في العصر العثماني شخص غريب الأطوار دارت حوله الكثير من القصص والروايات وهو الزيني بركات بن موسى المحتسب والذي عين في مهمته في لحظة فارقة بين عهدين ، ذلك أنه بعد معركة الريدانية مباشرة وفي شهر محرم من عام 923 هـ قرر السلطان سليم الأول العثماني تغيير الأوضاع الإدارية في الأقاليم المصرية بشكل جذري وانتدب لذلك عددا من كبار معاونيه الموثوق بهم.

أصدر تعليماته إلى الدفتردار ليوزعهم على الأقاليم المختلفة واختص الزيني بركات بالمحلة الكبرى تحديدا بسبب ثرائها وأهميتها التجارية والجغرافية حيث كانت المهمة الأولى له هي مسح الأراضي الزراعية ومصادرة إقطاعات المماليك وحصر الأوقاف وإعادة تنظيم الري وإصلاح الجسور وضبط الأمن ، ورغم أن هذه المهمة استغرقت ستة أشهر فقط إلا أنها كانت الخطوة الأولى في التغييرات الكبرى التي حدثت بعد ذلك.

يقول ابن إياس الحنفي في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور : ” وفي يوم الثلاثاء خامس عشرين المحرم أخلع الدفتردار على الشرفي يونس الأستادار قفطان مخمل مذهبا وجعله متحدثا على جهات البلاد الشرقية ليمسح البلاد ويكشف ما فيها من إقطاعات المماليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف فأخذ قوائم من أولاد الجيعان بمعنى ذلك ونزل إلى الشرقية فما أبقى من أبواب المظالم شيئا حتى فعله بالشرقية.

وقرر فخر الدين بن عوض وبركات أخا شرف الدين الصغير متحدثين على الجهات الغربية وقرر الزيني بركات بن موسى متحدثا في جهات المحلة وقرر شرف الدين الصغير وأبا البقا ناظر الاسطبل متحدثين في الجهات القبلية ، فأظهر كل منهم أنواعا من المظالم في حق الناس بسبب الإقطاعات والرزق وأشيع أن السلطان سليم شاه أوقف أمر المناشير التي بيد أولاد الناس بسبب أقاطيعهم فحصل لهم غاية النكد بسبب ذلك “.

وأسفرت هذه الإجراءات بعد ذلك عن إلغاء نظام الأعمال وإنشاء ولاية الغربية وعاصمتها المحلة وكذلك نتج عنها تسليم الأرياف إلى شيوخ العرب ونزع ملكية المماليك السابقة للأرياف واقتصارهم على المدن فقط ، كما تم إلغاء نظام الإقطاع والقضاء على نفوذ الطبقة الحاكمة من أبناء المماليك والتي كانت تعرف باسم أولاد الناس وهي الإجراءات التي اعتبرها ابن إياس ظالمة بحق طائفته التي ينتمي إليها والتي ذلت بعد العز.

أما الزيني بركات فقد ترقى وأضاف إليه خاير بك وظائف أخرى مع احتفاظه بالإشراف على نظر المحلة ، يقول ابن إياس : ” وأخلع على الزيني بركات بن موسى وقرره مدبر المملكة وناظر الحسبة الشريفة ونظر الذخيرة الشريفة وناظر البيمارستان المنصوري وغير ذلك من الوظائف فتزايدت عظمته واجتمعت الكلمة فيه وصار عزيز مصر في هذه الأيام الفترة فتوجهت الناس إلى بابه لقضاء حوائجها وصار هو حاكم البلد “.

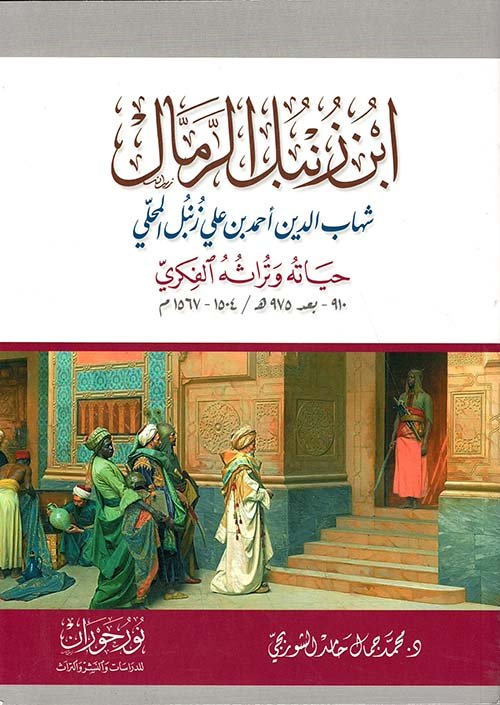

ومن أعلام المحلة الكبرى في القرن العاشر الهجري واحد من أهم المؤرخين في العصور الإسلامية وهو شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن زنبل المحلي المعروف بلقب الرمال لاشتغاله بضرب الرمل وقراءة الطالع وتفسير الأحلام وأعمال التنجيم ، وجاءت شهرته بسبب معاصرته لتغير سياسي كبير في تاريخ مصر وهو سقوط دولة المماليك ودخول العثمانيين للبلاد حيث رصد ذلك في كتابه انفصال دولة الأوان واتصال دولة بني عثمان والذي طبع باسم آخرة المماليك وواقعة السلطان سليم العثماني مع قنصوه الغَوري.

ولد في المحلة الكبرى عام 1504 م وتوفي في عام 1567م فكان شاهد عيان على الأحداث ثم مشاركا في الحياة السياسية عندما التحق للعمل موظفا في ديوان الجيش العثماني وتعلم اللغة التركية ثم عمل في خدمة الوالي محمود باشا وكان مقربا منه ، وقد بدأ ابن زنبل سنة 1538 م في تأليف الكتاب الذي أرخ فيه للوقائع التي جرت بين المماليك والعثمانيين ناقلا الواقع بدقة ووضوح مع ذكر المصادر والاهتمام بالتفاصيل وشغلت هذه الوقائع ثلثي الكتاب ثم جاء الباقي ليسرد فيه ما تلاها من أحداث خلال نصف قرن من حكم العثمانيين للبلاد.

ومن أهم الأحداث التي تناولها نهاية الصراع بين المماليك والقبائل العربية والتنظيمات الإدارية العثمانية ، كما تناول تمرد جان برد الغزالي وفتح جزيرة رودس وتمرد الأمير جانم والأمير إينال وكذلك محاولة أحمد باشا الوالي للاستقلال وإعلان تسلطنه على مصر ثم أرخ لولاية محمود باشا ثم مقتله ، وقد كتب ابن زنبل كتابا باللغة التركية يرصد فيه حكام مصر من العثمانيين كما ذكر أحوال الديار المصرية في كتابه قانون الدنيا وعجائبها من مشرقها لمغربها كما ألف كتابا في الرمل والتنجيم وهو المقالات في حل المشكلات.

وله كتاب في الجغرافيا ذكر فيه وصفا لمدينة المحلة الكبرى هو تحفة الملوك والرغائب لما في البر والبحر من العجائب والغرائب ، وحكى عن المماليك فقال : ” أما أهل الثقة والقرابة فكانوا نواباً في نواحي مصر .. المحلة مع أطاس وكان مشهوراً بالظلم ” ، وقال عن شيوخ العرب : ” خلع السلطان سليم بعد دخوله القاهرة على شيخ العرب حماد شيخ عزالة بإقليم البحيرة وجاء إليه الأمير علي بن عمر شيخ هوارة فخلع عليه بإمارة الصعيد بمدينة جرجا وخلع على علم الدين شيخ بني عدي وكتب لهم التوقيع بذلك وخلع عليهم وانصرفوا “.

أئمة التصوف في العصر العثماني

إمام المحلة وشيخها في القرن العاشر الهجري هو فتح الدين أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الغمري ، ولد في المحلة الكبرى عام 854 هـ وتوفي في عام 939 هـ ، جده هو الشيخ شمس الدين الغمري الذي نزل المحلة وعمر المدرسة الشمسية بالمسجد الفاطمي وهو جامع الغمري القبلي ، وأبوه هو الشيخ أبو العباس الغمري صاحب الإنشاءات الكبرى في المحلة والقاهرة والذي بنى جامع التوبة والمعروف باسم الغمري البحري.

ذكره نجم الدين محمد الغزي في كتابه الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة فقال : ” محمد بن أحمد الغمري المصري : محمد بن أحمد الشيخ الصالح الورع سيدي أبي الحسن ابن الشيخ العارف بالله تعالى سيدي أبي العباس الغمري المصري الشافعي الصوفي ، رأى الشيخ محمد الشناوي في منامه أن نخلة في جامع الغمري قطع رأسها فطلع لها رأس في الحال فأول ذلك أن سيدي أبا الحسن يخلف أباه فكان كذلك.

قال الشعراوي : جاورت عنده ثلاثين سنة ما رأيت أحداً من أهل العصر على طريقته في التواضع والزهد وخفض الجناح وكان يقول : إذا سمع أحداً يعد ذهباً يضيق صدري ، وكان لا يبيت وعنده دينار ولا درهم ويعطي السائل ما وجد حتى قميصه الذي عليه وكان يخدم في بيته ما دام فيه ويساعد الخدام يقطع العجين ويغسل الأواني ويقد تحت القدر ويغرف للفقراء بنفسه وكان شديد الحياء لا ينام بحضرة أحد أبداً ويقول : أخاف أن يخرج مني ريح وأنا نائم.

وكان حمل المعاشرة خصوصاً في السفر لا يتخصص بشيء عن الفقراء وكان كثير التحمل للبلاء لا يشكو من شيء أصلاً ، وكان حلساً من أحلاس بيته لا يخرج منه إلا للصلاة وقراءة الجزء أو حاجة ضرورة وإذا خرج ترك الأكل والشرب لئلا يحتاج إلى قضاء الحاجة في غير منزله ، مات رضي الله تعالى عنه في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ودفن عند والده في المقصورة أخريات الجامع التي من إنشاء أبيه سيدي أبي العباس الغمري رضي الله تعالى عنه “.

وقال عنه الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ” مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر فتح الدّين أَبُو الْفَتْح بن الشَّيْخ أبي الْعَبَّاس الغمري الأَصْل الْمحلي الشَّافِعِي .. ولد فِي رَابِع عشر رَمَضَان سنة أَربع وَخمسين وَثَمَانمِائَة بالمحلة وَحفظ الْقُرْآن والمنهاجين الفرعي والأصلي وَعرض على جملَة الْجَمَاعَة بل وَسمع مني وَمن الشاوي والقمصي وَآخَرين وَمِمَّا سَمعه علي القَوْل البديع وَقَرَأَ دروسا فِي التَّقْرِيب للنووي.

واشتغل على الشهَاب بن الْمصْرِيّ فِي الْفِقْه وَعَلِيهِ وعَلى أبي عبد الله التّونسِيّ فِي الْعَرَبيَّة بل قَرَأَ دروسا فِي الْفِقْه على الْفَخر المقسي وَكَذَا أَخذ فِيهِ وَفِي النَّحْو عَن الشّرف البرمكيني حِين سَافر إِلَيْهِم الْمحلة وَفِيهِمَا وَفِي الْأُصُول عَن الشهَاب بن الأقيطع وَأكْثر من ملازمته وَحضر عِنْد الْكَمَال بن أبي شرِيف والبدر بن الْقطَّان والأبناسي وَابْن قَاسم وزَكَرِيا وَغَيرهم ، وَخلف وَالِده حِين قطن الْقَاهِرَة فِي الْمحلة وَصَارَ رَأْسا وَله مزِيد توجه إِلَى الِاشْتِغَال والمذاكرة “.

وفي القرن العاشر الهجري تمتعت الطرق الصوفية برعاية مباشرة من السلطة العثمانية التي أتاحت لهم الأوقاف والأملاك ودعمت بناء الزوايا والتكايا فتحولت الطرق إلى مؤسسات كبرى وصار لها وضع رسمي في الديار المصرية ، وكان من الطبيعي أن تنشأ بين الطرق المختلفة صراعات ومنافسات حفلت بها كتب التاريخ في تلك الفترة حيث شهدت المحلة الكبرى صراعا طريفا بين اثنين من العائلات العريقة التي كانت تتزعم الحياة الدينية في المدينة.

عائلة الغمري وعائلة الطريني ولكل واحدة منهما تاريخ عريق وإسهامات قوية خاصة في بناء المساجد الكبرى الباقية إلى اليوم ، عائلة الغمري ينسب لها الشيخ شمس الدين الغمري وأبو العباس الغمري وأبو الحسن الغمري شيخ التصوف والفقه في المحلة ثم حفيدهم الشيخ عبد الله الغمري.

وعائلة الطريني وينسب لها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الطريني الذي بنى جامع الطريني الكبير المعروف بالمتولي والإمام أبو بكر الطريني شيخ المحلة وإمامها في القرن التاسع الهجري وصاحب الزاوية المعروفة في سندفا باسم مسجد الطريني الصغير ، وفي القرن العاشر كان يتولى الإشراف على أوقافهم حفيدهم الشيخ عبد المجيد الطريني حيث احتدمت المنافسة بين العائلتين على الزعامة واجتذاب المريدين والتوسع في الهيمنة والنفوذ.

شمل النزاع المريدين وأيضا الأمراء والتجار والحرفيين في المدينة وهو أمر كان وقتها شائعا في القاهرة وكل المدن في مصر حيث تنحاز طائفة من الأمراء إلى طريقة صوفية بعينها ومعهم جانب من كبار التجار والأعيان ومعهم طوائف من الحرفيين ليشكلوا مجتمعا كاملا مغلقا على نفسه ، وقد امتد الصراع بين الشيخين عشرين عاما حتى أصلح بينهم شيخ الصوفية في عصره الإمام عبد الوهاب الشعراني كما ذكر في كتابه المنن الوسطى حيث يقول :

” ولما وقعت العداوة بين الشيخ عبد الله الغمري والشيخ عبد المجيد الطريني وانقسمت أهل المحلة نصفين مع كل واحد جماعة جمعت بينهما عندي في الزاوية في محل خلوة وقلت لهما : لا شك ولا خفاء أنكم مشايخ البلد وكلام كل واحد منكما مقبول عند جماعته ومريديه فينحل الأمر إلى صحة تجريح عرض كل واحد منكما وتزول حرمتكما جميعا فاستحسنا الكلام وأقبلا على بعضهما وكان لهما نحو عشرين سنة متعاديين والناس بينهما في تعب “.

وفي العصر العثماني هيمنت الطرق الصوفية على المدن والقرى المصرية وتأسست فيها الطرق المختلفة وجماعات الصوفية المتعددة ، وقد حفلت المحلة الكبرى بعدد كبير منهم ذكرهم الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات فقال : ” سيدي الشيخ محمد الغمري أحد أعيان أصحاب سيدي احمد الزاهد – رضي الله عنه – كان من العلماء العاملين والفقراء الزاهدين المحققين سار في الطريق بسيرة صالحة وكانت جماعته في المحلة الكبرى وغيرها يضرب بهم المثل في الأدب والاجتهاد “.

واشتهر من أتباعهم عدد من المتصوفة جاء ذكرهم في ذيل الطبقات للشعراني منهم الشيخ نور الدين المحلي حيث قال : ” ومنهم الإمام العالم العلامة الشيخ نور الدين المحلي الشافعي المقيم بالمحلة الكبرى أخذ العلم عن شيخ الإسلام كمال الدين الطويل وعن الشيخ شمس الدين المسيري وعن شيخنا الشيخ شمس الدين الدواخلي بجامع الغمري بالقاهرة ودرس العلم وأفتى بالمحلة ووعظ الناس وشرح عدة كتب في فقه الشافعي وانتفع به خلائق.

وله توجه تام إلى الله تعالى وتهجد في الليل ينام الإنس والجن وهو لا ينام وله أوراد عظيمة ولم يزل من صغره إلى الآن على الأخلاق الحسنة والأدب والحياء وكف الجوارح عما لا ينبغي يفرح إذا أدبر عنه الناس إلى الاشتغال على أحد من أقرانه وهذا من علامة إخلاصه فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله على ممر الأقات إلى الممات آمين ، مات في شهر ذي القعدة سنة ثلاثين وتسعمائة ودفن في مقبرة المحلة رحمه الله تعالى “.

وجاء في ذيل الطبقات عن الشيخ شمس الدين المحلي : ” ومنهم الصالح العالم العلامة الشيخ شمس الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه أحد طلبة شهاب الدين الرملي وغيره أخذ العلم عن جماعات وتفنن في العلوم وأجازوه في الفتوى والتدريس فدرس وأفتى وانتفع به خلائق وظهر علمه وفضله للخاص والعام وله الاعتقاد التام في طائفة الفقراء والصوفية والتهجد العظيم في الليل جميل المعاشرة كريم النفس حسن الأخلاق.

قال الشعراني صحبته عشرين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه في دينه يحب الخمول ويكره الشهرة وما سمعته يذكر أحدا من المسلمين بسوء ولا يزاحم على شيء من أمور الدنيا يقنع بالرغيف اليابس من غير أدم ولم يزل معرضا عن أبناء الدنيا لا يتردد إلى أحد منهم إلا لضرورة وهو من أشد الناس حبا لطائفة الفقراء كان يقول إنه يحصل له أنس عظيم إذا جلس عند أحد منهم حتى يمتلأ قلبه أنسا فأسأل الله أن يزيده من فضله علما وعملا وزهدا وورعا “.

والمقابر التاريخية في غرب المحلة الكبرى التي تعرف باسم مقابر سيدي حسن البدوي تنسب إلى ولي الله تعالى السيد حسن بن محمود بن يوسف أبو شوشة العطوي والمتوفي عام 1132 هـ. والمعروف بلقب البدوي بسبب عائلته التي تنحدر من عرب العطايا ، وهو شيخ المحلة وعالمها الأكبر وأستاذ الأئمة وكبير المتصوفة فيها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري.

وله مقام معروف بهذه المقابر وإلى جواره دفن ولده السيد محمد أبو شوشة المتوفي عام 1153 هـ وهو جد عائلات البدوي وشوشة بالمحلة ، ومن أولاد السيد محمد أبو شوشة كل من السادة الشيوخ علي وعبد الله وحسن ومن أحفاده كل من يوسف ومحمد ابنا علي بن محمد أبو شوشة وجميعهم من شيوخ المحلة وساداتها طوال الحقبة العثمانية وعرف عنهم صفات الزهد والورع والتقوى وحسن الخلق.

وقد كان معاصرا للأمير محيي الدين زاده جاويش صاحب الإنشاءات الكبرى في المحلة والذي كان من مريديه وبنى ضريحه في نفس المقابر ، وقد عرف السيد حسن البدوي بمواقفه في مجابهة الظلم والجهر بالحق وله في ذلك حوادث مشهودة بصحبة الفقيه الشيخ علي بن محمد المحلي الشافعي ذكرها المحبي قائلا : ” ثم رجع إلى بلده وصحب العارف بالله حسنا البدوي ولازمه وله معه وقائع كثيرة “.

ومن تلاميذه الشيخ يونس بن أحمد المحلي والذي جاء في ترجمته في كتاب سلك الدرر للمرادي : ” تعلم الفقه والحديث والتفسير على يد مفتي المحلة الشيخ علي بن الأقرع والعارف بالله سيدي حسن البدوي ” ، ومنهم ابن عبد اللطيف البشبيشي وقال عنه الغزي في كتاب خلاصة الأثر : ” وقرأ بالمحلة على الشيخ العارف بالله تعالى القطب الرباني حسن البدوي ولازمه كثيرا وبشره بأشياء حصلت له “.

وكانت منازل قبيلة العطايا في بادية الشام ثم ارتحلت بسبب الحروب الصليبية إلى مدينة الصالحية التي بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب بأطراف الشرقية فعمروها ثم انتشروا منها إلى السنانية بدمياط ثم نوسا الغيط ومنها إلى السنطة في جوار الخزاعلة من بني يوسف ، ومنها انتشرت فروعهم في كل من المحلة الكبرى وشبرا اليمن وميت حواي وشندلات وميت حبيب والدلجمون ومحلة دمنة والبحيرة.

وفي العصور المختلفة يظهر علماء أفذاذ يقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم ، ومن علماء المحلة الأفذاذ الشيخ الإمام علي بن محمد المحلي الشافعي من رجال القرن الحادي عشر الهجري والذي قام بواجبه في مواجهة جور العثمانيين وأزلامهم مما عرضه لمواجهات كثيرة ومحن متعددة ، وكان يعمل بالتجارة حتى يستغني عن عطائهم ويستقل برأيه فلا يفرض عليه ما لا يرضاه ، وقد جاءت ترجمته في كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر.

يقول المحبي الحنفي في كتابه وقد أسهب في الحديث عنه وعن فضائله : ” كان إماما فقيها مفتيا ذاكرا للمذهب عالما بدقائقه عمدة الفتوى في إقليم الغربية بمصر كثير الفوائد حسن المحاضرة لذيذ المفاكهة جيد المناظرة مكرما لجليسه مؤنسا له وعنده كياسة وحشمة وإنسانية ومروءة وكان عزيز النفس لطيف الذوق يقول الحق وينكر المنكر ويخاطب الحكام بالغلظة وامتحن بسبب ذلك امتحانا كثيرا وكان كثير الملازمة لبيته لا يخرج إلا لضرورة محبا للغرباء محسنا إليهم معتقدا لأهل الخير.

وكان في الفنون العقلية بحرا زاخرا وشاعت فتاويه في الآفاق مع التوقي الشديد في سائر أحواله ، ولد بالمحلة وبها نشأ وقدم مصر وأخذ بها عن النور الزيادي وسالم الشبشيري وعلي الحلبي ومن عاصرهم من علماء الجامع الأزهر وقرأ على النور الشبراملسي ولازمه كثيرا مع كونه شاركه في كثير من شيوخه وأجازه شيوخ كثيرون وأذن لجماعته بمروياته وحج مرات ورحل إلى اليمن واجتمع فيه بالإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم وحظي عنده وعظمت مكانته وأجزل صلته.

ثم رجع إلى بلده وصحب العارف بالله تعالى حسنا البدوي ولازمه وله معه وقائع كثيرة وتصدى للتدريس وأخذ عنه جمع من الأكابر منهم الشهاب البشبيشي ، وكان يتعاطى التجارة حتى أثرى وكثر ماله وجمع الله تعالى له بين سعادة الدارين وانتهت إليه رياسة المذهب الشافعي ببلده وتفرد بالمشيخة وكان عارفا بالأمور يتيمن برأيه وله حظ من الصلاة والصيام قليل الوقيعة في الناس حافظ للسانه مقتصدا في ملبسه وعيشه .. وكانت وفاته بالمحلة الكبرى في سنة تسعين وألف “.

أعلام المحلة في العصر العثماني

الإمام ابن حجر الهيتمي إمام الحرم المكي : شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي لُقب بابن حجر نسبة إلى جدّ من أجداده ، والسعدي نسبة إلى عشيرة بني سعد من الخزرج وهم من عرب الحوف الشرقي المهاجرين إلى وسط الدلتا في القرن الثاني الهجري (عرب شرقيون) ، والهيتمي نسبة إلى قرية محلة أبي الهيثم نسبة إلى سيدنا أبي الهيثم كثير مولى عقبة بن عامر الجهني.

ولد في محلة أبي الهيثم وهي الهياتم مركز المحلة الكبرى حاليا في عام 1503 م وتوفي في مكة المكرمة في عام 1566 م ودفن في مقبرة المعلاة ، قدم ابن حجر إلى مكة في آخر سنة ثلاث وثلاثين فحجّ وجاور بها ثم عاد إلى مصر ثم حجّ بعياله في آخر سنة سبع وثلاثين ثم حجّ سنة أربعين وجاور من ذلك الوقت بمكة وأقام بها يدرّس ويفتي ويؤلّف إِلَى أَن توفّي فَكَانَت مُدَّةَ إقامته بهَا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سنة.

قال عنه ابن العماد الحنبلي : ” خاتمة العلماء الأعلام بحراً لا تكدره الدّلاء إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأ كوكباً سيّاراً في منهاج سماء الساري يهتدي به المهتدون تحقيقاً لقوله تعالى : {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} ، واحد العصر وثاني القطر وثالث الشمس والبدر أقسمت المشكلات ألا تتضح إلّا لديه وأكدت المعضلات أن لا تنجلي إلا عليه لا سيما وفي الحجاز عليها قد حجر ولا عجب فإنه المسمى بابن حجر “.

وقال عنه عبد القادر العيدروس في كتاب النور السافر عن أخبار القرن العاشر : ” الشَّيْخ الإِمَام شيخ الْإِسْلَام خَاتِمَة أهل الْفتيا والتدريس ناشر عُلُوم الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس .. كَانَ بحراً فِي علم الفقه وتحقيقه لَا تكدره الدلاء وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ كَمَا أجمع على ذَلِك العارفون وانعقدت عَلَيْهِ خناصر الملأ إِمَام اقتدت بِهِ الْأَئِمَّة وَهَمَّام صَار فِي إقليم الْحجاز أمة مصنفاته فِي الْعَصْر آيَة يَعجز عَن الاتيان بِمِثْلِهَا المعاصرون “.

وقال عنه شهاب الدين الخفاجي في كتاب ريحانة الألباب وزهرة الحياة الدنيا : ” العلامة شِهاب الدين أحمد بن حَجَر الهيْتَمي نزيلُ مكَّة شرَّفها الله علامة الدَّهر خصوصا الحِجاز فإذا نُشِرت حُلَل الفضل فهو طِراز الطّراز فكم حَجَّت وفودُ الفُضلاء لكَعْبته وتوجَّهتْ وُجوُه الطَّلب إلى قِبْلته إنْ حّدث عن الفقْهِ والحديث لم تتَقرَّط الآذانُ بمثل أخباره في القديم والحديث فهو العَلْياء والسَّنَد ومن تَفُكُّ سِهامُ أفكارِه الزَّرَد “.

الإمام أبو الفضل المالكي : صاحب المسجد المعروف في منطقة الوراقة الشيخ جلال الدين أبو الفضل محمد بن قاسم السلمي المالكي المحلي السعودي ، ولد بالمحلة الكبرى عام 879 هـ وتوفي فيها عام 943 هـ ، ويرجع في نسبه إلى جده الشيخ تقي الدين أبي محمد عبد السلام بن سلطان السلمي القليبي صاحب الضريح المعروف بقرية قليب إبيار مركز كفر الزيات والمتوفي عام 658 هـ وهو من ذرية الصحابي الجليل العباس بن مرداس السلمي زعيم قبيلة بني سليم العربية وأحد قادة الفتح الإسلامي لمصر.

وقد عرف بالمالكي نسبة لمذهبه الفقهي حيث كان من علماء المالكية وعرف بالمحلي نسبة إلى بلدته المحلة الكبرى وعرف بالسعودي نسبة إلى شيخه في التصوف وهو إمام عصره الشيخ أبو السعود الجارحي صاحب المواقف التاريخية المعروفة مع المماليك والعثمانيين حيث صحبه مدة طويلة في القاهرة ثم رجع بعد وفاته إلى المحلة وبنى مسجده فيها عام 937 هـ ، وارتبط بصداقة دامت طويلا مع الإمام عبد الوهاب الشعراني ورافقه أكثر من مرة في رحلاته إلى الحجاز للحج.

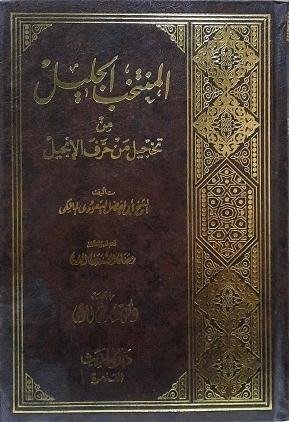

تبحر الشيخ أبو الفضل المالكي في الفقه واللغة والتصوف والشعر وله عدة كتب وتصانيف منها شرح ألفية ابن مالك وشرح همزية البوصيري ، لكن أهم مؤلفاته هو كتاب المختصر الذي يعد من أهم الكتب في علم مقارنة الأديان في القرن العاشر الهجري والمعروف باسم المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل وهو عرض شامل للكتاب الموسوعي للإمام أبي البقاء صالح بن حسين الجعفري المتوفي عام 668 هـ. والمعروف باسم تخجيل من حرف التوراة والإنجيل.

وقد نقل عنه مؤلفاته تلميذه وخليفته من بعده الشيخ أبو المجد محمد بن عبد القادر ابن الصلف المحلي والمتوفي عام 958 هـ ، وذكره حاجي خليفة في موسوعة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون فقال : ” تخجيل من حرف الإنجيل للشيخ الإمام أبي البقاء صالح بن حسين الجعفري ومنتخبه للشيخ أبي الفضل المالكي السعودي فرغ من تأليفه في شوال سنة اثنين وأربعين وتسعمائة ، أول الأصل : الحمد لله الواحد الذي لا يتكثر بالأعداد … إلخ ، وهو عشرة أبواب “.

وذكره نجم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة فقال : ” محمد بن قاسم الشيخ الإمام شيخ الإسلام جلال الدين ابن قاسم المالكي قال الشعراوي : كان كثير المراقبة لله تعالى في أحواله وكانت أوقاته كلها معمورة بذكر الله تعالى ، شرح المختصر والرسالة وانتفع به خلائق لا يحصون ، ولاه السلطان الغوري القضاء مكرهاً وكان أكثر أيامه صائماً وكان حافظاً للسانه في حق أقرانه لا يسمع أحداً يذكرهم إلا يجلهم وكان حسن الاعتقاد في الصوفية رحمه الله تعالى “.

الشيخ أبو العباس الحريثي : من أهم الآثار الإسلامية بالمحلة زاوية أبي العباس الحريثي والتي كانت مدرسة التصوف في العصر العثماني حيث شهدت مصر وقتها طفرة في الطرق الصوفية حتى صارت المدرسة المهيمنة على الفكر الرسمي والشعبي ، وشهد القرن العاشر الهجري عددا كبيرا من المتصوفة مثل عبد الوهاب الشعراني ومحمد الشناوي وعلي الخواص وأبي الحمائل السروي وأبي الغيث الكتيلي.

ومؤسس الزاوية هو الفقيه والمتصوف أبو العباس أحمد بن يوسف الحريثي البكري الصديقي ويرجع في نسبه إلى جده الأعلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وكان والده الشيخ يوسف الحريثي من أهل الطريقة ومن أصحاب الولي الأكرم سيدي محمد بن عنان العمري المدفون في مسجد الفتح برمسيس حيث تتلمذ أبو العباس على يديه وصار علما على القرن العاشر.

وله كتاب لطيف بعنوان كتاب العشرة أسئلة وهو مبحث في التصوف والفلسفة على هيئة حوار بينه وبين تلميذه شهاب الدين البلقيني يجيب فيه على أسئلته ، وفي كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي جاء عنه : ” نشأ في العبادة والإشتغال بالعلم وتلا القرآن العظيم للسبع ثم خدم سيدي محمد بن عنان وأخذ عنه الطريق وزوجه الشيخ بابنته وقربه أكثر من جميع أصحابه “.

وجاء أيضا : ” ثم صحب بعده سيدي علي المرصفي وأذن له أن يتصدر للإرشاد وتلقين الذكر قيل : ولم يأذن الشيخ بذلك لغيره ودخل الخلوة بعد أستاذه مرارا ولم يخرج للإرشاد حتى سمع الهواتف تأمره بذلك فدعا إلى طريق الله تعالى ولقن الذكر نحو عشرة آلاف مريد ، ولما حضرته الوفاة قال : خرجنا من الدنيا ولم يصح معنا صاحب في الطريق ، بني زاوية بمصر وعمر عدة مساجد في دمياط والمحلة وغيرهما “.

وقال عنه الشعراني في الطبقات : ” وكان كريم النفس حسن المعاشرة كثير التبسم زاهدا في الدنيا كثير الوحدة في الليل طوى الأربعين يوما وكان كثير التحمل لهموم الخلق حتى صار كأنه شن بال وكان مع ذلك لا يعد نفسه من أهل الطريق ، توفي بثغر دمياط في سنة خمس وأربعين وتسعمئة ودفن في زاوية الشيخ شمس الدين الدمياطي الواعظ وقبره بها ظاهر يزار “.

صاحب السعادة : صاحب السعادة هو اللقب الذي عرف به الأديب والشاعر الفكاهي الساخر أحمد المغربي القيرواني الحنفي والمتوفي في المحلة الكبرى عام 1045 هـ / 1635 م ، يرجع أصله إلى مدينة القيروان في تونس وتنقل في البلاد ما بين مصر واليمن والشام والأناضول وتولى بعض الوظائف الحكومية في مدينة مرعش وكان من أصحاب الشيخ أبي العباس المقري التلمساني في القاهرة ثم انتقل إلى المحلة الكبرى وتزوج منها واستقر بها بقية حياته بعد ترحال طويل.

وصفه محمد بن فضل الله المحبي في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر فقال : ” أحمد المغربي القيرواني الحنفي المعروف بصاحب السعادة أحد أعاجيب الزمان ونوادره وكان في مبدأ أمره خرج من بلاده وهو متقن لمعارف وأفانين كثيرة فيه فضل وأدب فوصل إلى الروم واختلط بأدبائها ولم يزل مقيما بها حتى صار مستوفيا ببلاد اليمن ورحل إليها فصادف بها حاكمها حيدر باشا فانخرط في سلك ندمائه ولم يزل عنده في مكانة سامية “.

عرف بغرابة الأطوار والتقلب بين الغنى والفقر والاعتزاز بالنفس إلى درجة الغرور وكتب عن ذلك القصائد الشعرية والمقطوعات النثرية ومن أهمها مساجلات حدثت بينه وبين الأديب الدمشقي أحمد الشاهيني والتي تشبه هجائيات جرير والفرزدق والتي جاء فيها عنه : ” أصبح في الشام كأنه في العربية ابن هشام يتكلم بغير احتشام فتارة يدعي أنه أفضل أهل المشرق وأحيانا أنه أفضل أهل المغرب وآونة أنه أكمل فضلاء مصر وردافة أنه أجل أمراء العصر “.

وذكر المحبي بعضا من الشعر الذي قيل فيه ومنها : ” من رام يحوي في العلا مراده .. فليصحبن صاحب السعادة .. مهذب الرأي في دنياه في .. يديه لا في قلبه معاده .. لله ما أسعد أوقاتي به .. وطبعه الموصوف بالإجادة .. هو القريب للقريب جامع .. في زمن مشتت أفراده .. لقاؤه وطول باع في العلى .. وزي فقر في الغنى استفاده .. طول في كل المعاني باعه .. من اغتذى مقصرا نجاده .. أحمد ذاك الكامل السامي .. قد لقبوه صاحب السعادة “.

المساجد الأثرية

مسجد عاصي : في القرن الثامن الهجري قام الأمراء المماليك بتعمير المنطقة الخالية المقابلة لمحلة الكبراء على الناحية الأخرى من النيل وهي في نفس الوقت امتداد بري يتصل بقرية صندفا من شمالها الشرقي وأطلق عليها اسم المنشية وهي حاليا حي المنشية القديمة ، وقد تنافس الأعيان في بناء القصور والمساجد وسائر الأبنية خلال العصرين المملوكي والعثماني حتى عمرت المنطقة.

ومن أهم المساجد التي بنيت في العصر العثماني مسجد الأمير عاصي الذي بناه الأمير الحاج عبد الله بن منصور المعروف بلقب ابن عاصي من أصحاب الالتزام في نواحي المحلة وأجوارها وذلك عام 1131 هـ / 1718 م وأوقف عليه أوقافا كثيرة في المحلة وصندفا ، وأكمل بناءه من بعده ولده سيدي محمد وتلميذه ومعتوقه الأمير فخر الأعيان إسماعيل جميليان.

وقد تولى كلاهما نظارة الوقف للإنفاق على عمارة المسجد وملحقاته والتي بلغت قرابة مائة وخمسين ألف (نصف فضة) وهي العملة السائدة وقتها وذلك كما جاء في نص وثيقة الوقف المؤرخة في عام 1136 هـ والتي نشرها الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أبو شامية نقلا عن الباحثة أمينة سالم والتي حوت تقريرا مفصلا عن النفقات والأوقاف والملحقات وشراء المستلزمات.

وتتميز عمارة المسجد بالمأذنة الرابضة فوق المدخل الذي يؤدي إلى البوائك المكونة للمسجد ثم إيوان القبلة وأعمدته مع عدم وجود الصحن واستبداله بعدد من النوافذ التي يحيط بها سقف مرتفع ويعرف في العمارة الإسلامية باسم الشخشيخة ، وكان من أهم الملحقات وجود الخلاوي وهي غرف معدة للخلوة والاعتكاف والعبادة على طريقة زوايا الصوفية في العصر العثماني.

وقد قامت إدارة آثار المحلة بعملية ترميم شامل للمسجد تحت إشراف الأستاذ الدسوقي منصور مدير آثار المحلة وذلك بعمل صلب كامل للمسجد من الداخل والخارج وكذلك المئذنة وعمل جسات وحقن للتربة أسفل المسجد لتدعيم الأساسات وعزل كامل لأرضيات المسجد ومعالجة شروخ الجدران وتركيب مدادات خشبية مدفونة بين مداميك الطوب بعد استبدال القديم المتهالك.

مسجد الشريف المغربي : العلاقات بين مصر والمغرب العربي قديمة منذ مقدم الفاطميين وتأسيس القاهرة ثم نزوح القبائل المغاربية إلى وسط الدلتا ، لكن في العصر العثماني حدثت الهجرة الكبرى للأندلسيين من الأشراف والعرب والبربر إلى مصر بعد سقوط غرناطة ومنهم من استقر في المدن الكبرى للعمل بالتجارة.

وقد أطلق المصريون وقتها اسم المغربي على من ينتسب إلى الأندلسيين أو المغاربة ، وقد حظيت المحلة بواحد من الأشراف استقر بها وعمل في التجارة وازدهرت أحواله وينسب له المسجد الموجود أمام وكالة قنصوة ، وقد جاء وصف المسجد في كتاب دليل آثار الغربية من إصدار وزارة الآثار وجاء فيه :

” مسجد الشريف المغربي بالمحلة الكبرى ويقع بسويقة السلطان أمام وكالة الغوري ، وينسب إلى السيد أحمد الحسيني المغربي المالكي المتوفي عام 1133 هـ / 1721 م ، أما إنشاؤه فيرجع إلى عام 1171 هـ / 1760 م وقد بقي منه المدخل والمأذنة والمنبر.

يتوج كتلة المدخل عقد ثلاثي ذو خوصات ويتوسطها المدخل الذي يعلوه عتب خشبي نقشت عليه آية قرآنية نصها (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) يعلوه نافذة من الخشب الخرط وإطارات وترابيع تضم أطباق نجمية.

أما المأذنة فتقوم على قاعدة مربعة تحمل البدن المثمن الذي يمثل الدور الثاني وبه دخلات متوجة بعقود مدببة يعلو أربع منها شرفات محمولة على مقرنصات وتعلوها نوافذ وينتهي هذا الطابق بمقرنصات تحمل الشرفة ويمثل الطابق العلوي خوذة ذات خوصات.

وبالمسجد منبر من الخشب نفذت عليه زخارف بالسدايب المعشقة من أطباق نجمية والخشب الخرط ، وعلى بابي الروضة كتابات داخل حشوتين نص الأولى : لقد بنى مسجد الله محتسبا .. السيد المغربي هو أحمد الحسيني .. بثراه حسن ختامه في تاريخ .. بيت له جنان قد نشي وبني.

أما الحشوة الثانية فنص كتاباتها : بنى السيد أحمد المنسوب مسجد .. أن بنوا أحسنوا البناء .. سعادة حسن الختام مؤرخا .. هنيئا ببيت في البناية تزينا ، وقد حرص الفنان على تسجيل التاريخ بحساب الجمل وهو عام 1173 هـ / 1760 م “.

مسجد ابن عطاء الله : في العصر العثماني شهدت الطرق الصوفية حضورا قويا في المجتمع المصري بسبب تبني الباب العالي للفكر الصوفي بشكل منظم ومنهجي ، ومعظم الأثار الإسلامية المتبقية من هذه الفترة هي الزوايا التي كانت بمثابة مقر للعبادة والخلوة والذكر ، وقد تسابق الأمراء المماليك في تلك الحقبة لنيل الحظوة لدى شيوخ الطرق وأنفقوا على المساجد والزوايا كثيرا من الأوقاف.

ومن أهم مساجد المحلة في تلك الفترة مسجد ابن عطاء الله الذي يحمل طراز المآذن العثمانية حيث بني للطريقة الشاذلية وينسب إلى واحد من أهم أعلام تلك الطريقة وهو الفقيه المالكي والولي الأشهر سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم العطائية والمدفون في قرافة القاهرة ، وقد جاء وصف المسجد في كتاب دليل آثار الغربية من إصدار وزارة الآثار وجاء فيه :

” مسجد ابن عطاء الله السكندري بالمحلة الكبرى يشرف على شارع عطاء الله في الجنوب وشارع سعد زغلول في الشمال ، وينسب إلى أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل السكندري الجذامي نسبا والشاذلي طريقا ، وهو تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي وأبي الحسن الشاذلي وتوفي عام 709 هـ / 1309 م وقد دفن بالقاهرة.

أنشأ هذا المسجد الأمير محمد جوربجي جاويش جمليان عام 1160 هـ / 1747 م وتم تجديده حديثا فيما عدا المدخل والمأذنة ، أما المدخل متوج بعقد ثلاثي ويتوسطه الباب الذي يعلوه عقد عاتق .. المأذنة : تتكون من ثلاثة طوابق يمثل الأول منها قاعدة مربعة ويتخذ الطابق الثاني شكلا مثمنا نفذت بأضلاعه دخلات معقودة بعقود مدببة ويعلو ذلك المقرنصات ذات الدلايات التي تحمل الشرفة ذات الحاجز الخشبي.

أما الطابق الثالث المثمن التخطيط فقد نفذت به نوافذ معقودة بعقود مدببة يعلوها إطارات ثم المقرنصات الحاملة للشرفة ذات الحاجز الخشبي ويمثل الطابق الرابع للمأذنة هيئة القلم الرصاص ويحمل الهلال .. أما منبر المسجد فيرجع إلى عام 1160 هـ / 1747 م وقد زين بالحشوات الخشبية بأشكال ثمانية ونجوم ثمانية وأشكال سداسية وللمنبر حاجزان من الخشب الخرط “.

وقد نشأت الطريقة الصوفية الشاذلية في المغرب عندما تتلمذ السيد أبو الحسن الشاذلي على الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي الحسني وتلقى عنه العهد ثم انتقل إلى تونس ليؤسس الطريقة التي اختلفت عن سائر الطرق في وجوب الاتباع الدائم ، وهو ما يعني أن المريد لا بد له من دوام التربية عن طريق أستاذ أو مرشد أو نقيب يتعهده دوما بالإصلاح والتزكية ، وفي القرن السابع الهجري هاجر الشاذلي إلى الإسكندرية.

وكان بصحبته تلميذه وخليفته السيد أبو العباس المرسي الأنصاري وخادمه المخلص السيد أبو العزايم ماضي بن سلطان حيث صارت الإسكندرية مقر الطريقة ومنها انتشرت إلى الدلتا والقاهرة ، في دسوق سكن أبو العزايم ماضي في قرية محلة أبي علي الغربية وفي القاهرة سكن الفقيه المالكي أحمد بن عطاء الله الجذامي السكندري الشاذلي وفي الإسكندرية استقر السيد ياقوت العرشي تلميذ المرسي وخليفته من بعده.

وفي المحلة الكبرى سكن السيد عبد الواحد بن عبد السلام بن محيي الدين حفيد الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي وعرف بلقب العقاد لاشتغاله في عقد الحرير وتجارة النسيج حيث صارت المحلة من مراكز الطريقة الشاذلية منذ زمن مبكر ، ومن أحفاده السيد محسن بن الحسين العقاد والسيد يوسف بن أحمد العقاد والسيد مصطفى بن محمد العقاد دفين المحلة الكبرى والسيد أحمد الكبير بن مصطفى العقاد.

وأشهرهم هو شيخ الطريقة الشاذلية الوفائية تاج الدين محمد بن أحمد العقاد ، ولد في المحلة الكبرى عام 1269 هـ / 1853 م وتلقى العلم عن شيوخها ونبغ في الفقه الشافعي وعمل بالتجارة ثم انتقل للدراسة في الجامع الأحمدي ثم تتلمذ على يد السيد عفيف الدين الوفائي عام 1292 هـ وخلفه في المشيخة عام 1318 هـ وتوفي في طنطا عام 1350 هـ / 1932 م ودفن في مسجده بدرب الشرفا بجوار السيد البدوي.

وقد أفرد له الحسن بن محمد الفاسي فصلا خاصا في كتابه طبقات الشاذلية الكبرى وبدأه بقوله : ” أستاذ مشايخ الطريقة الشاذلية الوفائية أيد الله دولتها العلية وسلم الحضرة النبوية وسلالة العصبة الهاشمية الملحوظ بعناية رب البرية حجة الإسلام وكهف الأنام حامل لواء العارفين وأستاذ المشايخ الراسخين كوكب العناية وقطب دائرة الهداية أستاذ التصوف والإرشاد ملاذ أهل التمكين أبو المواهب شيخي وملاذي “.

مسجد الأربعين : في عدد كبير من المدن العربية من المشرق إلى المغرب سوف نجد فيها مسجد أو ضريح يطلق عليه الأربعين وهي سمة مميزة للمدائن الإسلامية التي كانت مزدهرة في العصور الوسطى ولها ارتباط بالتصوف ، سوف نجد هذا الاسم في تكريت بالعراق وصنعاء باليمن وفي كل من حلب وحمص ودمشق بالشام وفي بئر الطيب بتونس وقسنطينة بالجزائر وطنجة بالمغرب وأجدابيا في ليبيا.

وفي مصر سوف نجد ذلك الاسم في عدد كبير من المدن مثل السويس والمنصورة وجرجا ودمياط وغيرها من المدن والقرى ، وبالطبع أيضا المحلة الكبرى التي كان بها ثلاث مساجد وأضرحة عرفت باسم الأربعين ، والباقي منها حتى اليوم هو المسجد الموجود في شارع أبو القاسم في حي سوق اللبن والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن الهجري وأعيد ترميمه في العصر العثماني.

وتعددت الأقوال في هذا الاسم ، بعضهم يقول إنه خاص بشهداء الفتح الإسلامي والبعض يعزوه للمتصوفة ، وقد فصل ذلك الدكتور محمد كمال السيد في كتابه أسماء ومسميات من تاريخ مصر الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك وفقا لما نقلته عنه الباحثة أمنية شريف سالم في كتابها المنشآت الاجتماعية بمدينة المحلة الكبرى في العصرين العثماني وأسرة محمد علي حيث تقول :

” ضريح الأربعين : الأربعين تسمية أطلقت على عدة زوايا وأضرحة في جميع أرجاء البلدان المصرية ، كان هناك عدد من الأضرحة والزوايا التي تعرف بالأربعين في مدينة المحلة ومنها ضريح أمام مسجد الكاشف بمنطقة الصهاريج والذي يجاور حمام الشفاء (جاويش) ، ضريح وتحول حاليا إلى جامع بالقرب من خوخة اليهود (المعبد اليهودي) ، ضريح آخر بالقرب من جامع برهان بصندفا.

ترجع تسمية الأربعين إلى الطرق الصوفية أو إلى المماليك الخاصكية الذين كان يعهد إليهم بتشييع المحمل وعددهم أربعون كما قال عنها الأستاذ كامل الغزي بحثا في مجلة المجمع العلمي بدمشق سنة 1936 ، اختلف المسلمون والنصارى في هؤلاء الأربعين رجلا فالنصارى يقولون أنهم الأربعون شهيدا والمسلمون يقولون إنهم أربعون رجلا من الأبدال المتدركين بالكون “.

شخصيات من العصر العثماني

الشيخ محمد السندفاوي المحلي :جاء في كتاب لواقح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني : ” الشيخ الصالح محمد السندفاوي المحلي كان شاباً صواماً قواماً قليل الكلام حسن السمت كريم النفس يحب الوحدة لا يمل منها أحب إليه يجلس في المساجد المهجورة والخرائب اجتمع رحمه الله تعالى بالشيخ العارف بالله تعالى سيدي علي الدويب بالبحر الصغير بنواحي دمياط وحصل له منه نفحات وكساه جبته وقال يا محمد ما فرح مني بذلك قط أحد غيرك ، وكانت له والدة يبرها ولا يكاد يرفع صوته عليها وكان يقول لها هبيني الله عز وجل والميعاد بيننا في الآخرة ليقطع طمعها منه.

ومكث رضي الله عنه سنين عديدة يحج على التجريد ماشياً حافياً لا يسأل أحداً شيئاً ولا يقبله منه وكان الغالب عليه السذاجة في أمور الدنيا والحذق في أمور الآخرة وكان كثير التوجه إلى الله تعالى قليل الكلام حسن المعاشرة لين الجانب لعامة المسلمين واسع الأخلاق لا يكاد أحد يغضبه ولو فعل معه ما فعل ، أخذ عنه جماعة من أهل الطريق وانتفعت بمواعظه وآدابه رضي الله عنه وصحبته نحو خمس عشر سنة ما رأيت عليه شيئاً يشينه في دينه رضي الله عنه مات سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ودفن بسندفا بالمحلة الكبرى رحمه الله تعالى “.

الشيخ محمد السمنودي :جاء في كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي : ” محمد الشيخ الإمام المحدث شمس الدين السمنودي الشافعي خطيب الجامع الأزهر كان ورعاً زاهداً لم يأكل من معاليم وظائفه الدينية شيئاً إنما كان ينفقه على العيال وكان يقول : جهدت إني آكل من معلوم فلم يتيسر لي إنما آكل من حيث لا أحتسب ، وكان يفتي بمصر مدة طويلة ثم انتقل إلى المحلة الكبرى فأقام بجامع السر يفتي ويدرس به إلى أن مات وكان لا يفتي في الطلاق أصلاً ويقول : إنهم يسألونني في مسائل الطلاق خلاف الواقع فيعملون بسبب فتياي بالباطل ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة إحدى وعشرين وتسعمائة ودفن بمقبرة الشيخ الطريني “.

الشيخ محمد الدواخلي :وجاء في نفس الكتاب : ” محمد الشيخ الإمام العلامة المحقق المحدث الشيخ شمس الدين الدواخلي من المحلة الكبرى المصري الشافعي كان – رحمه الله تعالى – مخصوصاً بالفصاحة في قراءة الحديث وكتب الرقائق والسير كريم النفس حلو اللسان كثير الصيام يقوم ويحيي ليالي رمضان كلها مؤثر الخمول وعدم الشهرة وهو مع ذلك من خزائن العلم ، أخذ عن البرهان بن أبي شريف والكمال الطويل والشمس بن قاسم والشمس الجوجري والشمس بن المؤيد والفخر القسي والزين عبد الرحمن الأنباسي وغيرهم ودرس بجامع الغمري وغيره وانتفع به خلائق ، توفي في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ودفن بتربة دجاجة خارج باب النصر “.

السيد محمد حمودة المحلي : ذكره الجبرتي فقال : ” النبيه النبيل والفقيه الجليل السيد محمد المدعو حمودة أحد ندماء الأمير رضوان كتخدا نشأ بها وحفظ القرآن واشتغل بطلب العلم فحصل مأموله في المنقول والمعقول وتعانى نظم الشعر وكان جيد القريحة حسن السليقة في النظم والنثر ثم حضر إلى مصر وأخذ عن علمائها واجتمع بالأمير رضوان كتخدا عزبان الجلفي وصار من خاصته وندمائه وامتدحه بقصائد كثيرة حج ومات وهو آيب بعجرود في سنة ثلاث وستين ومائة وألف رحمه الله تعالى “.

شهاب الدين السمنودي المحلي :جاء في كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار : ” الشيخ أحمد شهاب الدين بن محمد بن عبد الوهاب السمنودي المحلي الشافعي الإمام العلامة والرحلة الفهامة بقية المحققين وعمدة المدققين من بيت أهل العلم والصلاح والرشد والفلاح وأصلهم من سمنود ولد هو بالمحلة وقدم الجامع الأزهر وحضر على الشمس السجيني والعزيزي والملوي والشبراوي وتكمل في الفنون العربية وتلقى عن السيد علي الضرير والشيخ محمد الغلاني الكشناوي مشاركاً للشيخ حسن الجبرتي وللشيخ إبراهيم الحلبي وعاد إلى المحلة فدرس في الجامع الكبير مدة.

ثم أتى إلى مصر بأهله وعياله ومكث بها وأقرأ بالجامع الأزهر درساً وتردد إلى الأكابر والأمراء وأجلوه وقرأ في المحمدية بعد موت الشنويهي في المنهج وانضم إلى الشيخ أبي الأنوار السادات ويأتي إليه في كل يوم وكان إنساناً حسناً بهي الشكل لطيف الطباع عليه رونق وجلالة جميل المحادثة حسن الهيئة توفي بعد أن تمرض دون شهر عن مائة وست عشرة سنة مع كونه كامل الحواس إذا نهض نهض نهوض الشباب ، وكانت وفاته سنة تسع ومائتين وألف ودفن ببستان المجاورين وكان يتكتم مدة عمره كما نقل ذلك الجبرتي “.

ابن عبد اللطيف البشبيشي : جاء عنه في كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : ” الشَّيْخ أَحْمد بن عبد اللَّطِيف بن القَاضِي أَحْمد بن شمس الدّين بن عَليّ الْمصْرِيّ البشبيشي الشَّافِعِي الإِمَام الْعَالم الْمُحَقق الْحجَّة النقال كَانَ متضلعاً من فنون كَثِيرَة قوي الحافظة ميالاً نَحْو الدقة لَهُ تصرف فِي الْعبارَات ذكره الْأَخ الأديب الْفَاضِل مصطفى بن فتح الله فِيمَن ذكر من مشايخه وَأَطْنَبَ فِي مدحه وَكنت كثيرا مَا أذاكره فِي شَأْنه فيبالغ وَيذكر من فضائله وعلومه مَا يقْضِي ببراعته وتفوقه على نَظَائِره من أهل عصره.

قَالَ وَقد ولد بِبَلَدِهِ بشبيش سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَألف وَحفظ بهَا الْقُرْآن ولازم من مشايخها الشَّيْخ عَليّ الْمحلي وَقَرَأَ بالمحلة على الشَّيْخ الْعَارِف بِاللَّه تَعَالَى القطب الرباني حسن البدوي ولازمه كثيرا وبشره بأَشْيَاء حصلت لَهُ وَكَانَ يمس بدنه فِي ابْتِدَاء طلبه الْعلم وَيَقُول لَهُ يَا أَحْمد أضلاعك ملآنة من الْعلم حَتَّى كَانَ الْأَمر كَذَلِك ثمَّ رَحل إِلَى مصر وَقَرَأَ بالروايات على الشَّيْخ سُلْطَان المزاحي ولازمه فِي الْفِقْه والْحَدِيث والفرائض والعربية وَغَيرهَا نَحْو خمس عشرَة سنة.

ولازم أَبَا الضياء على الشبراملسي فِي العقائد والنحو وَالْأُصُول حَتَّى تخرج بِهِ وَأخذ عَن الْحَافِظ الشَّمْس البابلي الشَّوْبَرِيّ وَالشَّيْخ يس الْحِمصِي وسري الدّين مُحَمَّد الدروري الْحَنَفِيّ وتصدر للإقراء والتدريس بالجامع الْأَزْهَر وَاجْتمعت عَلَيْهِ الأفاضل وَجلسَ فِي مَحل شَيْخه سُلْطَان المزاحي فلازمه جماعته ودرس فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة والعقلية وَحج فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وَألف وَأقَام بِمَكَّة يدرس وانتفع بِهِ جمَاعَة من أَهلهَا وَقد سَمِعت الثَّنَاء عَلَيْهِ وعَلى فضائله من كثير مِنْهُم.

ثمَّ توجه إِلَى مصر وسافر مِنْهَا إِلَى بَلَده بشبيش لصلة رَحمَه فأدركه بهَا الْحمام وَكَانَت وَفَاته لَيْلَة الِاثْنَيْنِ سلخ رَجَب سنة سِتّ وَتِسْعين وَألف وَكنت أَنا وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا بِدِمَشْق فَذكر بعض الْحَاضِرين أَنه توفّي فراجعت الْفِكر فِي لَفْظَة مَاتَ البشبيشي فَوَجَدتهَا تَارِيخ وَفَاته فَذكرت ذَلِك للحاضرين وشاع هَذَا التَّارِيخ عني وَهُوَ بِكَسْر أَوله وثالثه بَينهمَا شين مُعْجمَة ثمَّ يَاء مثناة من تَحت ثمَّ شين مُعْجمَة ثَانِيَة قَرْيَة من أَعمال الْمحلة بالغربية “.

عبد الرؤوف البشبيشي : قال عنه الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار : ” الإمام العلامة والبحر الفهامة إمام المحققين شيخ الشيوخ عبد الرؤوف بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن علي البشبيشي الشافعي خاتمة محققي العلماء وواسطة عقد نظام الأولياء العظماء ولد ببشبيش من أعمال المحلة الكبرى واشتغل علي علمائها بعد أن حفظ القرآن ولازم ولي الله تعالى العارف بالله الشيخ علي المحلي الشهير بالأقرع في فنون من العلم.

واجتهد وحصل وأتقن وتفنن وتفرد وتردد على الشيخ العارف حسن البدوي وغيره من صوفية عصره وتأدب بهم واكتسى من أنوارهم ثم ارتحل إلى القاهرة سنة 1081 وأخذ عن الشيخ محمد ابن منصور الأطفيحي والشيخ خليل اللقاني والزرقاني وشمس الدين محمد بن قاسم البقري وغيرهم واشتهر علمه وفضله ودرس وأفاد وانتفع به أهل عصره من الطبقة الثانية وتلقوا عنه المعقول والمنقول.

ولازم عمه الشهاب في الكتب التي كان يقرأها مع كمال التوحش والعزلة والانقطاع إلى الله وعدم مسايرة أحد من طلبة عمه والتكلم معهم بل كان الغالب عليه الجلوس في حارة الحنابلة وفوق سطح الجامع حتى كان يظن من لا يعرف حاله أنه بليد لا يعرف شيئا إلى أن توجه عمه إلى الديار الحجازية حاجا سنة 1094 وجاور هناك فأرسل له بان يقرأ موضعه فتقدم وجلس.

وتصدر لتقرير العلوم الدقيقة والنحو والمعاني والفقه ففتح الله له باب القبض فكان يأتي بالمعاني الغريبة في العبارات العجيبة وتقريره اشهى من الماء عند الظمآن وانتفع به غالب مدرسي الأزهر وغالب علماء القطر الشامي ولم يزل على قدم الإفادة وملازمة الافتاء والتدريس والاملاء حتى توفي في منتصف رجب سنة 1143 “.

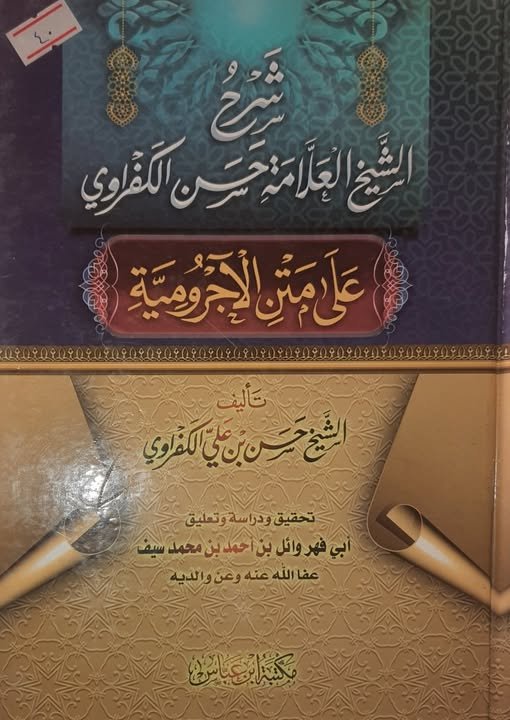

الشيخ حسن الكفراوي المحلي : مؤلف شرح الأجرومية الشهير حسن بن علي الكفراوي المحلي المتوفي عام 1202 هـ / 1788 م ، نحوي وفقيه ومحدث مصريٌ من بلدة كفر الشيخ الحجازي وهي كفر حجازي الحالية الملاصقة للمحلة الكبرى ، عاش في القرن الثاني عشر الهجري ويَعُدُّه مُؤرِّخُو النحو العربي من أهم نحاة مصر الشام ، نشأ في المحلة وبدأ تعليمه هناك حيث حفظ القرآن الكريم وبعض المتون ثم انتقل إلى القاهرة وتتلمذ على يد شيوخ عصره وكانت له مكانة عند الناس والأعيان حيث كان مقربا من الرجل الأول في مصر آنذالك وهو محمد بك أبو الذهب ، وفي ذلك يقول عنه الجبرتي :

” الإمام العالم العلامة الفقيه المحدث النحوي الشيخ حسن الكفراوي الشافعي الأزهري ولد ببلده كفر الشيخ حجازي بالقرب من المحلة الكبرى فقرأ القرآن وحفظ المتون بالمحلة ثم حضر إلى مصر وحضر شيوخ الوقت مثل الشيخ أحمد السجاعي والشيخ عمر الطحلاوي والشيخ محمد الحفني والشيخ علي الصعيدي ومهر في الفقه والمعقول وتصدر ودرس وأفتى واشتهر ذكره ولازم الأستاذ الحفني وتداخل في القضايا والدعاوي وفصل الخصومات بين المتنازعين وأقبل عليه الناس بالهدايا والجعالات ونما أمره وراش جناحه وتجمل بالملابس وركوب البغال وأحدق به الاتباع.

واشترى بيت الشيخ عمر الطحلاوي بحارة الشنواني بعد موت ابنه سيدي علي فزادت شهرته ووفدت عليه الناس وأطعم الطعام واستعمل مكارم الاخلاق ثم تزوج ببنت المعلم درع الجزار بالحسينية وسكن بها فجيش عليه أهل الناحية وأولو النجدة والزعارة والشطارة وصار له بهم نجدة ومنعة على من يخالفه أو يعانده ولو من الحكام وتردد إلى الأمير محمد بك أبي الذهب قبل استقلاله بالإمارة وأحبه وحضر مجالس دروسه في شهر رمضان بالمشهد الحسيني فلما استبد بالأمر لم يزل يراعي له حق الصحبة ويقبل شفاعته في المهمات ويدخل عليه من غير استئذان في أي وقت أراد.

فزادت شهرته ونفذت احكامه وقضاياه واتخذ سكنا على بركة جناق أيضا ولما بنى محمد بك جامعه كان هو المتعين فيه بوظيفة رئاسة التدريس والإفتاء ومشيخة الشافعية وثالث ثلاثة المفتين الذين قررهم الأمير المذكور وقصر عليهم الإفتاء وهم الشيخ أحمد الدردير المالكي والشيخ عبد الرحمن العريشي الحنفي والمترجم وفرض لهم أمكنة يجلسون فيها أنشأها لهم بظاهر الميضأة بجوار التكية التي جعلها لطلبة الأتراك بالجامع المذكور حصة من النهار في ضحوة كل يوم للإفتاء بعد إلقائهم دروس الفقه ورتب لهم ما يكفيهم وشرط عليهم “.

الإمام يونس المصري : هو الشيخ يونس بن أحمد المحلي الأزهري الكفراوي الشافعي واحد من أهم أئمة علم الحديث في القرن الثاني عشر الهجري ، ولد في المحلة الكبرى عام 1029 هـ / 1620 م وتوفي في دمشق عام 1120 هـ / 1709 م واشتهر بمواقفه القوية وجهره بالحق فكان لا يخشى في الله لومة لائم ، تعلم في المحلة ثم في الأزهر ومنها إلى الجامع الأموي بدمشق ومن هناك سافر مرتين إلى عاصمة السلطنة العثمانية واستقبل في حفاوة بالغة.

تعلم الفقه والحديث والتفسير علي يد مفتي المحلة الشيخ علي بن الأقرع والعارف بالله سيدي حسن البدوي والشيخ عبد المجيد بن المزين والشيخ علي النحريري ، وفي القاهرة تلقى عن شيوخه نور الدين الزيادي وعلي الأجهوري المالكي وعبد السلام اللقاني وإبراهيم البابلي وغيرهم ، ثم انتقل إلى دمشق فتعلم على أيدي شيوخها العماد العكري ومحمد البلباني وغيرهم ثم استقر فيها للتدريس في الجامع الأموي حيث قضى فيها ثلاثة وثلاثين عاما.

قال عنه الزركلي في كتابه الأعلام : ” فقيه من المشتغلين بالحديث ولد بالمحلة الكبرى بمصر وتفقه بها ثم بالأزهر وسافر إلى دمشق سنة 1070 فأخذ عن بعض علمائها وولي بها تدريس الحديث في الجامع الأموي تحت القبة وصنف ثبتا في ذكر شيوخه ومروياته وتوفي بدمشق ” ، وقال عنه الغزي في لطائف المنة : ” الإمام العالم الفقيه المتبحر أعجوبة الدهر في قوة الحافظة وطلاقة العبارة والاستحضار التام في الفقه وغيره “.

وجاء في كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للحسيني ترجمة وافية عنه جاء فيها : ” وولي بدمشق تدريس بقعة الحديث بالجامع الشريف الأموي تحت قبته عن الشيخ علاء الدين الحصكفي المفتي سنة تسع وثمانين فدرس بها إلى حين موته وسافر في هذه المدة مرتين إلى الديار الرومية ودخل قسطنطينية وصار له بها إكرام وإقبال وكان ينوب عنه في غيبته في التدريس المرقوم الشمس محمد بن علي الكاملي.

وصار لصاحب الترجمة بدمشق جاه عريض وحرمة وافرة وأقبلت عليه الناس وكان وجيهاً محترماً مقبول الشفاعة عند الحكام صداعاً بالحق يقول الحق ولا يبالي مقداماً في الأمور وألف ثبتاً لذكر شيوخه ومروياته وكانت وفاته في ذي الحجة سنة عشرين ومائة وألف ودفن بتربة الباب الصغير بمقبرة سيدنا أوس بن أوس الثقفي وقبره معروف يزار رحمه الله تعالى ومن مات من المسلمين أجمعين آمين “.

الشيخ منصور السطوحي المحلي : من أبناء المحلة في العصر العثماني الشيخ العابد الزاهد منصور بن علي السطوحي المحلي ، ولد في المحلة وتعلم بها ثم رحل إلى عديد من البلدان ، جاء في كتاب مشيخة أبي المواهب الحنبلي لمؤلفه محمد بن عبد الباقي الحنبلي : ” الشيخ منصور بن علي السطوحي المحلي نزيل مصر ثم القدس ثم دمشق الشافعي العالم الكامل صحب في مصر الشيخ مبارك وأخذ عنه طريق السادة الشاذلية وسلك مسالك القوم وهجر المألوف من المأكول والنوم وجاهد وشاهد وجاور بالجامع الأزهر .. من مشايخه نور الدين الزيادي والشيخ أحمد الغنيمي والشيخ أبو بكر الشنواني والقاضي يحيى الشامي الحنبلي.

أقام بالقدس معتكفا على العبادة وتلاوة كلام الله تعالى وإلقاء حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم .. وهاجر إلى دمشق فاستقبله أهل الشام الاستقبال الكلي وأقام بالصابونية قرب باب النصر يقصد ويزار وعكفوا عليه واعتقدوه وأحبوه ورغب الناس في حفظ القرآن في مدته حتى صاروا أكثر من أربعمئة نفر بنفسه المبارك وكانت الحكام تأتي إلى منزله يلتمسون منه الدعاء وتحمل إليه الأطعمة والهدايا والإحسانات لا يدخر منها شيء وكان كثيرا ما يحج في غالب السنين ، وحج في سنة 1065 للهجرة وجاور بالمدينة تلك السنة وهي السنة التي مات فيها.

وكانت وفاته في 21 رمضان سنة 1066 .. ودفن بالبقيع بالقرب من مرقد سيدنا إبراهيم ابن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، هذا وقد كان جامعا بين الطريقة والشريعة ما رأت عيناي مثله في كل علم إذا تكلم في علم من العلوم قلت : لا يعرف غيره على الخصوص علم التصوف علما وتعليما وتخلقا وتحققا وعلم العقائد وعلم المعاني والبيان وباقي علوم العربية بأسرها وعلم الحديث رواية ودراية ، وقد قرأت عليه ألفية ابن مالك في النحو وشروحها كالمرادي وابن المصنف وشرح التوضيح وتلخيص المعاني للخطيب القزويني والسنوسية وشرحها وجوهرة التوحيد وشرحها المختصر.

وحضرت قراءة أخينا الشيخ حمزة عليه رسالة القشيري في التصوف وحضرت قراءة أخينا الشيخ كريم العطار الجامع الصغير وقرأت عليه كتاب الحكم لابن عطاء الله الإسكندري وشروحه وغير ذلك وشرح العقائد للسعد والقاضي زكريا على إيساغوجي وغير ذلك مما لا يحضرني من المطولات والمختصرات ، وأرشدني لحفظ القرآن فجزاه الله عني خير الجزاء خير ما جازى شيخا عن تلميذه ومعلما عن معلمه وكثيرا ما كان يدعو لي جزاه الله خيرا بقوله : الله يا ولد يزيدك توفيقا ، وأرجو الآن السعادة بدعائه ودعاء والدي آمين يا أرحم الراحمين “.

الشيخ حسين بن محمد المحلي : من علماء الرياضيات في مصر ولد في المحلة وتعلم فيها ثم رحل إلى القاهرة ، قال عنه الجبرتي : ” الإمام العلامة الفريد الفقيه الفرضي الحيسوبي الشيخ حسين المحلي الشافعي كان وحيد دهره وفريد عصره فقها وأصولا ومعقولا جيد الاستحضار والحفظ للفروع ، وأما في علم الحساب الهوائي والغباري والفرائض وشباك ابن الهائم والجبر والمقابلة والمساحة وحل الأعداد فكان بحرا لا تشبهه البحار ولا يدرك له قرار وله في ذلك عدة تآليف ومنها شرح السخاوية وشرح النزهة والقلصاوي وكان يكتب تآليفه بخطه ويبيعها لمن يرغب فيها.

ويأخذ من الطالبين أجرة على تعليمهم فإذا جاء من يريد التعلم وطلب أن يقرأ عليه الكتاب الفلاني تعزز عليه وتمنع ويساومه على ذلك بعد جهد عظيم وكان له حانوت بجوار باب الأزهر يتكسب فيه ببيع المناكيب لمعرفة الأوقات والكتب وتسفيرها ، وألف كتابا حافلا في الفروع الفقهية على مذهب الإمام الشافعي وهو كتاب ضخم في مجلدين معتبر مشهور معتمد الأقوال في الإفتاء وله غير ذلك كثير ، وبالجملة فكان طودا راسخا تلقى عنه كثير من أشياخ العصر ومنهم شيخنا الشيخ محمد الشافعي الجناحي المالكي وغيره توفي سنة 1170 “.

الشيخ عبد الرحمن المحلي : فقيه شافعيّ مصري ولد في المحلة الكبرى وتعلم فيها ثم رحل إلى القاهرة ثم سكن دمياط وتوفي فيها ، وردت ترجمته في كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي حيث يقول : ” عبد الرَّحْمَن الْمحلي الشَّافِعِي نزيل دمياط الشَّيْخ الْمُحَقق النحْرِير مُحَرر الْعبارَات الفهامة الدَّقِيق النّظر الْقوي التَّرْجِيح والفكرة كَانَ غَايَة فِي لطافة الْأَخْلَاق وَحسن الْعشْرَة والمحاورة .. (يكَاد من رقة الْأَلْفَاظ يحملهُ .. روح النسيم وبرق السّمع يخطفه .. قدر حَتَّى إِذا الوحل من أدب .. فِي طرف ذِي رمد مَا كَانَ يطرفه).

مولده الْمحلة الْكُبْرَى وَهِي قَصَبَة الغربية من مصر وَقدم الْقَاهِرَة واشتغل بِالْعلمِ وجد فِيهِ وَأخذ عَن الزين عبد الرَّحْمَن اليمني ومحيى الدّين بن شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّاء والنور على الْحلَبِي وَالشَّمْس مُحَمَّد الشَّوْبَرِيّ وَصَحب النُّور الشبراملسي وَاقْتصر عَلَيْهِ من بَين شُيُوخه ولازمه وَصَارَ الشبراملسي لَا يصدر إِلَّا عَن رَأْيه .. وَلم يطب لَهُ الْمكْث فِي مصر وَتوجه إِلَى دمياط وَأقَام بهَا .. وَله مؤلفات ورسائل كَثِيرَة مِنْهَا حَاشِيَة على تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ وَكَانَت وَفَاته بدمياط فِي شهر رَمَضَان سنة ثَمَان وَتِسْعين وَألف “.

جمال الدين المحلي عالم الفلك والرياضيات : من أهم علماء المحلة الكبرى في العصر العثماني جمال الدين يوسف بن يوسف بن عبد الله الكلارجي المحلي المتوفي عام 1153 هـ / 1740 م ، تخصص في الرياضيات والهندسة وعلوم المساحة وألف عددا كبيرا من الكتب التي كان لها آثار تطبيقية في مجالات الزراعة والري وحساب التوقيت عن طريق المزاول ورؤية الهلال في مطالع الشهور وسافر إلى اليمن وصنف لأميرها كتابا ليدرس في الفلك.

ذكره الزركلي في كتاب الأعلام فقال : ” يوسف بن يوسف الحلبي المحلي الشافعي جمال الدين الكلارجي عالم بالفلك حلبي الأصل من أهل المحلة بمصر سافر إلى اليمن واتصل بالإمام أبي العباس المنصور بن الحسين بن القاسم وصنف له كتاب التقويم لسنة 1145 هـ مشتملا على حوادث تلك السنة من مداخل شهورها وأيامها والأعياد والمواسم وأوقات الزراعة ورؤية الأهلة للصيام وغيره.

ابتدأ بقوله إن أول هذه السنة الشمسية هو يوم السبت سادس شوال سنة 1145 عربية إلخ كما في صدر مخطوطته المحفوظة في الأمبروزيانة وعاد إلى مصر وتوفي بها وكان عمله في المزاول ، ومن كتبه كنز الدرر في أحوال منازل القمر ذكره الجبرتي وأشار إلى أنه صنف أيضا كتابا في الظلال ورسم المنحرفات والبسائط والمزاول والأسطحة ” ، ومعنى الكلارجي بالتركية أمين المخزن نسبة إلى عمله.

وذكره المؤرخ الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار فقال : ” الأستاذ النجيب الماهر المتفنن جمال الدين يوسف بن عبد الله الكلارجي الفلكي تابع حسن أفندي كاتب الروزنامة سابقاً ، قرأ القرآن وجود الخط وتوجهت همته للعلوم الرياضية كالهيئة والهندسة والحساب والرسم فتقيد بالعلامة الماهر رضوان أفندي وأخذ عنه واجتهد وتمهر وصار له باع طويل في الحسابيات والرسميات وساعده على إدراك مأموله ثروة مخدومه فاستنبط واخترع ما لم يسبق به.

وألف كتاباً حافلاً في الظلال ورسم المنحرفات والبسائط والمزاول والأسطحة جمع فيه ما تفرق في غيره من أوضاع المتقدمين بالأشكال الرسمية والبراهين الهندسية والتزم المثال بعد المقال وألف كتابا أيضاً في منازل القمر ومحلها وخواصها وسماها كنز الدرر في أحوال منازل القمر وغير ذلك واجتمع عنده كتب وآلات نفيسة لم تجتمع عند غيره ومنها نسخة الزيج السمرقندي بخط العجم وغير ذلك ، توفي سنة 1153 هـ “.

الأمير حسن بك رضوان : أمير المحلة الكبرى في أواخر العصر العثماني حسن بك رضوان من مماليك عمر بك رضوان والمتوفي عام 1192 هـ. / 1778 م. ، تولى عدة مناصب منها أمير الحج ودفتردار مصر ثم تقلبت به الأحوال أثناء النزاع بين مماليك علي بك الكبير ومماليك محمد بك أبو الذهب ، تميز حسن بك باهتمامه الكبير بالشيوخ والعلماء فأغدق عليهم العطايا وأحيا الليالي العديدة للمنشدين والمقرئين وشعراء المدائح النبوية وترك ذكرى طيبة لدى كل أبناء المدينة طوال السنوات الثماني التي حكم فيها المحلة.

ذكره الجبرتي في تاريخه فقال : ” الأمير الكبير حسن بك رضوان أمير الحاج وهو مملوك عمر بك بن حسين رضوان تقلد الصنجقية بعد موت سيده وجلس في بيته وطلع أميرا بالحج سنة ثمان وسبعين وتسع وسبعين وعمل دفتردار مصر ثم عزل عنها وطلع بالحج في سنة إحدى وثمانين وسنة اثنتين وثمانين وقلد رضوان بك مملوكه صنجقا فلما تملك علي بك نفى رضوان بك هذا فيمن نفاهم في سنة واحد وثمانين ثم رده ثم نفاه مع سيده بعد رجوعه من الحج في سنة ثلاث وثمانين إلى مسجد وصيف.

ثم نقل الى المحلة الكبرى فأقام بها إلى سنة إحدى وتسعين فكانت مدة اقامته بالمحلة نحو ثمان سنين فلما تملك إسماعيل بك أحضره الى مصر وقلده إمارة الحج سنة واحد وتسعين كما ذكر فلما انضم العلوية الى المحمدية ورجعوا إلى مصر وهرب إسماعيل بك بمن معه الى الشام لم يخرج معه وبقي بمصر لكونه ليس من قبيلتهم وانضوى إلى العلوية كغيره لظنهم نجاحهم فوقع لهم ما وقع وقتل مع أحمد بك شنن بشبرا وأوتوا بهما إلى بيوتهما وكل منهما ملفوف في قطعة خيمة ودفن حسن بك المذكور عليه رحمة الله.

وكان أميرا جليلا مهذبا كريم الأخلاق لين الجانب يحب أهل الصلاح والعلم وعاشر بالمحلة صاحبنا الفاضل اللبيب الأديب الشيخ شمس الدين السمربائي الفرغلي وأحبه واغتبط به كثيرا وأكرمه وحجزه عنده مدة إقامته بالمحلة ومنعه عن الذهاب إلى بلده إلا لزيارة عياله فقط في بعض الأحيان ثم يعود إليه سريعا ويستوحش لغيابه عنه فكان لا يأتنس إلا به وللشيخ شمس الدين فيه مدائح ومقامات وقصائد فمن ذلك ما ضمنه في مزدوجته نفحة الطيب في محاسن الحبيب ولرقتها وسلاستها أوردتها هنا “.

ونقل الجبرتي في كتابه القصيدة الكاملة التي نظمها الشيخ الفرغلي في مدح حسن بك رضوان والتي بدأت بالمديح النبوي على عادة زمانهم ثم ذكر مناقب الأمير وخلقه الرفيع وما فعله من خير في المحلة شاكرا له حسن أفعاله وصنائعه ، ومنها قوله : ” وحل بالمحلة الكبيره كأنه شمس الضحى المنيره .. وخيرة المولى أجل خيره طافت به خلائق كثيره .. لأنه أمير هذا العصر .. وبينما نمر في المحله مع سادةٍ أئمة أجله .. رأيت في ربوعها المظله بدرًا منيرًا يكسف الأهله .. ونوره يفوق كل بدر “.