حوش عيسى

في القرن الثامن الهجري اشتعل الصراع الدموي في البحيرة بين القبائل العربية والمماليك وبلغ ذروته في أحداث ثورة بدر ين سلام التي واجهها السلطان برقوق بالشدة وقمع فيها قبائل هواره وقام بتهجيرهم إلى الصعيد ، وفي عهد السلطان المؤيد شيخ بدأ نفوذ قبيلة بني سليم العربية في الازدياد وبدأت في السيطرة الفعلية على المنطقة كلها بزعامة عشيرة بني عونه وتوزعت مرابطهم ما بين تروجه (قرب أبو المطامير حاليا) وحتى الدلنجات ودفعت القبائل البربرية من لواته ومزاته وزناره نهائيا إلى وسط الدلتا ..

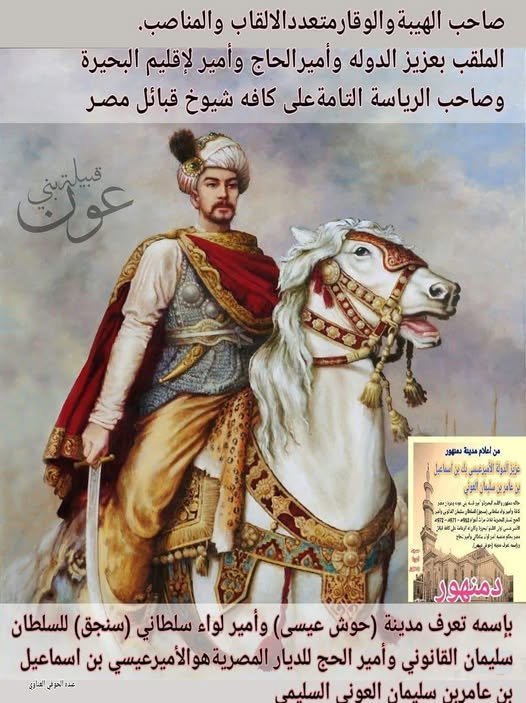

ثم ظهر الأمير محمد جويلي بن سليمان بن عيسى بن عطية بن شبيب أبو حبيش العوني أمير بني عونه والذي جمع شتات القبيلة وانفرد بالزعامة عليها وتولى إمارة إقليم البحيرة وتزعم حلف قبائل الوجه البحري وكانت له حروب ووقائع مع المماليك الجراكسة زمن قايتباي عام 891 هـ – 893هـ والغوري وطومان باي عام 918 هـ. ، ومع دخول العثمانيين تغيرت الأوضاع وتم تعيين شيوخ العرب على الأرياف فقرر الأمير عيسى بن إسماعيل العوني تأسيس مدينة جديدة تحمل اسمه لتكون مقرا بديلا عن تروجه ..

وقد عمرت المدينة في وقت قياسي تحت سلطة عائلة الجويلي من بني عونه ، وقد جاء في أنساب القبائل : (وهو الأمير عيسى بك بن إسماعيل بن عامر بن سليمان بن عيسى بن عطية بن شبيب أبو حبيش العوني أمير قبيلة بني عونه وعربان مصر كافة وأمير لواء سلطاني (سنجق) للسلطان سليمان القانوني وأمير الحج للديار المصرية ثلاث مرات أعوام 963هـ – 971هـ – 972هـ وبإسمه تعرف مدينة حوش عيسى) ، وفي كتابه (تحفة الملوك والرغائب لما في البر والبحر من العجائب والغرائب) قال ابن زنبل الرمال :

(وبإقليم البحيرة مدينة دمنهور وهى كرسى الإقليم وقاعدة الحكم وبها بطيخ ليس على وجه الأرض أحلى منه ، وقد عمر بها أولاد عامر قصورًا وصارت بلدًا معمورًا يسكنها زماننا الأمير عيسى بن إسماعيل وهو الحاكم هذه الأقاليم كلها ، وهو من العدل والكرم على جانب عظيم وباسمه عرفت بلدة حوش عيسى ، وكان الأمير عيسى بن إسماعيل بن جويلى أمير عربان البحيرة سنة 927هـ – 929هـ .. وفى الحوراء دفن سلطان بن الأمير جويلى أمير عربان البحيرة وهو أخو عيسى بن إسماعيل وعامر والذى توفى سنة 955هـ) ..

حوش عيسى ومشيخة عربان البحيرة

جاء في الخطط التوفيقية : ” الحوش : قرية من مديرية البحيرة بقسم الحاجر واقعة بحاجر الجبل الغربى على مسافة أربعة آلاف متر وترعة الحاجر تمر بينها وبين الجبل وبلصقها قرية البوطة وفى غربيها نحو خمس قباب تسمى الدمينات وأكثر أهلها مسلمون وأكثر منازلها على دور واحد وزمام أطيانها ستمائة فدان.

وينسج فيها الأحرمة الصوف وملابس أهلها كملابس العرب من ثوب أبيض وحرام وعرقية وطربوش من غير عمامة ولا يتعمم إلا أكابرهم ، وقبل عمل ترعة الحاجر كان أغلب زرعها صنف الشعير .. وعمدتها محمد أبو قريطم كان حاكم خط الحاجر سنة تسعين ومائتين وألف ، ويقال له حوش عيسى “.

وجاء في كتاب الدرر المنظمة : ” ويذكر أن بنى عونة كانوا إذ ذاك طوائف وعلى كل طائفة شيخ متميز بينهم فكانوا يزرعون طين السلطان ويوردون الخراج أقساما بحسب طوائفهم ، إلى أن كان زمن جويلى بن سليمان فظهر له من بينهم خبر وخبرة بالنسبة لمن تقدمه من مجموع شيوخهم وانفرد بالشياخة على جمعهم ، وكانت له وقائع وحروب مع أمراء السلطنة فى الدولة الجركسية أربى فيها على عقل وافر شكرت به سيرته وحسنت أفعاله وطريقته، فاستمر منفردا بالتقدم.

ثم لما ولى الأمير إسمعيل بن عامر أربى على جويلى فى الشياخة على قومه وتميز بدويرة ذات غرفة وساحة لمجتمعهم بناها ليكون شهيرا ببنائها بين بيوت الشعاب ومضارب الأطناب وأثر بعض الآثار الحسنة ونما ذكره بين قومه بالسيرة المستحسنة ، ومن شعائر شياختهم لبس الشاش وإسبال لثامين وستر عنقه بهما وما فضل يسدل على أحد الكتفين وإسبال الأحرمة الصوف فوق العمامة والثياب وملازمتهم لذلك الشعار عند إظهار الانتساب.

ولما نشأ الأمير عيسى بن إسمعيل وولى الشياخة بعد والده أظهر زيادة على ما فعله والده من الظهور فبنى منزله المشهور بالحوش وجعله على خلاف نمط الفلاحة وإن كان يقاربه فى الشبه بأن جعل به أحواشا عديدة أكبرها أولها الذى جعله محلا لسائر الواردين عليه من أهل الخراج وغيرهم وبنى به المقاعد التركية والمبيتات والطباق والقاعات ..

ثم اشتهر بإكرام الواردين عليه وإطعام الضيوف فنما ذكره وبعدت همته وعظمت طريقته ، وبنى مدرسة للمصلين وطاحونا لطحين خبز داره والواردين وفرنا يقابلها وحماما بديع الصفة للمتنعمين وبستانا حافلا نحو نيف وستين فدانا جعل فيه من الغروس ما يطيب ذكره ويزهو منظره للناظرين ، ودأب فى تنمية الخصال الحميدة التى يشاع ذكرها بين القاطنين والسالكين ورتب رواتب من العسل والأرز وغير ذلك لجماعات ترد عليه من أكابر أهل مصر وأصاغرها ممن اشتهر بطلاقة اللسان ..

قد رأيت بحوشه فى أقاليم البحيرة قدرا كبيرا من النحاس الرومى طوله سبعة أشبار وعرضه كذلك ذكر لى أنه جهزه إليه سليمن باشا لما كان وزيرا أعظم من القسطنطينية وكتب إليه أنه عمله له وصرف عليه بالجاه من حساب المعاملة القديمة ألفا وثمانمائة دينار ليكون بمنزله معدا للانتساب والافتخار وذكر لى من لفظه أنه طبخ فيه لجمعية كبيرة فى دفعة واحدة مرة أحد عشر رأسا من الجاموس ومرة من الغنم مائة رأس وعشرة ، واعتنى بالأسباب الموجبة لحسن الذكر والصيت وانتشار ذلك عنه فى كل مراح ومقيل.

واستمر أميرا على عرب بنى عونة مع كونه أمير اللواء السلطانى فتعدى حينئذ طوره ولبس الملابس الفاخرة وأكثر من المماليك الترك وأمر بأن تضرب طبلخانة الروم المكملة فى كل يوم بعد العصر على عادة أمراء الألوية الكبار، ولكن لم يغير اللثامين وعمامة العرب وإنما لبس الفوقانى خاصة قصير الكم وركب بالسروج التركية المحلاة ومشى فى ركابه عدد من المماليك بالزى الرومى الفاخر والغاشية الملوكية “.

الرزيمات وحاجر بني عونة

الرزيمات : أصلها من توابع ناحية البوطة ثم فصلت عنها في سنة 1282 هـ ، والرزيمات اسم جماعة من العرب نزلوا بهذه القرية فنسبت إليهم ، والبوطة من البلاد القديمة ورد ذكرها في كتاب تاريخ مصر لابن إياس في حوادث السلطان طومان باي سنة 923 هـ ثم وردت في تاريخ سنة 1228 هـ مع حوش عيسى ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1262 هـ ، والبوطة كلمة عامية يطلقها العرب على البيت المبني بالطوب وجمعها بوط.

حاجر بني عونة : الأبقعين قرية قديمة اسمها الأصلي الأبيقع وردت في التحفة من أعمال البحيرة ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي من نواحي خط حاجر بني عونة بولاية البحيرة ، كفر الواق من النواحي القديمة اسمها الأصلي قبر روق وردت في التحفة من أعمال البحيرة ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي بخط حاجر بني عونة ومن هنا يتبين أن تحريف الاسم حصل في العهد العثماني.

حوش عيسى : تكونت في العهد العثماني وذلك بفصلها من زمام الكوم الأخضر ، وردت في كتاب وصف مصر وتاريخ سنة 1228 هـ ، وتنسب إلى شيخ العرب الأمير عيسى بن إسماعيل أمير بني عونة ومن كبار أعيان العرب في القرن العاشر الهجري ، حرارة : تكونت في تاريخ سنة 1228 هـ وذلك بفصلها من زمام الأبقعين بخط حاجر بني عونة.

القرينين : اسمها الأصلي حوض القرينين وردت به في قوانين ابن مماتي من أعمال حوف رمسيس وألغيت وحدتها في الروك الناصري وأضيف زمامها إلى ناحية الكوم الأخضر ، وفي دليل سنة 1228 هـ فصلت بزمام خاص بها ، الكوم الأخضر : وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال حوف رمسيس وفي التحفة من أعمال البحيرة.

النمرية : وردت في التحفة السنية باسم النميريات مع التميميات من أعمال البحيرة ، وفي خريطة الحملة الفرنسية النميرية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ ألغيت هذه الناحية وأضيف زمامها إلى ناحية النجيلي وأولاد الشيخ ، وفي سنة 1906 صدر قرار من نظارة الداخلية بفصلها من النجيلي ، زاوية سالم وزاوية صقر : تكونت كل منهما في العهد العثماني بفصلهما من زمام تروجة ، وردتا في كتاب وصف مصر وتاريخ سنة 1228 هـ.

الغيتة : أصلها من توابع ناحية أبو المطامير ثم فصلت عنها في سنة 1281 هـ وسميت الغيتة نسبة إلى ذرية الشيخ غيث الذين استوطنوها فعرفت بهم ، الكردود : أصلها من توابع ناحية القرينين ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1245 هـ ، النجيلي وأولاد الشيخ : تكونت في تاريخ سنة 1245 هـ باسم أولاد الشيخ وذلك بفصلها من زمام زاوية صقر ومن سنة 1281 هـ باسمها الحالي.

المرجع / القاموس الجغرافي للبلاد المصرية محمد بك رمزي

مركز أبو حمص

في عام 245 هـ / 859 م. تقرر حفر خليج الإسكندرية بأمر قاضي مصر أبي عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي المصري (المتوفي عام 250 هـ) ، مما أدى إلى جريان النيل في المنطقة التي تمتد من قرية إفلاقة شرقا (كفر الحمايدة مركز دمنهور) وحتى قرية الكريون (مركز كفر الدوار حاليا) حيث توجد عدة قرى قديمة متفرقة ومتباعدة هي شبرياس وبطورس وبسنتواي ودسونس.

قال عنه مجد الدين ابن الأثير في كتاب جامع الأصول : ” وكان فقيهاً على مذهب مالك بن أنس وكان ثقة في الحديث ثبتا حمله المأمون إلى بغداد ليقول بخلق القرآن فلم يجب فسجن في محنة القرآن فلما ولي المتوكل أطلقه فعاد إلى مصر ، فولي فيها القضاء سنة 237 هـ وقد أمر بحفر خليج الإسكندرية ومنع من النداء على الجنائز ومن قراءة القرآن بالألحان واستعفى من القضاء سنة 245 هـ فأعفي وكان كثير الابتعاد عن الأمراء والملوك “.

ونتيجة لهذا التغير في طبيعة المنطقة أسست القبائل العربية والمغربية عدة قرى جديدة تشكل اليوم قوام مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، وهذه البلدات هي : محلة كيل ومحلة الكروم (القروي حاليا نسبة للشيخ محمد القروي) وبرسيق وباجية بسنتوه (أدمجت في بسنتواي) وتل مسوس (طلمشوش وهي سحالي حاليا) وقافلة وقبر عصام (كفر حصام) وبلقطر ، وفي العصر المملوكي تأسست قرى تلمسا الكبرى (كوم القناطر) ودبيسة (زاوية نعيم) وأبو الغزلان البحرية ومنية عزيزة وأم غالية (النخلة البحرية) والمقاريضي (الحلفاية وأدمجت في دسونس) ودير أمس (ديرامس) وكفر عزاز وكوم الولائد (كوم البصل).

وقد ذكر ابن حوقل في كتاب صورة الأرض قرية برسيق وقال عنها : ” برسيق ضيعة بها منبر وبيع وأسواق ولها كورة كبيرة ” ، وذكر ابن دقماق في كتاب الانتصار قرية بلقطر فقال : ” بلقطر وبها يعمل الطراز من الصوف وهي العبي التي لا يعمل مثلها في الدنيا من الأكسية والسرويات والكنابيش والعبي والعرقيات ما تبلغ قيمة العباءة الواحدة مئتين من الدراهم ” ، وقال محمد رمزي عن زاوية نعيم : ” وتنسب هذه القرية إلى الشيخ نعيم بن عبد السلام الأسمر المغربي أصله من بلدة زليطن ببلاد طرابلس الغرب وهو صاحب المقام الموجود بجامع هذه القرية إلى اليوم فاشتهرت به “.

وفي العصر العثماني تأسست كل من كوم الصخرة (الصخرة) والغابة وبركة فضال (بركة غطاس) وروضة خيري وأبو الخذر والجرادات والجرن والحرفة والرزقة والزيني وعزبة أبو حمص والتي سميت على اسم أكبر عشيرة في القرية ، وقد أقيمت أبوحمص علي أطلال مدينة شبرياس القديمة والتي أطلق عليها العرب شبرابار والتي اندثرت أواخر العصر العثماني حيث جاء عنها في القاموس الجغرافي : ” وبسبب خراب سكنها قيد زمامها في تاريخ سنة 1228 هـ باسم أبو حمص وهو اسم العزبة التي أقيمت على أطلالها وبذلك اختفى اسم شبرا بار من عداد القرى المصرية وظهر في مكانها أبو حمص “.

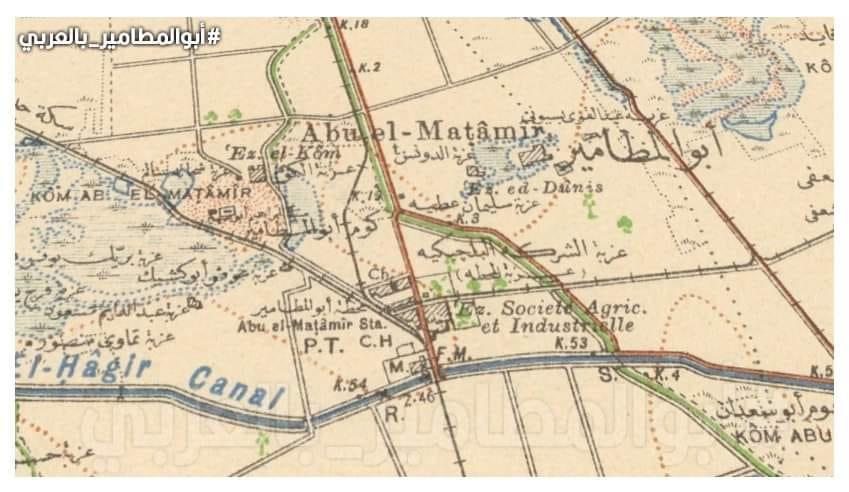

تروجة وأبو المطامير

مدينة أبو المطامير الحالية كانت في الماضي من توابع مدينة تروجة العريقة واشتق اسمها من المطامير وهي مخازن الغلال الخاصة بالمدينة القديمة ، ويقول عنها محمد رمزي : ” أبو المطامير القبلية : قاعدة مركز أبو المطامير أصلها من توابع ناحية قديمة كانت تسمى تروجة ثم فصلت عنها في العصر العثماني ” ، وفي عام 1900 م. فصلت منها ناحية أبو المطامير البحرية وفي عام 1930 م. تقرر إنشاء مركز جديد تكون قاعدته أبو المطامير بسبب وقوعها على خط السكة الحديدية بين القاهرة والإسكندرية.

وقد تأسست تروجة في القرن الثاني الهجري وتعرضت لغزو الروم عام 117 هـ وقام العرب فيها بثورة كبرى ضد العباسيين عام 253 هـ ، وهي أول قرية نزل فيها جوهر القائد وجيشه عند دخولهم مصر عام 358 هـ ، وفي عام 662 هـ أرسل السلطان بيبرس طائفة من العسكر للسيطرة على القبائل العربية وأحضر عرب هوارة وسليم وأخذ عليهم شروطا بأن لا يؤووا أحدا من أهل الفساد وأن يشتغلوا بالزرع والحرث ، وفي عام 693 هـ قتل فيها السلطان الأشرف خليل بن قلاوون على يد المماليك.

وكانت تروجة مركز الأحداث السياسية في البحيرة وعاصمة القبائل العربية فيها ومنطلق الثورات الدائمة في العصر المملوكي ومنها ثورة قبائل جابر وبرديس عام 700 هـ ، وفي عام 782 هـ قام السلطان برقوق بتعيين الشيخ ابن رحاب أمير تروجة نائبا للوجه البحري وذلك في محاولة للقضاء على ثورة بدر بن سلام والتي انتهت بهزيمته وسقوط تروجه بيد المماليك ونقل قبائل هوارة إلى الصعيد ، وتزعمت بني عونة عربان البحيرة خلال عصر المماليك الجراكسة واستقلت تروجة فعليا عام 866 هـ بزعامة الشيخ محمد بن سعدان العوني.

قال عنها ابن بطوطة : ” ووصلت قرية تروجه وضبطها بفتح التاء الفوقية وواو وجيم مفتوحة وهي على مسيرة نصف يوم من مدينة الإسكندرية وهي قرية كبيرة بها قاض ووال وناظر ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة ، صحبت قاضيها صفي الدين وخطيبها فخر الدين وفاضلا من أهلها يسمى بمبارك وينعت بزين الدين ونزلت بها على رجل من العباد الفضلاء كبير القدر يسمى عبد الوهاب ، وأضافني ناظرها زين الدين بن الواعظ وسألني عن بلدي وعن مجباه فأخبرته أن مجباه نحو اثني عشر ألفا من دينار الذهب فعجب وقال لي : رأيت هذه القرية فإن مجباها اثنان وسبعون ألف دينار ذهبا وإنما عظمت مجابي ديار مصر لأن جميع أملاكها لبيت المال “.

وقال عنها علي باشا مبارك : ” تروجة بلدة قديمة كانت غربى ناحية بطورس بقليل وفى الجنوب الغربى لدمنهور على نحو ثمان ساعات وأقرب البلاد إليها من الجهة القبلية ناحية حوش عيسى الواقعة فى حاجر الجبل الغربى ، وقد كانت تروجة مدينة عظيمة متسعة ذات أسواق دائمة وقصور مشيدة ومساجد عامرة وبساتين وكانت تنزلها الملوك والأمراء ثم أخنى عليها الزمان فتخربت من مدة أجيال ولم يبق من أطلالها وآثارها إلا نحو ثمانية أفدنة فيها تلول وأنقاض وأساسات وكانت أرضها مهجورة من مدة .. وحدث هناك جملة كفور صغيرة منها عزبة المرحوم عارف باشا الدرملى مدير أسيوط سابقا يسكنها خدمة أبعاديته ومن يلوذ بهم وبقربها يسكن كثير من العرب وكثيرا ما تذكر هذه البلدة فى التواريخ ويذكر ما حصل من الواقعات والحروب التى كانت بها “.

أعلام تروجة

وإلى هذه البلدة ينسب كما فى الضوء اللامع الشيخ خلف بن على بن محمد بن داود بن عيسى المغربى الأصل التروجى المولد الاسكندرى الشافعى ولد سنة ستين وسبعمائة تقريبا بتروجة قرية قرب الإسكندرية ثم إنتقل به خاله العلامة البرهان إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعى بعد موت والده للاسكندرية فقطنها وقرأ بها القرآن والأربعين للنووى والحاوى والمنهاج كلاهما فى الفقه والإشارة فى النحو للفاكهانى والفية ابن مالك وأخذ الفقه عن الشهاب أحمد بن إسمعيل الفرنوى وخاله البرهان والقاضى ناصر الدين محمد بن أحمد بن فوز، والنحو عن أبى القاسم بن حسن بن يعقوب اليمنى التونسى، وحج مرارا أولها سنة تسع وثمانمائة وتردد إلى القاهرة.

وحضر دروس السراج البلقينى وابن خلدون وابن الجلال وأجازه ابن عرفه، ومما قرأه على شيخه الفرنوى الأربعون النووية وسمع عليه كتاب المنتخب فى فروع الشافعية وأجازه وذكر عنه أنه قال: لخصت فى جنايات الحاوى عشرة آلاف مسئلة قال: وله المرتب فى الحديث والرد على الجهمية وفضائل الإسكندرية، وسمع الموطأ على ابن الملقن حين قدم الإسكندرية وسمع الشفاء فى مجلس بقراءة البدر الدماسينى وسمع البخارى ومسلما على التاج ابن الريفى القاضى كلاهما بقراءة التاج ابن فوز، وصار شيخ الشافعية بل والمالكية فى الثغر بغير منازع، وحكى أنه عرضت عليه ولايات ومناصب فأباها مع كونه يترزق من كسب يده قاله البقاعى، مات بالإسكندرية فى العشر الأوسط من رجب سنة أربع وأربعين وثمانمائة رحمه الله تعالى ا. هـ

أَحْمد بن عمر بن أَحْمد بن مَنْصُور بن مُوسَى الشهَاب التروجي الشَّافِعِي وَيعرف فِي نايحته بَان عمر. ولد فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة تَقْرِيبًا بتروجة قَرْيَة من أَعمال الْبحيرَة قرب الاسكندرية وَحفظ الْقُرْآن بالاسكندرية وَصلى بِهِ وتلاه بالروايات على بعض المغاربة والمنهاج الفرعي وَعرضه على الْبَدْر بن الدماميني وَبحث فِيهِ وَفِي ألفية ابْن مَالك على النُّور عَليّ بن صلح والزين خلف التروجي بالاسكندرية وَتردد للقاهرة كثيرا فَحَضَرَ بهَا دروس الشَّمْس الْعِرَاقِيّ والجلال البُلْقِينِيّ والبساطي والقاياتي والونائي وَسمع على شَيخنَا وَغَيره وَحج فِي سنة ثَمَان وَعشْرين ونظم الشّعْر الْحسن وَحل المترجم مِمَّا أَجَاد فِي الْكثير مِنْهُ.

وَله فِي شَيخنَا مدائح مِنْهَا قصيدة سَمعتهَا مِنْهُ أَولهَا: جمال أَحْمد جَاءَت فِيهِ آيَات … وَفِي مَعَانِيه قد صحت رِوَايَات) وَفِي محاسنه الْحَسْنَاء قد وَردت … أَخْبَار صدق وَفِي الْمَعْنى حكايات) ، وسبقتها بِتَمَامِهَا فِي الْجَوَاهِر، وَكَذَا فِي تَرْجَمته من معجمي غير ذَلِك وَكَانَ خيرا سَاكِنا يذاكر بنبذة يسيرَة فِي الْفِقْه والعربية مَعَ سَلامَة الصَّدْر وَله بفقيهنا الشهَاب بن أد صُحْبَة وَرُبمَا كَانَ يُرَاجِعهُ فِي بعض الْأَلْفَاظ وَقد كتب عَنهُ هُوَ وَغير وَاحِد من أَصْحَابنَا بل وتطارح مَعَ البقاعي وَمَا سلم من أَذَاهُ وَأَظنهُ كَانَ عَاقد الْأَنْكِحَة بناحيته. مَاتَ فِي حُدُود سنة سِتِّينَ بالاسكندرية وَخلف ولدا اسْمه عَليّ قطنها.

تروجة في كتابات المؤرخين

فى الخطط التوفيقية نقلا عن خطط المقريزى عند ذكر أمراء الفسطاط أن الأمير عبد الله بن خالد بن مسافر الفهمى استخلف فى سنة مائة وسبع عشرة هجرية فى ولاية الخليفة هشام بن عبد الملك بعد موت الوليد بن رفاعة على صلات مصر وفى إمرته نزل الروم على تروجة فحاصروها ثم اقتتلوا فأسروا منه جماعة فصرفه هشام فكانت ولايته سبعة أشهر.

وفيه أيضا عند الكلام على العسكر الذى بظاهر الفسطاط أن الأمير مزاحم بن خاقان تولى على صلات مصر فى ثلاث من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين فى ولاية المعتز فخرج إلى الحوف وأوقع بأهله وعاد ثم خرج إلى الجيزة فسار إلى تروجة فأوقع بأهلها وأسر عدة من البلاد وقتل كثيرا وسار إلى الفيوم وطاش سيفه وكثر إيقاعه بسكان النواحى ثم عادوا إلى الشرطة أرجوز فمنع النساء من الحمامات والمقابر وسجن المؤنثين والنوائح ومنع الجهر بالبسملة فى الصلاة بالجامع.

وفى جرنال آسيا نقلا عن النويرى أنه لما سير المعز لدين الله الفاطمى عساكره من بلاد المغرب إلى مصر فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وكانوا ينوفون عن مائة ألف تحت قيادة مملوكه أبى الحسن جوهر القائد نزلوا بتروجة ، وكان قد بلغ أهل مصر خبر مسير جيش المعز إليه فاضطربوا وكان الاخشيد حاكم مصر قد مات فاجتمع وجوه الفسطاط وأمراؤها وتشاوروا مع الوزير جعفر بن الفرات فى هذه الحادثة وانحط رأيهم على إقامة تحرير السريانى حاكما بمصر مكان الاخشيد وكانت إقامته بمدينة الأشمونين فأرسلوا إليه ولما حضر قلدوه القيام بأعباء الحكم .. ولما بلغهم وصول جيش المعز إلى تروجة إزداد خوفهم وأجمعوا مع الوزير على أن يدخلوا فى طاعة جوهر القائد بطريق الصلح على شروط تقرر لهم.

وقال كترمير نقلا عن المقريزى فى كتاب السلوك أن السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدارى نزل بتروجة فى اليوم السادس من شوال سنة إحدى وستين وستمائة وأقام بها عدة أيام ثم قام إلى الإسكندرية من طريق الصحراء وكان فى أثناء سفره يشتغل بالصيد وحفر الآبار وطلب لذلك العمال من الإسكندرية ولما وصل إليها خيم خارجها ومنع عساكره من دخولها.

وفي ذي الحجة سنة اثنتين وستين : مضى إلى الإسكندرية وزار الشاطبى وفى عودته أقام بتروجة أياما وبها جعل الأمير سيف الدين عطاء الله ابن عزاز أميرا على عرب برقة وجعل إليه جبى زكاة الأنعام والحرث وكساه حلة وأعطاه بيرقا وطبلا ثم عاد إلى مصر ، وفى سنة ثمان وستين وستمائة سافر الملك الظاهر بيبرس أيضا من مصر إلى الإسكندرية ونزل بتروجة ثم قام ومضى من طريق الصحراء فنزل هناك وأمر بالحلقة للصيد فعملت.

وفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة قتل بتروجة السلطان الأشرف خليل .. وبقيت رمته فى موضعها يومين ثم حملها الأمير عز الدين أيدمر العجمى والى تروجة على جمل إلى دار الولاية بتروجة وغسلها وكفنها ووضعها فى بيت المال الملحق بدار الولاية ، ثم أتى سعد الدين كوجابا الناصرى وحملها إلى مصر ودفنها فى التربة التى أنشأها ذلك الملك عند المشهد النفيسى خارج مصر صبيحة يوم الجمعة لاثنتين وعشرين من صفر.

ومن حوادث هذه القرية أيضا أنه فى سنة سبعمائة حصل فشل بين عرب البحيرة ورفعوا ألوية العصيان واقتتلت قبيلة جابر مع قبيلة برديس ومات من ذلك خلق كثير وكانت الهزيمة على قبيلة جابر ، وقام الأمير بيبرس الدوادار إلى تروجة مع عشرين أميرا من أمراء الطبلخانات لكسر عصىّ العرب فهرب العرب وتبعتهم العساكر إلى محل يعرف بالبلونة واستحوذوا على أموالهم من إبل وغنم وسلاح وغيرها.

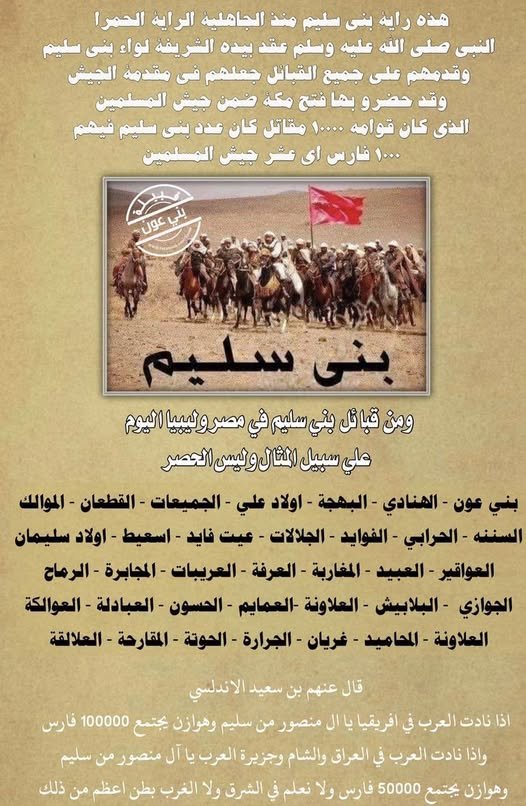

الدلنجات وبني سليم

قبيلة بني سليم القيسية هي أكبر قبيلة عربية في مصر ولها فروع عديدة لا يمكن حصرها ومن أهمهم : أولاد علي والسعادي والفوايد والرماح وأولاد سليمان والعمايم والمحاميد والشواهنة والحرابي والجوابيص والحوتة وغيرهم ، وكانت منازلهم في الصحراء الغربية ومنها إلى الحوف الغربي ومن أهم مراكزهم قرية تأسست في العصر المملوكي تسمى (الاسم الطيب) تجاور قرية أقدم منها من قرى الروك الصلاحي تسمى دلنجة.

وقد ذكر ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري قرية دلنجة وزمامها الزراعي ضمن إقطاعات القبائل العربية وذلك في كتاب التحفة السنية حيث قال : دلنجة مساحتها 973 فدان بها رزق 35 فدان عبرتها 4000 دينار كانت للمقطعين والآن باسمهم والعربان ورزقة وأملاك وأوقاف.

وقال عنها محمد رمزي في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية : ” الدلنجات : قاعدة مركز الدلنجات هي من القرى القديمة كانت تسمى الاسم الطيب وردت به في التحفة وفي الانتصار من أعمال البحيرة وفي تربيع سنة 933 هـ الاسم الطيب مراد وكان يجاور هذه القرية من الجهة الغربية على بعد 1300 متر قرية أخرى كانت تسمى دلنجة وردت في تحفة الإرشاد من أعمال حوف رمسيس وفي التحفة والانتصار من أعمال البحيرة وفي دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ دلنجا عافية ..

وفي العهد العثماني خربت قرية دلنجة فانتقل سكانها إلى قرية الاسم الطيب هذه فعرفت باسم الدلنجات نسبة إلى أهل دلنجة ثم أضيف زمام دلنجة إلى الدلنجات هذه وصارتا ناحية واحدة وردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1228 هـ واختفى بذلك اسم قريتي الاسم الطيب ودلنجة وظهر بدلا عنهما اسم الدلنجات ..

ولما أنشىء مركز الدلنجات في سنة 1871 جعلت هذه البلد قاعدة له ولبعدها عن السكة الحديدية صدر قرار في سنة 1884 بنقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى إلى بلدة إيتاي البارود لوقوعها على محطة السكة الحديدية الرئيسية على أن يبقى المركز باسم الدلنجات وفي سنة 1896 سمي مركز إيتاي البارود وفي سنة 1906 صدر قرار بإنشاء مركز جديد بالدلنجات فجعلت الدلنجات قاعدة له للمرة الثانية من تلك السنة ..

دلنجة : وبالبحث عن مكان هذه القرية تبين لي أنها اندثرت ومكانها اليوم كوم دلنجه الأثري الواقع غرب سكن ناحية الدلنجات قاعدة مركز الدلنجات بمديرية البحيرة على بعد كيلومتر من الدلنجات التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى من استوطنها من أهل دلنجة المذكورة ، و يوجد بجوار کوم دلنجه عزبة أبو سيف بحوض عبد الهادي رقم ۱٥ بأراضي ناحية الدلنجات المذكورة “.

الوفائية

جاء في القاموس الجغرافي : ” الوفائية قرية قديمة اسمها الأصلي اليهودية وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من اعمال حوف رمسيس وفي التحفة من أعمال البحيرة ، وفي سنة 1934 طلب الشيخ سليمان عصفور عضو مجلس النواب في تلك السنة تغيير اسمها وتسميتها الوفائية لأن جميع سكانها مسلمون ولما في معنى الاسم من الوفاء وهو من الصفات الحميدة ، وقد وافقت وزارة الداخلية على هذا التغيير بقرار أصدرته في 3 أكتوبر سنة 1934 وبذلك اختفى اسم اليهودية من عداد النواحي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : اليهودية قرية قديمة من مديرية البحيرة بمركز الحاجر ، بجوار حاجر الجبل الغربى فى شمال ترعة الخشبى ، الخارجة من ترعة أمين أغا بقرب ناحية خربتا، أبنيتها بالآجر واللبن ، وبها أشجار جميز وسنط ، ويزرع فيها قصب السكر ، وفيها سواق معينة عذبة الماء ، بعد ماؤها فى وقت التحاريق نحو ثلاثة أمتار ، وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها، وفيها تنسج أحرمة الصوف.

ويقال فى أصل وضعها إنه بعد تخريب مدينة القدس ، بأمر ملك الشام أنطيكوس إبيبغان رخص بطليموس حاكم مصر لأويناس الأكبر ، رئيس أحبار اليهود فى بناء معبد فى أرض مصر على هيئة معبد الفرس ، فبناه هناك ، ونقل إليه ما يلزم من الحلى والزينة ، والخدم وغير ذلك ، وكثر حوله وفود اليهود ، وبنو المنازل والمساكن ، فكانت مدينة عظيمة وسميت اليهودية.

وقد بقى هذا المعبد محترما مبجلا زمن البطالسة ، ثم صدرت الأوامر بقفله وتركه فى زمن قيصر الروم وبسبيسيان ، ويظهر أن اضمحلال هذه المدينة قد بدأ من وقتئذ ، وعلى هذا فمدة بقائها عامرة ، تنيف على مائتين وأربعين سنة ؛ لأن ابتداء عمارتها كان قبل المسيح بمائة وثلاث وسبعين سنة ، وقفل المعبد كان بعد المسيح باثنتين وسبعين سنة ، واتساع التل الموجود بها الآن ، ربما يدل على أنها بقيت عامرة مدة أكثر من ذلك ؛ لأنه لا يبلغ فى مثل هذه المدة القليلة تلك السعة العظيمة ، فلعل أويناس اختار لبناء المعبد مدينة قديمة كانت عامرة من قبل.

والآثار التى ظهرت فى الحفر تشهد لذلك ، فإنه وجد فى الأساسات ثلاث طبقات ، بعضها فوق بعض ، غطت السفلى طبقة من الرمال ، وبنى فوقها، وهكذا ، فلعلها كانت قبل ذلك من مدن اليهود ، وكانت هذه المدينة قديما محوطة بسور من اللبن ، وكان فى زواياها ، وفى نقط كثيرة منها أبراج آثارها باقية إلى الآن فى الجهة الشرقية الجنوبية ، منها برج مبنى فوق بناء آخر من لبن أكبر من لبنه ، ويرى فى بعض طوبه حمرة كالطوب المحرق ، وقد اضمحل هذا التل الآن بسبب أخذ السباخ منه ، ولم يبق به من الآثار إلا شئ قليل.

وقد نشأ من قرية اليهودية العالم الصالح ، والإمام الناجح الشيخ أحمد الشهير ببرغوث المالكى ، كما فى حوادث سنة ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف من الجبرتى ، وقال : قدم الأزهر وتفقه على مشايخ العصر ، ومهر فى المعقول والمنقول ، وتصدى للتدريس ، وانتفعت به الطلبة ، واشتهر ذكره ، وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة ، ولم يتزىّ بزى الفقهاء ، يقضى حوائجه بنفسه ، تمرّض بالزمانة مدة سنين ، فكان يتوكأ على عصا ، ولم يقطع دروسه بالأزهر ، ولم يزل كذلك إلى أن توفى فى شهر صفر من السنة المذكورة ، ودفن بقرافة المجاورين. عليه رحمة ربّ العالمين.

وادي النطرون

في الخطط التوفيقية : وادي هبيب ، قال فى القاموس : هبيب بن معقل صحابى ، وينسب إليه وادى هبيب بطريق الإسكندرية ، وفى بعض العبارات أن وادى هبيب واقع فى غربى ريف مصر ، نزل به هبيب بن معقل أحد عرب فزارة ، من أصحاب النبى ﷺ ، شهد فتح مكة المشرفة ، ثم هاجر منها إلى تلك البيداء المصرية ، فسماها الإسلام به وقت إيقاد نيران الفتنة ، والقيام على عثمان بن عفان.

وفى تاريخ بطاركة الإسكندرية أن تلك البيداء كانت قديما قبل اليونان تسمى شهيت أو شبيت ، وهما كلمتان قبطيتان كانت تسمى بهما صحراء سيتة ، المسماة فيما بعد عند قدماء اليونان ستيس أو طيطيس أو سيتاقا أو سيتوم ، وجميع هذه الأسماء مأخوذة من اسم شهيت أو شبيت المصرى الأصلى ، وهذه الأسماء تطلق على ما يعم جميع الصحراء ، وتطلق بإطلاق خاص على جبل مارى مقير (مقار) أو على نفس ديره ، وكان يسمى هذا الجبل فى بعض الكتب جبل الله المقدس ، وكان رئيس ديره يتوجه آخر كل سنة من المواسم الكبيرة إلى الإسكندرية لزيارة البطرك ، وكان له ثلاث صوامع يتعبد فيها ، إحداها بقرب الصحراء الكبرى ، والثانية فى منتصف شهيت ، والثالثة بقرب محل السكن.

وذكر بعض من ترجم مقار المذكور أن سكنه كان بصحراء متسعة بينه وبين دير النطرون يوم وليلة، وكان الذهاب إليه خطرا جدا؛ لأن المسافر إليه كان إذا ضل عن طريقه ولو قليلا تاه فى واسع تلك الفيافى، وكان قريبا من بركة إيلوس التى بنيت بجوارها الكنائس النصرانية القديمة، وتشاهد نحوها العيون النابعة، وهى بعينها بركة شبيت المذكورة فى بعض مؤلفات سلف الأقباط.

وكان سكان ليبيا (برقة) ورعاة ضواحى جبل نطريه (وادى النطرون) يذهبون إليها كل سنة ؛ لتسريح مواشيهم فى الكلأ الذى حول البركة ، وكانت هذه الصحراء تسمى أيضا جبل الملح الذى سماه بعضهم جبل النطرون ، قال سترابون : إن مارى مقار طلب من أبيه الإذن بالتوجه إلى جبل النطرون بالشغالة والجمال مع من لهم عادة بالذهاب لاستخراج النطرون من ذلك المحل ، وفى تلك الأيام كان بقرب صحراء شهيت قرى كثيرة عامرة بالناس ، وكانوا يذهبون إليها لاستخراج النطرون ، وبعد قليل جعل إقامته فى هذه الصحراء ، وطاف بجميع جهاتها واختار لنفسه مسكنا بالقرب من بحيرة النطرون ، ليكون قريبا من الماء ، وجعل مسكنه نقرا فى الحجر.

وقال المقريزى : إن وادى هبيب بالجانب الغربى من أرض مصر فيما بين مريوط والفيوم يجلب منه الملح والنطرون ، عرف بهبيب بن معقل بن الواقعة بن حزام بن عفان الغفارى أحد أصحاب رسول الله ﷺ شهد فتح مكة وروى عنه أبو تميم الجيشانى ، وأسلم مولى نجيب ، وسعيد بن عبد الرحمن الغفارى وكان قد اعتزل عند فتنة عثمان بهذا الوادى فعرف به ، وكان لا يفرق بين قضاء دين رمضان ، ويجمع بين الصلاتين فى السفر ، ويقال لهذا الوادى أيضا وادى الملوك ووادى النطرون وبرية شيهاب (شيهات) وبربة الأسقيط وميزان القلوب.

وادي النطرون وعرب الجوابيص

في العصر الحديث تأسست مدينة وادي النطرون وتوابعها الجعار والحمرا وبني سلامة وكفر داود حيث كانت عشائر عرب الجوابيص (الجوابي) تقطن المنطقة منذ أوائل العصر العثماني ، وقد ذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : وأغلب من يسكن بقرب برك النطرون قبيلة الجوابى ، وعدتهم يومئذ [زمن دخول الفرنسيس أرض مصر] ألفان من الرجال غير الإناث والذرارى ، فكانوا يقيمون هناك مدة الشتاء ، وفى مدة إقامتهم ينقلون النطرون على الإبل ، ويأتون من سيوة بالبلح السيوى على مسافة اثنى عشر يوما أو أكثر ، وهم دائما رحالة نزالة لرعى المواشى على عادة أكثر العرب.

وكتب الدكتور ماجد عزت عن بدو وادي النطرون في كتابه عن الأب متى المسكين فقال : قبيلة الجوابي وقد استقرت في البحيرة في إقليم مريوط ووادي النطرون وأحيانًا كان يُطلق على أفرادها الجوابيص ، وكانت تمثل جماعة صغيرة من الرعاة تتجول بحثًا عن المراعي اللازمة لإمداد قطعانها بالغذاء ، وتذهب كل عام من الوادي إلى الصعيد حاملةً معها النطرون مقابل ثمن محدود ، ويذهب من يتجر من أفرادها إلى الواحات لشراء البلح الطازج أو المجفف لبيعه بعد ذلك لصغار التجار في القاهرة ، وهي قبيلة مسالمة لا تشهر السلاح إلا للدفاع عن النفس ، وبلغ عددها نحو ألفي رجل ، وتُعد من أكثر القبائل حفاظًا على العادات والتقاليد القديمة.

وفي موسوعة القبائل : وقال اللواء صلاح التايب عن الجوابيص : من قبائل المرابطين جدهم ينحدر إلى الشيخ عبد الجواد الكسَّار ، ونزحوا إلى الديار المصرية منذ أربعة قرون من بلاد المغرب ، ويقيم أغلبهم بالوقت الحاضر في وادي النطرون بالصحراء الغربية لمصر ولهم فروع منتشرة في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والغربية والفيوم والمنيا ، وأشهر عائلاتها حميدة ، وزموط ومنها العمدة مصري زموط ، ورحيم ، ومحمود ، ومطرود ، وسيف النصر، وفي الجيزة عائلات غيضان والكسَّار وكريم ، وفي مركز الشهداء منوفية عائلة البربري ، وفي كفر الشيخ عائلة جابر وعائلة أبو عقادة ، وفي المنيا عائلة سكرف وهم إخوة لقبيلة الجوازي من السعادي هناك ومنهم في مركز مطاي ووادي نطرون.

وذكر أحمد لطفي السيد ونعوم شقير أن الجوابيص منتشرون في الجيزة والمنوفية والبحيرة وبني سويف وهي من القبائل الرحَّالة في الصحراء الغربية أيضًا كانت تحمل النطرون من واديه وتوزعه على جهات القطر المصري من مريوط إلى أسيوط في عهد الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨ م. ، كما ذكر أميديه الفرنسي أن الجوابيص بنواحي بحيرات النطرون وعدد فرسانهم ٦٠٠ فارس ، وقال : إن عرب الجوابيص من أصل إفريقي ، وهم يقومون بنقل ملح النطرون من البحيرات حتى الإسكندرية والطرانة ، وبنقل البضائع الخاصة بواحة آمون (سيوة).

وذكر الجبرتي في عام ١٢١٩ هـ حضر للباشا محمد علي مَنْ أخبره أن طائفة من قبيلة أولاد علي نزلوا بناحية الأهرام بالجيزة فركب عليهم فوجدهم ارتحلوا ووجد هناك قبيلة الجوابيص فنهبها. وذكر أيضًا في عام ١٢٢١ هـ دهم عسكر محمد علي قبيلة الجوابيص في جهة الجيزة فشاع أن العسكر اشتبك مع الألفي وجماعته وقد قتلوا وأسروا منهم جماعة ونهبوا متاعهم، ويظهر أن هذه القبيلة موالية لأمراء المماليك الذين كانت أكثرية العربان موالية لهم على ما تفيد الأحداث.

وذكر عبد السلام الحبوني عن الجوابيص التالي: أملى العمدة عبد اللطيف عمدة وادي النطرون التابع لمحافظة الصحراء الغربية (مطروح حاليًا) – التالي عن قبيلة الجوابيص: حضر من حوالي ٤٠٠ سنة (أربعة قرون) الشريف عبد الجواد الكسَّار من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى وحضر أيضًا قبلهُ قصير الفخذ الذي نتج عنه القصران وحضر أيضًا الفانين الذي نتج عنه أولاد فانه، وأيضا السيد حسنين الصبحي الذي نتج عن الصبحات. ، ومن هؤلاء تتكون قبيلة الجوابيص وأصبحت عائلات كثيرة منهم عائلة الشيخ التي منها الشيخ رحيم فعيلم – رحمه الله – (شيخ مشايخ القبيلة).

قلت: وأضيف عن الجوابيص بالبحث الميداني في كفر الشيخ أذكر عائلة الشيخ المعروفة في الجوابيص ومنهم بيوت سالم وشقيقه سلومة. ويؤكد الرواة أنهما قدما إلى منطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ عام ١٨٤٠ م (أيام حكم محمد علي باشا) ويقال أن نزوحهما من الصحراء الغربية المصرية من البادية إلى الوادي والدلتا كان عام ١٧١٠ م أي منذ قرنين تقريبًا.س