المنزلة

استمدت بحيرة المنزلة اسمها من القرية التي تأسست على الساحل الجنوبي للبحيرة قبالة مجموعة الجزر التي عرفها العرب باسم تنيس والتي كانت تسمى في العصر البيزنطي زندوكسو وبانفيسوس وبيمنجولي ومعنى بيمنجولي دار الضيافة كما قال إميللينو في قاموسه الجغرافي حيث يرجح تسمية المنزلة تيمنا بها ، وكانت الجزر تظهر وتختفي في البحيرة طوال العصر البيزنطي تبعا لمنسوب المياه حتى غمرها الفيضان ولم يبق منها إلا عدد صغير حيث بنيت فوق أقرب واحدة للساحل قلعة رومانية وأطلق العرب عليها اسم تل ابن سلام ..

وكانت المدينة الناشئة من مراكز كورة المرتاحية غرب البحر وأطلق عليها أول الأمر منزلة القعقاع وهو الاسم الذي ذكرت به في كتاب تاج العروس للرحالة المرتضى الزبيدي ثم صارت من أعمال الدقهلية بعد إلغاء الكور ، وفي العصر الفاطمي نشأت على الضفة الشرقية للبحر الصغير ضاحية جديدة توسعت حتى صارت هي الأكبر وعرفت باسم منزلة بني حسون وبنى الوزير بدر الجمالي في غربيها محطة تجارية تحولت بعد ذلك إلى مدينة الجمالية بينما اتحدت قريتان عند مصب البحر وهما الغصنية والعقبيين لتكوين مدينة المطرية الحالية ..

وفي العصر المملوكي تغير اسم الضاحيتين إلى كل من منية راضي ومنية عصفور نسبة إلى سكانها حيث كانت كلمة منية تطلق على الإقطاع الممنوح من الأرض الزراعية ووردت بهذا في كتاب التحفة السنية والروك الناصري لكن ذكرت عند المقريزي بالاسم الدراج (منزلة ابن حسون) ، وفي العصر العثماني أطلق عليها المنزلة ونشأت حولها قرى العصافرة والجوابر والخلايفة والعمارنة والقتايلة والنسايمة والهنايدة والجماملة وبني هلال وأولاد صبور والطوابرة ومن أشهر أبنائها شيخ العرب حسن طوبار زعيم الثورة ضد الفرنسيين ..

كتب عنه مؤرخ الحملة ريبو : « إن مديرية المنصورة التي كانت مسرحا للاضطرابات تتصل ببحيرة المنزلة وهي بحيرة كبيرة تقع بين دمياط وبيلوز القديمة (الطينة) والجهات المجاورة لهذه البحيرة وكذلك الجزر التي يسكنها قوم أشداء ذوو نخوة ولهم جلد وصبر وهم أشد بأسا وقوة من سائر المصريين ثم هم أغنياء بما ينالون من الصيد ولهم في البحيرة خمسمائة أو ستمائة مركب تجعل لهم السيادة في البحيرة ولهؤلاء أربعون رئيس وكل هؤلاء الرؤساء يتبعون حسن طوبار شيخ المنزلة وهو الزعيم الأكبر لهذه المنطقة » ..

وقال عنه الجنرال لوجيه : « لقد تأكدنا أن حسن طوبار كان يجوب البلاد الواقعة على بحر أشمون يحرض الأهالى على الثورة وكان يرسل إلى بعض البلاد الأخرى رسله وأتباعه لتنظيم المقاومة ضد الفرنسيين وأنه هو الذي دبر واقعة الجمالية غير أنه من الصعب أن نلقى يدنا على هذا الرجل مع نفوذه العظيم بين الأهالى وأن في استطاعته أن يحشد علينا قوات كبيرة جدا وقد جاءتنا الأخبار أن أهالى بعض القرى الواقعة على النيل أطلقت النار على السفن المقلة للجنود الفرنسية وأن الدلائل تدل على أن الثورة عامة » ..

مدينة المنزلة

في الخطط التوفيقية : المنزلة مدينة كانت قديما من المدائن الكبيرة الشهيرة فى الوجه البحرى ، واقعة فى برك قريبة من البحر الرومى وينسب إليها بركة المنزلة التى بجوار بركة دمياط ، وكان يصب فيها خليج أشمون المعروف الآن بالبحر الصغير ، وكان فمه بقرب المنصورة وجوجر ، ثم سد فى زمن المرحوم عباس باشا ووصل بترعة المنصورية ، وهى بركة واسعة جدا لكنها قليلة العمق ، وكان ماؤها يعذب فى وقت فيضان النيل ويملح بعد هبوطه ، وكان فى وسطها مدينة تنيس وكان فى وسطها أيضا جزائر أخرى فيها عدة قرى ، وهى نيلية ، وتونة ، وسمناء ، حصن الماء ، وشطا ، ودبيق ، وبورى ، وقس الحيف.

وكان أكبر جزائرها جزيرة تنيس ، وجزيرة تونة المعروفة الآن باسم الشيخ عبد الله ، وجميعها كانت تشترك مع تنيس كمدينة المنزلة فى كيفية المعيشة والبراعة فى المنسوجات وأنواع التجارات وغير ذلك ، فطالما صنعت كسوة الكعبة المشرفة أيام بنى العباس فى مدينة تونة المعروفة الآن باسم الشيخ عبد الله ، وجميعها كانت تشترك مع تنيس كمدينة المنزلة فى كيفية المعيشة والبراعة فى المنسوجات ، وأنواع التجارات وغير ذلك.

وكان للثياب القسية شهرة ، وكانت عمائم دبيق تتخذ من الكتان وتنسج بالمقصب وكان طول الطاقة الواحدة مائة ذراع ومخيشها المقصب يساوى خمسين دينارا غير ثمن الحرير والخيط ، ولم تزل مرغوبة إلى وفاة الخليفة العزيز بالله سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.

وقد اندرست تلك المدن ولم يبق سوى بعض أطلالها ، وبعد أن كانت أرضها مخصبة كثيرة الأشجار أضحت قحلة غير صالحة للزرع ، وحدث فوق سطحها طبقة من الملح مثل الثلج الجامد ، بحيث صار يسمع له عند المشى عليه خشخشة ، إلا مدينة المنزلة فإنها إلى وقتنا هذا فى غاية العمارة ، ومن جملة خواص هذا الإقليم أن غالب أهل بلاده يزرعون القصب ، والقلقاس ، والأرز على الماء السائح ، وبقرب مدينة المنزلة ملاحة عظيمة يجلب الملح منها إلى البلاد ويجلب من هذا الإقليم رمان كثير جدا.

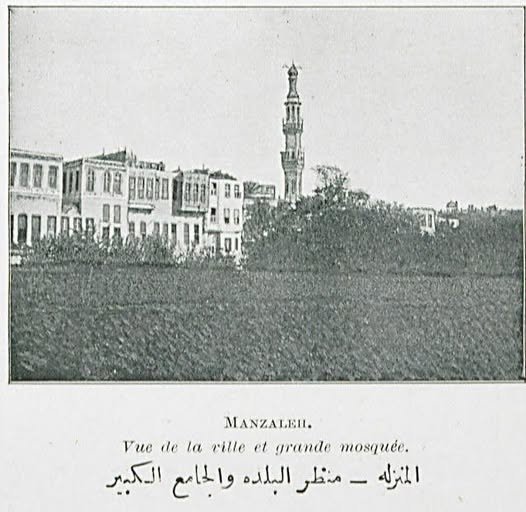

ثم إن مدينة المنزلة الآن من مديرية الدقهلية ، بمركز دكرنس على الشاطئ الشرقى للبحر الصغير ، ويحفها من الجهة البحرية خندق السيّار ، ومن الجهة الشرقية الخندق الجديد ، وبينها وبين دكرنس أربعة عشر ألف قصبة ، وبينها وبين ناحية البصراط ثلاثة آلاف قصبة ، والقصبة ثلاثة أمتار ونصف ، ومنها إلى دمياط ستة فراسخ ، وإلى المطرية أى مطرية البحر ثلاثة فراسخ ، ولها أرصفة متينة على شاطئ البحر ، وأكثر أبنيتها بالآجر والمونة ، ومنها ما هو على دورين أو ثلاثة.

وتشتمل على شوارع فى كل منها حارات أو خطاط. فمن ذلك شارع المعصرة يشتمل على : حارة الشونة ، وحارة المحكمة ، وحارة العبد ، وحارة الشراينة ، وحارة السويقة ، وحارة البهابده ، وحارة القعقاع ، وحارة أبى محمود ، وخط العرايا ، وخط المصالحة وخط الطناحية ، وكفر الحاج جاهين ومنها الشارع الوسط يشتمل على : حارة الشامى ، وحارة القطعة ، وحارة النجارين ، وخط الخلائفة ، وخط الشيخ سلامة ، وخط العراقى ، وخط الدقوقى ، ومنها شارع الطوابرة ويشتمل على : حارة النوادرة ، وحارة الفرايعة ، وحارة الحسانية ، وحارة الجرن.

وأكثر أهلها مسلمون ، ومنهم أشراف ، وكثير منهم يلبس كملابس أهل المحروسة ، ونساء أكابرهم وأغنيائهم يعلقن على البرقع غوازى وأرباع فندقلى وعيونا من فضة أو ذهب ، ويلبسن الثياب الكريشة والخفاف والبوابيج ، وبعضهن يلبسن الكنادر الصفر ، وأما نساء فقرائهم اللاتى يخرجن فيلبسن الثياب الغزل والطرح والأنفية بالعيون والعصائب والملايات.

مساجد المنزلة

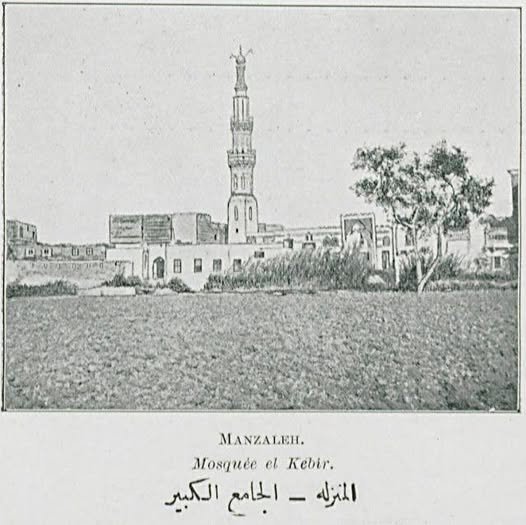

في الخطط التوفيقية : وبها جملة مساجد أكثرها له منائر ومنابر وتقام فيها الجمعة ، وفى بعضها أضرحة تزار فمنها : المسجد الكبير بحارة الحكمة ، وهو أعظم مساجدها تقام فيه الجمعة والجماعة على الدوام ، وله سلالم على البحر للوضوء وله منارة ، وفى جانبه قبة فيها ضريح سيدى أحمد العبيدى.

ومسجد سيدى عبد الحليم العقلانى ، فى طرف حارة الشراينة ، وهو أيضا تقام فيه الجمعة والجماعة ، ومنشئه الشيخ عبد الحليم المذكور صاحب الفضائل والفواضل ، فقد كان فى حياته مغنيا لطلبة العلم إنفاقا وتدريسا ، وانتقل فى آخر عمره إلى قرية فى غربى هذه المدينة بقليل تسمى الخرابة ، وبنى بها مسجدا ولازمها حتى توفى ، ودفن بهذه المسجد وجعل عليه قبة.

وهو الذى ترجمه الشعرانى فقال : الشيخ عبد الحليم بن مصلح المنزلاوى ، كان من الأخلاق النبوية على جانب عظيم ، وكان كثير التواضع وقد عمر عدة جوامع فى البحر الصغير ، قال : وله جامع بالمنزلة فيه فقهاء ومجاورون وسماط على الدوام ، ومارستان للضعفاء من الفقراء والغرباء والمستضعفين ، مات رحمه الله تعالى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة.

ومنها المسجد الجديد بخط المصالحة ، وهو مسجد جامع أيضا ، وله شبابيك وسلالم على البحر للوضوء ، وأنشأه ولى الله تعالى سيدى أحمد القطان ودفن به ، وبجواره قبة فيها جماعة من العلماء يقال لهم السوادنة ، وبجواره أيضا مدافن لبعض أهل البلد ، ومسجد القطان ويسمى الآن بالجامع الجديد وهو فى خط العرايا ، ويقال: إنه أقدم مساجدها وهو مسجد جامع مقام الشعائر فى غاية من السعة ، وله منارة حسنة وميضأة كبيرة ويقرأ فيه دروس العلم دائما.

ومسجد العمرى ، ومسجد القعقاع بحارة القعقاع وهو مسجد جامع أنشأه الحاج سويدان الخريبى ، وفيه قبتان إحداهما يقال إنها للقعقاع الصحابى تزار على الدوام سيما ليلة الاثنين ، وكان فى السابق يعمل له مولد كل سنة ، والأخرى يزعمون أنها لسيدى محيى الدين ، وفيه أيضا مقصورة بها ضريح لسيدى خليل أبو رواش.

ومسجد سيدى على خودة فى خط أبى خودة مقام الشعائر ، لكن به خطبة وفيه مقصورة لسيدى على المذكور ومسجد الدقوقى بخط الدقوقى وهو صغير تقام فيه الجماعة لا الجمعة ، وله فيه ضريح وحوله مقبرة عليها سور ، ومسجد زين الدين بحارة النجارين ، أنشأه الشيخ زين الدين وجعل له درجا على البحر للوضوء ، وهو مسجد جامع مقام الشعائر ، ومسجد الأعجام ، بحارة العراقى ، تقام فيه الجمعة والجماعة ، وفيه مدفن بلا قبة ، يقولون أن به أربعين وليا من الأعجام وحوله مقبرة وحيشان.

ومسجد الحمزاوى بحارة الحسانية معمور بالجمعة والجماعة ، ويزعم أهل الناحية أن به قبور سبع بنات صالحات يقال لهن الحمزاوية ، ومسجد الفقاعى وهو زاوية صغيرة ، وفيها قبة وبجانبها مقبرة صغيرة بآخر حارة الشونة ، وفى البلد مقامات كثيرة من الأولياء غير من ذكر كمقام الست مريم فى حوش فيه قبور ، وكمقامات أربعين من الأعجام فى خط المصالحة ، ومقام القدوسى بحارة الشراينة ، ومقام التكرورى والسلمونى ، وسيدى محمد الظاهر أبى محمود ، والسادة الأربعين إلى غير ذلك.

ولها جبانة كبيرة بين سوق السلمونى وسوق البهائم ، يحيط بها سور له أربعة أبواب ، يدفن فيها غالب أموات البلد ، وأبنية قبورها بالطوب الأحمر والمونة كبيوتها ومساجدها ، وقد نشأ منها قديما وحديثا أفاضل وعلماء بكثرة.

المنزلة في العصر العثماني

في الخطط التوفيقية : وفيها عدة أسواق عامرة بأنواع السلع منها : سوق السلمونى بخط المصالحة ، فيه : حوانيت تشتمل على عطارين وزياتين وعلافين ودخاخنية وفيه ساحة يباع فيا اللبن والجبن والحطب وشبه ذلك ، وفيه قهوة.

سوق القعقاع بحارة القعقاع ، فيه : وكالة يباع فيها القطن ، وحوانيت يباع بها ثياب القطن وحواصل بعضها يسكنها النشارون للحطب ، وبعضها مخازن لسلع التجارة ، وفيه ساحة متسعة ينصب فيه السوق كل يوم أحد يباع فيه البهائم والطيور وخلافها ، وينصب فيه الأن سوق العيد.

السوق الكبير فى الشارع الوسط مما يلى البحر ، فيه : وكائل على البحر معلقة وتحتها دكاكين وفيه : وكائل ودكاكين أخرى ، وعرصة يباع فيها القمح والأرز وباقى الحبوب ، وفى بعض هذه الدكاكين أنواع الملبوسات من الحرير والقطن ونحو ذلك ، وأنواع العقاقير والعطارة وفى بعضها الدخاخنية والصناع كالحدادين والنجارين والصنادقية والزياتين والعلافين وغير ذلك وفيه جملة قهاو وتجلب إليها البضائع من مصر والإسكندرية ودمياط والمنصورة وخلافها.

وفيها صهاريخ لخزن المياه طول السنة ، منها صهريج بحارة الشونة ، وصهريج بخط العراقى ، وفيها دواير لضرب الأرز ، بطلت الآن لشغل أهلها بزراعة القطن ، وفيها معصرة للزيت بسوق العيد القديم بطلت الآن أيضا ، وبها سيرجتان إحداهما بحارة الحسانية وقد بطلت ، والأخرى بخط الشامى وهى مستعملة إلى الآن.

وفيها أنوال ينسج فيها قلوع المراكب والخيام وغير ذلك ، وفيها قيعان لفتل الحرير المجلوب من الإسكندرية وغيرها ، وكانوا يتجرون فيه بعد فتله إلى المحلة الكبرى ، فيبيعونه لحاكة العصائب ثم ترك ذلك من نحو خمس سنين لما اعتاد التجار جلبه من القسطنطينية فحرم أهل البلد الأرباح التى كانوا يجدونها من تلك الصنعة.

وفيها مصابغ نيلة بكثرة غالبها فى حارة المعصرة ، وحمام عظيم مستعمل دائما وجنات ونخيل وأشجار ووابورات وأسواق. وتكسب أهلها من التجارة، وزرع الأرز والقطن وأنواع الحبوب ، وصيد الطير ، والسمك ، وبجانبها الغربى طائفة من المساكن منفصلة عنها بالبحر الصغير يقال لها : بر بدران وهى من ضمن المدينة ، وأبنيتها كأبنيتها بالمونة والبياض.

وفيها جامع بمنارة ، قديم يسمى العمرى.يزعمون أنه بنى فى زمن الفتح ، وفيها مقامات أولياء وحيشان ومقابر ، وأكثر سكانها ملاحون فى المراكب وصيادون وفسخانية ، وبينها وبين البلد قنطرة من خشب على ذلك البحر يعبر عليها دواما المثقلات وغيرها ، ويليها نهر يقال له : المقطع ، يخرج من البحر وينتهى إلى بحيرة دمياط. وهناك موردة فيها سفن كثيرة تشحن الأرزاق إلى نحو دمياط والمنصورة من السمن والجبن والطيور وغير ذلك وتأتى ببضائع من دمياط كالدخان ومن البلط كالفواكه.

وفى المنزلة من المشاهير التجار السيد محمد العريان رئيس مجلس الدعاوى ، له منزل فى خط العرايا ، مشيد فيه شبابيك الزجاج ، وفيه صهريج ، وكذا السيد محمود العريان ، منزله فى ذلك الخط مشيد أيضا ، والسيد محمد سويدان ، منزله فى خط المصالحة على البحر ، فيه صهريج وله مضيفة ، وعمدتها محمود جلبى طوبار ، منزله فى حارة العراقى ، وهو منزل عظيم فى وسط حديقة ، إلى غير ذلك من المنازل المتينة الحسنة الشبيهة بقصور المدن الشهيرة.

أعلام المنزلة

من علماء المنزلة في القرن التاسع الهجري كما فى الضوء اللامع للسخاوى : سليمان بن داود بن محمد ابن داود علم الدين المنزلى ، ثم الدمياطى الشافعى نزيل المسيلمة بدمياط ويعرف بالفقيه علم الدين وبابن الفران حرفة أبيه ، ولد سنة تسع وثمانمائة بالمنزلة ونشأ بها، وأوتى مع الذكاء سرعة الحفظ فكان يحفظ من التاريخ شيئا كثيرا.

وقرأ البخارى للعامة فى الأشهر الثلاثة بالمدرسة المسلمية ، وكانت تعرض عليه فى الختم الجوائز فلا يقبلها ، فاشتهر بذلك وهابه أرباب المناصب ، ولا زال يترقى فى دمياط حتى صار له الصيت العظيم والشهرة الزائدة ، بحيث كانت شفاعته لا ترد خصوصا عند الجمالى ناظر الخاص ، والجمالى هو المنوه بذكره عند الظاهر جقمق ، حتى استدعى به إلى القاهرة وتعزز فى المجئ ، ثم فى الاجتماع ، ولما اجتمعا أنعم عليه بدنيا فامتنع من قبولها ولم يسمح بقبولها مرتبا بالجوالى.

وولى تدريس الحصرية بدمياط ونظرها وأقرأ فيها الكتب الثلاثة ، ولم يكن مع هذه الشهرة والوجاهة يعارض أحد من المباشرين ونحوهم إلا فيما لا ضرر عليهم فيه ، ومات فى ذى الحجة سنة إحدى وسبعين وثمانمائة بدمياط. ودفن بضريح الشيخ عثمان الشرنباصى فى سوق الحصريين ، وقد جاوز الستين.

وأما ولده البدر فهو أبو المكارم محمد بن سليمان بن داود بن محمد ابن داود البدر زين العلم أبى الربيع ، المنزلى الأصلى ، الدمياطى الشافعى نزيل القاهرة ، وخطيب القجماسية المستجدة بها ، ولد فى منتصف رجب سنة ثمان وأربعين وثمانمائة بدمياط ونشأ بها وأخذ عن أبيه ، وحج فى سنة ثلاث وستي ن، وجاور نحو ثلاثة أشهر.

ولازم فى القاهرة الجوجرى وأذن له فى الإفتاء والتدريس ، واستقر بعد أبيه فى تدريس الناصرية بدمياط ، وكذا فى نظرها ونظر المسلمية ، وبعد موت النابلسى فى مشيخة قراقوش بخان السبيل وفى خطابة القجماسية وانعزل عن الناس مع يبس ، وفاقة ، وديانة ومزيد تحر ، بحيث لا يأكل عند أحد من الأمراء ونحوهم شيئا غالبا ، وقد لخص الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى ، وآل أمره إلى أن رغب عن الخطابة للخطيب الوزيرى ، ثم سافر فى أثناء سنة خمس وتسعين وثمانمائة لزيارة دمشق.

ومن علمائها أيضا كما فى خلاصة الأثر : الشيخ محمد بن عبد الخالق المنزلاوى الشافعى ، الإمام العلامة الصالح الولى الزاهد الجامع بين العلم والعمل ، المجد فى بث العلوم النافعة ، كان عالما متفننا ، وكان يختم كل سنة نحو عشرة كتب كبار فى فنون ، وقراءته تحت اللفظ ، لا يتعدى المقصود بالذات من الكتاب ، ويقول : القراءة هكذا فى هذه الأزمان ، فإن الهمم قصرت والأفهام كلت ، مع كونه إذا سئل عن مشكل فى الكلام أجاب عنه بأحسن العبارة ، وكانت وفاته فى سنة اثنتين وثمانين وألف بمصر ، وعمره نحو ثمانين سنة.

وفى الجبرتى أن منها أيضا العمدة العلامة والنبيه الفهامة صحة السلالة الهاشمية ، وطراز العصابة المطلبية الفصيح السيد حسين بن عبد الرحمن ابن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن حمادة المنزلاوى الشافعى ، خطيب جامع المشهد الحسينى ، أم أبيه السيد عبد الرحمن هي السيدة فاطمة بنت السيد محمد الغمرى ، ومنها أتاه الشرف.

تضلع من العلوم وصار له ملكة وحافظة واقتدار تام واستحضار غريب ، ونظم الشعر الجيد والنثر البليغ ، وأنشأ الخطب البديعة ، وغالب خطبه من إنشائه ، ولازم الشيخ أبا الأنوار السادات فشملته أنواره ، وكان يصلى به فى بعض الأحيان ويخطب بزاويتهم أيام الموسم ، وله منظومة طويلة فى سلسلة السادات الوفائية ، وتوفى فى منتصف شعبان من سنة اثنتى عشرة ومائتين وألف.

الجمالية

نشأت مدينة الجمالية في القرن الخامس الهجري على يد الوزير بدر الجمالي لتكون محطة تجارية للقوافل بالقرب من المنزلة ، واستمدت شهرتها في التاريخ المعاصر من خلال المقاومة الباسلة لاهلها ضد الحملة الفرنسية والتي أسفرت عن انسحاب الفرنسيين من المنطقة بعد أربع ساعات من القتال المتواصل واستشهاد خمسمائة من الأهالي وقيام الفرنسيين بإحراق المدينة انتقاما منهم وأحرقوا معها ميت سلسيل في طريق عودتهم إلى المنصورة ..

ومن واقع سجلات الحملة الفرنسية جاء وصف الضابط جازلاس لمعركة الجمالية فى تقريره عنها قائلا : « لما وصلنا بحرا تجاه الجمالية وهى قرية كبيرة قوية على الشاطئ الغربى من بحر أشمون فوجئت السفن التى كانت تقل الجنود بعاصفة من الأحجار والرصاص انهالت من أسوار البلدة وبيوتها وفى الوقت نفسه رأينا جموعا كثيرة من العرب والمماليك والفلاحين مسلحين بالبنادق والسيوف والعصى تهرع من الجهات المجاورة مسرعة إلى مهاجمتنا ..

وكان بعضهم راكبين الخيل وأكثرهم مشاة فدهشنا من هذه الهجمة العنيفة لكننا لم نؤخذ على غرة ونزلت الجنود حاملة سلاحها إلى البر الشرقى المقابل للقرية وتأهبوا للقتال منتظرين قدوم الأعداء فرأينا أكثرهم شجاعة يغامرون بأنفسهم ويهجمون إلى أن يصبحوا فى وسط جنودنا وقد رأيت بنفسى جماعة من الفلاحين ليس بيدهم سلاح سوى العصى يهاجموننا بحماسة فيسقطون بين أسنة رماحنا .. وصدر لى الأمر بإطلاق النار على الأعداء المهاجمين ..

فأطلقنا النار عليهم وفرقنا هذه الجموع بعد أن تركت الميدان مغطى بجثث القتلى ولقد تمكن بعضهم من أن يعبروا الترعة ثانية ويمتنعوا فى الجمالية وهى قرية محاطة بالأسوار تحميها ترعة أشمون من جهة والمستنقعات التى تغمرها المياه من جهة أخرى فأمرنى الجنرال داماس أن أخذ القوة الكافية واستولى عنوة على القرية فعبرنا الترعة بجسر أقمناه على عجل ووزعت جنودى فعهدت إلى جزء منهم رد الهجمات الآتية من خارج القرية ..

وهجمت بقوتى على القرية واقتحمنا الباب الكبير رغم مقاومة أهلها الذين دافعوا عنها دفاعا قويا فاستولينا على جزء من القرية لكن الأهالى ظلوا يدافعون عن الجزء الآخر ممتنعين فى البيوت والشوارع وهجم الثوار على القوة التى دخلت القرية لكن صدتهم البنادق والحراب وحُصر جزء منهم فى القرية وتمكن جماعة آخرون أن يتسللوا منها فتلقتهم القوة المرابطة حولها ونجا منهم من ألقوا بأنفسهم فى المستنقعات وذهبوا سباحة يحملون أسلحتهم » ..

الجمالية في كتابات المؤرخين

قرية الجمالية بالدقهلية من قرى الروك الناصري ، ذكرها محمد رمزي في القاموس الجغرافي فقال : ” هي من القرى القديمة وردت في التحفة من أعمال الدقهلية ، وفي سنة 1272 هـ فصل من الجمالية ناحية أخرى باسم كفر الجمالية ، وفي سنة 1903 ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى الجمالية وصارتا ناحية واحدة باسم الجمالية وكفرها ، وكانت الجمالية تابعة لمركز دكرنس فلما أنشىء مركز المنزلة في سنة 1929 ألحقت بها لقربها منه “.

وذكرها الجبرتي في أحداث الحملة الفرنسية حيث يقول : ” وبعد أيام حضر حاكم المنصورة إلى دمياط ، وعقد المشورة مع حاكم دمياط على أخذ الجيزة وبلدة المنزلة ، ثم سار حاكم المنصورة بعساكره إلى البحر الصغير قاصدا إقليم المنزلة ، فخرجت عرب ذلك البر، فى محلة يقال لها الجمالية ، فصادمهم وشتت عسكرهم ، وأفنى أكثرهم وأحرق تلك البلدة ، ثم سار إلى المنزلة “.

جاء في الخطط التوفيقية : ” الجمالية الكبيرة هى بتشديد الميم قرية كبيرة من مديرية الدقهلية بمركز دكرنس على الشاطئ الغربى للبحر الصغير بينها وبين دكرنس عشرة آلاف قصبة وأبنيتها بالآجر واللبن وبها جامع كبير بمنارة على شط البحر فيه بئر معينة مالحة الماء، وكان فيها جنائن نحو العشرين فدانا تلاشى أمرها من قلة الماء ولم يبق منها إلا نحو مائتى نخلة.

وفى غيطانها شرقى البحر ضريح ولى يعرف بالشيخ واجد يقال: إنه من طائفة تعرف بأولاد طعمة ليس عليه قبة ويزعمون إنه إذا بنى عليه شئ ينهدم بنفسه. ، وفيها بيت مشهور يقال له بيت إبراهيم أبى عبد اللطيف كان يزرع أربعمائة وأربعين فدانا فى أطيان الناحية هو وعائلته غير ما لهم فى كفر الجمالية وهو ثلثمائة فدان ثم تشعبوا إلى عائلات.

ولهم منازل مشيدة ذات شبابيك وزجاج وفيها دوائر لضرب الأرز بطلت الآن لقلة زرعه فيها، وعندها ترعة كبيرة خارجة من البحر الصغير ومتصلة بالبحيرة المالحة تسير فيها المراكب، وبعض أهلها صيادون للأسماك والطيور والبعض يزرعون الأرز والقطن وبعض الحبوب ولها سوق كل يوم ثلاثاء يباع فيه أصناف الأقمشة والعطارة والحبوب وغيرها.

ولها موردة بها مراكب لشحن الأرز من البحر الصغير إلى المنصورة وفى زمن الفرنساوية حصلت وقعة فى هذه البلدة بين عرب تلك الجهة والفرنساوية المقيمين بمدينة دمياط ومدينة المنصورة قتل فيها كثير من العرب وأهل البلد وأحرق الفرنساوية تلك البلد كما سيأتى ذلك فى الكلام على دمياط “.

المطرية وهزيمة الأسطول الفرنسي

في أقصى الطرف الشرقي من بحيرة المنزلة مدينة لعبت دورا هاما في مقاومة الحملة الفرنسية حيث عرف أهلها من الصيادين بشدة البأس وقوة التحمل وقال عنهم الفرنسيون في كتاب وصف مصر : ” أقوياء الجسم ضخام الهيئة نشطون وأولو عزم وعلى الرغم من تقاطيعهم الجميلة فإن لهم منظرا وحشيا وبشرة لوحتها الشمس ” ، وهي في الأصل شبه جزيرة سميت على اسم ساكنيها وهم الغصنيين والعقبيين وقرية العصافرة التابعة لها واشتق اسمها من الأرض اللينة ، وقد ذكرها محمد رمزي في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية فقال : ” المطرية : أصلها من توابع ناحية إقليم المنزلة وكان سكن هذه البلدة يتكون من قريتين متجاورتين وهما الغصنة والعقبيين ..

وفي سنة 1280 هـ صدر قرار بفصل هاتين القريتين عن بعضهما من الوجهة الإدارية وفي 18 نوفمبر سنة 1903 صدر قرار بضمهما إلى بعضهما باسم المطرية كما كانت وبذلك حذف اسما ناحيتي الغصنة والعقبيين من جدول أسماء البلاد وحل محلهما اسم المطرية ، وفي سنة 1903 صدر قرار بفصل المطرية بزمام خاص من أراضي ناحية إقليم المنزلة وهذا الزمام يشمل سكنها وما يتبعه من أراضي المنافع العمومية التابعة لها وليس لها زمام زراعي ، وهي بلدة ذات طرق منظمة ومبانيها قائمة على لسان ممتد داخل بحيرة المنزلة ، وكانت المطرية تابعة لمركز دكرنس فلما أنشىء مركز المنزلة في سنة 1929 ألحقت به لقربها منه “.

ويتحدث عبد الرحمن الرافعي عن مقاومتهم للفرنسيين فيقول : ” أما الجنرال أندريوسي المكلف من قبل نابليون مباشرة لتحسين مصب النيل والسيطرة على دمياط وإتخاذها موقعا حربيا وكذا دراسة بحيرة المنزلة لاستخدامها إستراتيجيا في عملياته العسكرية وهجومه على كلا من مصر وسوريا .. فقد مضى بأسطوله في البحيرة وأقلعت مراكبه من دمياط يوم 3 أكتوبر قبيل الفجر صوب المطرية وقطع الأسطول المسلح بالمدافع هذه المسافة في 8 ساعات ولكنه ذهل من هول ما رأى فقد فوجئ بأسطول بحري مكون من 100 مركب يخرج من خلف الجزر التي تحجبها بالقرب من المطرية وقد أقبل الصيادون من أهالي المطرية ومعهم أعوان حسن طوبار على ظهر هذه المراكب قاصدين إغراق مراكب وسفن الفرنساوية ..

وأطلقت المراكب المصرية النار على العدو فنكص راجعا فرارا من الموت المحقق والهلاك على أيدي المصريين إذا حاول المقاومة وتبادل الأسطولان إطلاق النار حتى أرسل الليل ظلامه فكف الفريقان عن ذلك وبلغ من بأس الصيادين واستبسالهم في القتال أن أرسل أندريوسي إلى نابليون رسالة يقول فيها أن استبسال العدو في الهجوم على دمياط يثبت أهمية هذا الموقع ويظهر أن الأنباء التي كانت وصلتنا عن قرب هجوم أهل المطرية والمنزلة على دمياط وانتظار حسن طوبار المدد من سوريا لم تكن بعيده عن الحقيقة لأني لا أعتقد أن الهجوم الذي فوجئنا به في البحيرة يستطيع أن يقوم به جماعة من الصيادين فلا يمكن لمثل هؤلاء أن ينظموا مثل هذا الهجوم ويحكموه بمثل الحالة التي شاهدناها “.

تنيس

شبه جزيرة تاريخية في بحيرة المنزلة تعرضت للتهجير بسبب الحروب الصليبية ، جاء في الخطط المقريزية : وفى جمادى الآخر سنة تسع عشرة ومائتين ثار يحيى بن الوزير فى تنيس فخرج إليه المظفر بن كندر أمير مصر فقاتله فى بحيرة تنيس وأسره وتفرق عنه أصحابه ، وفى سنة تسع وثلاثين ومائتين أمر المتوكل ببناء حصن على البحر بتنيس فتولى عمارته عنبسة بن اسحق أمير مصر وأنفق فيه وفى حصن دمياط والفرما مالا عظيما.

وفى سنة تسع وأربعين ومائتين عذبت بحيرة تنيس صيفا وشتاء ثم عادت ملحة صيفا وشتاء ، وكانت قبل ذلك تقيم ستة أشهر عذبة وستة أشهر مالحة وفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وصلت مراكب من صقلية فنهبوا مدينة تنيس.

وفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وصل إلى تنيس من شوانى صقلية نحو أربعين مركبا فحصروها يومين وأقلعوا ثم وصل إليها من صقلية أيضا فى سنة ثلاث وسبعين نحو أربعين مركبا فقاتلوا أهل تنيس حتى ملكوها ، وكان محمد بن إسحق صاحب الأصطول قد حيل بينه وبين مراكبه ، فتحيز فى طائفة من المسلمين إلى مصلى تنيس.

فلما أجنّهم الليل هجم بمن معه البلد على الفرنج وهم فى غفلة فأخذ منهم مائة وعشرين فقطع رءوسهم فأصبح الإفرنج إلى المصلى وقاتلوا من بها من المسلمين ، فقتل من المسلمين نحو السبعين وسار من بقى منهم إلى دمياط فمال الإفرنج على تنيس وألقوا فيها النار فأحرقوها وساروا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والأسرى إلى جهة الإسكندرية بعد ما أقاموا بتنيس أربعة أيام.

ثم لما كانت سنة ست وسبعين وخمسمائة نزل فرنج عسقلان فى عشر حراريق على أعمال تنيس وعليها رجل منهم يقال له المعز فأسر جماعة وكان على مصر الملك العادل من قبل أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف عندما سار إلى بلاد الشام ، ثم مضى المعز وعاد فأسر ونهب فثار به المسلمون وقاتلوه فظفرهم الله به وقبضوا عليه وقطعوا يديه ورجليه وصلبوه.

وفى سنة سبع وسبعين وخمسمائة انتدب السلطان لعمارة قلعة تنيس وتجديد الآلات بها عندما اشتد خوف أهل تنيس من الإقامة بها فقدّر لعمارة سورها القديم على أساساته الباقية مبلغ ثلاثة آلاف دينار من ثمن أصناف وآجر.

وفى سنة ثمان وثمانين وخمسمائة كتب بإخلاء تنيس ونقل أهلها إلى دمياط فأخليت فى صفر من الذرارى والأثقال ولم يبق بها سوى المقاتلة فى قلعتها ، وفى شوّال من سنة أربع وعشرين وستمائة أمر الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب بهدم مدينة تنيس ، وكانت من المدن الجليلة تعمل بها الثياب السرية وتصنع بها كسوة الكعبة.