بني مزار

في العصر المملوكي نزلت عشائر بني نزار من قبيلة لواتة المغربية في أجوار قرية شينوت القديمة وهيمنوا على المنطقة وأسسوا عددا من الضواحي اتصلت بالقرية فتوسعت وتغير اسمها في دفاتر التربيع العثماني عام 933 هـ إلى بني نزار ثم حرفت للتخفيف إلى بني مزار.

جاء في القاموس الجغرافي : ” وفي القرن التاسع الهجري عرفت شنودة باسم بني نزار وهم جماعة من العرب المستوطنين بها وقد وجدت اسمها هذا لأول مرة في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ ، ومذكور أنها في حدود ناحية القيس التي تجاورها إلى اليوم ثم وردت في تاج العروس بني نزار مع سفط أبي جرجا (صفط أبو جرج) وهذه أيضا تجاور بني نزار ..

وفي العهد العثماني حرف اسمها من بني نزار إلى بني مزار لسهولة النطق بالميم بعد النون التي في بني فوردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1230 هـ ، ولما أنشىء مركز بني مزار في سنة 1821 جعلت بني مزار هذه قاعدة له ثم سمي مركز بني مزار من أول سنة 1890 ، وتنسب هذه القرية إلى عرب بني نزار وهم بطن من قبيلة لواتة التي نزلت بالبهنساوية كما ورد في كتاب صبح الأعشى عند الكلام على القبيلة الثانية وهي لواتة “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” بني مزار : هى بلدة غربى النيل بقدر ألف متر ومائة وفى غربى الترعة الإبراهيمية بقدر خمسين متر وفى الشمال الشرقى للقيس بنحو ألفين وخمسمائة متر وفى الجنوب الشرقى لقرية طنبو بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر ، وكانت فى الأصل رأس المديرية وهى الآن رأس قسم من مديرية المنية وبها قاض وكان بها فى مدة العزيز محمد على قشلاق للعساكر وإقامة الحاكم وشونة غلال للميرى ..

وكان بها سابقا طرخانة نيلة وفى قبليها تلال كبيرة هى آثار بلد يقال لها العنبس من المدن القديمة ، والعنبس الجديدة الآن شرقى تلك التلول ، ومبانى ناحية بنى مزار من الآجر واللبن وحاراتها ضيقة وفى بحريها على نحو ثلثى ساعة قرية بوجرج وعلى نحو ساعتين مدينة البهنسا ويقابلها على الشاطئ الشرقى للنيل ناحية بنى صامت.

ومن أهالى بنى مزار طائفة أشراف يقال لهم أولاد أبى الليل وفى كل سنة يعملون ليلة لوالدهم يجتمع فيها خلق كثير ، وفى شرقيها ترعة جديدة لرى سواحل بنى مزار وغيرها وكان حفرها سنة ١٢٥٥ ولها سوق جمعى ، وفيها للدائرة السنية ديوان تفتيش زراعته خمسة عشر ألف فدان يزرع منها كل سنة نحو ستة آلاف فدان قصبا ويزرع الباقى قطنا وحبوبا “.

القيس

في شهر أغسطس عام 640 م. أرسل عمرو بن العاص عددا من السرايا في غرب النيل لتأمين الجيش من هذا الاتجاه أثناء حصار حصن بابليون ، وكان من ضمنها سرية عقبة بن عامر الجهني للمرابطة في الطريق المؤدي للصعيد وسرية ربيعة بن حبيش الصدفي لتأمين مدخل الفيوم وسرية قيس بن الحارث المرادي الاستطلاعية إلى البهنسا.

وقد سيطر قيس على قرية قديمة في أجوار البهنسا وأقام معسكره فيها وهي سينوبوليس وهي حور ديت القديمة والتي عرفت في كشف الأسقفيات باسم كينو أنو وأطلق عليها العامة اسم كاسا ، وبسبب التشابه بين كاسا وقيس سماها العرب قرية القيس وصارت من أكبر منازلهم في شمال الصعيد بعد الفتح.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” القيس : بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وسين مهملة ، قرية من مديرية المنية بمركز بنى مزار فى الجنوب الغربى لبنى مزار بنحو ألف وثمانمائة متر وفى الجنوب الشرقى للبهنسا الغراء بنحو عشرة آلاف متر ..

وبها مساجد عامرة ومنازل مشيدة وأبراج حمام ونخيل كثير وأغلب أهلها أصحاب يسار ، وتلول البلد القديمة فى غربيها على نحو ثلثمائة متر وكان لها ولأهناس فى الأزمان القديمة حاكم واحد وكانت البلد القديمة تسمى قابيس وكانت ذات أسقفية ، وحفظت لها العرب اسمها القديم بتحريف قليل.

وقال الإدريسى أن القيس بلدة قديمة موضوعة على الشاطئ الغربى للنيل على بعد عشرين ميلا من دهروط ، وفي خطط المقريزي أن قيس من البلاد التى تجاور مدينة البهنسا وكان يقال القيس والبهنسا ، قال ابن عبد الحكم : بعث عمرو بن العاص قيس بن الحرث إلى الصعيد فسار حتى أتى القيس فنزل بها فسميت به.

وقال ابن يونس : قيس بن الحرث المرادى ثم الكعبى شهد فتح مصر ، يروى عن عمر بن الخطاب وكان يفتى الناس فى زمانه روى عنه سويد بن قيس وقيل : شديد بن قيس بن ثعلبة وروى عنه عسكر ابن سوادة ، وهو الذى فتح القرية بصعيد مصر المعروفة بالقيس فنسبت إليه.

وقال ابن الكندي : ولهم ثياب الصوف وأكسية المرعزى وليست هى بالدنيا إلا بمصر ، وذكر بعض أهل الخبرة بمصر أن معاوية بن أبى سفيان لما كبر كان لا يدفأ فاجتمعوا أن لا يدفئه إلا أكسية تعمل بمصر من صوفها المرعزى العسلى الغير المصبوغ فعمل له منها عدد بقيس فما احتاج منها إلا إلى واحدة ، ولهم طراز القيس والبهنسا فى الستور (الأبسطة) والمضارب (الخيم) يعرفون به.

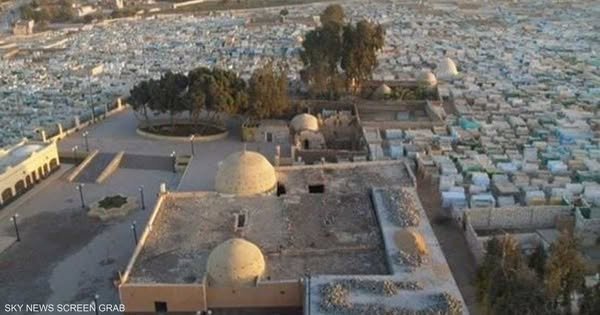

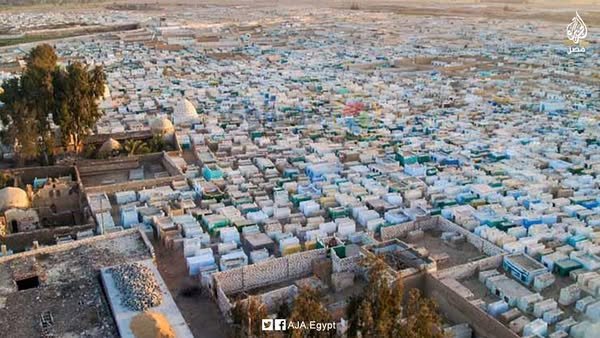

البهنسا .. بقيع مصر

في أكتوبر عام 641 م. اطمأن عمرو بن العاص إلى بدء المفاوضات مع الروم حول تسليم الإسكندرية وقرر كسب الوقت فجهز حملة عسكرية لفتح الصعيد قوامها ستة آلاف مقاتل تحت قيادة نائبه خارجة بن حذافة حيث أتمت مهمتها بنجاح في ستة أشهر وعادت في مارس 642 م. ، في البداية بسط خارجة نفوذه على بقية ريف دلاص وأبويط ثم دخل أهناسيا دون مقاومة ومنها إلى الفيوم ثم توجه إلى أوكسرنيخوس عاصمة إقليم أركاديا (شمال الصعيد) ..

وكانت الحامية الأساسية للصعيد متمركزة في القلعة حيث دارت معركة أسفرت عن هزيمة الروم وانسحابهم واستشهاد ثلاثين من المسلمين تم دفنهم في الناحية الغربية تجاه سفح الجبل كما تحولت القلعة الرومانية إلى مقر لإدارة العمليات في سائر الصعيد ، ومنها تمت السيطرة بدون قتال على أقاليم طيبة السفلى والوسطى والعليا وعواصمهم أنطنويه (أنصنا بجوار قرية الشيخ عبادة مركز ملوي) وبيتوليمايس (بجوار المنشأة بسوهاج) وأخيرا أسوان ..

ورغم أنها كانت معركة صغيرة نسبيا إلا أنها حظيت في التراث الإسلامي باهتمام كبير وتبارى المؤلفون في ذكر البطولات الفردية للصحابة وأبنائهم بشكل مبالغ فيه وبتفصيلات دقيقة ومن أشهرها كتاب (فتوح البهنسا للواقدي) وهو الاسم الذي أطلقه العرب على الضاحية الغربية التي نشأت حول المقابر بينما أطلقوا على الجزء الشرقي القديم اسم صندفا ويفصل بينهما اليوم البحر اليوسفي وهما حاليا من قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا ..

وظلت البهنسا عاصمة لمنطقة شمال الصعيد حتى مطلع العصر الحديث وأطلق اسمها على الإقليم (الأعمال البهنساوية) وتميزت بصناعة المنسوجات وعمرت بالسكان ، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتقاد مبكر بالتبرك بمقابر الشهداء والتي صارت مقصدا عبر العصور الإسلامية للصالحين ليدفنوا إلى جوار الصحابة حتى توسعت المقبرة وضمت الآلاف من الشيوخ والعلماء والمتصوفة من مصر وبلاد المغرب وأطلق عليها اسم (بقيع مصر) ..

قال عنها الحميري (البهنسا بهذه المدينة تعمل الستور البهنسية وتنسج الطرز والمقاطع السلطانية والمضارب الكبار والثياب المتخيرة ويقيم بها التجار الستور الثمينة طول الستر ثلاثون ذراعاً وأزيد وأنقص قيمة الاثنين منها مائتا مثقال وأكثر من ذلك وأقل ولا يصنع فيها شيء من الستور والأكسية وسائر الثياب من الصوف والقطن إلا وفيها اسم المتخذ له مكتوباً على ذلك مطرزاً جيلاً بعد جيل وهذه الأكسية والفرش مشهورة في جميع الأرض) ..

عرب البهنساوية

بني واللمس : اسمها الأصلي منيل أبو شعرة ، ورد في التحفة من أعمال البهنساوية وفي الانتصار محرفا باسم منيل أبو شعيرة ، وفي دليل سنة 1224 هـ منيل أبو شعرة وهي بني واللمس بولاية البهنساوية ، وبني واللمس عائلة بربرية جاءت من بلاد المغرب ونزلت في هذه القرية فعرفت بها.

الجرابيع : كانت تسمى بني خالد ، وردت في الانتصار بأنها من كفور شرونة من الأعمال البهنساوية ووردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ بأنها في الحد القبلي لأراضي ناحية شارونة ومكانها اليوم الجرابيع هذه ، وقد وردت باسمها المذكور في تاريخ سنة 1230 هـ وتنسب إلى عرب الجرابيع المستوطنين بها وعميدهم يسمى جربوع.

بني علي : اسمها الأصلي منيل بني علي وردت في التحفة من الأعمال البهنساوية ، وفي دليل سنة 1224 هـ منيل علي بولاية البهنساوية وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي ، كوم والي : أصله من توابع سيلة ثم فصل عنها في تربيع سنة 933 هـ وأصبح ناحية قائمة بذاتها ، ورد في دفتر المقاطعات سنة 1071 هـ ثم في تاريخ سنة 1230 هـ ويعرف عند العامة باسم كوم العرب.

بني سامط : وردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ بني صامت بالبر الشرقي تجاه بني نزار (بني مزار) ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ بني صامط ومن سنة 1260 هـ برسمها الحالي ، حماضة : أصلها من توابع بني سامط ثم فصلت عنها في سنة 1933 وتنسب إلى جماعة من العرب المتوطنين بها ، ونجوعهم بجوار الجبل الشرقي.

الروضة : أصلها من توابع ناحية سيلة وكانت تسمى جمازة نسبة إلى بني جماز بطن من لواتة كما ورد في كتاب البيان والإعراب ، ثم فصلت من أراضي ناحية سيلة ووردت أيضا في تاريخ سنة 1230 هـ باسم دنازة وبعضهم يسميها جنازة وهو محرف كذلك عن جمازة اسمها الأصلي ، ولاستهجان كلمة دنازة طلب أهل هذه القرية تغيير اسمها وتسميتها الروضة.

إبوان الزبادي : وردت في معجم البلدان أبوان من قرى كورة البهنسى بالصعيد بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة إبوان من أعمال البهنساوية ، وفي الانتصار إبوان الزبادي وفي تربيع سنة 933 هـ إبوان الزبادي ، والزبادي جماعة من العرب نزلوا بها في القرن السابع الهجري أصلهم من زباد ناحية من بلاد المغرب ، وفي تاج العروس زباد موضع بالمغرب ينسب إليه مالك بن خير الزبادي الإسكندراني وغيره من أهل زباد.

زاوية الجدامي : كانت تسمى المريج ، وردت في التحفة قال : وهو مرج بني عفيف من كفور دهروط من الأعمال البهنساوية ، ثم غير اسمه في العهد العثماني فورد في تربيع سنة 933 هـ زاوية الجدامي وهي المريج المعروف بمرج بني عفيف ، ثم وردت في دفتر المقاطعات سنة 1071 هـ وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي.

العقلية : أصلها من كفور القايات باسم بني عقيل ، ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ بالاسم المذكور ، وفي العهد العثماني عرفت باسم العقيلية نسبة إلى بني عقيل ، ثم حرف اسمها إلى العقلية لسهولة النطق ، وردت به في تاريخ سنة 1230 هـ.

أعلام البهنسا

الإمام القرافى : قال الإمام السيوطي فى حسن المحاضرة : الإمام القرافى شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى البهنسى المصرى الذى انتهت إليه رياسة المالكية فى عصره ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعى ، وألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول والتنقيح فى الأصول وغير ذلك قال القاضى تقى الدين أجمع المالكية والشافعية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة الإمام القرافى وناصر الدين بن المنير وابن دقيق العيد ، مات فى جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة.

الوجيه البهنسى : عبد الوهاب بن الحسن كان إماما كبيرا فى الفقه دينا ولى قضاء الديار المصرية ومات سنة خمس وثمانين وستمائة.

زين الدين البهنسى : زين الدين عمر بن محمد بن عبد الحكم بن عبد الرزاق البلغيائى الشافعى من اقليم البهنسا كان اماما فى الفقه غواصا على المعانى الدقيقة منزلا للحوادث على القواعد والنظائر تنزيلا عجيبا تفقه على العلم العراقى والعلاء الباجى وشرح مختصر التبريزى مات فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبعمائة بالطاعون وكان والده أيضا عالما شرع فى شرح الوسيط ولم يتمه.

ابراهيم بن عبد الحى البهنسى الحنفى : فى كتاب دائرة المعارف ابراهيم البهنسى وهو ابن عبد الحى بن عبد الحق المعروف كاسلافه بالبهنسى الحنفى الدمشقى ، كان ذكيا أديبا صالحا له مشاركة فى سائر الفنون انتهى إليه علم الفلك والهيئة وكانت له اليد الطولى فيه وعليه المعوّل فيه ، ولد بدمشق فنشأ بها وأخذ عن مشايخها كالأستاذ عبد الغنى النابلسى والشيخ محمد الحبال وغيرهما ومهر وتفوّق وبالجملة فكان نادرة عصره ووقته ، مات فى رجب سنة ألف ومائة وثمانية وأربعين.

الشيخ عبد الحى بن الحسن بن زين العابدين الحسينى البهنسى : فى حوادث سنة إحدى وثمانين ومائة وألف من تاريخ الجبرتى : الإمام الصالح والعالم الناجح الشيخ عبد الحى بن الحسن بن زين العابدين الحسينى البهنسى المالكى نزيل بولاق ولد بالبهنسا سنة ثلاث وثمانين وألف ، وقدم مصر فأخذ عن الشيخ خليل اللقانى والشيخ محمد النشرتى والشيخ محمد الزرقانى والشيخ محمد الأطفيحى والشيخ محمد الغمرى والشيخ عبد الله الكنكسى والشيخ محمد بن سيف والشيخ محمد الخرشى وحج سنة 1113 هـ فأخذ عن البصرى والنخلى.

وأجازه السيد محمد التهامى بالطريقة الشاذلية والسيد محمد بن على العلوى بالأحمدية ، وأجازه الشيخ محمد شويخ بالطريقة الشناوية ، وحضر دروس المحدث الشيخ على الطولونى ، ودرس بالجامع الخطيرى ببولاق وأفاد الطلبة وانتفع به الكثير ، وكان شيخا بهيا معمرا منور الشيبة زاهدا قانعا واستمر على زهده وقناعته إلى أن توفى ليلة الاثنين الحادى والعشرين من شعبان سنة إحدى وثمانين ومائة وألف بمنزله الذى ببولاق وصلى عليه بالجامع الكبير ودفن فى مدافن الخلفاء بالقرب من مشهد السيدة نفيسة.

البهنسا في الخطط التوفيقية

يسمى بهذا الاسم مدينتان إحداهما بالواحات والأخرى البلدة المشهورة التى بالصعيد الأوسط بين منية ابن خصيب وبنى سويف إلى جهة الغرب وكان يقال لهذه بمج أو بمجة-كلمة قبطية تستعمل مفردة ومضافة إلى كلمة اكسيرانيكوس.

وكان لها شهرة عظيمة فى عهد ملوك مصر قبل الإسلام وقد تخربّت واندرست آثارها وغطتها الرمال المنسوفة من الصحراء وقد خلفتها فى تلولها من الجهة الشرقية القرية الموجودة الآن المسماة باسمها وهى على الشاطئ الغربى من بحر يوسف من بلاد مديرية المنية بقسم الجرنوس وكان مسطح أرضها نحو ألف فدان ويظهر من كلام يعضهم أن مدينة غين الأولى كانت فى محل هذه المدينة قبل حدوثها أتلفتها أيدى الحوادث وغطت الرمال آثارها أيضا.

وفى زمن الفرنساوية كانت الرمال قد زحفت على البهنسا حتى أتلفت كثيرا من أرض مزارعها كما أن غارات العرب فى الأزمان السابقة أوجبت تخربها وقد نقل أهل البلاد المجاورة أنقاضها واستعملوها فى أبنيتهم وكان أكثر مبانيها بالطوب المحرق وكانت قاعدة إقليم ينسب إليها.

وقد أطال المقريزى الكلام عليها فى خططه فذكر فى ذلك: إنه كان يعمل بها الستور البهنسية ونسيج المطرز والمقاطع السلطانية والمضارب الكبار والثياب المحبرة وكان ما يعمل بها من الستور يبلغ طول الستر الواحد منه ثلاثين ذراعا وقيمة الزوج منه مائتا مثقال ذهب وإذا صنع بها شئ من الستور والأكسية والثياب من الصوف أو القطن فلا بد أن يكون فيها اسم المتخذله مكتوبا على ذلك مضوا جيلا بعد جيل.

وقيل إنه كان فى إقليمها مائة وعشرون قرية غير الكفور، وقبط مصر مجمعون على أن المسيح وأمه كانا بالبهنسا ثم انتقلا عنها ورجعا إلى القدس وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى فى المسيح وأمّه «وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ» الربوة البهنسا.

وكانت تلك المدينة وقت فتح المسلمين بلاد مصر عالية الجدران حصينة الاسوار والبنيان منيعة الأبراج والأركان وكان لها أبواب أربعة إلى الجهات الأربعة البحرى يقال له : باب قندس، والغربى باب الجبل والقبلى باب توما وكان لكل باب ثلاثة أبراج بين كل برجين شرفات وكان بها أربعون رباطا وكنائس وقصور فلما أخذت بالفتح تغيرت معالمها واندرس كثير من آثارها.

وتجددت بها آثار إسلامية فكانت من أعظم بلاد مصر وكان بها مساجد كثيرة وآثار البلد القديمة فيما حكاه الفرنساوية لم يظهر منها إلا القليل كبعض أعمدة وقطع حجارة ورخام وأكثر أعمدة الجوامع القديمة أخذت من كنائسها وهى معابد المصريين الأول، فلو أزيلت الرمال لظهر من آثارها أشياء كثيرة تنبئ عن تواريخ مدة الرومانيين واليونان وغيرهم، لأن هذه المدينة كانت عرضة للتقلبات زيادة عن غيرها وكانت من أعظم المراكز فى زمن النصرانية.

وفيما بعد كان لها ولأعمالها حراج وأشجار كثيرة تؤخذ لعمل المراكب ونحوها كما كان مثل ذلك فى جهات كثيرة من الوجه القبلىالقبلى.

وبهذه المدينة حوانيت تعمر زمن المولد فقط كل سنة نحو نصف شهر ويقابلها على الشاطئ الشرقى لليوسفى قرية صندفا بها شون لغلال الميرى وهى واقعة فى طرف جسر الجرنوس الممتد منها إلى جهة الشرق وإلى جهة بحرى على الشيخ زياد وهو من الجسور القديمة السلطانية طوله سبعة آلاف قصبة يحد حوض الجرنوس من الجهة البحرية.

وفى زمن العزيز محمد على سنة ١٢٤٠ بنيت فيه قناطر لصرف المياه سبع وثلاثون عينا بالحجر الدستور ومن تكاثر المياه سنة ١٢٥٣ وقع منها إحدى وعشرون عينا فبنى محلها رصيف، وكان من ضمن الإحدى والعشرين عينا إحدى عشرة عينا منخفضة لأجل صرف المياه عند أوان الصرف وفوقها العشرة الأخرى مرتفعة لصرف المياه الزائدة عن حاجة الحوض وكان وضع العليا فى الملآن بحيث إن كل عينين من السفلى بينهما عين من العليا.

طحا الأعمدة

قرية قديمة في شمال الصعيد اسمها الأصل توحو ، وفي تربيع سنة 933 هـ أضيف إليها كلمة الأعمدة نسبة إلى أطلال معبد أثري بجوارها ، ذكرها ابن حوقل فقال : ” كان فيها عدة أنوال لنسج الأقمشة وأسقفية ، وهى الآن قرية واقعة على تلول البلد القديمة بها جامعان بمنارتين وزاوية ، وفى جهتها الشرقية كنيسة للأقباط ومنها نصارى نحو الربع ، وحولها نخل قليل ، وسوقها كل يوم اثنين ، وأطيانها نحو أربعة آلاف فدان ، وهى من أعمال المنية “.

جاء في الخطط التوفيقية : ” طحا العمودين ويقال لها : طحا الأعمدة ، وهى بلدة كانت قديما من مدن الأقاليم القبلية ، متوسطة بين البحر الأعظم واليوسفى ، وتذكر كثيرا فى كتب القبط ، وفى بعضها سميت : كليوت وزيوبوليس وفى بعضها كانت تسمى طوحو ، وجعلت فى أحد دفاتر التعداد من بلاد البهنسا ، وفى آخر من بلاد الأشمونين وهى غير مدينة (طوه) من أقاليم الأشمونين أيضا “.

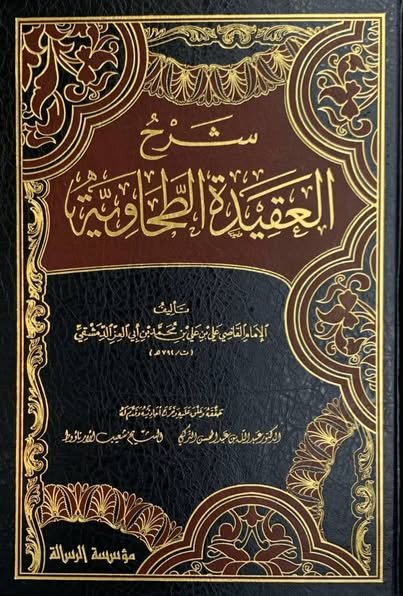

وينسب لها واحد من علماء الإسلام الأوائل وصاحب أهم كتاب في العقيدة الإسلامية والمعتمد لدى كافة مذاهب أهل السنة والجماعة وهو كتاب (العقيدة الطحاوية) ، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي والذي ولد في قرية طحا بالصعيد في عام 853 م. وتوفي في الفسطاط عام 935 م. بعد حياة حافلة ..

وينتمي الإمام إلى قبيلة الأزد العربية صاحبة القوة والمنعة في صعيد مصر وهو من فرع حجر بن عمران وعرفت أسرته بالعلم والتقوى حيث اشتهر من عشيرته المحدث عبد الغني بن سعيد الأزدي وكذلك والده محمد بن سلامة الأزدي من أهل الأدب والفضل ، تعلم على يد والدته التي كانت معروفة بالفقه والصلاح ثم التحق بحلقة الإمام أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس حيث حفظ القرآن وأتقن الكتابة ..

بعد ذلك جلس في حلقة والده واستمع منه جانبا من العلم ثم تتلمذ على يد خاله أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي فتعلم علم الحديث ورجاله وسنن الشافعي ثم سمع من شيوخ عصره أمثال يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان المرادي وهارون بن سعيد الأيلي ، ثم تتلمذ علي يد ابن أبي عمران الحنفي وتبحر في الفقه حتى صار واحدا من أئمة المذهب ..

قال عنه ابن كثير : « الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة » ، وقال ابن يونس المصري : « كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله » ، وقال ابن الجوزي : « الإمام العلامة الحافظ الكبير محدّث الديار المصرية وفقيهها » ، وقال تاج الدين السبكي عن كتابه (جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرؤون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول) ..

وهو صاحب الضريح المعروف في شارع الإمام الليث بقرافة الإمام الشافعي وبجوار مقابر بني الأشعث ، والضريح عبارة عن مستطيل ينقسم إلى مربعين يفصل بينهما عقد دائرى ويشغل المربع الجنوبي منهما قبر الإمام الطحاوى وتعلوه قبة تقوم على أربعة مقرنصات كبيرة في أركان المربع ويعلو كل مقرنص من جانبيه مثلثان ، وتفصل هذه المثلثات التي يبلغ عددها ثمانية القبة عن مربع الضريح وقد فتح في القبة ثمانية نوافذ معقودة وزخرفت من الخارج برسوم هندسية محفورة في الحجر على شكل متعرج.

بني غني

في عام 65 هـ قرر مروان بن الحكم إخراج أنصار عبد الله بن الزبير من الفسطاط إلى موضع في الدلتا عرف في العصور الإسلامية باسم الزبيرية (كفر حشاد مركز كفر الزيات) ، وفي عام 218 هـ غادرت بقية الزبيريين باتجاه البهنسا مع سائر عشائر قريش والتي عرفت عند المؤرخين باسم (هجرة قريش الكبرى) ونزلت بجوار قرية طهما.

وأسست عشائر الزبيريين (من بني أسد) قرية جديدة متاخمة لطهما ثم اندمجتا معا في زمام واحد وعرفت باسم أكبر فروع القبيلة (بني غني) ، وجاء ذكرهما معا في كتاب التحفة السنية ضمن الأعمال البهنساوية حيث يقول ابن الجيعان : ” طهماية وبني غني نقلا من الأشمونين مساحتها 2712 فدان عبرتها كانت 5000 دينار والآن 2500 دينار كانت باسم الأمير بلوط الصرغتمشي والآن للديوان الشريف المفرد “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” بني غني هي من القرى القديمة اسمها الأصلي طهما وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الأشمونين وفي التحفة طهماية وبني غني من أعمال البهنساوية نقلا من الأشمونين وفي دليل سنة 1224 هـ طهماية وهي بني غني ، وقد ذكر الاسم القديم نع الحديث للاحتفاظ به باعتباره وحدة مالية واردة في دفاتر الأموال وفي الوثائق القديمة.

ثم تغلب اسم بني غنى ـ وهو اسم جماعة العرب المستوطنين بها ـ على اسمها القديم وهو طهما الذي حرف إلى طهماية فعرفت الناحية باسمها الحالي ، ولا يزال يوجد بأراضي ناحية بني الحكم المجاورة لهذه الناحية مصرف الطهماوي وترعة الطهماوي نسبة إلى الشيخ محمد الطهماوي الذي أصله من طهما هذه ومقامه بجبانة بني الحكم المذكورة “.

ذكرها القلقشندي في نهاية الأرب فقال : ” بنو غني – بطن من بني عروة بن الزبير بن العوام ، من بني أسد ابن عبد العزي من قريش من العدنانية ، ذكرهم الحمداني وقال : ان مساكنهم بالبهنساوية من الديار المصرية ، قال : ويعرفون بجماعة روق “.

وقال المقريزي في البيان والإعراب : ” وأما بنو الزبير فَهُم من ولد عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنه وهم بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان ، ومنهم بنو مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى ويعرفون بجماعة محمد بن رواق ، ومنهم بنو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وهم بنو غني وبلادهم بالبهنسا وما يليها ، وصار أكثرهم صاحب معايش وأهل زرع وفلاحة وماشية وضرع “.

وفي موسوعة القبائل : ” بنو أسد بن عبد العزى : هم رهط خديجة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – ، والزبير بن العوام ، ونرى منهم بمصر الزبير بن العوام نفسه في معارك الفتح قائدا للمدد سنة ١٩ هـ. وإليه يرجع الفضل في الاستيلاء على حصن بابليون وقد اختط بمصر دارا وهبها فيما بعد لمواليه واختط غيرها ، وقد صادر المروانيون هذه الدار من بني الزبير بن العوام ثم ردها أبو جعفر المنصور عليهم ، وفي رواية أن عبد الله بن الزبير كان يأتي إلى مصر وينزل هذه الدار.

من الحق أن الزبيريين هم الذين مثلوا بني أسد بن عبد العزى في مصر تمثيلا فعليا وما مر من سيرة الزبير يعطينا الحق في أن نفترض إقامة بعض بنيه في مصر إقامة مستمرة منذ الفتح ، ولكن القلقشندي والمقريزي يذكران أن بمصر جماعة من الزبيريين من بني عبد الله بن الزبير وبني أخيه عروة يقيمون بالصعيد في البهنسا والأشمونين ، وقد تحول أكثرهم – على عهدهما طبعا ، أي القرن التاسع – إلى فلاحين محكومين “.

مطاي وبني محمد

في العصر المملوكي نزلت عشائر بني محمد في أجوار قرية مطاي حيث تأسست قرية عرفت باسم بني محمد وجزائر بني محمد ثم اندمجت مع مطاي ووردت بهذا التقسيم في كتاب التحفة السنية في القرن التاسع الهجري حيث يقول المقر بن الجيعان : ” مطاي وبني محمد وجزائرها مساحتها 4960 فدان بها رزق 250 فدان عبرتها 23000 دينار كانت باسم الأمير مبارك الطازي والآن باسم الأمير برسباي العلائي ومن معه “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” بني محمد وردت في التحفة بني محمد وجزائرها مع مطاي بالبهنساوية ، وفي تاريخ محمد علي بني محمد البارود وهي مطاي ، وقد دخل سكنها مع سكن مطاي ، وأما زمامها فقد توزع على نواحي نزلة ثابت ونزلة حسيبة ونزلة شحاتة وأبو عزيز بمركز بني مزار.

مطاي هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال البهنساوية ، وورد معها في التحفة قرية أخرى باسم بني محمد تكلمنا عنها في موضعها من هذا الكتاب.

وفي تاريخ سنة 1260 هـ فصل من أراضي بني محمد البارود ناحية جديدة باسم أبو حسيبة وقد عرفت من سنة 1888 باسم نزلة أبو حسيبة ولا يزال هذا اسمها في جداول وزارة المالية ، وأما جزائر بني محمد المذكورة معها في التحفة فقد فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ باسم الشيخ حسن.

أبو شحاتة أصلها من توابع ناحية بني محمد البارود ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1261 هـ باسم أبو شحاتة ، وقد عرفت من سنة 1285 هـ باسم نزلة أبو شحاتة ولا يزال هذا اسمها في جداول وزارة المالية ، نزلة ثابت أصلها من توابع بني محمد البارود ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1271 هـ باسم نزلة ثابت وهو اسمها في جداول المالية وتنسب إلى منشئها الشيخ محمد السيد ثابت م كبار المزارعين.

كوم مطاي أصله من توابع ناحية مطاي ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1230 هـ ، منشأة مطاي ناحية إدارية تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1917 ، وأما من الوجهة المالية فهي واقعة في زمام ناحية نزلة ثابت وتابعة لها من الوجهتين العقارية والمالية ، وقد أنشئت هذه الناحية الإدارية بسبب وجود محطة مطاي للمحافظة على الأمن العام “.

وفي الخطط التوفيقية : مطاي قرية من مديرية المنية بقسم بنى مزار فى غربى النيل بقدر ألفين وسبعمائة وخمسين مترا وغربى الترعة الإبراهمية بقدر ألف وخمسمأئة متر وفى الشمال الشرقى لقرية إدقاق بقدر ألف وسبعمائة وخمسين مترا ، وفيها نخيل وأشجار ومساجد مبنية بالآجر واللبن كمنازلها، وبها أنوال لنسج الصوف ، وسوق دائم يباع فيه نحو الخبز واللحم ، ولها سوق جمعى.

وفى شرقيها بقدر ألف وخمسمائة متر فوريقة لعصر القصب وعمل السكر للدائرة السنية ، وبجوارها ديوان للتفتيش ومساكن المستخدمين من المهندسين الأورباويين وغيرهم ، وهى فوريقة فرنساوية من فوريقة الخواجة كاى ، وقد عمل لها سكك حديد زراعية لجلب القصب إليها من الغيطان ، وكان قبل ذلك يجلب على ظهور الإبل وكذا غيرها من الفوريقات.

وأطيان تفتيشها ثمانية عشر ألف فدان يزرع منها كل سنة نحو ستة آلاف فدان قصبا ويزرع الباقى حبوبا وقطنا وريها من الإبراهيمية وغيرها ، ويتحصل من الفويقة كل يوم خمسمائة قنطار سكر أبيض حبا ومائتا قنطار سكر أحمر أقماعا وأربعون قنطارا اسبيرتو فالمتحصل منها سنويا خمسون ألف قنطار سكر أبيض وعشرون ألف قنطار سكر أحمر وعشرة آلاف وخمسمائة قنطار اسبيرتو “.

سمالوط

في عام 1880 نقل مقر قسم قلوصنا إلى سمالوط بسبب وقوعها على خط السكة الحديدية وازدهار زراعة القصب وصناعة السكر فيها ، وهي من القرى القديمة التي ذكرها ابن الجيعان في التحفة السنية حيث يقول : ” سملوط مساحتها 6975 فدان بها رزق 344 فدان عبرتها كانت 12000 دينار واستقرت 5000 دينار وكانت باسم الأمير إياس الصرغتمشي والآن باسم الأمير أزدمر من يلبيه ومن معه “.

وجاء في القاموس الجغرافي : سمالوط قاعدة مركز سملوط هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان سملوط قرية بالصعيد على غربي النيل من الأشمونين بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة سملوط من أعمال الأسمونين وفي تاج العروس سملوط.

وقد كانت قلوصنا قاعدة لقسم قلوصنا إلا أنه بسبب بعدها عن السكة الحديدية ووجود محطة للسكة الحديدية بناحية سمالوط وتوسطها بين بلاد المركز صدر قرار في سنة 1880 بنقل ديوان القسم والمصالح الأميرية الأخرى من قلوصنا إلى سمالوط على أن يبقى باسم قسم قلوصنا ، ومن أول سنة 1890 سمي مركز قلوصنا وفي سنة 1896 سمي مركز سمالوط.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” سمالوط هذه القرية كانت تسمى فى الأزمان القديمة سينوبوليس وكانت رأس إقليم ، وهى بعيدة عن مدينة المنية بقدر ثلاثة وعشرين ألف متر فى جهة الشمال ، وعن البهنسا بقدر ستة وثلاثين ألف متر فى الغرب الشمالى ، وذكر بطليموس أنها كانت فى جزيرة ، لكن يغلب على الظن خلاف ذلك ، وإنما هى فى محلها الآن فى الأرض القارة ، فلعله كان بقربها جزيرة تابعة لها وكان بها بعض بيوت من أهالى سملوط فنسبت إليها ثم أخذها البحر ، ولا يوجد الآن شئ من المعابد والمبانى القديمة التى كانت فى تلك المدينة يستدل منها على ما كانت عليه.

ثم إن بطليموس ذكر مدينة تسمى كو (بكسر الكاف وسكون الواو) بقرب مدينة سينو بوليس وجعلها رأس قسم ، فيكون قد وجد فى آن واحد مدينتان بينهما مسافة صغيرة ، فإن كان ذلك صحيحا فأين الآثار الباقية لهما أو لأحدهما ، مع أنه لا يوجد إلا دير يعرف بدير سمالوط بالقرب منها ، فلعل الجزيرة التى تقدم القول عليها – المعروفة بجزيرة بنى حسن – كانت مشتملة على مبان شهيرة كمقياس للنيل ، فأطلق عليها اسم كو ، وكانت المدينة الأصلية فى محل الدير والقرية الجديدين.

وبين سمالوط والبحر الأعظم نحو ثلثمائة قصبة ، والإبراهيمية والسكة الحديد يمران من شرقيها ، وتكسب أهلها من الزراعة والتجارة وفيها عائلة الشريعى ، بيتهم من البيوت المشهورة من زمن قديم وهو مورد للأغراب والفقراء ، ويقال أنه يعمل عندهم الرغيف ربع ويبة كبيت أبى مناع فى بلاد قنا ، وبيت أبى فواز فى العسيرات ، ولهم بستان فيه أنواع الفواكه وبه قصر كقصور مصر ، ومنهم حسن باشا كان مديرا بالجيزة ثم بالدقهلية ، ثم صار رئيس مجلس الاستئناف بمديرية أسيوط ، ثم تولى نظارة ديوان عموم الأوقاف ، وكان والده على أفندى الشريعى باشمعاون مديرية من مدة أحمد باشا طاهر إلى أن توفى.

وفيها مساجد عامرة وبيوتها من الآجر واللبن وفيها نخيل وأشجار ، وفى شمال هذه القرية بقدر ألف ومائتين وخمسين مترا أنشأ الخديوى إسماعيل باشا فوريقة لعصر القصب وعمل السكر ، آلاتها فرانساوية مثل فوريقة مطاى ، وبجوارها كافة ما يلزم لها من الورش ومساكن المستخدمين ، وأمامها محطة السكة الحديد ويتفرع منها فرع يوصل إلى الفوريقة وفرع يوصل إلى مرسى المراكب.

وأطيان هذا التفتيش عشرة آلاف فدان ، يزرع منها قصبا خمسة آلاف وخمسمائة والباقى يزرع حبوبا وقطنا وغير ذلك، ويتحصل من الفوريقة يوميا خمسمائة قنطار سكرا أبيض حبا ، ومائتا قنطار سكرا أحمر أقماع ، وأربعون قنطار اسبيرتو ، ومحصولها سنويا خمسون ألف قنطار من السكر الأبيض وعشرون ألفا من الأحمر واثنا عشر ألفا من السبيرتو.

ومن حوادث هذه القرية ما فى «نزهة الناظرين» أن الأمير محمد بيك حاكم الصعيد أرسل كتخداه قانصوه بثلثمائة من العسكر فى سنة سبع وستين وألف إلى ناحية سمالوط ؛ لينهبوا شون غلالها ويحرقوا ما بقى بعد النهب ، فلما وصلوا إلى البلد واجههم أهل البلد وأعانهم أهل البلاد المجاورة فمنعوهم عن الوصول إلى الغلال ، فلما رأى قانصوه أنه ما قدر على التمكن من نهب الشون وحرقها ورأى قوة شوكة المانعين له وضعف حاله وحال عسكره وخاف من عساكر مصر رجع إلى أستاذه محمد بيك وكان بملوى.

قلوصنا وبني حكيم

في العصر المملوكي نزلت عشائر من قبيلة بركين اللواتية في أجوار قرية قلوصنا القديمة وأسست إحدى فروعهم قرية عرفت باسم كفر بني حكيم ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” قلوسنا وكفر بني حكيم كفرها مساحتهما 5820 فدان بهما رزق 168 فدان عبرتهما 16000 دينار كانتا باسم المقطعين والآن باسمهم وأوقاف ورزق “.

وقد جاء تفصيل التحركات القبلية في كتاب الأبعاد الجغرافية لاستقرار القبائل المغربية في عمل البهنساوية حيث يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي محمود : ” بنو بركين من البيوت الكبرى للواتة وقد استقر بنو بركين داخل السهل الفيضي فيما بين اقلوسنا (قلوسنا بسمالوط) جنوبا إلى ناحية طنبدي (مغاغة) في الشمال .. قلوسنا وكفر بني حكيم وهي محلة قديمة عرفت باسم بانكوليس وتحور إلى قلوصنا وارتبط بها بنو حكيم وتلازم الاسمان خلال الروك الناصري “.

وذكر في موضع آخر أن قلوسنا وكفر بني حكيم هي من خمس نواح تندرج تحت وصف جغرافي يعرف باسم (قرى المحور النهري) حيث يقول عنها مستطردا : ” التزمت المحلات النهرية بالمواضع المرتفعة من ضفتي النهر (جسر طراد النيل) في مأمن من غائلة الفيضان وبالرغم من ذلك لم يكن هذا كافيا أو عاملا أساسيا للحماية وبخاصة المواضع التي تشرف على النهر مباشرة وتكون المحلة حينئذ عرضة للنحر والتجريف من قبل الماء ومن ثم يكون الاتجاه نحو بناء سياج مرتفع ليكون حاجزا بين النهر والمحلة “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” التوفيقية : هي من القرى القديمة كانت تسمى قديما كفر بني حكيم وردت في التحفة مع قلوسنا من الأعمال البهنساوية ، وفي العهد العثماني ألغيت وحدتها وأضيفت على قلوصنا فأصبحت من توابعها ، وفي تاريخ سنة 1262 هـ أعيد فصلها من قلوصنا باسم نزلة قلوصنا ويقال لها نزلة النصارى لكثرة من بها منهم.

ولأن كلمة نزلة تدل على القلة والتبعية طلب أهلها تسميتها التوفيقية نسبة إلى محمد توفيق نسيم باشا الذي كان وزيرا للداخلية وقت هذا الطلب ظنا منهم أن اختيارهم لاسمه مما يساعد على سرعة الموافقة على تحقيق رغبتهم ، وفعلا فإن وزارة الداخلية أجابت ملتمسهم ووافقت على تغيير الاسم بقرار أصدرته في 29 أغسطس سنة 1935 .

قلوصنا هي من القرى القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته باسم بانكيلوس .. وذكر جوتييه في قاموسه قرية باسم بانكوليس وقال إنها قلوصنا التي بمركز سملوط .. وردت في معجم البلدان قلوسنا قرية على غربي النيل بصعيد مصر ، وفي مباهج الفكر وصبح الأعشى أقلوسنا من عمل الأشمونين وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة قلوسنا من أعمال البهنساوية ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ برسمها الحالي.

وفي الخطط التوفيقية : قلوسنا : قرية بالصعيد الأدنى من مديرية المنية بقسم بنى مزار واقعة على الشاطئ الغربى للنيل قبلى نزلة الشرقيين بنحو ألفين وخمسمائة متر وشرقى ناحية جوادة بحو أربعة آلاف متر ، وأغلب مبانيها بالطوب الأحمر وبها جامع بمنارة وزاويا للصلاة وفى وسطها ضريح ولى عليه قبة ، وفيها دكاكين وخمارة على البحر وجنينة عظيمة لمحمد بيك الشريعى وجملة من النخيل وأبراج الحمام وقليل من مصابغ النيلة ، وسوقها كل يوم أحد وبها محطة السكة الحديد ولأهلها شهرة بزراعة العدس وصناعة الفخار الأحمر.