معركة سمنود

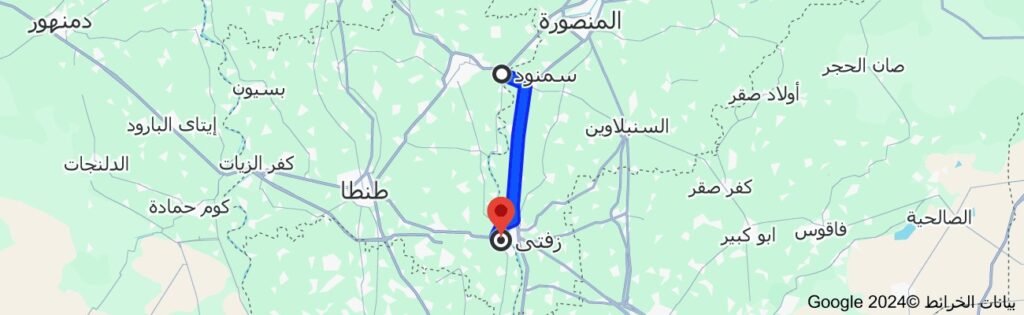

مدينة سمنود وأجوارها كانت أول منطقة تعلن العصيان على الروم والترحيب بالعرب في وقت مبكر ، وتفصيل ذلك أنه في يناير عام 641 م. وأثناء حصار حصن بابليون جاءت أخبار إلى عمرو بن العاص أن القائد العام للجيش الروماني تيودور قد خرج من الإسكندرية باتجاه وسط الدلتا فقرر التصدي له فترك قسما من الجيش على الحصار وتحرك باتجاه الشمال بمحاذاة فرع دمياط حيث طارد الحاميات الرومانية واستولى على كل من بنا وأبو صير بمعاونة سكانهم الذين فتحوا أبوابهم للعرب وساعدوهم في الحصول على أموال الروم الفارين.

وأرسل تيودور كتيبة بقيادة كابريوس وستفريوس لدخول سمنود والدفاع عنها لكن المفاجأة كانت من أهالي سمنود الذين أغلقوا أبواب المدينة ورفضوا التعاون مع الروم ، وهنا اضطر الجيشان للاشتباك غربي سمنود حيث نجح العرب في صد الهجوم والاحتفاظ بمواقعهم وتحصين مدينة أبو صير ووضعوا حاميات في المنطقة بقيادة عمير بن وهب الجمحي ، يقول حنا النقيوسي : ” وترك عمرو كثيرا من آله في حصن بابليون بمصر وسار هو شرقا إلى تيودور الحاكم ناحية كلا النهرين الذي بقبري وستفري ليستوليا على مدينة سمنود وليقاتلا المسلمين وعندما بلغا (مجمع الأقوام) أبى جميع الأحزاب حرب المسلمين ” ..

وسمنود هي سيبنوتس عاصمة الأسرة الثلاثين الفرعونية وعاصمة الإقليم الثاني عشر في الدلتا وفي شمالها قرية بر هبيت (بهبيت الحجارة الحالية) وفي جنوبها بر أوزير (بوزيريس / أبو صير بنا) وباناو (سينوبوليس كاتو / بنا أبو صير الحالية) ، وتتبعهم كافة الأراضي التي تقع باتجاه الغرب حيث أقام العرب معسكرهم في موقع المعركة والذي تحول بعد ذلك إلى مدينة المحلة الكبرى وصارت المنطقة من أوائل أماكن الارتباع الآمنة التي نزلتها القبائل العربية للرعي الموسمي.

وتأسست في العصور الإسلامية عدة قرى جديدة في أراضي سمنود وبنا وأبو صير وهي : العزيزية (نسبة إلى الخليفة العزيز بالله الفاطمي) والثعبانية (تهدمت وبني مكانها كفر الثعبانية) ومجول النخل (مجول حاليا) ومحلة خلف ومحلة زياد ومنية بركات بن أبي خير (الناصرية) ومنية بدر الجمدارية (ميت بدر حلاوة) ومنية بني حبيب (ميت حبيب الشرقية) ومنية عساس (ميت عساس) ومنية بني هاشم (ميت هاشم) والراهبين والناوية وشبرا طليمة (طليمة حاليا) وشبرا بلبان (شبرا بابل وتتبع المحلة حاليا) ، وفي العصر المملوكي تأسست منية بني حسان (كفر حسان) وفي العصر العثماني كفر العزيزية وكفر الصارم البحري.

وقال الإدريسي عن سمنود أنها مدينة حسنة كثيرة الداخل والخارج عامرة وآهلة وبها مرافق وأسعار رخيصة وقال عن بنا أنها قرية حسنة لها بساتين وفدادين غلاتها وافرة ، وجاء عن بنا أيضا في معجم البلدان أنها مدينة مصرية قديمة لها إيراد جليل وتضاف لها كورة من فتوح عمير بن وهب فيقال كورة بنا ، وقال اليعقوبي في كتاب البلدان أن بوصير من كور بطن الريف وأنها نظيرة بنا في العظم والجلالة.

بنا وأبو صير

في عام 641 م. قام القائد عمير بن وهب الجمحي بفتح كل من مدينتي بنا وأبو صير والتي تأسس في زمامها أول معسكر حل فيه الجيش الفاتح في الدلتا والذي تحول بعد ذلك إلى مدينة المحلة الكبرى ، وذكرها ابن عبد الحكم في منازل ارتباع القبائل العربية (الرعي في الربيع) فقال : وكانت هذيل تأخذ فى بنا وبوصير وكانت عدوان تأخذ فى بوصير وقرى عكّ التى يأخذ فيها عظمهم بوصير ومنوف ودسبندس وأتريب ، وذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية فقال : بوصير بنا مساحتها 3505 أفدنة عبرتها 18000 دينار كانت باسم الشواني والآن إقطاع الأمير يشبك الدوادار الكبير ، بنا بوصير وقف الخانقاه الشيخونية.

وجاء في القاموس الجغرافي : أبو صير بنا هي من المدن القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري المقدس بر أوزار نب زدو ومعناها محل إقامة أوزيريس إله مدينة زدو واسمها المدني زدو والرومي بوزيريس والقبطي بوزير والأشوري بوزيري وهي أبو صير ، قال وهذه الأسماء تطلق على كل بلد اسمها أبو صير حيث يعبدون بها الإله أوزيريس وكانت أبو صير هذه قاعدة القسم التاسع بالوجه البحري قديما ووردت في كتاب البلدان لليعقوبي بوصير من كور بطن الريف قال وهي نظيرة بنا (بنا بوصير) في العظم والجلالة.

ووردت في نزهة المشتاق بوصير بين بنا وسمنود قال وهي عامرة وفي معجم البلدان وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد بوصير بنا من أعمال السمنودية وفي التحفة بوصير من أعمال الغربية وبنا هي قرية مجاورة لبوصير فنسبت إليها تمييزا لها من سمياتها بمصر وفي الانتصار باسمها الحالي ، وفي العهد العثماني أي في تربيع سنة 933 هـ أضيف إلى القرى التي باسم بوصير ألف في أولها فصارت كلها بما فيها هذه باسم أبو صير.

بنا أبو صير هي من المدن المصرية القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها المصري بناو والقبطي كينوي كاتو والرومي سينوبوليس كاتو وقال إنها وردت في التحفة باسم أبو صير بنا وهذا خطأ فإنها وردت باسمها الحالي في التحفة في صفحة 73 ، ووردت بنا في كتاب البلدان لليعقوبي وقال إنها مدينة جليلة وعظيمة بجوار أبو صير وفي نزهة المشتاق ذكرها بين منية بدر وبين بوصير على فرع النيل الشرقي قال وهي قرية حسنة لها بساتين وفدادين غلاتها وافرة.

وفي معجم البلدان بنا مدينة مصرية قديمة جاهلية لها ارتفاع (إيراد) جليل وتضاف إليها كورة من فتوح عمير بن وهب فيقال كورة بنا بينها وبين بوصير ميلان ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد بنا من أعمال السمنودية وفي التحفة بنا بوصير من أعمال الغربية وتنسب إلى بوصير لأنها تجاورها وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، وكانت بنا أبو صير هذه تابعة لمركز المحلة الكبرى فلما أنشىء مركز سمنود لآخر مرة في سنة 1935 ألحقت به لقربها منه.

وجاء في الخطط التوفيقية : بوصير بضم الموحدة وسكون الواو وكسر الصاد وسكون المثناة التحتية وبعدها راء اسم يشترك فيه أربعة بلاد بالديار المصرية كما فى القاموس وابن خلكان فمنها بليدة بكورة السمنودية من الوجه البحرى ومنها بوصير الفيوم وبوصير الجيزة وبوصير البهنسا ا. هـ ، فأما بوصير سمنود فقد تكلم عليها هيرودوط وديودور الصقلى واسترابون وبطليموس، وزعم بعضهم أنها بهبيط الحجارة وأنكر كثير من الجغرافيين ذلك وذكرها الادريسى وأبو الفداء والمقريزى وغيرهم.

وقال الإدريسى إنها كانت غربى جزيرة فى النيل وهو وأبو الفداء وأبو صلاح ودفاتر التعداد جعلوها بوصير بنا وبعضهم سماها بوصير سمنود وجعلها أبو الفداء من قسم سمنود ويوافقه ما فى أحد دفاتر التعداد أنها غربى سمنود ، وقال المقريزى إنها رأس خط ولعلها كانت كذلك فى بعض الأزمان وكانت مركز اسقفية، وفى تاريخ بطارقة الإسكندرية ذكر بعض أسماء من تولى أسقفيتها وذكر بعضهم أنها من خط قرية سنباط التى جعلها الإدريسى فى الشاطئ الغربى من فرع دمياط وسميت بوصير بنا لقربها من قرية بنا الواقعة على شاطئ النيل الغربى التى جعلها المقريزى رأس خط مجموع قراه وقرى بوصير ثمان وثمانون قرية وبين بوصير وبنا نحو فرسخين.

بنا بوصير : بلدة قديمة من مديرية الغربية بقسم المحلة الكبرى على الشط الغربى لبحر دمياط فى جنوب بوصير بنا بنحو فرسخين وفى شرقى منية حبيب بنحو ألفى متر وبها جامع بمنارة وتضاف إلى بوصير كما تضاف بوصير إليها ، وجعلها المقريزى رأس خط عدة قراه مع قرى بوصير ثمان وثمانون قرية وقال الادريسى أن من منية بدر إلى بنا الواقعة على الشاطئ الغربى للنهر عشرة فراسخ ، وفى تاريخ بطارقة الإسكندرية أن بنا كانت مقر أسقفية ومن خطها ناحية دفرى المجعولة فى دفاتر التعداد من مديرية الغربية انتهى.

سمنود والأعمال السمنودية

الأعمال السمنودية تقسيم جُغرافي استُحدث في عصر الدولة الفاطمية على أراضي كور بنا وبوصير وسمنود والأوسية في الوجه البحري في مصر وجعلوا قاعدتها قرية سمنود ، وقد ألغيت تلك الأعمال لاحقًا في الروك الناصري الذي أجري في عصر الدولة المملوكية وضُمت قراها للأعمال الغربية ، وقد جاء في التحفة السنية : سمنود مساحتها 4565 فدان بها رزق 67 فدان عبرتها 21000 دينار كانت باسم الأمير تيبغا الأشرفي والآن للديوان المفرد.

وجاء في القاموس الجغرافي : سمنود قاعدة مركز سمنود هي من المدن القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري تبنوتير والرومي سبنيتوس والآشوري سبنوتي والقبطي سمنوت وكانت قاعدة القسم الثاني عشر بالوجه البحري وعاصمة المملكة المصرية في عهد الأسرة الثلاثين الفرعونية وذكر أميلينو في جغرافيته أن اسمها المصري سيبتينيتو والقبطي سمنوتي ، وسمنود اسمها المصري سبنترت وهي مكونة من مقطعين سب ومعناها الأرض ونترت ومعناها المقدسة أي الأرض المقدسة ثم حرف اسمها سبنتر إلى سبنوتس الرومية ثم سمنود العربية.

وردت في المسالك لابن خرداذبه وفي كتاب البلدان لليعقوبي وقال الإدريسي في نزهة المشتاق سمنود مدينة حسنة كيرة الداخل والخارج عامرة آهلة وبها مرافق وأسعار رخيصة وفي معجم البلدان سمنود مدينة أزلية على ضفة النيل بينها وبين المحلة الكبرى ميلان تضاف إليها كورة فيقال كورة السمنودية وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال السمنودية وفي التحفة من أعمال الغربية.

وفي سنة 1826 أنشىء قسم إداري بمديرية الغربية باسم قسم سمنود وجعل مقره مدينة سمنود وفي سنة 1871 سمي مركز سمنود وفي سنة 1882 نقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى إلى المحلة الكبرى وبذلك ألغي مركز سمنود ، وفي سنة 1928 صدر قرار بإعادة إنشاء مركز سمنود وبسبب السياسة الحزبية تكرر إلغاؤه ثلاث مرات في مدى سبع سنوات ثم استقر بقاؤه للمرة الأخيرة في سنة 1935 وبذلك أصبحت سمنود قاعدة لمركز سمنود من تلك السنة.

وجاء في الخطط التوفيقية : سمنود بلدة قديمة من أعظم بلاد مديرية الغربية ومركز من مراكزها موضوعة على الشط الغربى لبحر دمياط وكانت تعرف قديما باسم جمنوتى أو جمنوت وكانت تسمى أيضا فى التواريخ القديمة سبنيت أو سبنيته قال مرييت إن فراعنة العائلة الثلاثين كانت من مدينة سبنيت التى هى سمنود ومدتهم ثمانية وثلاثون سنة وكان جلوس أول فراعنتها على التخت قبل المسيح بثلثمائة وثمانية وسبعين سنة وفى آخر زمن فراعنتها استولت الفرس على مصر مرة ثانية وأقامت بها ثمان سنين ثم جلاهم عنها إسكندر الأكبر ومن حينئذ انتزع الملك من أيدى الفراعنة الأصليين.

وهى أيضا مسقط رأس مانيتون المؤرخ الذى نقل عنه الرومانيون وغيرهم مانقلوه من تاريخ المصريين الأول وكان له معرفة بالمعارف المصرية القديمة واللغة اليونانية وألف لبطليموس تاريخ مصر باللغة المذكورة ثم فقد هذا التاريخ فيما فقد من آثار الأول ولم يبق منه إلا بعض قطع رواها عنه من بعده من المؤرخين وهى من أجل ما يعتمده المؤرخون فى تاريخ مصر بعد نقوش الآثار العتيقة ويعبرون عن مانيتون بالمؤرخ ، انتهى.

وكان بها – كما فى المقريزى – كنيسة باسم الرسل كانت فى بيت وذكر من ضمن العجائب التى كانت بمصر بربا سمنود ونقل عن أبى عمر الكندى أنه قال : رأيته وقد خزن فيه بعض عمالها قرظا ، فرأيت الجمل إذا دنا من بابه بحمله وأراد أن يدخله سقط كل دبيب كان فى القرظ ولا يدخل منه شئ إلى البربا وكان على البربا هيئة درقة فيها كتابة ، حكى ابن ذولاق عن أبى القاسم مأمون العدل أنه سمع أنه نسخ تلك الكتابة فى قرطاس وصوره على هيئة درقة قال : فما كنت استقبل به أحد إلا ولّى هاربا ، وكان بها أيضا تماثيل وصور من تملك مصر،فيهم قوم عليهم شاشيات وبأيديهم الحراب وعليهم مكتوب «هؤلاء يملكون مدينة مصر» اهـ مقريزى.

وكانت سمنود فى صدر الإسلام من المنازل التى ينزلها العرب لربيع خيولهم كما فى المقريزى عند ذكر محاريب مصر حيث قال نقلا عن ابن لهيعة : وكان إذا جاء وقت الربيع كتب (يعنى عمرو بن العاص) لكل قوم (يعنى من قبائل العرب) بربيعهم ولبنهم إلى حيث أحبّوا ، وكانت القرى التى يأخذ فيها معظمهم منوف وسمنود واهناس وطحا ، ونقل عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال : كان عمرو يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم : إنه قد حضر الربيع فمن أحب منكم أن يخرج بفرسه يربعه فليفعل ، ولا أعلمن ما جاء أحد قد أسمن نفسه وأهزل فرسه ، فإذا حمض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا إلى قيروانكم.

مساجد سمنود

جاء في الخطط التوفيقية : سمنود الآن بلدة وسط وأغلب أبنيتها بالطوب الأحمر ، ومنها ما هو على دور وما هو على دورين ، وحاراتها ضيقة ، وبها ضبطية ومحكمة شرعية ، وبها جملة مساجد جامعة وزوايا كلها عامرة مقامة الشعائر ، فمنها مسجد الشيخ سلامة بحارة الشيخ سلامة قريب من البحر ، يقال إنه من زمن الصحابة رضي الله عنهم ومساحته تزيد عن فدان ، وفى سنة خمسين ومائة وألف صار ترميم نصفه وبقى النصف الآخر متخربا وهو الذى فيه المنارة ، وبجوار هذا المسجد قبر الشيخ سلامة، وفى سنة ثمانين ومائتين وألف صار ترميم جميعه على طرف الشيخ مصطفى النجار وكانت دروس العلم به قائمة.

ومسجد المتولى بسوق البياعين ، يقال إنه بنى من نحو خمسمائة سنة ، وفى سنة خمس وثمانين ومائتين وألف صار تجديده بأحسن عمارة ، ونقش سقفه بماء الذهب على طرف ورثة المرحوم على بيك البدراوى ، ومسجد سيدى إسماعيل العدوى بحارة العدوى ، يقال إن الذى بناه الشيخ المنير السمنودى فى القرن الثامن ودفن به سيدى إسماعيل المذكور وسيدى محمد الخلعى من تلامذته ، وفى سنة خمس وستين ومائتين وألف صار تجديده على طرف على بيك البدراوى فى حال حياته.

ومسجد سيدى إبراهيم الخواص بحارة الخواص ، يقال إنه مبنى من نحو ثلثمائة وخمسين سنة بناه الحاج محمد عشرى السمنودى فى القرن التاسع ، وفى سنة خمس وستين ومائتين وألف صار ترميمه من طرف على بيك البدراوى أيضا ، ومسجد القاضى حسين بحارة القاضى حسين، أنشأه القاضى المذكور من نحو ستمائة سنة ، ولما مات دفن به ، وفى سنة خمس وثمانين صار تجديده على طرف على بيك البدراوى ، ومسجد سيدى رمضان بحارة رمضان ، يقال إنه بنى فى القرن الثامن ، ودفن به سيدى رمضان المذكور ، وفى سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف صار ترميمه.

ومسجد سيدى يوسف العجمى بحارة العجمى ، يقال إن الذى بناه الشيخ فياض السمنودى من أهل القرن الحادى عشر ، ودفن به وهو فى غاية المتانة ، لم يحصل به ترميم إلى الآن ، ومسجد القاضى بكار بحارة القاضى بكار ، يقال إنه بنى من نحو مائتى سنة ، ومسجد سيدى أحمد الشراعى بحارة الشراعى ، ومسجد سيدى بلال بحارة بلال ، أنشأه المذكور سنة اثنتين وتسعين وألف ودفن به ، وفى سنة خمس وسبعين ومائتين وألف جدده الأمير عبد العال بيك رئيس مجلس الغربية.

ومن الزوايا زاوية سيدى عقيل بحارة السودانية ، وزاوية سيدى محمد الخشاب بسوق الشربتلية ، يقال بناها المنير من نحو ثلثمائة سنة ثم جددت من منذ عشرين سنة من طرف الشيخ إبراهيم المنير ، وزاوية السيدة زينب بسوق اللبن ، أنشأها إبراهيم أوده باشا الجيار من أهالى سمنود فى سنة اثنتينوأربعين وألف ، ثم جددت منذ سبع سنين ، ولها منارة قصيرة وبها أيضا كنيسة للأقباط بحارة النصارى ، يقال إنها بنيت قبل الهجرة ، وفى سنة سبع وثمانين ومائتين وألف صار تجديدها على طرف رزق غطاس الناظر عليها.

وبهذه البلدة أيضا في جهتها الجنوبية حمام على البحر لورثة المرحوم بدراوى بيك يقال إنه نافع فى الصحة ، وبها سبيل بجوار جامع المتولى ، وبها مكاتب كثيرة منها مكتب مسجد الشيخ سلامة ، ومكتب سيدى أويس بحارة العدوى ، ومكتب سيدى الشيخ البيلى بجوار سيدى أويس ، ومكتب الأربعين بجوار مسجد العدوى ، وبهذا المكتب ضريح يقال إنه مقام سيدى جلال الدين المحلى ، ومكتب سيدى مقلد بحارة الخوجة ، ومكتب سيدى شرف بالحارة المذكورة ، ومكتب سيدى محمود بحارة الشهيد ، ومكتب بجامع القاضى حسين ، ومكتب سيدى عبد الرزاق ، ومكتب الشيخة سارة ، ومكتب بجامع سيدى بكار.

أعيان سمنود (عائلة البدراوي)

جاء في الخطط التوفيقية عن سمنود وأعيانها في العهد الخديوي : وفى جهتها القبلية وابور لورثة بدراوى بيك أنشئ منذ عشرين سنة لحلج القطن وسقى المزروعات ، ووابور للخواجه متر ماجير الإنكليزى فى جهتها البحرية مبنى من نحو عشرين سنة ، وفى الجهة القبلية أيضا ورشة قماش لورثة بدراوى بيك أيضا والآن هى زريبة للمواشى ، وبها وابور طحين أنشأه أحمد البدراوى رئيس مشيختها من مدة سنتين ، ووابور طحين آخر أنشأه الحاج أحمد غنيم أحد مشاهيرها من مدة سنتين.

وبها قصر أنشأه بدراوى بيك من مدة خمس وعشرين سنة مشرفا على البحر ، وجعل له درابزين من الحديد ورصيفا من الحجر ، وجعل به جنينة صغيرة وغرس بها الأشجار والرياحين ، وقصر آخر أنشأه عبد العال بيك بعده بسبع سنين مشرف على البحر بدرابزين حديد ورصيف وبه جنينة ، ورتب به قراءة القرآن كل ليلة ، وبها أيضا أربع جنينات اثنتان فى بحريها واثنتان فى قبليها.

وفيها من البيوت المشهورة منزل أحمد البدراوى رئيس المشيخة بحارة الشيخ سلامة ، ومنزل أحمد الصعيدى بحارة الدوار ، ومنزل الشعراوى نصير على البحر ، ومنزل السيد أفندى عبد العال رئيس مجلس مركزها ، ومنزل مصطفى أفندى سبلة على البحر ، وفيها معمل دجاج لبدراوى بيك ، يستخرج منه كل سنة نحو مائة ألف فروج ، وبها مسلمون نحو اثنى عشر ألفا وأقباط نحو الخمسمائة وفرنج نحو العشرين.

ومما مر يعلم أن هذه البلدة مشتملة على آثار جليلة أكثرها لعلى بيك البدرواى ، فإنه هو السبب فى عمارتها واشتمالها على تلك الآثار بعد اضمحلالها وتقهقر حالها ، فإنه كان رجلا صاحب رأى وتدبير وله نظر صائب وهمة علية ، وهو من أهالى تلك البلدة أصلا وفرعا ، وكان أول أمره عطارا ثم كان زياتا ، ثم جعل مشدا ثم شيخا على جزء من البلد ، وكان عمدتها إذ ذاك رجلا مشهورا اسمه كنانى عنتر ، كان محترما عند الناس وكان العزيز محمد على باشا يكرمه ويقربه.

فرأى هذا العمدة نجابة البدراوى وسداد رأيه فاختص به وولاه مصالحه فصدق البدراوى فى خدمته ونصح فى وظائفه ، فازداد قدره عنده فمدحه عند العزيز محمد على وعرفه إياه فجعله العزيز حاكم خط ، وفى تلك المدة تزوج ببنت دسوقى سوار عمدة المنزلة ، وكان رجلا مشهورا أيضا ، وأخذ البدراوى فى علو الهمة ومعاشرة الأكابر ، واندرج فى ضمن أهل الشهرة وأكابر البلاد ووجوه الناس ، وكثر ذكر اسمه عند العزيز فجعله ناظر قسم ثم مأمور مديرية الغربية.

وكانت البلاد إذ ذاك ضعيفة فقيرة بسبب الفتن التى كانت بها فى المدد السابقة ، وكانت المطلوبات الميرية كثيرة متتابعة ؛ بسبب الحروب القائمة والأعمال الجارية للمصالح العامة فى داخل القطر، فكان غالبا يحصل التأخير فى المطلوبات من الحكام ، فتأخر على قسم البدراوى بعض الأموال الميرية فأمر العزيز بشنقه ، فتوسط له بسليوس بيك فى العفو عنه بسعى بعض أصحابه ؛ السيد محمد الخشاب أحد تجار مصر المشهورين.

فعفا عنه العزيز وجعله مأمور جفالك نبروه ، وكان قد جعل عليها من قبله أحمد باشا منيكلى وأحمد باشا الدرملى وجعفر باشا على وجه التعاقب ؛ فلم تنصلح على أيديهم ، فلما وظف فيها البدراوى قام بها أحسن قيام حتى انصلحت زراعتها ، فازداد عند العزيز محبة وقبولا. ولما مات أولاده فى الطاعون سنة إحدى وخمسين أشفق عليه العزيز، وأحسن إليه برتبه أمير ألاى بدون ماهية وعافاه من خدمة الشفالك، وجعله عمدة بلده فأخذ فى أسباب عمارتها ، فتجددت بها قيسارية وحوانيت ووكائل.

وشرع فى سنة إحدى وستين ومائتين وألف فى بناء قصره الذى بها ، وزاره العزيز مرتين ببلده فقام بلوازم معيته كما يجب ، ومن ذلك زاد اعتباره وارتفع شأنه أضعاف ما كان قبل ، وتقدم على كافة الأهالى وراج أمره وسعى الأمراء وغيرهم فى قضاء مصالحه وكان كثير الهدايا للأمراء والأعيان حتى مالت إليه قلوب الكافة ، وتوفى فى شهر المحرم سنة أربع وثمانين هجرية ، وترك أكثر من أربعة آلاف فدان وعقارات كثيرة بسمنود وطنتدا والقاهرة والإسكندرية ومن النقود ستة آلاف جنيه، غير أمتعة كثيرة من فضيات وخلافها، كلها قسمت بين ورثته.

محلة زياد

جاء في القاموس الجغرافي أنها من القرى القديمة ، وردت في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي ضمن قرى بطن الريف ، وفي قوانين ابن مماتي ضمن محلتي زياد ومقارة من أعمال السمنودية وفي التحفة محلة زياد من أعمال الغربية ، وقد اختفى اسم محلة مقارة من قديم لإضافتها على محلة زياد من سنة 715 هـ التي عمل فيها الروك الناصري فأصبحت من توابع محلة زياد باسم كفر مقارة.

وفي سنة 1273 هـ فصل هذا الكفر بزمام خاص من محلة زياد باسم منشأة البدراوي ، وفي فك زمام مديرية الغربية سنة 1900 ألغيت وحدة هذه المنشأة وأضيفت بزمامها كما كانت إلى محلة زياد وأصبحت من توابعها باسم منشأة البدراوي ، ولما آلت ملكية المنشأة المذكورة إلى أحمد بك نظيف رئيس محكة الاستئناف بأسيوط طلب تسميتها باسمه فأصدرت وزارة الداخلية قرارا في سنة 1925 بتسميتها منشأة نظيف وتذكر مع محلة زياد لأنها كانت وحدة قائمة بذاتها.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” محلة زياد قرية من مديرية الغربية ، مركز سمنود فى غربى بحر شبين على ألفى وأربعمائة متر ، وفى شرقى مجول بنحو خمسين مترا ، وفى شمال القصرية بنحو خمسة آلاف متر. وبها جامعان لكل منهما منارة ، ودوار أوسية ، وجملة وابورات لسقى المزروعات تعلق الدائرة السنية “.

وجاء فى كتاب خلاصة الأثر أن منها : على بن يحيى الملقب بنور الدين الزيادى المصرى الشافعى ، الإمام الحجة العلى الشأن رئيس العلماء بمصر ، من أجل مشايخه : الشهاب أحمد بن حمزة الرملى شارح الزبد ، والشهاب عميرة البرلسى ، والشهاب أحمد بن حجر البهتيمى ، وشهاب الدين البلقينى شيخ المحيا بالجامع الأزهر.

وروى الموطأ من طريق يحيى بن يحيى عن الشهاب الرملى عن الحافظ أبى الخير السخاوى عن العز بن أبى محمد الحنفى بسنده ، وروى كتاب المواهب اللدنية عن قطب الوجود الأستاذ أبى الحسن البكرى عن مؤلفه الإمام القسطلانى ، وروى الجامع الصغير عن السيد الشريف جمال الدين الأرميونى إمام المدرسة الكاملية عن مؤلفه الحافظ السيوطى.

واجتمع بشيخ الإسلام البدر الغزى وهو بمصر سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وأخذ عنه وبلغت شهرته الآفاق وتصدى للتدريس بالأزهر ، وانتهت إليه فى عصره رياسة العلم بحيث إن جميع علماء عصره ما منهم إلا وله عليه مشيخة ، وكان العلماء الأكابر تحضر دروسه وهو فى غاية الأدب ، وكانت حلقته صفوفا منهم الأفضل فالأفضل ، والأمثل فالأمثل ، وكان يقال : فلان من الطبقة الأولى وفلان من الثانية وفلان من الثالثة ، وكان له فى درسه محتسب يجلس كل أحد منهم فى مكانه.

وممن أخذ عنه البرهان اللقانى والنوران الأجهورى والحلبى ، والشمسان الشوبرى والبابلى ، والشهاب القليوبى ، والشيخ سلطان ، والنور الشبراملسى ، وعبد البر الأجهورى ، والشهاب الخفاجى ودرس بالمدرسة الطيبرسية ، وكان يقرأ الأصول بإفريز الأزهر ، وألف مؤلفات نافعة منها : «حاشية على شرح المنهج» اعتنى بها مشايخ مصر وغيرهم ، مات ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وألف ودفن بباب تربة المجاورين.

ومنها عائلة علي بن أحمد الزيادي من صوفية خانقاه سعيد السعداء وقد ذكرهم السخاوي في الضوء اللامع حيث يقول : ” عَليّ بن أَحْمد الزيَادي بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَة لمحلة زِيَاد بالغربية ، وَهُوَ وَالِد مُحَمَّد وَأحمد وعزيزة وَأحد صوفية سعيد السُّعَدَاء. مَاتَ سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَكَانَ خيرا

أَحْمد بن عَليّ بن أَحْمد الشهَاب الزيَادي الأَصْل نِسْبَة لمحلة زِيَاد بِالتَّشْدِيدِ من الغربية القاهري الشَّافِعِي أَخُو مُحَمَّد الْآتِي. ولد سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة بِالْقَاهِرَةِ وَنَشَأ فحفظ الْقُرْآن والعمدة والشاطبية والمنهاج وَعرض على جمَاعَة وجود الْخط وَكتب بِهِ أَشْيَاء وَحضر دروس الْبكْرِيّ وَغَيره وَكَذَا حضر عِنْدِي فِي البرقوقية وَغَيرهَا وتنزل فِي بعض الْجِهَات وَقَرَأَ فِي الجوق وَحج وجاور بِمَكَّة وَالْمَدينَة وَهُوَ فَقير خير متودد

مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد الشَّمْس الزيَادي بِالتَّشْدِيدِ القاهري الشَّافِعِي أَخُو أَحْمد الْمَاضِي وَهَذَا أسن وأخير. ولد قبيل سنة أَرْبَعِينَ تَقْرِيبًا بالصحراء وَقَرَأَ الْقُرْآن وجوده عِنْد الْفَقِيه النُّور السنهوري والعمدة والشاطبية والمنهاج. وَعرض على شَيخنَا والقاياتي وَابْن الديري وَحضر دروس الْبكْرِيّ وزَكَرِيا بل والمناوي وَقَرَأَ عَليّ فِي البُخَارِيّ ولازمني فِي غَيره، وَحج فِي الْبَحْر رَفِيقًا لِابْنِ أبي السُّعُود وجاور بِمَكَّة وَالْمَدينَة وَسمع على التقي بن فَهد وَغَيره وَكَذَا زار الْقُدس والخليل وتنزل فِي بعض الْجِهَات وَأذن فِي الجمالية وَغَيرهَا وَرُبمَا قَرَأَ فِي الجوق ثمَّ تَركه وَنعم هُوَ.

عزيزة ابْنة عَليّ بن أَحْمد الزيَادي بِالتَّشْدِيدِ القاهري أُخْت مُحَمَّد وَأحمد الماضيين. ولدت تَقْرِيبًا سنة سِتّ وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة وَتزَوج بهَا الْعَلَاء بن السَّيِّد عفيف الدّين بِالْقَاهِرَةِ بِأخرَة بعد غَيره وسافرت بعده لآجله مَعَ أخويها فجاورت مَعَهُمَا وَمَا حصل الْغَرَض لاطلاع ابْنه عَمه وَعدم قدرته على غَضَبهَا بل كَانَ سَببا لفراقها ثمَّ عَادَتْ اليه بعد حَتَّى مَاتَ وَهِي فِي عصمته ثمَّ مَاتَت هِيَ فِي شَوَّال سنة تسع وَسبعين رَحمهَا الله “.

ميت عساس

في العصر الفاطمي نزلت عشائر من قبيلة جديلة العربية في المنطقة الممتدة بين سمنود وطلخا ومنها فرع بني عساس الذي منحت له إقطاعية على فرع دمياط تأسست عليها قرية منية عساس ، وجاء ذكر نسبهم في كتاب معجم قبائل العرب القديمة والحديثة للمؤلف عمر رضا كحالة نقلا عن ابن دريد فقال : عساس بطن من جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار من العدنانية (الاشتقاق لابن دريد ص ١٩٧) ، وانتشرت سائر جديلة شمالا حيث أسست قرية جديلة (وهي حاليا حي من أحياء مدينة المنصورة).

جاء في القاموس الجغرافي : ” ميت عساس قرية قديمة اسمها الأصلي منية عساس وردت في نزهة المشتاق بين الثعبانية وجوجر وقال إنها قرية كثيرة البركات جامعة لضروب الغلات ووردت في قوانين ابن مماتي من أعمال السمنودية وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم منية عباس من الأعمال المذكورة ، وفي التحفة من أعمال الغربية ، وحرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ، وكانت هذه الناحية تابعة لمركز طلخا فلما أنشىء مركز سمنود لآخر مرة سنة 1935 ألحقت به لقربها منه “.

ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية في القرن التاسع الهجري فقال : ” منية عساس مساحتها 1097 فدان عبرتها 4000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ” ، وذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : ” قرية بمديرية الغربية بمركز سمنود ، على الجسر الغربى لفرع دمياط ، وفى شمال كفر الثعبانية بنحو ساعة ، وفى جنوب كفر حسان بنصف ساعة ، وبها جامع بمنارة ، ودوار أوسية للأمير على باشا شريف ، وله بها أبعادية ، وبها معمل لدود الحرير وأشجار “.

وجاء في الضوء اللامع عدد من أعلامها وشيوخها حيث يقول الحافظ شمس الدين السخاوي : ” يحيى بن مُوسَى بن مُحَمَّد بن مُوسَى بن عَليّ بن زكي الشّرف بن الشّرف بن الشهَاب بن الزكي العساسي نِسْبَة لمنية عساس السمنودي الشَّافِعِي الْخَطِيب ولد بمنية عساس سنة ثَمَانِينَ وَسَبْعمائة تَقْرِيبًا وَحفظ بهَا الْقُرْآن وَصلى بِهِ والتبريزي فِي الْفِقْه والملحة والنحو والقريبة للعز الديريني وَهِي سِتّمائَة بَيت وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ بَيْتا وَالْمِيزَان الوفي فِي معرفَة اللّحن الْخَفي لَهُ أَيْضا وخطب بِبَلَدِهِ كأبيه وأجداده وَشهد بَينهم.

ثمَّ انْتقل إِلَى سمنود سنة أَربع عشرَة بعد موت وَالِده فبحث بهَا فِي التبريزي على الشَّيْخ عمر بن عِيسَى ، وَحج فِي سنة عشْرين وَالَّتِي تَلِيهَا وَتردد للقاهرة غير مرّة وَكَانَ مُخْتَصًّا بالجد أبي الْأُم بل بَلغنِي أَنه كَانَ أَخُوهُ من الرَّضَاع ونظم الخصائص النَّبَوِيَّة وَكَذَا رفع لشَيْخِنَا سؤالا منظوما عَن مَسْجِد بسمنود فَأَجَابَهُ عَنهُ نظما وَكِلَاهُمَا مُودع فِي الْجَوَاهِر، وَكتب عَنهُ ابْن فَهد وَابْن الإِمَام والبقاعي قصيدة أَولهَا (جَمْرَة الْحبّ أشعلت فِي الحشاء … نَار وجد تضرمت بالهواء) وَأُخْرَى أَولهَا : ( لأَجلِك يَا ليلى سهرت اللياليا … وعاديت فِيك كل من كَانَ رَاضِيا) مَاتَ فِي ثَانِي عشر شَوَّال سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَلم يكمل السّبْعين رَحمَه الله.

عبد الرَّحْمَن بن يحيى بن مُوسَى بن مُحَمَّد الْخَطِيب تَقِيّ الدّين أَبُو الْمَعَالِي ابْن الشّرف العساسي الْمَنَاوِيّ السمنودي الشَّافِعِي وَيعرف بالخطيب العساسي. ولد فِي رَمَضَان سنة إِحْدَى عشرَة وَثَمَانمِائَة بمنية عساس وتحول مِنْهَا وَهُوَ مرضع مَعَ أَبَوَيْهِ إِلَى سمنود فقطتها وَحفظ الْقُرْآن والمنهاج والملحة والرحبية للموفق مُحَمَّد بن الْحسن وَالْمِيزَان الوفي فِي معرفَة اللّحن الْخَفي والمثلث فِي اللُّغَة كِلَاهُمَا للعز الدريني وعرضهما على ابْن الْجَزرِي والبرماوي والزين القمني وأجازوا لَهُ بل سمع على أَوَّلهمْ المسلسل وَغَيره.

ولقيته قَدِيما بِالْقَاهِرَةِ ثمَّ بسمنود ثمَّ بمنية عساس وقرأت عَلَيْهِ بجامعها المسلسل ، وَهُوَ إِنْسَان خير مديم التِّلَاوَة رَاغِب فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر واشتغال يسير وَفهم وَصفا زَائِد ، خطب بِبَلَدِهِ وتكسب بِالشَّهَادَةِ بل رُبمَا بَاشر قضاءها وقتا وَلكنه أعرض عَنهُ ، وَحج وتكرر قدومه الْقَاهِرَة وخطب فِي جَامعهَا الْأَزْهَر أَحْيَانًا وَحضر عِنْدِي فِي مجَالِس الاملاء وَغَيرهَا. مَاتَ فِي لَيْلَة الْجُمُعَة سادس عشر صفر سنة خمس وَتِسْعين بمنية عساس وَدفن بهَا بعد أَن عجز وكف وَنعم الرجل رَحمَه الله وإيانا.

مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يحيى بن مُوسَى بن مُحَمَّد الشَّمْس بن التقي العساسي السمنودي الشَّافِعِي نزيل الْأَزْهَر وَيعرف بالسمنودي. ولد فِي ثَالِث ذِي الْحجَّة سنة خمس وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة بسمنود وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن وغالب المناج وَجَمِيع ألفية النَّحْو وَأخذ عَن خَاله الْجلَال السمنودي الْمحلى والعز الْمَنَاوِيّ وَأكْثر عَنهُ. ثمَّ قدم الْقَاهِرَة فلازم عبد الْحق السنباطي وَأخي الزين أَبَا بكر فِي الْفِقْه وَغَيره.

وانتفع بالمطالعة للبدر حسن الضَّرِير الدماطي بل كَانَ يَأْخُذهُ مَعَه لدرس الْمَنَاوِيّ ، وَكَذَا لَازم تقاسيم الْفَخر عُثْمَان المقسي والجوجري وَأخذ أَيْضا عَن ثَانِيهمَا الْعَرَبيَّة وَعَن الشّرف البرمكيني وَكَذَا عَن الزين المنهلي الْفِقْه وأصوله وَعَن الْكَمَال بن أبي شرِيف غَالب شَرحه للإرشاد وَفِي الْأَصْلَيْنِ وَعَن أَخِيه إِبْرَاهِيم فِي الْمعَانِي وَالْبَيَان وَالْفِقْه وَغير ذَلِك وَأخذ عَن السنهوري فِي الْعَضُد وَغَيره وَعَن الْبَدْر المارداني فِي الْفَرَائِض قَرَأَ عَلَيْهِ ترتيبه للمجموع.

وجود الْقُرْآن على الْبُرْهَان بن أبي شرِيف بل قَرَأَ الزهراوين على أَخِيه الْكَمَال وَكَذَا أَخذ عني شرحي للألفية وَقَرَأَ على صَحِيح البُخَارِيّ وَغَيره وَقَرَأَ على الديمي فِي السِّيرَة وَحضر عِنْد الْبَهَاء المشهدي قَلِيلا وتميز فِي الْفِقْه وشارك فِي الْفَضَائِل وإقراء الطّلبَة وتنزل فِي سعيد السُّعَدَاء وَغَيرهَا وخطب بِجَامِع الْأَزْهَر وانجمع مَعَ عقل وَدين وتواضع “.

ميت حبيب

جاء في القاموس الجغرافي : ميت حبيب الشرقية قرية قديمة اسمها الأصلي منية حبيب وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال السمنودية وفي الروك الحسامي أضيفت إلى منية بدر المجاورة لها بدليل أنها وردت معها في تحفة الإرشاد باسم منيتي بدر وحبيب من أعمال السمنودية وفصلتا عن بعضهما في الروك الناصري بدليل ورودها منفردة في التحفة باسم منية حبيب الشرقية من أعمال الغربية تمييزا لها من منية حبيب الغربية التي اندثرت ورغما من اختفاء اسم منية حبيب الغربية لا تزال هذه الناحية محتفظة بمميز موقعها الجغرافي ، وحرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به به في تاريخ سنة 1228 هـ ، وكانت هذه الناحية تابعة لمركز المحلة الكبرى فلما أنشىء مركز سمنود لآخر مرة في سنة 1935 ألحقت به لقربها منه.

وفي التحفة السنية جاءت بوصف الشرقية للتفرقة بينها وبين منية حبيب الغربية المندثرة حاليا حيث يقول ابن الجيعان : منية حبيب الشرقية مساحتها 1025 فدان بها رزق 14 فدان عبرتها 5000 دينار كانت باسم الأمير علي المارداني والآن وقف زوجة سنقر الجمالي ، وفي الخطط التوفيقية جاءت بوصف الغربية للتفرقة بينها وبين منية حبيب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فقال : منية حبيب الغربية قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود على ترعة الساحل بقليل وفى بحرى العجيزية بنحو ربع ساعة وفى غربى منية بدر حلاوة بثلاث ساعات وبها جامع بمنارة.

وممن نشأ من هذه القرية وتربى فى كنف العائلة المحمدية ونال من إحساناتها أحسن مزية حضرة أخينا الفاضل أحمد باشا حسنين ناظر أشغال الترسانة الميرية الأنجرارية وكندار الركائب الخديوية ، وأبوه حسنين بن السيد أحمد بن على من أهالى هذه القرية ووالدته من شبرى بابل ، خرج به أبواه من بلدته صغيرا إلى الإسكندرية وفى سنة تسع وأربعين أدخله والده مكتبها فتعلم به مبادئ الفنون.

وفى سنة أربع وخمسين دخل المدرسة البحرية وكانت فى مركب فى البحر وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة وبقى بها مدة ثم ترقى إلى وظيفة مساعد ثان بمرتب مائة وخمسين قرشا ، وفى سنة ست وستين ومائتين وألف إنتقل إلى بحر النيل فى وابور فيروز ركوبة المرحوم عباس باشا وأنعم عليه برتبة ملازم بمرتب أربعمائة قرش وبعد ذلك بثلاثة شهور جعل قبطان نمرة واحد وفى زمن المرحوم سعيد باشا ترقى إلى رتبة صاغقول أغاسى فى وابور جيفرح ركوبة المرحوم سعيد باشا وبقى به إلى وفاة المرحوم سعيد باشا.

وفى سنة ثمانين جعل قبطان ركوبة الخديوى إسماعيل، وتنقل فى الرتب حتى أحرز رتبة أميرالاى وسافر جملة أسفار فى البحر الرومى إلى القسطنطينية ورودس وقبرس وبيروت وأبعد أسفاره إلى بلاد الإنجليز وسافر فى بحر النيل بأمر الخديوى إسماعيل بأكابر غرباء من البلاد الأروباوية إلى الشلالات ووادى حلفة منهم ولى عهد الدولة الإنجليزية البرنس دوجال وزوجته ولما رأوا فيه من حسن الخدمة والتأدب شرفوه بزيارته فى منزله وأقاموا عنده ساعات.

ثم أحرز فى عهد الحضرة الخديوية التوفيقية رتبة باشا وهو إنسان بشوش الوجه حسن الأخلاق مرضى السيرة والسريرة تشهد له وظائفه المهمة بالمعرفة والحذق وكان أبوه من العساكر الجهادية الذين حضروا حرب مورة وبلغ درجة الباشجاويش وتوفى والده المذكور سنة إثنتين وسبعين ومائتين وألف بعد أن خلى سبيله من العسكرية مدة.

شيوخ زفتى وسمنود

الشيخ محمد الزفتاوى : ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع حيث قال هو محمد بن عبد الله بن أحمد شمس الدين أبو عبد الله بن الجمال بن الشهاب الزفتاوى القاهرى الشافعى. ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة تقريبا بزفتة ، وناب فى القضاء وجلس فى القبة الصالحية النجمية وبالواجهة ببولاق ، وأضيف إليه القضاء بمنفلوط وأعمالها بالوجه القبلى وبدمنهور والبحيرة وغير ذلك ، مات سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة ودفن بظاهر باب وقد زاد على الثمانين.

الشيخ ناصر الدين أبو العمائم الزفتاوى : جاء في طبقات الشعراني : ” أقام بالنحارية وبنى بها زاوية وبستانا ومات بها وكان عبدا صالحا أحمدى الخرقة ، وكان بينه وبين سيدى نور الدين الشونى ودّ وإخاء ، وكان يتعمم بنحو ثلاث برد صوف وأكثر ، وكان لسانه لهجا بذكر الله وتلاوة القرآن ، مات سنة تسع عشرة وتسعمائة “.

جلال الدين الولوي السمنودي : جاء في «الضوء اللامع» للسخاوى أن المحلى هو محمد بن أحمد بن على بن محمد بن على بن تقى الدين أحمد بن زكى بن عبد الخالق بن ناصر الدين منصور بن شرف الدين طلايع الجلال بن الولوى المحلى ، ثم السمنودى الشافعى الرفاعى ، ويعرف بابن المحلى ، ولد فى العشر الأخير من رمضان سنة خمس وعشرين وثمانمائة بسمنود ، ومات بها فى يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم سنة تسعين ، ودفن بالزاوية المعروفة بهم على شاطئ البحر.

الشيخ ابن القطان السمنودي : ومن مدينة سمنود كما فى «الضوء اللامع» الشيخ محمد بن محمد بن محمد السمنودى القاهرى الشافعى المعروف كأبيه وجده بابن القطان ، ولد بمصر سنة أربع عشرة وثمانمائة ولى الخطابة والإمامة بالجامع الجديد بمصر ، واستقر فى تدريس الفقه بالقطبية برأس حارة زويلة وبأم السلطان بالتبانة وغير ذلك ، توفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة ، ودفن تجاه تربة الأشرف إينال.

ابن صعلوك السمنودي : وينسب إليها أيضا عبد الله بن أحمد بن محمد بن على بن عمر الجمال السمنودى الشافعى ويعرف بابن صعلوك تكرر قدومه القاهرة ومات بعد الثمانين والثمانمائة ، وجاوز السبعين.

جمال الدين السمنودي : عبد الله بن محمد الجمال السمنودى ثم القاهرى الشافعى والد البدر محمد ، مات فى سلخ رجب سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة. ومن الأماكن التى درس بها القطبية بالقرب من سويقة الصاحب.

شهاب الدين السمنودي : جاء فى الجبرتى الأستاذ الفاضل بقية المحققين وعمدة المدققين ؛ الشيخ المعمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الوهاب السمنودى المحلى الشافعى ، من بيت العلم والصلاح والرشد والفلاح، أصله من سمنود وولد بالمحلة وقدم الجامع الأزهر، توفى سنة تسع ومائتين وألف بعد أن تعلل دون شهر، عن مائة وست عشرة سنة.

الشيخ محمد بن حسن السمنودي : جاء فى الجبرتى الأستاذ الفاضل الشيخ محمد بن حسن بن محمد بن أحمد جمال الدين ابن بدر الدين الشافعى الأحمدى ثم الخلوتى السمنودى الأزهر ى، المعروف بالمنير ، ولد بسمنود سنة تسع وتسعين وألف ومات سنة ألف ومائة وتسع وتسعين ودفن بالزاوية الملاصقة لمنزله.

جمهورية زفتى

في يوم 18 مارس عام 1919 م. وأثناء الثورة أعلنت مدينة زفتى استقلالها عن السلطنة المصرية تحت اسم (جمهورية زفتى) وتأسيس حكومة محلية فيها برئاسة الثائر الوفدي يوسف الجندي المحامي بالتعاون مع أعيان البلدة ورجال الشرطة حيث أسس مجلسا بلديا لإدارة شئونها ، وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة زفتى فتصدى الأهالي لهم ومنعوا عبورهم كوبري ميت غمر ثم قطعوا خطوط السكك الحديدية.

وتفشت العدوى إلى مدن أخرى أعلنت الاستقلال مثل فارسكور والمنيا ، ورغم أن هذا الإعلان كان احتجاجيا وليس استقلالا حقيقيا إلا أن الإنجليز اضطروا لإرسال قواتهم عن طريق مراكب في النيل وحصار المدينة حتى تنهي هذه المسألة بدون خسائر في الأرواح حيث تم تهريب يوسف الجندي إلى مسجد وصيف وفيما بعد انتخب عضوا في مجلس الأمة وكان من زعماء المعارضة المعروفين.

وتعد زفتى من المدن القديمة حيث كان اسمها في العصر الروماني زفيتة / زيبيتي Zebete ثم قام العرب ببناء قرية متاخمة لها تسمة منية بني جواد وتداخل العمران بينهما فسميت في العصور الإسلامية منية زفتى جواد للتمييز بينها وبين زفيتة شلقان وزفيتة مشتول وهو الذي ورد في الروك الصلاحي (قوانين الدواوين) ، وفي الروك الناصري والتربيع العثماني عرفت باسم منية زفيتي جواد.

وفي عام 1812 م. سميت زفيتة جواد ثم اختصر الاسم رسميا في عام 1847 م. إلى زفتى وسمي المركز باسمها في عام 1871 م. ، ويحوي المركز عددا من القرى من العصور الفرعونية والرومانية منها دمسيس ودمنهور الوحشي ودهتورة وسنباط وشبراملس وسنبو الكبرى وسندبسط وشرشابة وششتا وفرسيس ونهطاي وتفهنة العزب ، ومع دخول العرب سكنت قبائل قضاعة في أجوار هذه البلدات وأسست عددا من القرى الجديدة.

وهذه القرى هي كل من حانوت ومنية حنون (حنون الحالية) ومنية العمران (أدمجت في دهتورة) وشبرا اليمني (شبرا اليمن) وكفر شبرا اليمن (أدمجت في دمسيس القديمة) وكفر منية الرخا (العمريات وهي كفر الصارم القبلي حاليا) وكفر العرب وشبرا قلوج (كفر الديب) ومنية بني خيار (كفر حسين) ومنية بني مخلص (ميت المخلص) وكفر سنباط وكفر سنبو ومنية خشيبة (كفر ميت الحارون) وكفر نواي ومنية برق (سميت في الروك الصلاحي مسجد وصيف) ومنية البز (ميت البز) ومنية الحارون (اسمها الأصلي البيضاء وهي حاليا ميت الحارون) ومنية بني حسيبة (ميت الرخا) ومنية المباشرين (ميت المباشرين).

زفتى في الخطط التوفيقية

جاء في الخطط التوفيقية : زفتة بلدة شهيرة من مديرية الغربية ، موضوعة على الشاطئ الغربى لفرع النيل الشرقى وهى مركز للحكومة فيها ديوان المأمورية ، ومجلس المركز ، ومجلس الدعاوى ، ومحل المشيخة ، والمحكمة الشرعية ، ومحل البوسطة ، وأبنيتها بالآجر واللبن ، وفيها كثير من الغرف والقصور ، وبها مسجدان قديمان لكل منهما منارة.

أحدهما : مسجد أولاد الزبير يقال إنه بنى فى زمن عمرو بن العاص ، وتزعم العامة أن أولاد الزبير بن العوام مدفونون به ، وقد أصلح مرارا ، وفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف صار تجديده من الأوقاف وأهالى البلد ، ورفعت أرضيته عن قديمه ، وهو فى الجهة الغربية للشارع العمومى ، والثانى: مسجد محمد أبى شرف الدين فى جهتها البحرية ، وقد أصلح أيضا فى سنة خمسين ومائتين وألف ، بنظر الشيخ أحمد الصيارمى ، وبجواره من جهة الشرق خارج البلد مقام سيدى محمد أبى شرف المذكور.

وبها زاويتان للصلاة ، إحداهما: زاوية أبى العباس الحريثى الصديقى، ويقال إنه من أولاد سيدى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ، رضي الله عنه ، وأنه هو الذى بناها ، وقد جددت سنة سبعين ومائتين وألف ، وهى فى وسط البلد بالقرب من شاطئ النيل ، والثانية : زاوية الشيخ محمد أبى حسب الله الكبير ، ومقامه بها شهير ، وقد أصلحت من طرف ذريته ، وهى فى جنوب البلد بالقرب من شط النيل.

وبها عشرة مكاتب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة ، وأضرحة لبعض الصالحين ، كالشيخ أبى طاقية ، والشيخ حسين الحصرى ، والشيخ عبد الله الطوخى ، وبها كنيسة كبيرة للأقباط ، مشهورة باسم منقريوس أبى السيفين ، وقد رممت سنة خمس وسبعين ومائتين وألف من طرف نصاراها ، وهى على شط النيل من الجهة البحرية ، .وبها سوق كبير بالشارع العمومى الممتد من الشمال إلى الجنوب ، به جملة حوانيت ، فيها أنواع البضائع الهندية والشامية والمصرية ، والإفرنجية والمغربية وغيرها وقهاوى ووكائل وصاغة لأنواع الحلى.

وبها جملة مصابغ ومعامل حلوانية وشربتلية ، وجملة أنوال لنسج الأقمشة ، وثلاثة وابورات لحلج القطن : واحد على شاطئ النيل فى بحريها بمسافة مائتين وخمسين مترا ، وواحد على شاطئ النيل أيضا فى الجهة القبلية ، والثالث فى قبلى المساكن ، وفى جهتها البحرية ورشة على شاطئ النيل بنيت فى زمن المرحوم محمد على سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف ، كان ينسج فيها أنواع البفت الخام ، وبها حمام فى الجهة الغربية للشارع العمومى لورثة المرحوم حسين بيك الشماشيرجى ، وتتفرع من الشارع العمومى أربعة شوارع : شارع درب شعلان ، وشارع درب المعمل ، وشارع درب المعداوية ، وشارع درب المصرى.

وبها جملة منازل شهيرة منها : منزل الحاج عزب المصرى ، ومنزل أحمد أفندى المصرى ، ومنازل مشيدة مشرفة على البحر ، وعمدتها الحاج عزب المصرى رئيس المشيخة ، وأحمد أفندى المصرى مأمور إدارة المركز ، وأغلب أهلها مسلمون وعدتهم ذكورا وإناثا خمسة آلاف وخمسمائة وخمس عشرة نفسا منهم نصارى ثمانمائة وعشرون نفسا ، ومساحة سكنها ستون فدانا وزمام أطيانها ثلاثة آلاف ومائتان وستة وثلاثون فدانا وريها من النيل وفروعه.

وبها إحدى عشرة ساقية معينة عذبة المياه ، وهى مشهورة بزرع أنواع القطن والقمح والشعير والذرة والحلبة والترمس والخضر ، ولها سوق كل يوم سبت يباع فيه من أنواع الحيوانات وأصناف الفواكه والحبوب والأقمشة وغير ذلك ، ولها طريق على جسر البحر الأعظم يمر على كفر عنان وسنويط والغريب ، وبهذه القرية قصر وجنينه فى شرقيها ، ووابور لحلج القطن وسقى الزرع على الشاطئ الغربى للنيل والجميع لمحمد بيك سيد أحمد وبالطريق أيضا قرية منية وصيف ومنية الحارون وكفر يتبعها ، وجميع هذه النواحى على الشاطئ الغربى لبحر دمياط.

سنباط ومنية الأمراء

قرية قديمة اسمها القبطي تسمبوت تتبع حاليا مركز زفتى لكنها في العصور الإسلامية كانت تابعة لجزيرة قوسينا ، وفي العصر الفاطمي تأسست إلى جوارها قرية منية الأمير نسبة إلى أمير الجيوش بدر الجمالي وهي قرية كفر سنباط الحالية حيث كان الزمام الزراعي لهما مشتركا ، وردت في كتاب نزهة المشتاق حيث يقول الإدريسي : ” سنباط في الضفة الغربية يزرع بها الكتان وفيها سوق عامرة وتجارات وأرباح وأمال ممدودة ونعم “.

وردت في السينكسار القبطي باسم سنمبوطيه وفي معجم البلدان سنبوطيه بليد حسن في جزيرة قوسينا من نواحي مصر قال : وتذكرها العوام سنباط ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد سنمبوطيه من أعمال جزيرة قوسينا وفي التحفة سنمبوطيه من أعمال الغربية ، وفي الانتصار سنمبوطيه ومنية الأمراء كفرها وهي مدينة كبيرة ذات أسواق وقياسر وفنادق وجامع وبها تجار كثيرون ويعمل بها القماش السنباطي من الغزل الذي لا نظير له “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” وفي تاريخ سنة 1272 هـ فصل من سنباط ناحية أخرى باسم حصة سنباط ، وفي فك زمام مديرية الغربية سنة 1900 ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى سنباط وصارتا ناحية واحدة باسم سنباط وحصتها ” ، وفي الخطط التوفيقية : ” سنباط قرية من مديرية الغربية بمركز زفتا فى غربى الساحل وفى جنوب العجيزية بنحو ربع ساعة وفى الجنوب الشرقى لشبراملس بأكثر من ذلك ، وأغلب أبنيتها من الآجر وبها مسجد وكنيسة وحواليها أشجار سنط وتكسّب أهلها من الزراعة “.

وكانت سنباط من مراكز استقرار الجاليات السريانية والأرمنية في مصر بدءا من العصر الفاطمي بسبب اضطراب الأوضاع في الشام حيث بدأت أعداد كبيرة من التجار السريان والأرمن تهاجر إلى مصر بسبب حروب السلاجقة ثم الحروب الصليبية ، ومن دمياط انتشرت الجالية السريانية إلى مناطق وسط الدلتا حيث كان أكبر تجمع للجالية في قرية سنباط ومنها إلى المحلة الكبرى ، وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب ” قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية ” للقمص تادرس يعقوب ملطي الذي يقول :

(معانى ابو المكارم بن بركات من مشاهير الأقباط في عصر الأيوبيين .. كان كاتب قبطي من أهالي المحلة الكبرى وأقام بها ، قد يكون من أصل سرياني (سريا أو سوريا) وتَقَبَّط عن طريق النسب حينما استوطن أهله في أرض مصر ، فقد كان بمدينتيّ سنباط والمحلة الكبرى جالية كبيرة من السريان اختلطوا بالقبط وتناسبوا معهم وأصبح نسلهم قبطيًا .. عَمَّر أبو المكارم طويلًا ، وقد كتب سيرتيّ البابا مرقس بن زرعة البطريرك 73 والبابا يوأنس 74 ، وأسهب في ذِكر حوادث حروب الدولة الأيوبية في تاريخ البطاركة).

أعلام سنباط

اشتهرت سنباط وكفر سنباط وحصة سنباط بعدد كبير من العلماء والشيوخ ذكرهم الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع حيث يقول :

ابن عبد الحق السنباطي : عبد الحق ابن محمد بن عبد الحق بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال الشرف ابن الشمس السنباطى ثم القاهرى الشافعى ، ويعرف كأبيه بابن عبد الحق ، ولد فى أحد الجمادين سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة بسنباط ونشأ بها ، ونزل فى جهات متعددة كالسعدية والبيبرسية والأشرفية والباسطية وخانقاه سرياقوس مع مباشرة وقفها ، وولى إمامة المسجد الذى جدده الظاهر جقمق بخان الخليلى ، وتدريس الحديث بالقبة البيبرسية ومشيخة الصوفية بالأزبكية ، وهو على طريقة جميلة فى التواضع والسكون والعقل وسلامة الفطرة وفى ازدياد من الخير بحيث إنه الآن أحسن مدرسى الجامع.

ابن وجيه السنباطي : عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار ابن وجيه بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الصمد بن عبد النور العز ابن الجمال التونسى الأصل السنباطى ثم القاهرى الشافعى ، ويعرف أولا بالمنهاجى ثم بالسنباطى ، ولد فى سنة تسع وتسعين وسبعمائة تقريبا بسنباط ونشأ بها ، وكان خيرا ثقة شهما عالى الهمة ضابطا لكثير من الوفيات والوقائع التى أدركها ، متين المذاكرة لهجا بالذكر وبالأوراد والتوجه لاسيما فى وقت السحر ، كثير الصلاة على النبى ﷺ، مات فى ليلة الجمعة الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة تسع وسبعين ، وصلى عليه من الغد فى مشهد حافل ، ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء.

ابن مسعود السنباطي : عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود السنباطى ثم القاهرى العطار أخو الشمس محمد ، ولد فى أول سنة تسع عشرة وثمانمائة بسنباط ونشأ بها ، فقرأ اليسير وقدم مع أبيه وأخيه القاهرة فى سنة إحدى وثلاثين ، فكان مع أبيه فى التسبب بحانوت من باب الزهومة فى العطر ، وسمع على شيخ الإسلام ابن حجر وغيره ، وأجازه خلق وحج ومرارا.

ابن عبد العال السنباطي : محمد بن عبد الحق بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال الشمس السنباطى ثم القاهرى الشافعى ، والد والد عبد الحق الماضى ويعرف بابن عبد الحق ، ولد فى سنة إحدى عشرة وثمانمائة تقريبا بسنباط ، ونشأ بها ، ونزل فى الجمالية وسعيد السعداء ، وحج وجاور بعض سنة ، واشترى لولده الأكبر عدة وظائف ولولده الآخر غير ذلك ، وكان ممتهنا لنفسه ، مات فى ليلة العيد الأكبر سنة سبعين وثمانمائة ودفن من الغد بتربة الصلاحية.

ابن العلم السنباطي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود الشمس أبو عبد الله بن العلم بن البهاء بن العلم السنباطى ثم القاهرى الشافعى ، قدوة المحدّثين ، ولد فى ليلة عيد الأضحى سنة ست عشرة وثمانمائة بسنباط ونشأ بها ، وحج مع أبيه ثم بعده غير مرة وجاور مرتين وسمع بالحرمين الكثير ، وارتحل إلى حلب وزار فى رحلته القدس والخليل ، وسافر إلى الإسكندرية ، وانتفع به الكثير من الطلبة وصار مرجعا فى الكتب وتحصيلها لمن يروم ، مات فى سحر يوم الخميس سابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وثمانمائة ببيت بالقرب من السابقية داخل القصر وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش سعيد السعداء.

وجاء في كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : ” أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي شهاب الدين : أحمد بن أحمد بن عبد الحق، الشيخ الإمام العلامة المحقق، المحرر، الشيخ شهاب الدين عبد الحق الشافعي، ثم المصري شيخنا بالمكاتبة. توفي في سنة سبع أو ثمان وتسعين بتقديم التاء وتسعمائة رحمه الله تعالى ” ، وفي ذيل وفيات الأعيان المسمى «درّة الحجال في أسماء الرّجال» جاء عنه : ” أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطى الفقيه المؤلف الشافعى، له نظم ونثر، وله تآليف حسنة، من ذلك نظمه الذى جمع فيه سبعة عشر علما أخذ عن جماعة: كالمرصفى وغيره، لقيته بمصر سنة 986، وقرأت عليه شيئا من منظومته المذكورة، وأجاز لى كلّ ما يحمله وتوفى سنة 999 والله أعلم “.

شبرا بخوم

في الخطط التوفيقية : ويقال لها شبرى باخوم ، قرية من مديرية الغربية بقسم زفتة ، من الجهة الشمالية لناحية بقسا بنحو ألفى متر ، وفى الجنوب الشرقى لناحية دمهوج بنحو ألفين وخمسمئة متر ، وبها ثلاثة جوامع بمنارات وجنائن ، وبها معمل دجاج وثلاث عصارات لقصب السكر وأبراج حمام ، وأكثر زرعها القصب.

وهى قرية طلعت شمس سعودها وانهلت عليها غيوث الفضائل من سحائب جودها ؛ بأن ظهر من أهلها أوحد العصر وغرة جبهة الدهر شيخ المشايخ المتأخرين وتذكرة السلف المتقدمين ؛ الشيخ إبراهيم السقاء بن على بن حسن ، أبواه من شبرى خوم ، وهو مولود فى مصر القاهرة بالدويدارى فى أواخر سنة اثنتى عشرة من القرن الثالث عشر ، فلما ترعرع ذهب إلى المكتب لحفظ القرآن إلى سنة اثنتين وعشرين ثم انقطع لتجويد القرآن سنتين ، ثم ابتدأ فى حضور دروس العلم على مشايخ الأزهر.

واجتهد فى التحصيل إلى سنة أربع وثلاثين فابتدأ فى التدريس مع إدامة الحضور للكتب المطولة ، كالمطول وقطب الشمسية والكبرى والقاضى البيضاوى ، مع الاجتهاد التام وسهر الليالى حتى حصّل تحصيلا فاق به أقرانه وكثيرا ممن سبقه ، واستمر مشتغلا بعد انقضاء مشايخه بتدريس الكتب صغيرها وكبيرها ، وانتهت إليه الرياسة في التدريس فكان درسه يجمع الأحفاد بالأجداد ، وقد تولى خطبة الأزهر مدة تنيف عن عشرين سنة ولم يقطعه عنها إلا لزومه بيته، وقد أدرك جماعة من جهابذة الأزهر وأخذ عنهم.

وقد نجب على يديه من العلماء كثيرون يطول ذكرهم بأسمائهم ؛ إذ أهل الأزهر جميعا فى هذا العصر لا يخرجون عن كونهم أولاده أو أولاد أولاده ، إلا قليلا منهم كشيخ المالكية الشيخ محمد عليش وجماعة ، فمن أخذ عنه حضرة مولانا وعمدتنا شيخ المشايخ محمد الإنبابى شيخ الأزهر الآن ، والشيخ أحمد الأجهورى المتوفى فى شهر صفر سنة ثلاث وتسعين ، والشيخ مخلوف المنياوى ، والشيخ محمد الخضرى ، والشيخ سيد الشرشيمى الشرقاوى ، والمحقق السيد على خليل السيوطى ، والشيخ أحمد الإسماعيلى الصعيدى المتوفى من نحو بضع عشرة سنة ، والشيخ عبد الرحمن الشربينى ، وغيرهم من المدرسين والمؤلفين.

ومن مؤلفاته رحمة الله تعالى حاشية فى مجلدين على شرح الشيخ إبراهيم البيجورى لعقيدة الشيخ محمد السباعى ، وشرح على منظومة السيد محمد بليحة فى التوحيد ، ورسالة فى الطب النبوى مستخرجة من المواهب اللدنية ، ورسالة فى مناسك الحج على المذاهب الأربعة ، وتولّى الخطبة فى الأزهر بعد أن تأخر فى بيته حفيده العالم العلامة الشيخ حسن السقاء ، وصار له بعد جده الحظ الأوفر فى الخطبة ، وهو أحد العلماء بالجامع الأزهر.

توفى الشيخ الكبير رحمه الله تعالى بمصر يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف هجرية ، ودفن عصر يوم الجمعة ، وصلى عليه بالجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة فى مشهد حافل ضاقت لكثرته سعة الأزهر ، وحمل إلى قبره وقد خلعت قلوب الخلق حزنا عليه ، ولم يبق لأحد معقول إلا طاش أسفا وحنانا إليه ودفن بالقرافة الكبرى بجوار قبر شيخه الشيخ ثعيلب شرقى مقام العارف بالله تعالى شيخ الإسلام الشيخ الشرقاوى ، عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان.

شبراملس

في الخطط التوفيقية شبرى كسكرى كما تقدم ، وملّس بفتح الميم وكسر اللام المشددة بالسين المهملة ؛ مركب تركيب إضافة أو تركيب مزج كما فى «خلاصة الأثر» وكذا يقال فى كثير من الشبريات ، وهى قرية من مركز زفتة من مديرية الغربية ، بين ترعة الساحل والخضراوية ، وقبلى منية هاشم ، وفى الشمال الشرقى لناحية نهطاى ، وأغلب أبنيتها باللبن ، وبها جامعة ومنزل كبير لعمدتها ومعمل دجاج وعصارة لقصب السكر ، وبدائرها أشجار كثيرة وجنائن وسواق وتكسب أهلها من معتاد الزرع ، وأكثر أهلها مسلمون.

وظهر منها قديما عالم وقته الشيخ محمد الشبراملسى ، المترجم فى «خلاصة الأثر» بأنه محمد بن على بن محمد بن على الشبراملسى المالكى ، الإمام الجليل ، الجامع للعلوم الذى تضلع منها وصرف أوقاته فى التحصل والتفريع والتأصيل ، وانفرد فى عصره بالعلوم الحرفية والأوفاق والزايرجة وبقية العلوم العقلية ، وألف مؤلفات كثيرة ، منها «شرح على إيساغوجى فى المنطق» ، وقد أخذ عن شيوخ ، منهم الشيخ أحمد الشناوى وأخذ عنه الشيخ موسى القلينى ، وكان فى سنة إحدى وعشرين وألف موجودا.

وينسب إليها أيضا على بن على أبو الضياء نور الدين الشبراملسى الشافعى القاهرى ، ولى الله ، أعلم أهل زمانه ، لم يأت مثله فى دقة النظر وسرعة استخراج الأحكام وقوة التأنى والحلم والإنصاف ، لم يعهد منه أنه أساء إلى أحد الطلبة بكلمة ، بل غاية ما يقول إذا تغير من أحد : «الله يصلح حالك يا فلان».

كان له قوة إقدام على تفريق كتائب المشكلات ، ورسوخ قدم فى حل أقفال المقفلات ، موقرا فى النفوس ، ذا وجه نورانى ولحية بيضاء طاهرة وهيئة حسنة ، يخشع لرؤيته من يراه ولا يريد فراقه ، حسن المنادمة لطيف المداعبة مصون المجلس عن الغيبة ، صارفا أوقاته فى المطالعة والتلاوة والعبادة ، زاهدا فى الدنيا ، لا يتردد إلى أحد إلا فى شفاعة خير ، إذا مر بالسوق تزدحم الناس على تقبيل يده ، مسلمهم وكافرهم ، ومن مقولاته : «قيراط من الأدب خير من أربعة وعشرين قيراطا من العلم».

ولد بشبراملّس وحفظ بها القرآن وكف بصره بالجدرى وهو ابن ثلاث سنين ، وكان يقول : لا أعرف من الألوان إلا الأحمر ، لأنه كان يومئذ لابسه ، ثم قدم مصر مع والده وحفظ «الشاطبية» و «الخلاصة»، «والبهجة الوردية»، و «المنهاج»، و «نظم التحرير للعمريطى»، و «الغاية»، و «الجزرية»، و «الكفاية»، و «الرحبية»، وغير ذلك ، وتلا للسبعة ثم للعشرة .

وحضر دروس عبد الرءوف المناوى بالمدرسة الصلاحية جوار الشافعى ، وأخذ عنه شرف الدين ابن شيخ الإسلام ، والبهوتى ، والبشبيشى والزرقانى ، وغيرهم ، وكان يكتب على جميع ما يقرؤه من الكتب لكنه تبدد بين يدى طلبته ، ولم يشتهر منه إلا «حاشية على المواهب» خمس مجلدات ، و «حاشية على شرح الشمائل» لابن حجر ، وأخرى على «شرح الورقات» لابن قاسم ، وأخرى على «شرح أبى شجاع» ، وأخرى على «شرح الجزرية» ، للقاضى زكريا ، وأخرى على «شرح المنهاج» للرملى.

وكان فى آخر عمره لا يستطيع النطق فى الدرس إلا بصوت خفى ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يصير كالشاب ، وكان كثير المطالعة وإذا تركها أياما تأتيه الحمى ، كانت ولادته سنة سبع أو ثمان وتسعين وتسعمائة ، وتوفى سنة سبع وثمانين وألف.

تفهنا العزب

سميت تفهنا العزب بالغربية نسبة إلى ولي الله تعالى سيدي داود العزب صاحب الضريح الموجود فيها ، وذلك للتفرقة بينها وبين تفهنا الأشراف بالدقهلية والتي سميت بذلك لأن أرضها كانت وقفا للسادة الأشراف كما جاء في كتاب التحفة السنية.

جاء في الخطط التوفيقية : ” تفهنة قريتان بمصر الأولى تفهنة الصغرى فى كورة الشرقية ، الثانية تفهنة بكورة جزيرة قويسنا إنتهى من مشترك البلدان ، وفى الضوء اللامع أنها بفتح التاء والفاء وبألف فى آخرها ، أما التى بجزيرة قويسنا فيقال لها تفهنة العزب ، وهى بلدة بمديرية الغربية من قسم زفتة وأكثر أبنيتها على دور واحد ، وفيها شارع يشقها شرقا وغربا ، وفيها جامعان قديمان أحدهما يقال إنه من زمن الصحابة والآخر فى وسطها يقال له جامع سيدى داود العزب.

وهو كما أخبر من إطلع على مناقبه داود بن مرهف بن أحمد بن سليمن بن وهب ينتهى نسبة إلى سيدى محمد بن الحنفية رضي الله عنه ، نقل كترمير عن كتاب السلوك للمقريزى أنه مات يوم الجمعة لسبع وعشرين من جمادى الثانية سنة ثمان وستين وستمائة وأن له كرامات كثيرة وقد جمعت سيرته فى مجلد، وقبره بهذه البلدة مشهور يحجه الناس ، قيل إن بناء جامعه كان سنة ثمان وستين وستمائة فى حياة الشيخ.

وقبل بنائه كان مقيما بجامع بقرب قبر سيدى عبد الله الأنصارى فى جهتها الغربية وليس له الآن أثر ولهذا الاستاذ مولد يعمل كل سنة بين مولد السيد البدوى وسيدى إبراهيم الدسوقى ، وقد جدد هذا الجامع الآن وجعل له مئذنة جديدة مع الشروع فى تجديد القديمة.

ومن عوائد أهل هذه الجهة أن ينذروا له فحول الجاموس ويخلوا سبيلها فىالصحراء تأكل من الزرع ولا يتعرض لها أحد فتكون كسوائم الجاهلية ولا يذبحها ناذرها إلا بعد قدرته على عمل وليمة كبيرة أو ليلة ذكر جامعة وكذلك يفعل فى نذور سيدى أحمد البدوى فى أغلب بلاد مصر، ويقطعون ذيول الفحول علامة على أنها منذورة فلا يتعرض لها ويحصل منها إفساد المزارع ويتحرج الناس من أذيتها، ومن رآها فى زرعه لا يزيد على طردها عنه وربما بلغ فحل الجاموس حد الإيذاء بالنطح لكل من لاقاه من آدمى أو حيوان.

وفيها مقامات لبعض الصالحين مثل سيدى جمال الدين وسيدى عبد الله الأنصارى وسيدى على طى، وبها أربعة مكاتب لتعليم أطفال المسلمين وثمان حدائق فيها ثمار كثيرة وأربع سواق معينة عذبة الماء ، وأهلها مسلمون وعدتهم ذكورا وإناثا ألفان وثلاثون نفسا ، وزمام سكنها خمسة وعشرون فدانا ، وزمام أطيانها ألف وتسعمائة وواحدة وثلاثون فدانا صالحة للزرع ، وريها من النيل وفروعه ، ولها طريق على الجسر الأعظم الشرقى يمر على منية العبسى حتى يصل إلى ميت بره “.

ميت الرخا وأجوارها

الجزء الجنوبي من مركز زفتى حاليا كان في العصور الإسلامية تابعا لجزيرة قوسينا (قويسنا حاليا) ثم أضيفت للأعمال الغربية في الروك الناصري حيث جاء في التحفة السنية : منيتي حسيبة والرخا مساحتهما 1027 فدان بهما رزق 19 فدان عبرتهما 4800 دينار للمقطعين وأوقاف وأملاك ، منية الحرون مساحتها 809 أفدنة بها رزق 35 فدان ونصف عبرتها 4000 دينار كانت باسم الأمير نصر البالسي والآن وقف مدرسة الأمير سودون من زاده.

وجاء في القاموس الجغرافي : ميت الرخا قرية قديمة ورد اسمها في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ضمن منيتي خشيبة والرخا من أعمال جزيرة قوسينا وفي التحفة ضمن منيتي حسيبة والرخا من أعمال الغربية ، وكانت منية الرخا مشتركة مع منية خشيبة التي تعرف اليوم بكفر ميت الحارون وفي تاريخ سنة 1228 هـ فصلتا عن بعضهما وقد حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت باسمها الحالي في التاريخ المذكور.

كفر الصارم القبلي قرية قديمة اسمها الأصلي العمريات وردت في قوانين الدواوين قال وهي كفر منية الرخا من أعمال الغربية لمجاورتها لناحية ميت الرخا وفي دليل سنة 1224 هـ منية الصارم من كفور سمنود بولاية الغربية وكانت من توابع ناحية مسجد وصيف ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي تمييزا لها من كفر الصارم البحري الذي بمركز سمنود.

ميت الحارون هي من القرى القديمة اسممها القديم البيضاء وردت في معجم البلدان البيضا وهي منية الحرون في جزيرة قوسينا بمصر وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد منية الحرون وهي البيضا من أعمال جزيرة قوسينا وفي نزهة المشتاق منية الحرون وفي نسخة أخرى منها مصحفة باسم منية الجرون قال وهي على الضفة الغربية لفرع النيل الشرقي وفي التحفة منية الحرون من أعمال الغربية ، ولا يزال يوجد إلى اليوم بأراضي ناحية تفهنا العزب المتاخمة لهذه الناحية حوض يسمى حوض البيضة رقم 1 محتفظا باسمها القديم ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1228 هـ.

كفر ميت الحارون : دلني البحث على أن هذا الكفر قائم في مكان قرية قديمة كانت تسمى منية خشيبة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ضمن منيتي خشيبة والرخا من أعمال جزيرة قوسينا وفي التحفة وردت محرفة ضمن منيتي حسيبة والرخا من أعمال الغربية ، ولا يزال الحوض المجاور لسكن هذا الكفر من أراضي ميت الحارون المتاخمة له وهو حوض خشيبة رقم 9 محتفظا باسم هذه القرية وفي الانتصار محرفة باسم منيتي حمه والرخا وكانت منية خشيبة مشتركة مع منية الرخا في زمام واحد وفي تاريخ سنة 1228 هـ قصلتا عن بعضهما وقيد زمام منية خشيبة باسم كفر ميت الحارون لمجاورته لميت حارون.

وفي الخطط التوفيقية : منية الحارون بحاء مهملة فألف فراء مهملة فواو فنون قرية من مديرية الغربية بمركز زفتة على الشاطئ الغربى لفرع دمياط وفى شمال تفهنة العزب ، منية الرخاء قرية من مديرية الغربية بمركز زفتة شرقى ترعة الخضراوية على ستمائة متر وفى شمال شبرا بخوم بنحو ساعة وغربى كفر الصارم بثلث ساعة وبها جنينة وتكسب أهلها من الزرع.

وينسب إلى ميت الرخا البدر المنياوي الذي ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع فقال : حسن بن على بن حسن بن على البدر المناوى نسبة لمنية الرخاء البولاقى الشافعى أحد النواب ويعرف بابن القلفاط حرفة أبيه ولد فى ثالث ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة ونشأ عند خاله الشيخ محمد المناوى ببولاق وحفظ عنده القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وقرأ على النور المناوى شيخ الأستادرية والشرف المناوى وغيرهما وناب فى القضاء عن الشرف المناوى واستمر ينوب لمن بعده واستقر فى شهادة أوقاف الحرمين وتكلم فى عمل إنبابة وبلقس وغيرهما وباشر حسبة بولاق فى أيام بشتك الجمالى ثم أعرض عن ذلك وقرأ على القاضى زكريا الأنصارى شرحه للبهجة ثم حج فى سنة ثمان وتسعين وجاور التى تليها.