الكريون وكفر الدوار

في مايو عام 641 م. انتصر القائد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي على الجيش الروماني واستولى على قلعة الكريون الحصينة بعد معركة برية وبحرية استغرقت عشرة أيام في أعنف مواجهة حدثت بين العرب والروم حيث كانت الكريون هي خط الدفاع الأخير عن الإسكندرية العاصمة ، وقد ذكر ذلك ابن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر فقال : ” واستعدت الروم واستجاشت وقدم عليهم من أرض الروم جمع عظيم بالعدة والسلاح .. ثم التقوا بسلطيس فاقتتلوا بها قتالًا شديدًا ثم هزمهم الله ، ثم التقوا بالكريون فاقتتلوا بها بضعة عشر يوما ..

وكان عبد الله بن عمرو على المقدمة وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو فأصابت عبد الله بن عمرو جراحات كثيرة فقال : ياوردان لو تقهقرنا قليلا نصيب الروح ، فقال وردان : الروح تريد الروح أمامك وليس خلفك ، فتقدم عبد الله فجاءه رسول أبيه يسأل عن جراحه فقال : (أقول لها إذا جشأت وجاشت .. رويدك تحمدي أو تستريحي) ، فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال ، فقال عمرو : هو ابنى حقا ، وصلى عمرو يومئذ صلاة الخوف ثم فتح الله للمسلمين وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة واتبعوهم حتى بلغوا الإسكندرية “.

وقد سكنت الحامية العربية غربي القلعة وعمرت المدينة وقال عنها ابن حوقل (القرن الرابع الهجري) في كتابه صورة الأرض : ” الكريون مدينة كبيرة حسنة فيها جامع وحمّام وفنادق وكروم تجلب أعنابها الى الأماكن وبرسمها كورة ذات ضياع وهى جانبان على خليج الإسكندريّة ومنها تركب التجّار فى الصيف عند زيادة النيل الى مصر ولها عامل عليها ومعه خيل ورجل ” ، كما وردت في معجم البلدان : ” كريون موضع قرب الإسكندرية أوقع به عمرو بن العاص أيام الفتح بجيوش الروم “.

ثم صارت الكريون من توابع قرية البسلقون التي تأسست في العصر الفاطمي والتي ذكرها ابن الجيعان في التحفة السنية وحدد مساحة زمامها الزراعي بأكثر من ستة آلاف فدان بينما كانت مساحة الكريون ثلاثة آلاف فدان ، وفي العصر العثماني انفصلت من البسلقون عدة كفور وعزب منها كوم البركة وعزبة دوار العتيقة والتي استقطع منها زمام زراعي لإنشاء قرية جديدة تقع غرب الكريون مباشرة عرفت باسم كفر دوار العتيقة والتي بنيت بالقرب منها محطة السكك الحديدية عام 1854 م. (كفر الدوار الحالية).

جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر الدوار : قاعدة مركز كفر الدوار أصلها من توابع ناحية البسلقون ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1251 هـ وهي وواردة في جدول وزارة الداخلية باسم كفر الدوار البلد تمييزا لها من كفر الدوار المحطة ، ولاتساع دائرة مركز أبو حمص أصدر مجلس النظار قرارا في سنة 1893 بإنشاء مركز سابع جديد ضمن الأقسام الإدارية بمديرية البحيرة يسمى مركز كفر الدوار وتفصل بلاده من مركز أبو حمص ويكون مقره بجوار محطة كفر الدوار لتوسطها بين بلاده ..

ولا يزال المركز موجودا بكفر الدوار المحطة التي فصلت من الوجهة الإدارية من كفر الدوار في سنة 1923 بسبب وجود المركز بها وسميت بذلك تمييزا لها من كفور الدوار الأصلية وهي مكونة من عدة عزب واقعة حول محطة كفر الدوار بزمام نواحي كفر الدوار وبردلة والعكريشة وتابعة لهذه النواحي من الوجهتين العقارية والمالية ووردت في إحصاء سنة 1927 باسم بندر كفر الدوار لوجود ديوان المركز بها “.

رشيد

في عام 256 هـ تعرضت قرية رخيت القديمة للخراب بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر عند مصب نهر النيل فقرر الوالي أحمد بن طولون بناء مدينة جديدة على بعد فرسخين ناحية الجنوب وأطلق عليها اسم رشيد ، وظلت عامرة طوال العصور الإسلامية ثم ازدهرت في العصر العثماني وعمرت بالكثير من المساجد والبنايات التي تشكل تحفة معمارية وأثرية حتى اليوم ..

ومع هجرات الأندلسيين إلى مصر سمح لهم بالمرابطة في أجوار رشيد والبناء في موضعين أحدهما في الشمال وهو عزبة المغاربة (سيدي أبو الريش فيما بعد) والآخر قبالة المدينة على النيل وهي قرية الجزيرة الخضراء حيث حدث ازدهار بمرور الوقت لهذه القرى الناشئة بجوار المدينة الأصلية مما حول رشيد إلى مدينة كبيرة وصارت الميناء الأهم ..

قال عنها علي باشا مبارك : ” من أشهر مدن الديار المصرية وثغر من ثغورها واقعة بقرب البحر الرومى على نحو فرسخين وعلى الشاطئ الغربى لفرع النيل الغربى المسمى قديما بوليتين ..

وأول من تكلم عليها المسين فقال إنها أخذت فى الظهور فى خلافة المتوكل على الله الخليفة العباسى سنة ثمانمائة ونحو السبعين من الميلاد أيام بطريركية كومسا بطريرك الإسكندرية وقبل حدوثها كان مرسى جميع المراكب مدينة فوّة فلما تراكمت الرمال فى بوغاز هذا الفرع تعسر وصول المراكب الواردة من الخارج إليها فوضعت مدينة رشيد ..

ولما ساح بلون الديار المصرية سنة ١٥٣٠ ميلادية قال : إن رشيد أصغر من فوة ولما غلبت الدولة العلية على هذه الديار أهمل أمر الخلجان فبطل رسوّ المراكب على مدينة فوّة بالكلية وقامت مقامها فى ذلك مدينة رشيد وأخذت من حينئذ فى التقدم والأهمية والعمارية لكثرة توارد المتاجر الأجنبية والمصرية عليها حتى بلغت فى سنة ١٧٧٧ ميلادية أعظم درجة واتسعت فكان طولها على شاطئ البحر فرسخا وعرضها ربع فرسخ ..

ثم فى نزهة الناظرين : أن الوزير على باشا متولي مصر سنة ست وخمسين وتسعمائة هجرية فى شهر شعبان قد جدد فى رشيد عمارة كبيرة من خانات وحوانيت وكذا فعل فى مدينة فوة وأقام فى الوزارة أربع سنين ، وفى الضوء اللامع للسخاوى : أن فيروز الرومى العرامى نسبة إلى خليل بن عرام نائب الإسكندرية عمر دهرا طويلا وأنشأ برجا بثغر رشيد ووقف عليه وقفا وكانت له مشاركة فى الجملة ويحفظ بعض تاريخ مات بالقاهرة فى حدود الخمسين (850 هـ) ..

ولم تزل هذه المدينة آخذة فى الازدياد إلى اليوم حتى صارت تشتمل على نحو ألفين وثلثمائة مسكن وصارت أبنيتها فى غاية المتانة والإحكام مزينة الظاهر والباطن ذات دور فسيحة وقصور مشيدة مع طيب الهواء واعتداله وبعض قصورها مشرف على النيل أو على أرض المزارع إلا أن شوارعها وحاراتها ضيقة غير مستقيمة ولا ميادين بها ..

وبها محكمة شرعية مأذونة بتحرير الحجج وسماع الدعاوى ومساجد جامعة معمورة بالصلاة نحو خمسة وعشرين جامعا وعشر زوايا وأكثرها بمنارات مرتفعة ارتفاعا حسنا ، منها الجامع الكبير له شبه بالجامع الأزهر فى الاتساع وكثرة العمد وأرضه مفروشة بألواح الخشب ، ومنها جامع المحلاوى فى غاية الرونق والانتظام وفيه درس دائم وضريحه به مشهور يزار ، وبها أسواق ذات حوانيت حسنة الوضع نحو ستمائة حانوت مشحونة بالمتاجر وفيها فنادق تنيف على الثلاثين وقهاو بكثرة وأنوال لنسج ثياب القطن الغليظ.

وفيها خمس حمامات وثلاث عشرة معصرة واثنتان وخمسون طاحونة تديرها الخيل وطاحونة بخارية وعشرة مخابز وثلاث كنائس واحدة للأقباط وواحدة للأروام وواحدة لليهود ودير واحد للفرنج وشوادر للأخشاب وغيرها نحو ثمانية عشر ، وعشرة وابورات لضرب الأرز- منها اثنان للديوان وثمانية للأهالى – وتسع دوائر للأرز تديرها الخيل ، ومعمل دجاج ومعمل صينى ، وورشة رخام وفوريقة لعمل الورق ، وورشة لآلات الموسيقى وورش لحلج القطن “.

رشيد في القرن التاسع عشر

جاء في الخطط التوفيقية : وفيها حرف كثيرة كالنجارة والحدادة والدباغة والخياطة ، ويوجد بها محصولات كيماوية وأجزاء لتركيب الأدوية والشمع والعسل والروائح العطرية ، وجميع أنواع الملبوسات والمطرزات والطرابيش ، وغير ذلك من الحرف والبضائع ، وفيها جملة من صيادى السمك ، ولهم نحو اثنين وعشرين قاربا معدة للصيد ، غير ما يأتى من البلاد المجاورة كأهالى الجزيرة وبرج مغيزل ، وفيها للسمك سوق دائم ، وفى السوق وكالة يوضع فيها السمك يقال لها وكالة الشربجى ، وجملة أرباب الحرف فيها من الرجال ألفان ومائتان وتسعة وأربعون، ومن النساء ست وأربعون.

وميناها دائما مزدحمة بالسفن الشراعية والبخارية وبأنواع المتاجر للشحن والتفريغ ، وبعضها ينحدر فى البحر المالح إلى إسكندرية ودمياط وغيرهما ، وبعضها يقلع فى داخل القطر لتوزيع السلع فى البلدان، فلذا كان كثير من أهلها ملاحين وتجارا يضربون فى الأرض ، وفى بحريها حدائق ذات بهجة ، فيها كثير من الفواكه والخضر مثل ، التين والزيتون والنارنج والبرتقان والمشمش والفجل والبصل والجزر وحب العزيز ، وهذا الصنف مختص برشيد وما يقاربها من البلاد التى فى شرقى النيل.

وفيها نخيل بكثرة ثمره فى غاية الجودة ، ويتأخر نضجه عن معتاد نخيل القطر أكثر من شهر ، ويتجر به فى مصر واسكندرية وخلافهما ، وهو أصناف ، فمنه الزغلول ، ومنه الحياتى ، ومنه بنت عيشة وغير ذلك ، ويزرع فى أرضها الأرز كثيرا ، وأرزها كالبلاد المجاورة لها ، يقال له السلطانى ، يأكل منه أمراؤها ويتجر بباقيه فى البلاد ، وربما وصل إلى القسطنطينية وبلاد الفرنج ، ومزروعاتها تسقى بالآلات ، إلا فى أيام النيل فبالراحة ، وهذا فى غير أراضى الجنائن ، وأما هى فتسقى بالآلات حتى فى زمن النيل.

وفيها، كثير من شجر الخيار شنبر المستعمل فى الطب ، والأطباء يمدحون هذا النوع الناتج فى أرضها ، ولعلو قيمته وارتفاع ثمنه يخلط التجار عليه غيره ، يوهمون المشترى أن الكل رشيدى ، وفى خارجها خمس وعشرون مقبرة لأموات المسلمين، فيها كثير من مقامات الأولياء، ومقبرة واحدة للنصارى بجوار كنيستهم، ومقبرة للفرنج.

ومسطح معمور المدينة بما فيها من الفوريقات والدوائر ومحلات العساكر نحو سبعمائة ألف متر وتسعة آلاف ومائة وأربعة وستين مترا، غير الفضاء الذى بخلالها وغير مناشر الأرز ، وكل سنة يعمل فيها ثلاثة موالد فى ثلاثة أشهر، جمادى الآخرة ورجب وشعبان ، وعندها جزيرة ، يقال لها الجزيرة الخضراء ، فى شرقى النيل فيها ملاحة رشيد المشهورة، بينها وبين النيل نحو ربع ساعة ، وتنحصر بين أرض المزارع وبحيرة البرلس.

وفى شمال رشيد بجوار الجنائن على شاطئ البحر قشلة متسعة يقيم بها العساكر الجهادية ، ومن بحرى هذه القشلة مقبلا إلى التلول رصيف بحافة البحر متين ، وفى بحريها أيضا ، على نحو فرسخ بالشاطئ الغربى ، قلعة حصينة مربعة الشكل فى كل زاوية من زواياها برج عليه مدافع وفيها العساكر الكافية.

وتجاه القلعة بالشاطئ الشرقى بطارية مسلحة عليها أيضا مدافع وفيها عسكر ومهمات كافية لحماية القطر من تلك الجهة كباقى الثغور الإسلامية ، فلا تتمكن السفن الطارئة من الدخول من البغاز إلا بالتأمين والدلالة ، سيما مع صعوبة البوغاز وعدم اهتداء الطارئ إلى حيث يدخل لتغير المدخل فى أوقات السنة، فتارة يكون بعيدا فى البحر ، وتارة يقرب من البر ، وتارة يتحول إلى الشرق ، وتارة إلى الغرب ، وذلك بسبب تصادم النيل والبحر ، فيتكوّن عن ذلك رمال ولا تبقى إلا فتحة صغيرة تمر فيها المراكب بدلالة رئيس البغاز ، فلذا كثيرا ما يحصل تلف لمراكب وبضائع عند هبوب الريح.

أعلام رشيد

جاء في كتاب خلاصة الأثر : علي بن إبراهيم الخياط الرشيدي الشافعي ، الشيخ الإمام الحجة الولى ، المتفنن فى العلوم والجامع لها ، والمقدم فى المعارف كلها ، والمتكلم فى أنواعها ، والناقد فى جميعها ، والحريص على أدائها ، مع ذهن ثاقب ، وآداب أخلاق وحسن معاشرة ، ولين جانب وكثرة احتمال ، وكرم نفس وحسن عهد وثبات ، ودّ وملازمة طاعة ، وكثرة ذكر.

ولد فى العشر الأول من المائة الحادية عشرة من الهجرة برشيد، وبها نشأ وحفظ القرآن وجودّه ، وأخذ عمن بها من علماء عصره ثم قدم مصر ، وقرأ بالروايات على مقرئ مصر عبد الرحمن اليمنى ، وأخذ الفقه والعلوم الشرعية والعقلية عن شيوخ كثيرين منهم : النور على الحلبى ، والبرهان اللقانى ، والشمس الشوبرى ، والشيخ سلطان المزاحى ، والنور الشبراملسى ، والشمس البابلى.

وجدّ واجتهد إلى أن بلغ الغاية القصوى ، ورجع إلى بلده ، وحمدت سيرته فيها ، وأقبل عليه جميع أهلها واعتقده عامة ذلك الإقليم ، وذكرت له كرامات كثيرة وتصدر للتدريس ، وأخذ عنه خلق كثيرون ، منهم : العلامة أحمد بن عبد الرزاق الرشيدى ، وأقبل على قراءة القرآن قبل موته بسنة ، فصار لا يتركها صباحا ومساء وكل وقت ، حتى ترك التدريس إلى أن توفى فى أوائل رجب سنة أربع وتسعين وألف برشيد وبها دفن.

وأخبر ولده ، أنه لما احتضر قرأ بعض الحاضرين سورة يس والرعد ، فلما بلغ إلى قوله تعالى : ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ﴾ .. الآية ، خرجت روحه ، وكان أخبره بعض الأولياء أنه يموت فى رجب ، فكان كلما أتى رجب يقبل على العبادة ، إلى أن توفى.

وجاء في تاريخ الجبرتي : الفقيه المتفنن العلامة الشيخ على بن شمس الدين بن محمد بن زهران بن على الشافعى الرشيدى ، الشهير بالخضرى ، ولد بالثغر سنة أربع وعشرين ومائة وألف. ، وبعد ما حفظ القرآن اشتغل بحفظ المتون ، فحفظ الزبد والخلاصة ، والمنهج إلى الديات ، والجزرية والجوهرة.

وسمع على الشيخ يوسف القشاشى الجزرية وابن عقيل والقطر ، وعلى الشيخ عبد الله بن مرعى الشافعى ، جمع الجوامع والمنهج – وألقى منه دروسا بحضرته – ، ومختصر السعد واللقانى على جوهرته ، وشرح عبد السلام والمناوى على الشمائل والبخارى ، وابن حجر على الأربعين والمواهب ، وعلى الشمس محمد بن عمر الزهيرى معظم البخارى دراية والمواهب وابن عقيل والأشمونى ، وجمع الجوامع والمصنف على أم البراهين ، وغير ذلك.

ثم قدم الأزهر سنة ثلاث وأربعين ، فجاور ثلاث سنين ، فسمع على الشيخ مصطفى العزيزى ، وعلى الشيخ عطية الأجهورى ، وعلى السيد على الحنفى الضرير ، وعلى الشيخ على قايتباى ، وعلى الشيخ الحفنى وعلى أخيه الشيخ يوسف ، وعلى الشيخ أحمد الشبراملسى ، وأجازه الشبراوى بالكتب الستة بعد أن سمع عليه بعضا منها.

ولما رجع إلى الثغر لازم الشيخ شمس الدين الفيومى ، خطيب جامع المحلى ، وكان يقول : «لا بد للمبتلى بالإفتاء من العباب لوضوحه واستيعابه» ، وله مؤلفات جليلة منها : شرح لقطة العجلات ، وحاشية على شرح الأربعين النووية للشبشيرى ، أجاد فيها كل الإجادة ، توفى لخمس وعشرين من شعبان سنة ست وثمانين ومائة وألف.

وجاء في الخطط التوفيقية : وممن نشأ من مدينة رشيد ، وتربى فى ظل عائلة العزيز محمد على ، المرحوم على بيك الزينى ، استخدم أولا كاتبا بالبحرية فى سنة احدى وخمسين ومائتين وألف ، وصار ينتقل من مصلحة إلى أخرى ، ثم جعل رئيس إدارة المالية فى سنة أربع وستين ، ثم فى سنة سبعين جعل باشكاتب البحرية ، وتنقل فى الوظائف حتى أحسن إليه برتبة أميرالاى وجعل محاسبجى ديوان المالية سنة تسع وثمانين ، ثم صار مأمور تطبيقات المالية.

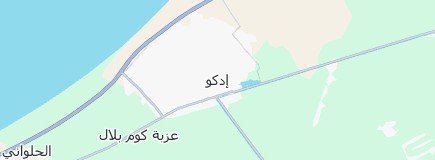

إدكو

جاء في الخطط التوفيقية : ” أدكو : قرية كبيرة من مديرية البحيرة بقسم دمنهور وتارة تكون تابعة لمحافظة الإسكندرية أو محافظة رشيد أو تضاف إلى مأمورية بلاد الأرز ، وهى واقعة على الشاطئ الغربى لبحيرة أدكو قريبة من البحر المالح على نحو ألف وخمسمائة متر ، ومنها إلى رشيد نحو ساعتين وإلى الإسكندرية نحو ست ساعات وأبنيتها من الآجر والمونة ، وأكثر دورها على طبقتين وبها جامعان كبيران لكل منهما منارة وبها طاحون هواء ومعمل فسيخ ونخيل كثيرة نحو سبعين ألف نخلة وكروم عنب ، ويزرع بأرضها البطيخ وأصناف القثاء.

وفيها أنوال كثيرة لنسج مقاطع الحرير الإسكندرانى والملاءات والبشاكير والمحارم وقد بنى بها الشيخ الجبرتى مسجدا عظيما ووقف عليه عدة أماكن كما تقدم ذلك مع ترجمته فى الكلام على آية الوقف ، وكثير من أهلها يصطادون السمك من بحيرتها ، ومنهم من يتجر فى أصناف الفواكه والبلح فيذهبون به إلى الإسكندرية وغيرها ولا يزرع بها شئ من أصناف الحبوب بسبب استيلاء الرمال على أرضها ، وإنما يشترون الحبوب من رشيد والإسكندرية وبلاد الأرز وشربهم من حفائر يحفرونها فى الرمل نحو مترين.

ومن عوائد أهلها أن لا تخرج نساؤهم من البيوت إلا ليلا متحفظات وأن لا يخرج الرجل من بيته كائنا من كان إلا ومقطفه على عاتقه فإذا عاد استصحب معه فى المقطف ولو حجرا ، ومنها أنهم لا يجعلون للقبور شواهد من البناء بل يزرعون فوق كل قبر صبارات فى صورة مستديرة أو مربعة وقبورهم متجاورة فإذا ترعرعت الصبّارات وتفتح نورها ترى القبور كأنها روضة أزهار ، ولا يخرج إليها من النساء إلا المتجالات مع التحفظ التام بخلاف قبور غيرهم فلها فى الغالب شواهد من الحجر أو غيره ، وهى منشأ لجماعة من العلماء “.

وجاء في الضوء اللامع للسخاوى أن منها الشيخ شمس الدين محمد بن سلامة بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن أبى محمد بن على بن صدقة الأدكاوى الشافعى ويعرف بابن سلامة ، ولد سنة 838 هـ بأدكو ، فقرأ بها القرآن وبعض رسالة ابن أبى زيد على مذهب والده ، ثم تحول شافعيا وحفظ المنهاج وعرضه على البلقينى والمحلى وابن الملقن وغيرهم ، وتفقه على بلديه رمضان وأخذ عنه فى الفرائض والأصلين والعربية وطريق السلوك.

ثم ارتحل إلى فوّة فأخذ عن ابن الخلال كتبا كالمنهاج والتنبيه ولازمه أربع سنين فى شرح الدميرى والجمل للزجاج وغير ذلك فى الفقه وأصوله والنحو ، ومهر وتميز وأذن له ابن الخلال فى تدريس الفقه والعربية ، وكذا أذن له غيره وكتب له إجازة هائلة ، وانتفع به أهل بلده بل وبعض الواردين ، وكتب على متن أبى شجاع شرحا قرظه له كل من ابن الخلال والعبادى ، وعرض عليه المناوى قضاء بلده فأبى وحج غير مرة أولها فى سنة تسع وستين ، وتوفي عام 892 هـ وهو راجع من عدن ودفن باليمن.

وفى الجبرتى أن منها الإمام الفاضل والأديب الكامل الناثر عبد الله بن سلامة الأدكاوى المصرى الشافعى الشهير بالمؤذن ، ولد سنة 1104 هـ بأدكو وحفظ القرآن بها ، ثم أتى إلى مصر فحضر دروس علماء عصره واشتهر بفن الأدب ولازم فخر الأدباء فى عصره السيد على أفندى برهان زاده نقيب السادة الأشراف وحج بصحبته فى سنة 1147 هـ ، وأقبل على تحصيل الفنون الأدبية فنظم ونثر ومهر ورحل إلى رشيد وفوة والإسكندرية مرارا.

ثم بعد وفاة السيد النقيب لازم الشيخ الشبراوى مدة وبعد وفاته لازم الأستاذ الحفنى سفرا وحضرا ، وألف كتبا كثيرة منها الدّرة الفريدة والمنح الربانية فى تقسيم آيات الحكم الفرقانية ، ومختصر شرح بانت سعاد ، والنزهة فى الفرائض ، وديوانه المشهور الذى جعله على حروف الهجاء وغير ذل ، توفى يوم الخميس خامس جمادى الأولى سنة 1184 هـ ، وصلى عليه بالأزهر ودفن بتربة المجاورين قريبا من الشيخ الحفنى.

الجدية

من القرى القديمة اسمها الأصلي الجديدية ثم حرفت في القرن السابع الهجري إلى الجدية حيث وردت به في كتاب التحفة السنية من أعمال ثغر الإسكندرية ، ووردت في كتاب الانتصار باسم الجدية وحدد موقعها في مقابلة بارنباره (برمبال الحالية بالقرب من فوة) ، وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق بأنها قرية عامرة تقع بين رشيد والحافر (منية السعيد) وكانت تتبع مركز العطف فلما أنشىء مركز رشيد سنة 1896 م ألحقت به.

جاء في الخطط التوفيقية : ” الجدية قرية صغيرة فى آخر بلاد مديرية البحيرة من الجهة البحرية من أعمال بلاد الأرز على الشاطئ الغربى لبحر رشيد فى قبلى رشيد على نحو ساعة ، وفى شمال ناحية الشماس والحمايدة بنحو ساعة وربع ، وأبنيتها بالآجر وبها جامع ، وفى رمالها جملة نخيل وأرض صالحة لزرع نحو البطيخ والشمام وبها كروم عنب وفى أطرافها برك ينبت فيها أسمار الحصر وتكسب أهلها من الزرع من عمل الحصر “.

وفي تاريخ الجبرتى أن منها الفاضل الشهير والعالم الكبير صاحب التحقيقات الشيخ حسن بن غالى الجداوى المالكى الأزهرى ، ولد بها سنة ثمان وعشرين ومائة وألف ، وقدم الأزهر فتفقه على بلديه شمس الدين محمد الجداوى وعلى أفقه المالكية فى عصره السيد محمد بن السلمونى ، وحضر على السيد البليدى والشيخ الصعيدى ، وتصدى للتدريس والإفتاء فى حياة شيوخه وألف رسائل وحواشى.

وكان له وظيفة الخطابة بجامع مرزة جربجى ببولاق ووظيفة تدريس بالسنانية ، وكان ينزل ببلده كل سنة ويجتمع عليه أهل الناحية ويفصلون على يده قضاياهم وأنكحتهم ويؤخرون وقائعهم الحادثة بطول السنة إلى أن يحضر عندهم ، ولم يزل على حاله إلى أن توفى فى آخر شهر ذى الحجة من سنة اثنتين ومائتين وألف ودفن عند شيخه محمد الجداوى رحمهما الله تعالى.

ومنها الشيخ محمد شنن تولى مشيخة الأزهر بعد الشيخ عبد الباقى القلينى وأعقبه فى المشيخة الشيخ إبراهيم بن موسى المالكى المتوفى سنة سبع وثلاثين بعد المائة والألف وهو آخر من تولى مشيخة الأزهر من المالكية ، ولد سنة 1056 هـ / 1656م في قرية الجدية وتوفي عام 1133 هـ / 1720 م عن عمر يناهز سبعين عاما وهو خامس شيوخ الجامع الأزهر .

وكان غزير العلم واسع الاطلاع ، وكان من أعلام المالكية في زمانه ، وكان يصرف أمواله على تحصيل العلم ومتابعة تلاميذه والاطلاع على التراث ، وفي أيام مشيخة الشيخ شنن جرى ترميم الجامع الأزهر بعد أن أصاب التصدع بعض جدرانه ، واعتمد السلطان العثماني أحمد الثالث ـ بناء على طلب الشيخ شنن ـ خمسين كيساً ديوانياً من أموال الخزانة للإنفاق على ذلك الترميم.

الفؤادية

خلال العصور الإسلامية كانت الأراضي الممتدة بين إدفينا وإدكو تابعة لإقليم النستراوية الساحلي وكان خاضعا مباشرة للخاص الشريف (الديوان السلطاني) حيث كان الهدف هو تحصيل إيراد البحيرات من الصيد ، ولم تكن ضمن الإقطاعيات لأن أراضي المنطقة كانت مستنقعات وبراري لا تصلح للزراعة لذلك كان المكان صالحا لمراعي العربان خاليا من القرى السكنية (غيط بدون حيط وفق التعبير الإداري وقتها) ما عدا قرى بسيطة في الأطراف مثل منية بني حماد والحافر (الجدية) والشماسة (نسبة للأمير المقداد بن شماس) وعزبة منسوبة إلى خالد بن مرعي.

وفي القرن التاسع عشر كانت كل من إدفينا وإدكو قرى صغيرة من توابع رشيد ثم ازدهرت فيها حركة العمران في القرن العشرين بعد أن صارت أراضيها تابعة للخاصة الملكية حيث أطلق عليها اسم الفؤادية وتأسست قرى جديدة سميت على أفراد العائلة المالكة مثل النازلية والفاروقية والفوقية والفوزية والفائزة والفتحية والفائقة ، وفي العصر الجمهوري ألغيت هذه التسميات واستبدل بها عدة أرقام لكن القرى التي تأسست وعمرت بالسكان صارت هي قوام مركز إدكو حاليا.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الفؤادية : كان يوجد منطقة واسعة من أراضي البراري غير الصالحة للزراعة تعرف ببرية مصنا واقعة بين مصرف الشماسة بمركز رشيد وبين بحيرة إدكو ، وفي سنة 1878 مسحت الأراضي الصالحة للزراعة بتلك المنطقة وتكون منها ناحية مالية باسم عزبة خالد مرعي ..

وفي فك زمام مديرية البحيرة سنة 1899 مسحت جميع أراضي منطقة برية مصنا من معمور وبور وغير صالح للزراعة وبرك ومستنقعات وعمل لها خريطة ودفتر مساحة باسم عزبة خالد مرعي المذكورة أسوة بما يماثلها من النواحي الواقعة بجوار البحيرات التي في شمال الوجه البحري ..

ولأن أراضي عزبة خالد مرعي أصبحت كلها ملكا للخاصة الملكية باسم تفتيش إدفينا فقد قامت الخاصة بإصلاح أراضي هذا التفتيش وتقسيمها إلى مناطق زراعية ونواحي إدارية وأزالت ما كان بأراضيه من مباني القرى والعزب القديمة وأنشأت بدلها قرى جديدة أطلق عليها أسماء الملك فؤاد والملكة نازلي وأنجالهما والخديوي إسماعيل وهذه القرى هي الفؤادية هذه والنازلية والفاروقية والفوزية والفائزة والفائقة والفتحية والإسماعيلية ويوجد ناحية أخرى باسم الأميرة فوقية وهي الفوقية فهذه زمامها منفصل من أراضي نواحي أخرى غير عزبة خالد مرعي “.

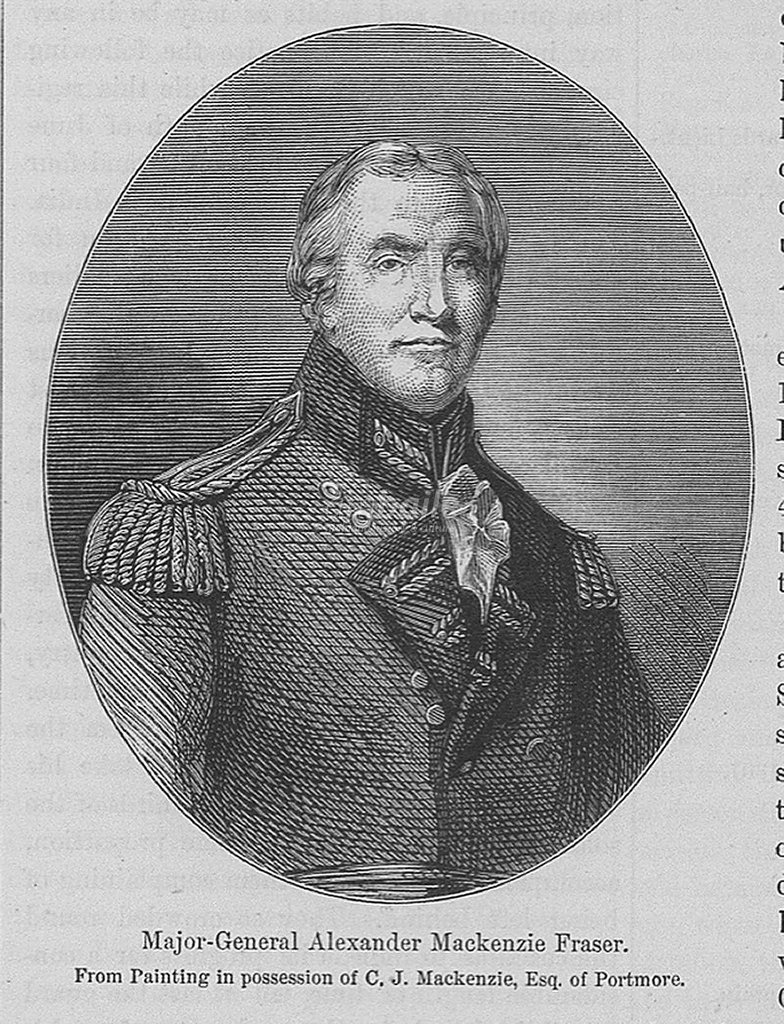

حملة فريزر

في يوم 19 سبتمبر تحتفل محافظة البحيرة بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى جلاء القوات الإنجليزية عن مصر بعد فشلها في احتلال مدينة رشيد ثم هزيمتها في معركة الحماد في عام 1807 م. ، وقد اشتهرت محاولة الغزو تلك باسم حملة فريزر نسبة إلى قائدها الجنرال ألكسندر ماكينلي فريزر والذي نجح في احتلال الإسكندرية وقرر أن تكون رشيد هي المحطة التالية.

كانت الخطة أن يزحف المماليك إلى القاهرة بقيادة محمد بك الألفي ليحتلوها والإنجليز يحتلون بأسطولهم موانئ مصر وبعدها يزحفون إلى الدلتا لإسقاط حكم محمد علي ، وكان الجنرال فريزر في الإسكندرية قد تلقي تقريرًا من قنصل إنجلترا في رشيد عن حالة مصر وما بها من قوات مما جعله يزحف برًا إلى رشيد لاحتلالها ، واتخاذها قاعدة حربية لقواته ، وكلف القائد «ويكوب» بهذه المهمة العسكرية.

وفي 21 مارس 1807 م تحرك ويكوب في 1600 جندي من الإسكندرية إلى رشيد ، وعزم محافظ إقليم رشيد علي بك السلانكي على مقاومة عساكر الإنجليز بقولته التي تبلغ 700 جندي ، واستنفر الشيخ حسن كريت الأهالي للمقاومة الشعبية ، فأمر بإبعاد المراكب المصرية من أمام شاطئ النيل برشيد إلى البر الشرقي المقابل عند الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بمركز مطوبس لمنع الأهالي من ركوبها والفرار من المدينة ، حتى لا يجد رجال حاميته وسيلة للارتداد أو الاستسلام أو الانسحاب ، كما فعلت حامية الإسكندرية من قبل.

أصبحت الحامية بين الأهالي متوارية بالمنازل داخل مدينة رشيد ، لا مناص أمامهم إلا القتال والمقاومة ، وأمرهم بعدم التحرك أو إطلاق النار إلا بعد صدور إشارة متفق عليها ، فتقدم الإنجليز ولم يجدوا أي مقاومة ، فاعتقدوا أن المدينة ستستسلم كما فعلت حامية الإسكندرية ، فدخلوا شوارع المدينة مطمئنين ، وأخذوا يستريحون بعد السير في الرمال من الإسكندرية إلى رشيد ، وانتشروا في شوارع المدينة والأسواق للعثور على أماكن يلجئون إليها ويستريحون فيها.

وما كادوا يستريحون ، حتى انطلق نداء الأذان بأمر السلانكي من فوق مئذنة مسجد سيدي زغلول مرددًا : الله أكبر ، حي على الجهاد ، فانهالت النيران من الأهالي وأفراد حامية رشيد من نوافذ المنازل وأسطحها ، فقتل جنود وضباط من الحملة ، وهرب من بقي حيًا. ، وبلغت خسائر الإنجليز 185 قتيلاً و 282 جريحًا و 120 أسيرًا لدي حامية رشيد.

ويحكي الجبرتي عن ذلك فيقول : “في يوم الجمعة رابع عشر من محرم سنة 1222 هـ وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنجليز وصلت إلى رشيد في صباح يوم الثلاثاء حادي عشرين ، ودخلوا إلى البلد وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر منتبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطبقات البيوت ، فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية فألقوا ما بأيديهم من سلاح وقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كبيرة وأسروا الباقين وفرت طائفة إلى ناحية أبي قير فقاتلها كاشفها فقتل بعضهم وأخذتهم أسرى وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة فضربوا مواقع وعملوا شنكا ..

فلما كان يوم الأحد 26 محرم سنة 1222 هـ ( أبريل 1807 ) أشيع وصول رءوس القتلى ، ومن معهم من الأسرى إلى بولاق ، فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة ، ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق وركب أيضا كبار العسكر ومعهم طوائف لملاقاتهم فطلعوا بهم إلى البر وصحبتهم جماعة العسكر المتسفرين معهم فأتوا بهم من خارج مصر ودخلوا من باب النصر وشقوا بهم من وسط المدينة وفيهم نسيال (ضابط كبير) وآخر كبير في السن وهما راكبان على حمارين والبقية مشاة في وسط العسكر ورءوس القتلى معهم على نبابيت ، ولم يزالوا سائرين بهم إلى بركة الأزبكية وضربوا عند وصلوهم شنكا ومواقع وطلعوا بالأحياء مع مسيالهم إلى القلعة وفي يوم الاثنين وصل أيضا جملة من الرءوس والأسرى إلى بولاق فطلبوا بهم على الرسم المذكور “.

منية بني حماد

في العصر الفاطمي نزلت عشائر من قبيلة بني حماد العربية في جنوب رشيد وأسست قرية عرفت باسم منية بني حماد ، وفي العصر المملوكي تم إقطاع جزء من زمامها للأمير المقداد بن شماس وتأسست قرية الشماسمة ، واشتهرت في التاريخ عندما انتصر فيها المصريون على قوات حملة فريز الإنجليزية.

جاء في القاموس الجغرفي : ” الحماد قرية قديمة اسمها الأصلي منية بني حماد وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال البحيرة وفي التحفة منية حماد من أعمال فوة والمزاحمتين ، وقد تغير اسمها في العهد العثماني فوردت في دفتر المقاطعات (الالتزامات) سنة 1079 هـ باسم الحماد بولاية فوة والمزاحمتين وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ.

الشماسمة : هذه الناحية كانت من توابع الحماد ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ ، ويقال إن هذه القرية سكنها المقداد بن شماس وأولاده في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون ولذلك عرفت بهم “.

يقول الجبرتي : ” وفي يوم الخميس غاية محرم ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد يذكر فيه أن الإنجليز لما أوقع بهم أهل رشيد ورجعوا في هزيمتهم إلى الإسكندرية استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد قبلي رشيد ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم على ساحل النيل إلى الجبل عرضا وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرين.

فهذا ما حصل أخبرناكم ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد وعدم التأني والإهمال ، فلما وصل هذا الجواب قرأه السيد عمر النقيب على الناس وحثهم على التأهب والخروج للقتال والجهاد فامتثلوا ولبسوا الأسلحة وجمع إليهم طائفة المغاربة وأتراك خان الخليلي وكثيرا من العدوية والأسيوطية وأولاد البلد وسافروا إلى رشيد ..

وفى تلك المدة ، كانت الأهالى والعرب قد تكاثرت فى جهة رشيد ، وانضموا إلى أهل رشيد ودمنهور والعساكر ، ووصل كتخدا بيك، وإسماعيل كاشف الطوبجى إلى تلك الناحية .. وكذلك أهل البلاد قويت همتهم وتأهبوا للبروز والمحاربة ، واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بعضا بالجهاد ، وكثر المتطوعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجمعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا إلى متاريس الإنجليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم.

وصدقوا في الحملة عليهم وألقوا أنفسهم في النيران ولم يبالوا بزيهم ، وهجموا عليهم واختلطوا بهم وأدهشوهم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير منهم وحضروا بالأسرى والرءوس على الصورة المذكورة وفر الباقون إلى من بقي في الإسكندرية ، وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب إليهم فضل ـ بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وحوربت العامة بضد الجزاء بعد ذلك ..

في يوم الخميس 14 صفر حضر شخصان من السعاة وأخبرا بالنصر على الإنجليز وهزيمتهم ، وذلك انه اجتمع الجم الكبير من اهالي البحيرة وغيرها واهالي رشيد ومن معهم من المتطوعة والعساكر ، وأهل دمنهور ، وصادف وصول كتخدا بك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية ، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة واسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا منهم عدة رءوس.

فخلع الباشا (محمد علي) على الساعيين جوختين ، وفي اثر ذلك وصل أيضا شخصان من الأتراك بمكاتبات بتحقيق ذلك الخبر ، وبالغا في الاخبار وان الإنكليز انجلوا عن متاريس رشيد وأبي مندور والحماد ، ولم يزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم إلى ان توسطوا البرية وغنموا جبخانتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظيمين “.

معركة الحماد

في يوم 21 أبريل عام 1807 م. انتصر المصريون القوات الإنجليزية التابعة لحملة فريزر والتي عسكرت هناك بعد فشلها في احتلال رشيد ، وكان الجنرال ستيوارت قد أعاد حصار رشيد ثم أرسل الكولونيل ماكلود لاحتلال الحماد حيث فوجىء بحصار من المتطوعة المصريين والقوات النظامية التي عبرت من الضفة الشرقية للنيل.

في الصباح شاهد الكولونيل ماكلود قوات الجيش المصري قد تكاثر عددها ، وامتلأ السهل برجالها ، فأرسل من فوره إلى الجنرال ستوارت ينبئه الخبر ويطلب اليه ان يقره على الانسحاب إلى مواقع الجيش الإنجليزي حول رشيد ، فبعث اليه ستورات يقره على خطته ، ويمده بفصيلة من الجند.

ولكن الرسول لم يصل إلى الحماد وكذلك لم يجيء المدد ، لأن فرسان الجيش المصري قد انسابوا في السهل وقطعوا المواصلات بين الحماد ورشيد ، فاعتزم ماكلود الانسحاب من خط دفاعه ولكنه لم يحكم خطته ، وتفرقت قواته ، فتمكن فرسان الجيش المصري من الانقضاض عليها واحدة اثر أخرى في الوقت الذي احتل فيه المشاة الصريون قرية الحماد.

تعقب الفرسان القوات الثلاث ، فأحاطوهم وانهال عليها الرصاص ، من كل صوب فقتل معظم رجالها وقتل من بينهم الكولونل ماكلود نفسه ، وأحاطوا كذلك بالميمنة فقتل قائدها ترلتون ومعظم جنودها ، ولم ينج من القتل سوى خمسين وقعوا في الاسر. ، أما الميسرة فقد قاومت قليلا وأحاط بها الفرسان من كل جانب ، فلم ير قائدها الماجور وجلسند بدا من التسليم ، فسلم هو والبقية الباقية من الإنجليز ، وكان ذلك ختام المعركة.

بدأت الواقعة الساعة السابعة صباحا واستمرت ثلاث ساعات حمى فيها وطيس القتال ، وانتهت بهزيمة الجيش الإنجليزي المرابط في الحماد ، ولم ينج منه أحد ، فمن لم يدركه القتل لم يسلم من الأسر ، وبلغت خسارته نحو 416 من القتلى و400 أسير.

وكان الجنرال ستوارت مرابطا أثناء الواقعة جنوبي رشيد ومعه بقية الجيش الإنجليزي ، فلما ادرك عظمة النكبة التي حلت بقواته في الحماد سارع إلى رفع الحصار عن رشيد وبادر إلى الانسحاب قبل ان ينقض عليه الجيش المصري ، فأتلف مدافعه التي لم يستطع حملها وتراجع إلى طريق أبو قير يجر أذيال الخيبة والهزيمة.

وبالرغم من كتمانه تدابير الانسحاب فان اهالي رشيد والبلاد المجاورة تعقبوه في انسحابه إلى ان وصل إلى بحيرة ادكو وجرت مناوشات على شاطئ البحيرة بينه وبين المصريين انتهت بارتداد هؤلاء ومواصلة الإنجليز الانسحاب حتى بلغو أبو قير ومن هناك استقلوا السفن إلى الإسكندرية ، وأسقطت هيبة الجيش الإنجليزي وخاصة لما تم جمع اسراهم وشحنهم في المراكب إلى القاهرة ليتحقق الناس عظم النصر الذي ادركه الجيش المصري.

وصل أولئك الأسرى إلى بولاق يوم 2 صفر 1222 (29 أبريل سنة 1807) فسيقوا من بولاق إلى الأزبكية ومنها إلى القلعة ، وعددهم 480 أسيرا وفي مقدمتهم من قواد الجيش الإنجليزي الماجور مور ، والماجور وجلسند ، وكان يوم حضورهم يوما مشهود احتشدت فيه الجماهير من سكان العاصمة على جوانب الشوارع والطرقات لرؤية منظر الاسرى ، وطيف برءوس القتلى الإنجليز ليراها الناس على الطريقة التي كانت مألوفة في ذلك العصر فبلغ عددها 450 رأسها.

أما الجنرال فريزر فقد اسقط في يده بعد هزيمتي رشيد والحماد ورأى من العبث ان يعاود القتال ، فامتنع بالإسكندرية واخذ في تحصينها ، واستطاع الكولونيل درافيتي ، الذي كان يقدم المشورة حينها لمحمد علي في القاهرة ، إقناع الحاكم بالإفراج عن الأسرى البريطانيين كبادرة حسن نية وتجنيبهم المصير المعتاد المتمثل في أن يصبحوا عبيداً لآسريهم ، وفي سبتمبر عندما لم يعد من الممكن تحقيق أي فائدة أخرى من احتلال الإسكندرية ، سُمحّ للجنرال ماكنزي فريزر بتسليم المدينة والانسحاب إلى صقلية في الخامس والعشرين من ذات الشهر.