شربين وبلقاس وكورة الدنجاوية

في عام 572 هـ / 1176 م. قرر السلطان صلاح الدين الأيوبي استقطاع الجزء الشرقي من كورة الغربية وإنشاء كورة جديدة باسم كورة الدنجاوية نسبة إلى قرية دنجواي القديمة التي تتفرع عندها عدة ترع وخلجان ، وسبب ذلك هو حركة العمران المتزايدة التي تمت في المنطقة وقتها حيث كانت القبائل العربية قد أسست قرية محلة مشاق (إنشاق) على الساحل الجنوبي لنهر النيل مقابل دنجواي بينما في الشمال منح الفاطميون عدة إقطاعيات للقبائل المغربية (الحصص حاليا) ..

وهذه الحصص الممنوحة هي كل من حصة المغاربة وحصة بو علي وحصة عمارة وحصة أولاد مطرف وحصة كرام وحصة دار الجاموس وحصة ابن جبارة وحصة أبو الدر وهي التي أعيد تقسيمها في الروك الناصري وسميت حصة المقري وحصة فارس الشام وحصة كرام وحصة مهدي ، وفي هذه البقعة تأسست بلدة شربين غرب دنجواي مباشرة واسمها مستمد من لغة المغاربة لوصف اجتماع شرب النيل مع شرب الترعة الملاصقة له وفي غربها مباشرة منطقة سواقي العرب ..

وفي جوارهم تأسست منية دبوس (كفر الدبوسي حاليا) ومنشية ابن الكرديدي غربا بينما في الشرق تأسست منشية فرج والظاهرية (الضهرية حاليا) وتنسب إلى الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله وجوارها كل من الأحمدية ورأس الخليج وترعة منية سنان الدولة (كفر الترعة القديم حاليا) وكانت كلها على فم الترعة المتجهة إلى دمياط لتغذية منطقة منية سنان الدولة (السنانية حاليا) وتنسب للقائد الفاطمي سنان الدولة أبي الفوارس معضاد الأسود الظاهري مولى الخليفة الظاهر ..

وفي الغرب من هذه المنطقة ناحية البراري تأسست بلدتان هما الميما والمعسكر (والميما أصلها الميمن بمعنى منطقة الإمداد العسكرية) وازدهرت كلاهما حتى نهاية العصر المملوكي حيث تعرضت المنطقة للخراب وحدث اندماج لهما مع الزمام الزراعي للكفور التابعة لها ومنهم قرية بلقاس التي كانت مشهورة لأنها كانت على الطريق الموصل إلى دير القديسة دميانة في منطقة البراري وعرفت قديما باسم بلقا ونشأت حولها في العصر العثماني منطقة كفور الغاب والخلالة والجوادية وأبو ماضي ..

ويرجع الدير إلى القرن الرابع الميلادي حيث أنشأته الإمبراطورة هيلانة أم الملك قسطنطين تخليدا لذكرى القديسة دميانة والتي دفنت بعد استشهادها في هذا المكان مع رفيقاتها من العذارى في عصر الشهداء ، وقد تم ضم كورة الدنجاوية إلى الأعمال الغربية في الروك الناصري ثم عرفت في العهد الخديوي باسم مركز بلاد الأرز شرقا وكان مقرها شربين ثم بلقاس وفي النهاية تم فصلها من الغربية وإلحاقها في القرن العشرين بمديرية الدقهلية وقسمت إلى مركزين هما شربين وبلقاس ..

مساجد شربين وشيوخها

في الخطط التوفيقية : شربين قرية من مديرية الغربية ومركز من مراكزها ، موضوعة على البحر الأعظم الشرقى فوق شاطئة الغربى ، وبها ضبطية وحوانيت للعطارة وغيرها ، وفيها قهاو وخمارات على البحر ، وأغلب بنائها بالطوب الأحمر ، وأكثر بيوتها على دورين ، وبها وابوران للدائرة السنية أحدهما : فى جهتها البحرية لحلج القطن، والثانى فى جهتها القبلية لسقى الزرع ، وفيها ديوان تفتيش للعهدة.

وفى قبليها وابور ماء لعلى أفندى الزينى رئيس مجلس المركز ، وله بها أيضا منزل مشيد وجنينة ، وفى جنوبها الغربى على نحو ربع ساعة جنينة لأبى حجازى ، ومن بيوتها المشهورة أيضا بيت أبى حجازى وبيت عمدتها عبد المجيد الزينى رئيس المشيخة ، وبيت عبد المحسن عثمان رئيس الدعاوى.ومن أهلها محمد بك شكرى أنعم عليه برتبة قائم مقام فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف ، والآن هو باشمهندس استحكامات ثغر دمياط.

وفى وسطها جامع ينسب للشيخ محمد الشربينى المترجم فى طبقات الشعرانى بأنه شيخ طائفة الفقراء بالشرقية. ، وكان الأمير قرقماش وغيره من الأمراء يعتقدونه اعتقادا زائدا ، وعمر له زاوية عظيمة ولم تكمل ، مات قبيل العشرين والتسعمائة ، ودفن بزاويته بشربين، وقبره بها ظاهر يزار.

وبها جامع الخطيب الشربينى الشهير الذى ترجمه الشعرانى فى الذيل فقال : ومنهم الأخ الصالح العالم الزاهد المقبل على عبادة ربه ليلا ونهارا الشيخ شمس الدين الخطيب الشربينى ، ، صحبته نحو أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه فى دينه ، ولم أر فى أقرانه مثله فى حفظ جوارحه ، وغفلته عما فيه السعى على الدنيا ووظائفها ومضايقة أهلها ، ولم يزل مكبا على الاشتغال بالعلم والعمل به وتعليمه للناس.

وقد ترجم ابنه المحبى فى «خلاصة الأثر» ، فقال : هو عبد الرحمن بن محمد المنعوت بزين الدين بن شمس الدين الخطيب الشربينى ، الفقيه الشافعى المصرى الإمام العمدة ابن الإمام العمدة ، كان من أهل العلم والبراعة فى فنون كثيرة حسن الأخلاق كثير التواضع أخذ عن والده وغيره وكان كثيرا ما يحج ويجاور بمكة ، اجتمع به النجم الغزى بالمدينة فى أواسط المحرم سنة اثنتين بعد الألف. ، توفى أوائل جمادى الآخرة سنة أربع عشرة بعد الألف.

ومنها أيضا كما فى الجبرتى الإمام الصالح الشيخ عبد الوهاب بن زين الدين بن عبد الوهاب بن نور الدين بن أبى يزيد بن أحمد بن القطب شمس الدين بن المفاخر محمد بن داود الشربينى الشافعى ، تولى النظر والمشيخة بمقام جدّه بعد أبيه ، فسار فيها سيرا مليحا وأحيا المآثر بعد ما اندرست وعمر الزاوية وأكرم الوافدين وأقام حلقة الذكر فى كل يوم وليلة بالمسجد ، وورد مصر مرارا ، منها صحبة والده ومنها بعد وفاته، وتوفى ليلة الحادى عشر من ذى القعدة سنة إحدى وثمانين ومائة بعد الألف ، وغسل وكفن وذهبوا به إلى بلده شربين فدفنوه عند أسلافه.

وبشربين أيضا جملة مكاتب لتعليم القرآن ، منها مكتب السيد السمنودى بجوار جامع الخطيب الشربينى ، ومكتب الشيخ عبد الله الأنصارى بحارة الشربينى ، ومكتب الشيخ أحمد طحينة بحارة الشربينى أيضا ، وبها ثلاث جبانات ، جبانة سيدى محمد الشربينى بجوار جامعه ، وجبانة الشيخ عبد اللطيف فى بحريها ، وجبانة صغيرة فى شرقيها بجوار الشيخ عبد الله السروى، وهى الآن دارسة.

وبالناحية جملة من مقامات الأولياء : مقام الشيخ أبى زيد بجوار جامع الخطيب ، ومقام الشيخ عبد اللطيف بالجبانة ، ومقام الشيخ عمرو، ومقام سيدى سالم أبى الفرج ومقام الشيخ عبد الله السروى ، ومقام الشيخ سميط بأرض المزارع ، وأراضيها تروى من النيل وبها ساقية معينة ، ولها شهرة بزرع الأرز ، ويزرع بها القطن والقمح.

وزمامها ألفان وخمسمائة فدان ، منها للتفتيش ستة عشر فدانا ، وسوقها كل يوم جمعة ، ويجتمع فيه خلق كثير من الدقهلية والغربية ، ومحطة السكة الحديد فى شمالها الغربى بقليل ، وفى شرقيها ناحية ابشاقة بالبر الشرقى للنيل ، وفى غربيها ناحية الحفص وفى قبليها كفر الدبوسى ولها طريق يوصل إلى بلقاس ويمر بناحية بسنديله.

برية بلقاس

جاء في الخطط التوفيقية : بلقاس قرية كبيرة من مديرية الغربية بمركز شربين ، على شاطئ الرياح من جهتى غربها وشمالها ، وبها أربعة مساجد بغير منارات ، وأربعة منازل مشيدة ، وخمسة بساتين ، وأضرحة لبعض الصالحين ، كسيدى مصباح ، والشيخ تقى الدين الحسينى ، والشيخ أبى عامر. ولها سوق كل يوم أحد ، وتعداد أهلها سبعة آلاف وثمانمائة نفس، ومعمور زمامها خمسون ألف فدان ، وغير المعمور ينيف على ستين ألف فدان.

ومقدار سكنها ثمانية وأربعون فدانا ، ورىّ أرضها من النيل ، وبها بعض سواق لمزروعات الصيف ، وتكسب أهلها من زراعة القطن وباقى الحبوب ، وبها مقبرتان لأموات المسلمين ومقبرة للنصارى.وعندها أربعة طرق ، منها ما يوصل إلى ناحية المعصرة فى قدر ساعة ، وما يوصل إلى دميرة فى ساعة ونصف ، وما يوصل إلى بهوت فى ساعة ، والرابع إلى كفر الجرائدة فى ساعتين. وأطيان هذه البلده متصلة ببرية البرلس.

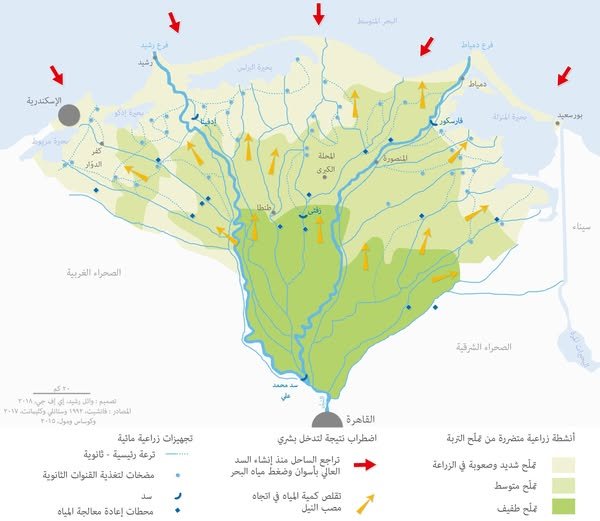

وهى برية واسعة يبلغ زمامها نحو خمسمائة ألف فدان ، وبحيرة البرلس واقعة فى داخلها ، وكانت تلك البرية إلى سنة ستين بعد المائتين والألف معدة لرعى الجاموس والبقر الجفال ، وهى محددة بحدود أربع ، فحدها الغربى : ناحية أبى بكار وعزبة عمر ، التى عوضت ناحية السعدة بعد إنعدامها وناحية شباس الملح ، وحدها البحرى : ينتهى إلى كوم أبى فصادة وجزيرة المحروقة وكوم الخبير وكوم الخنزيرى وناحية المعصرة.

والحد الشرقى : ينتهى إلى أطيان ناحية منية أبى غالب وكفورها وناحية بسنديلة ، والحد القبلى : إلى معمور أطيان بلقاس وناحية المعصرة وكفر الجرائدة وبيلة والكفر الغربى ، وكفور زاوية سيدى غازى ، وكوم أم سن ، وكوم شلمة ، وكوم تيرة ، وكوم العرب ، وكوم إسماعيل ، وكوم شباس الملح.

وفى هذا الفضاء العظيم كانت تجتمع تصافى مياه البلاد المجاورة له فى الأيام السابقة فيتكوّن منها بحيرة عظيمة الامتداد طولا وعرضا، تتخللها جزائر كثيرة العدد بعضها كبير وبعضها صغير ، وكان بتلك الجزائر حشائش ومراع بكثرة ، وبعد نزول المياه ونقصها كانت تلك البرك تتناقص وينكشف جزء عظيم من جوانبها فتنبت به المراعى الحسنة الجمة ، فكانت الجواميس والبقر الأهلى ترتع فيه من جميع البلاد المجاورة.

وأما البقر والجاموس الجفال (المتوحش الذى ليس له ملاك) فكانت تأوى وسط البرية البعيدة عن طروق الناس لها ، وكان الرعاة يقيمون فى البرية فى أخصاص من البوص والبردى ونحوه ، والمواشى سائبة فى البرية ليلا ونهارا ، وكل راع قد جعل لمواشيه اسما عوّدها عليه ، يناديها به – لنحو الحلب- فتأتى إليه فى تايته (محل إقامته).

وأما البقر الجفال فكان كثيرا فى داخل البرية ، ولم ينقطع إلا بعد سنة ستين وكان الرعاة يصطادونه بالرصاص ، وكانت تلد فى الهيش وتخفى ولدها فيه إلى أن يكبر فيرعى مع أمه ، وفى وقت احتراق المياه العذبة وغلبة المياه المالحة على البرك والخلجان كانت تنحاز تلك المواشى الجفال ة، وتنضم إلى أماكن تعرفها ، فى مائها عذوبة بحيث يمكن شربها ، فكان الرعاة يكمنون لها عند تلك المياه ويصطادونها كثيرا.

ثم إن هذه البرية كانت منقسمة إلى أنحاء متعددة كبرية بيلة ، وبرية بلقاس ، وبرية المعصرة ، وبرية كفور الزاوية ، ونحو ذلك ، فكان كل قطعة منها تسمى باسم ما قاربها من القرى ، وكانت المواشى التى تسرح فيها كثيرة جدا حتى قيل إنه كان لرجل يسمى النشاوى من أهالى بيلة جملة تايات ولد له فى تاية منها فى سنة واحدة مائة بكرية ، وآخر يقال له أبو دومة من عرب البرلس ، كان له بقر لا يحصى عدده ولا يعرف ما يؤخذ منه لكثرته.

رأس الخليج

في القرن الخامس الهجري قرر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله تعمير كورة الدنجاوية وتأسيس عدة قرى لتكون سكنا لأتباعه من المغاربة ، ومن هذه القرى حصة المغاربة (الحصص) وشربين والظاهرية التي سميت باسم الخليفة ، ثم قرر حفر ترعة موصلة من النيل إلى دمياط وكلف بها مولاه سنان الدولة معضاد الأسود الظاهري الذي بنى قرية السنانية في دمياط وقرية رأس الخليج عند أول الترعة وقرية ترعة سنان الدولة بجوارها (كفر الترعة القديم حاليا).

وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الدنجاوية وتقع قبالة السرو ، وفي كتاب التحفة السنية من نواحي ثغر دمياط حيث كانت تابعة لها إداريا في العصر المملوكي ، يقول ابن الجيعان : ” رأس الخليج مساحتها 1635 فدان عبرتها 2000 دينار للمقطعين وأوقاف وأملاك ، ترعة سنان الدولة عبرتها 4000 دينار وقف الأمير جرباش من عبد الكريم “.

جاء في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية الغربية بمأمورية بلاد الأرز شرقا ، واقعة فى الشمال الشرقى للظاهرية بنحو ثلاثة آلاف وثلثمائة متر ، وفى جنوب السوالم بنحو ثلاثة آلاف متر ، وبها جامع وتكسب أهلها من زراعة الحبوب والأرز “.

وفي تاريخ الجبرتى أنه ينسب لها الشيخ الصالح أحمد بن عيسى بن عبد الصمد بن أحمد بن فتيح بن حجازى بن القطب ابن السيد على تقى الدين ، دفين رأس الخليج ، ابن فتح بن عبد العزيز بن عيسى بن نجم ، خفير بحر البرلس ، الحسينى الخليجى الأحمدى البرهانى الشريف ، الشهير بأبى حامد.

قال : ” ولد برأس الخليج ، وحفظ القرآن وبعض المتون ، ثم حبب إليه السلوك فى طريق الله ، فترك العلائق وانفرد عن الناس واختار السياحة مع ملازمته لزيارة مشاهد الأولياء والحضور فى موالدهم ، وكان الأغلب فى سياحته سواحل بحر البرلس- ما بين رشيد ودمياط – على قدم التجريد ، وأقام مدة يطوى الصيام ويلازم القيام ، ورافق السيد محمد بن مجاهد فى غالب حالاته فكانا كالروح فى جسد.

وله مكارم أخلاق ينفق فى موالد كل من القطبين السيد البدوى والسيد الدسوقى أموالا هائلة ، ويفرق فى تلك الأيام على الواردين ما يحتاجونه من المأكل والمشرب ، وكان كلما ورد إلى مصر يزور العلماء ويتلقى عنهم وهم يحبونه ويعتقدون فيه منهم : الشيخ الدمياطى وشمس الدين الحنفى.

وكان له مزيد اختصاص بالسيد مرتضى وألف باسمه رسالة المناشى والصفين ، وشرح له خطبة الشيخ محمد البحيرى البرهانى على تفسير سورة يونس ، وباسمه أيضا كتب له تفسيرا مستقلا على سورة يونس على لسان القوم ، وصل فيه إلى قوله تعالى : ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾.

وفى سنة تسع وتسعين ومائة وألف ، ورد إلى مصر فنزل فى المشهد الحسينى ، وفرش له على الدكة ، وجلس معه مدة وتمرض أشهرا بورم فى رجليه حتى كان أول المحرم من سنة ألف ومائتين وواحد ، فعزم على الذهاب إلى فوّة ، فلما نزل إلى بولاق وركب السفينة وافاه الحمام ، وذلك فى يوم عاشوراء ، وذهب به أتباعه إلى فوّة بوصية منه ، وغسل هناك ودفن بزاوية قرب بيته ، وعمل عليه مقام يزار “.

طلخا ونبروه وكورة الأوسية

في عام 483 هـ / 1090 م. قرر الوزير الفاطمي بدر الجمالي ضم أربعة من الكور الصغرى وهي سمنود وبنا وأبو صير والأوسية لتأسيس كورة سمنود الكبرى والتي أدمجت بعد ذلك في الأعمال الغربية ، وكانت كورة الأوسية تضم وقتها عددا من القرى القبطية القديمة مثل طرخا (طلخا) وأبستو (أبشو) وأفنيش وبانوب وبساط وبطرة وبهوت وتيره ودجسطة (ديسط) وشرنقاش وطبانوها ونهيسة ونشا ونبروه وطنيخ وكانت عاصمتها قرية دميرة والتي تتوسط الكورة.

ونتيجة لحركة العمران بعد التنظيمات الإدارية المتعاقبة وإصلاح أحوال الري والزراعة تأسس في المنطقة عدد من القرى الجديدة منها : الدروتين ومنية الطويلة (الطويلة حاليا) ومنيل المغاربة (تل المغاربة ثم كفر المنيل ثم المنيل حاليا) وجوجر وديرين (درين الحالية) وشبرا بين العطش (أدمجت في طلخا) وطيبة نشا ومنية الكتاميين (نسبة لقبيلة كتامة المغربية وهي حاليا كتامة الشرقية) وكفر الأبحر (أدمج في نهيسة واسمهما معا حاليا كفر الأبحر).

وفي أجوارهم قرية القصيعة والتي كان زمامها الزراعي 2639 فدان في العصر المملوكي ثم توزعت على ثلاث بلدات حاليا هي كفر الجنينة البحري وكفر الحصة وكفر الخوازم ، وبجوار دميرة تأسست في العصر الفاطمي قرية دميرة القبلية (كفر دميرة القديم حاليا) وفي العصر الأيوبي تأسست قرية كفر دميرة الجديد (أدمجت في دميرة في العصر المملوكي) ومنية العجيل (منشأة البدوي حاليا وسميت هكذا بسبب أن أطيانها كانت موقوفة على جامع السيد البدوي بطنطا) ..

وإلى جوارهم قرية قديمة كانت تعرف باسم محلة سدر والتي توزع زمامها الزراعي في العصر العثماني بين كفر الخريطة وكفر القصالي وكفر صقر وكفر يوسف غنيم (وتعرف حاليا باسم كفور العرب) ، وجوارها قرية منى خلو (مناخلة حاليا) ومنية سيف الدولة (سميت بعد ذلك ميت الغرقا بسبب دوامة دائمة من تيار الماء ثم تحولت حاليا إلى ميت الكرما) ومنية سنقر (ميت زنقر حاليا) ومنية عباد (ميت عباد) ومنية عنتر (ميت عنتر) ومنية نابت (ميت نابت).

وقد كانت كورة الأوسية حاضرة في كثير من أحداث التاريخ حيث كانت عاصمتها دميرة واحدة من مراكز ثورة أسفل الأرض الكبرى المعروفة باسم ثورة البشموريين وذكرت كثيرا في كتاب تاريخ الآباء البطاركة حيث كانت أديرتها في البرية مكانا آمنا عندما تتهدد الإسكندرية ، وظلت المنطقة تابعة للأعمال الغربية في زمن المماليك ثم ولاية الغربية في زمن العثمانيين ثم مديرية الغربية حتى تقرر في القرن العشرين فصلها وإلحاقها بالدقهلية وقسمت إلى مركزين هما طلخا ونبروه.

طلخا

في الخطط التوفيقية : طلخا بلدة من مديرية الغربية بمركز سمنود ، فوق الشاطئ الغربى لبحر دمياط ، أبنيتها باللبن على طبقة أو طبقتين ، وبها قليل حوانيت للعقاقير واللحم والدخان ونحو ذلك ، وبعض قهاو وخمارة صغيرة ، وفيها ثلاثة جوامع أحدها جامع المدرسة على البحر ، يقال أن الذى أنشأه الصالح أيوب ، ورتب فيه تدريس العلوم الشرعية ، وقد صار ترميمه بعد نصف هذا القرن على طرف (محمد الجوهرى السقعان الكبير).

والثانى جامع السادات كان أصله زاوية ويقال أنها بنيت منذ سبعمائة سنة ثم فى سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف صار هدمها وبناؤها من طرف الحاج إبراهيم طه من تجار الناحية ، وجعلها مسجدا جامعا وأوقف عليه جملة دكاكين وقهاو ، والثالث الجامع الوسط به ضريح ولىّ يسمى (الكفان) ، ويقال أنه مبنى منذ سبعمائة سنة وقد صار ترميمه من طرف الحاج إبراهيم أبى يونس من مشايخ البلد فى سنة سبع وثمانين ومائتين وألف ، وأعدّ له أربعة حوانيت يصرف عليه منها وله منارة صغيرة.

وبها مكاتب لتعليم القرآن الشريف ، مكتب الحاج إبراهيم أبى يونس بجوار جامع الوسط ، ومكتب محمد أبى جلبى ، ومكتب أبى طالب كلاهما بحارة الباز ، ومكتب إبراهيم أفندى بحارة مصطفى عواض ، ومكتب محمد الهجرسى بحارة الهجارسة ، وبها وابور على البحر بجوار المساكن للخواجة (دانى) اليونانى ، معد لحلج القطن ، وبجواره قصر للسكنى بداخله جنينة صغيرة ، ووابور لدائرة الخديوى إسماعيل باشا لحلج القطن وسقى المزروعات بنى فى سنة اثنتين ومائتين وألف.

ووابور فى جهتها القبلية على بعد ربع ساعة للخواجة (دكين) الأوروباوى والحاج إبراهيم أبى يونس ، وبها ورشة تبع دائرة الخديوى أيضا لعصر بزر القطن ، بنيت فى سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف ، وفى جهتها البحرية بجوار محطة السكة الحديد ، جنينة عظيمة للخديوى إسمعيل باشا مساحتها تقرب من خمسة وعشرين فدانا فيها كثير من أصناف الفاكهة والرياحين وتزرع بها الخضر بكثرة ، وفى جهتها الغربية على بعد ربع ساعة جنينة إبراهيم السقعان.

وبها من المنازل المشهورة منزل الحاج إبراهيم طه بحارة المراكبية ، وهو من المشهورين بالكرم والصلاح ، ومنزل الحاج إبراهيم يونس بحارة أبى يونس ، ومنزل البيومى مشالى، ومنزل إبراهيم السقعان ، ومنزل الحاج محمد السقعان الجوهرى ، ومنزل السيد فائد ، وتعداد أهلها ثلاثة آلاف نفس ، منهم نصارى أروام خمسة عشر نفسا ، ونصارى أقباط ثلاثون نفسا.

وعمدها إبراهيم أبو يونس ، وإبراهيم السقعان رئيس المشيخة ، والبيومى مشالى ناظر زراعة الجفلك بالناحية ، والسيد فارس رئيس مجلس الدعاوى ، وزمام سكنها نحو أربعين فدانا ، وأطيانها ألفان وخمسمائة فدان ، منها للجفلك ٣٠٠ فدان ، وللأهالى ٢٢٠٠ فدان جميعها تروى من النيل ، ولها أربع جبانات جبانة الكفان ، وجبانة الدمياطى بوسطها وهى دارسة ، والثالثة تعرف بجبانة سيدى عمر البلتاجى شرقى البلد بنحو ست دقائق وهى المعدة الآن للدفن فيها ، والرابعة جبانة البازات شرقى البلد بجوار البحر وهى دارسة أيضا.

وبها جملة مقامات كمقام الشيخ عمر البلتاجى ، ومقام الشيخ سعيد ، بأرض المزارع فى جهتها البحرية ، ومقام الشيخ العراقى ، ومقام الشيخ أحمد الدمياطى ، كلاهما بقرب المساكن ، ولها سوق كل يوم ثلاثاء يباع فيه نحو الحمام والدجاج والحبوب ، ويزرع فى أطيانها القطن والقمح والفول وغير ذلك ، ومحطة السكة الحديد فى شمالها الشرقى ، وفى جهتها البحرية ناحية منيه عنتر ، وفى جهتها القبلية ناحية منية الغرقى ، وفى جهتها الشرقية مدينة المنصورة ، وفى جهتها الغربية ناحية قصر الجرد ، ولها طريق فى جهتها الغربية يوصل إلى نبروه فى مسافة ساعة ونصف.

وينسب إلى هذه البلدة كما فى الضوء اللامع للسخاوى الطبيب حسن بن على ابن محمد بن عبد الله البدر أبو المجد الطلخاوى ، ثم القاهرى الشافعى، ولد فى ليلة الأحد مستهل رمضان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بطلخا من الغربية. درس وناب فى القضاء، وحج وتكسب بالطب قليلا.

نبروه

في الخطط التوفيقية : نبروه بلدة قديمة تابعة لمركز سمنود من مديرية الغربية ، واقعة على تل مرتفع نحو أربعة أمتار على الشاطئ الغربى لبحر نبروه الآخذ من بحر شيبين ، أغلب أبنيتها باللّبن ، وبها حوانيت وقهاو ، وخمارات ومغالق خشب.

وبها ثلاثة مساجد : مسجد الأربعين ؛ يقال إنه بنى فى زمن فتح مصر ، وقد جدد سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف ، ما خلا المطهرة والمراحيض وله منارة لم تكمل ، ومسجد الشيخ مجاهد ؛ يقال إنه من بناء الظاهر بيبرس ، وصار تجديده على طرف تفتيش نبروه للخديوى إسماعيل ، وبه ضريح الشيخ مجاهد ، عليه قبة جليلة ، ومسجد الشيخ عبيد ؛ يقال إنه بنى منذ سبعمائة سنة ، وبه قبر الشيخ عبيد.

وبها أربعة مكاتب لتعليم القرآن الشريف ، أحدها بنى من طرف التفتيش ، ورتب له خوجة وعريف ، وكسوة كل سنة ، وبها وابور كوموبيل تبع تفتيش كريمات المرحوم إلهامى باشا لحلج القطن ، ووابور نقالى فى جهتها القبلية لداود باشا ، يروى أطيانه التى بناحية نشا فى قوة اثنى عشر حصانا بخاريا ، وفى جهتها القبلية بجوار البحر جنينة لعنبر أغا خمسة أفدنة ؛ فيها كثير من أنواع الفواكه والخضر.

وفى جهتها الشرقية سراى على البحر ، أنشأتها الست مهتار فى سنة سبع وسبعين ومائتين وألف ثم انتقلت إلى عنبر أغا المذكور. ، وفيها جنينة صغيرة للنزهة ، وفى جهتها البحرية على بعد مائة متر قصر يسكنه خدمة الجفلك ، بنى فى زمن العزيز محمد على ، كان أعده لنزوله عند المرور ، ثم صار تعلق دائرة كريمات إلهامى باشا ، وبداخله جنينة صغيرة للنزهة.

وبجوار البحر قصر لمصطفى أغا مفتش نبروه ، أنشأه سنة ست وسبعين ومائتين وألف ، وجعل بداخله جنينة صغيرة – ولمصطفى أغا شهرة بالكرم والمروءة – وفيها شونة لأصناف الحبوب وغيرها بجوار القصر الذى به خدمة الجفلك من جهة الجنوب ، بنيت مع القصر وبها منازل جيدة لبعض كبرائها وتجارها.

وكان بقربها مدرسة الزراعة التى أنشأها العزيز محمد على ، وجلب لها من البلاد الأوروباوية المعلمين والخوجات ، وآلات الفلاحة المستعملة فى بلادهم ، وجعل فيها من أطفال أهل القطر وشبانهم أربعين تلميذا ؛ لدراسة قواعد فن الزراعة الذى عليه مدار الثروة فى كافة البلاد ، وإتقان هذا الفن النفيس علما وعملا ، وكذا صناعة استخراج السمن والجبن من اللبن.

ثم إن زمام مساكن تلك البلدة اثنان وثلاثون فدانا ، ورى أرضها من بحر «شيبين» ، وبها ساقيتان ؛ إحداهما بجامع الأربعين ، والأخرى بجامع سيدى مجاهد ، ارتفاع كل عشرة أمتار ، وبها مقبرة دارسة بجوار الشيخ مجاهد ، ومقبرة يقال لها جبانة الشيخ يحيى فى جهتها الغربية دارسة أيضا ، ومقبرة فى جهتها القبلية فيما بين الجرن ، وأرض المزارع معدة للدفن.

وبها أضرحة لبعض الصالحين كضريح الشيخ يحيى فى جهتها الغربية ، وهو الآن متهدم ، وضريح الشيخ سعيد ، والشيخ إبراهيم الضوينى مهدوم أيضا ، والشيخ شرف الدين ، وسيدى الأنصارى فى بحريها ، وسيدى العراقى فى غربيها ، ولهذه الناحية شهرة بزرع القطن ، ولها سوق كل يوم اثنين.

وأكثر سكانها مسلمون ، وفيهم أقباط وأوروباويون ، وقد ترقى من أهلها السيد أفندى النقيب ، أحد رجال ديوان الهندسة برتبة صاغقول أغاسى ، ومن أهلها حضرة المرحوم إبراهيم بيك النبراوى رئيس الأطباء سابقا ، ترقى فى الرتب الديوانية إلى أن بلغ رتبة المتمايز.

دميرة وكفر دميرة

وردت كل من قرية دميرة وكفر دميرة في كتاب التحفة السنية باسم الدميرتين ، وكانت تسمى قديما الأوسية حيث وردت به في كتاب المسالك لابن خرداذبه ، ووردت في كتاب البلدان لليعقوبي باسم دميرة وفي كتاب قدامة باسم الأوصية ، وذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم فقال : دميرة من مدن بطن الريف وهي على الشط طويلة عامرة وبها بطيخ نادر.

ووردت في نزهة المشتاق للإدريسي باسم دميرة بالقرب من شرنقاش وقال : وهي مدينة صغيرة يعمل بها ثياب حسنة يتجهز بها إلى كثير من البلاد وبها صناع كثيرون وتجار قاصدون وبيع وشراء ، ثم قال في موضع آخر : إن دميرة مدينتان كبيرتان فيهما طرز للخاصة وطرز للعامة ومنها يخرج إلى دمياط وهي التي ترسم بها الثياب والشروب.

وفي معجم البلدان قال : قرية بمصر قرب دمياط وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى ، وفي تحفة الإرشاد وقوانين ابن مماتي وردتا منفصلتين باسم دميرة البحرية ودميرة القبلية من أعمال السمنودية ، وفي القاموس الجغرافي دميرة البحرية هي أكبر الدميرتين وكانت تسمى قديما الأوسية ودميرة القبلية التي تعرف اليوم باسم كفر دميرة القديم وردتا به في تاريخ سنة 1228 هـ.

جاء في الخطط التوفيقية : ” دميرة القبلية من ناحية السمنودية ، ودميرة البحرية من السمنودية أيضا ، وإلى أحدهما ينسب أبو تراب عبد الوهاب بن خلف بن عمرو بن زيد بن خلف الدميرى ، ويعرف بخلف ، مات بدميرة سنة تسعين ومائتين (قاله فى مشترك البلدان) ،. وفى القاموس : دميرة كسفينة ، قريتان بالسمنودية ، من احداهما عبد الوهاب بن خلف ، وعبد الباقى بن الحسن محدثان. ا. هـ.

أما دميرة البحرية فهى قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود موضوعة على تل قديم غربى بحر شبين بنحو خمسمائة متر ، وفى جنوب ناحية بهوت بنحو خمسة آلاف متر ، وشرقى نبروه بنحو أربعة آلاف متر ، وأغلب أبنيتها بالطوب اللبن ، وبها مسجد يعرف بمسجد الأربعين له منارة ، وبه ضريح يقال له ضريح الأربعين ، يعمل لهم مولد سنوى ثلاثة أيام بعد المولد الأحمدى الكبير ، وجامع سيدى برهان ، وجملة زوايا.

وبها معمل دجاج ، ولها سوق كل يوم أربعاء ، وبها شجر التوت بكثرة وكان بها دود الحرير ، وكان تكسب بعض أهلها من استخراج الحرير منه. ، وكان فيها ست فوريقات لصناعة النوشادر وذلك فى زمن الفرنساوية ، وكان لأهلها دراية فى صناعته ، فكانوا يصنعونه من هباب الأفران وغيرها.

وأما الدميرة القبلية ، فهى قرية من مديرية الغربية بقسم المحلة الكبرى – وهى المعروفة الآن بكفر دميرة القديم – واقعة فى جنوب دميرة البحرية بنحو ألفى متر ، وفى الجنوب الغربى لناحية المنيل بنحو الفين وستمائة متر “.

وفى كتاب «الإفادة والأعتبار» لموفق الدين الشيخ عبد اللطيف البغدادى : أن دميرة كانت مشهورة بالبطيخ العبد لاوى ـ والظاهر أن المراد كل منهما لتقاربهما ـ ونصه : يوجد بمصر بطيخ يسمى العبدلى والعبد لاوى ، وقيل إنه نسب إلى عبد الله بن طاهر والى مصر عن المأمون ، وأما الزراعون فيسمونه البطيخ الدميرى ، منسوب إلى دميرة قرية بمصر وله أعناق.

أعلام دميرة

صفي الدين ابن شكر الدميري : قال المقريزي : عبد الله بن على بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن الحسن بن منصور بن إبراهيم بن عمار بن منصور بن على صفى الدين أبو محمد الشيبى الدميرى المالكى ، المعروف بابن شكر ، ولد بناحية دميرة إحدى قرى مصر البحرية فى تاسع صفر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، ومات بالقاهرة وهو وزير فى يوم الجمعة ثامن شعبان سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

كانت بداية أمره أنه لما سلم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أمر الأسطول لأخيه الملك العادل أبى بكر بن أيوب ، وأفرد له من الأبواب الديوانية : الزكاة بمصر والجبس الجيوشى بالبرين والنطرون والخراج ، وما معه من ثمن القرظ وساحل السنط ، والمراكب الديوانية واسنا وطنبدا ، استخدم العادل فى مباشرة ديوان هذه المعاملة ، صفى الدين بن شكر هذا ، وكان ذلك فى سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، ومن حينئذ اشتهر ذكره وتخصص بالملك العادل ، فلما استقل بمملكة مصر فى سنة ست وتسعين وخمسمائة عظم قدره ، ثم استوزه بعد الصنيعة ابن النجار ، فحل عنده محل الوزراء الكبار والعلماء المشاورين.

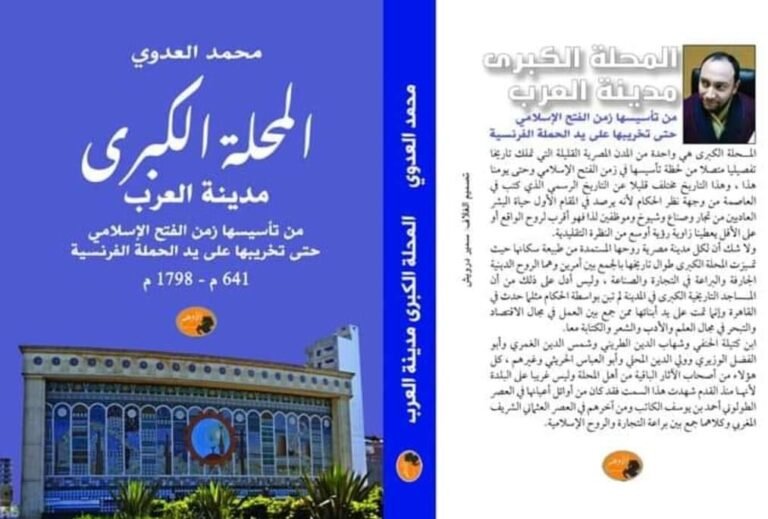

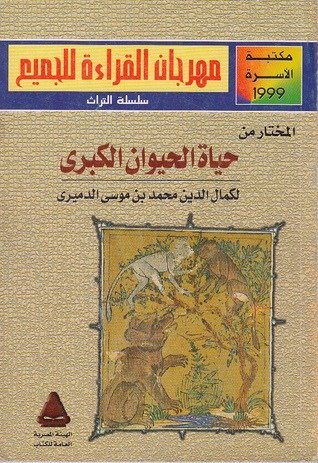

كمال الدين الدميري : مؤلف كتاب حياة الحيوان ، جاء في كتاب فى حسن المحاضرة للسيوطي : الكمال الدميرى محمد بن موسى بن عيسى ، لازم السبكى وتخرج به وبالأسنوى وغيرهما ، وسمع على العرضى وغيره ، ومهر فى الأدب ودرس الحديث بقبة بيبرس ، وله تصانيف منها : شرح المنهاج ، والمنظومة الكبرى ، وحياة الحيوان ، مات فى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانمائة.

قال السخاوي : وتكسب بالخياطة فى القاهرة ، ثم أقبل على العلم وبرع فى التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيره ا، وكتب على ابن ماجه شرحا فى نحو خمس مجلدات وسماه الديباج ومات قبل تحريره ، وشرح المنهاج وسماه النجم الوهاج وطرزه بالتتمات والخاتمات والنكت البديعة ، وكان أحد صوفية خانقاه سعيد السعداء وشاهد وقفها.

وقال المقريزى فى عقوده : صحبته سنين ، وحضرت مجلس وعظه مرارا لإعجابى به ، وذكره ابن حجر فى إنبائه وقال : مهر فى العلوم وشارك فى الفنون وجاور بالحرمين ، وكان له حظ من التلاوة والصيام والقيام.

تاج الدين الدميري : في الضوء اللامع حمد بن أحمد بن عبد الملك بن الشمس بن التاج الدميرى المالكى ، كان حسن الصورة له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته، وقد ولى الحسبة مرارا وبيده التحدث فى البيمارستان نيابة عن الأتاب ،. مات سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ، ودفن بتربة خلف الصوفية الكبرى ، وله ولد اسمه محمد كان مشكور السيرة ، كثير الحياء والتودد للناس ، واستمر فى مشارفة البيمارستان ومات فى رمضان سنة ست وأربعين ، ودفن بالتربة المذكورة وكثر الثناء عليه والأسف على فقده.

فتح الدين الدميري : في كتاب ذيل الطبقات للقطب الشعرانى : الإمام العالم العلامة الأخ الصالح الورع الزاهد الشيخ فتح الدين الدميرى ، صحبته نحو خمس عشرة سنة ، فما رأيته زاغ عن الشريعة فى شئ من أحواله ، بل هو خائف من الله تعالى كثير الحياء منه ، كثير المراقبة له ، ما اجتمعت به إلا وحصل لى منه مدد بمجرد رؤية وجهه الكريم وتولى القضاء مدة ثم عزل نفسه بحيلة ، فطلبوه أن يتولى فأبى ، وأقبل على العلم والعمل والتأهب للدار الآخرة ، وله قيام عظيم فى الليل ، وبكاء وتضرع وابتهال ، ومراقبة لله تعالى.

ميت الكرما

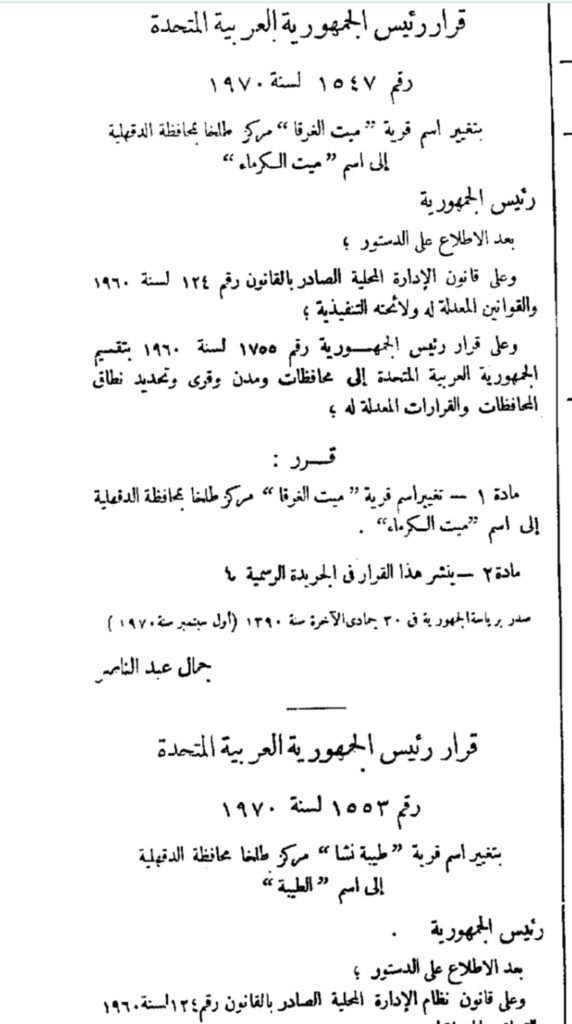

في أول سبتمبر عام 1970 م. صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1547 لسنة 70 بتغيير اسم قرية ميت الغرقا إلى ميت الكرماء بناء على طلب أهلها ، وقد تأسست القرية في العصر الفاطمي لتكون إقطاعا للوزير العادل بن السلار وسميت منية سيف الدولة ثم تغير اسمها بسبب وجود دوامة نيلية بجوارها ، وكانت تتبع الأعمال السمنودية ثم الغربية في العصور الإسلامية وحاليا تتبع مركز طلخا بالدقهلية.

ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال : ” منية سيف الدولة مساحتها 563 فدان بها رزق 10 أفدنة عبرتها 2000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان وأملاك وأوقاف ” ، ويقول محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي : ” ميت الغرقا قرية قديمة دلني البحث على أن اسمها الأصلي منية سيف الدولة ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال السمنودية وفي التحفة من أعمال الغربية.

ولأن موردة هذه البلدة الواقعة على فرع النيل الشرقي تقع في منعطف ذي انحناء من الشاطىء ، وبها شيمية دوامة من تيار الماء الذي يمر بها ، فكل جثة تمر مع التيار من جثث الناس والحيوانات الغرقى تجتذبها الشيمية وتبقى الجثة دائرة فيها مع التيار إلى أن يخرجوها ، ولهذا السبب اشتهرت هذه البلدة باسم منية الفرقى فأصبح علما عليها من العهد العثماني فوردت في تاج العروس منية الغرقة وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

جاء في الخطط التوفيقية : منية الغرقى قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود ، على الشاطئ الغربى لفرع دمياط ، وفى شمال منية ثابت بنحو ساعة ، وفى جنوب جوجر كذلك ، وبها جامع بمئذنة ، ووابور لسقى المزروعات للدائرة السنية.

وهذه القرية ولد بها الشيخ محمد بن إبراهيم المنصورى الحنفى ، مفتى مجلس الأحكام المصرية ، وأحد علماء الأزهر ، ولد سنة ثمان عشرة ومائتين وألف ، وحفظ القرآن بها ، ثم رحل إلى مكة المشرفة بعد أن كف بصره ، فأقام بها نحو سبع سنين ، وتلقى شيئا من العلم على مذهب الإمام الشافعى.

ثم قدم إلى مصر وجاور بالأزهر ، وتفقه على مذهب أبى حنيفة ، وتلقى عن مشايخ عصره ، فمن مشايخه الشيخ حسن العطار ، والشيخ حسن القويسنى ، والشيخ إبراهيم البيجورى ، والشيخ محمد الدمنهورى الشافعيين ، والشيخ منصور اليافى ، والشيخ عبد الرحمن المنصورى. ، وتصدر للإقراء سنة ثمان وأربعين ، فقرأ الكتب المفيدة مثل الأشباه والنظائر ، والدر المختار ، ومتن القدورى ، ومجمع البحرين.

ومن تلامذته الشيخ الغمراوى الشهير بالسايس ، والشيخ محمد الربعى ، والشيخ بكرى الحلبى وغيرهم ، وتقلد وظيفة الإفتاء بالأوقاف المصرية ، ثم بمجلس الأحكام ، الى أن توفى ليلة الخميس تاسع عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين ، وكان سريع الحفظ جدا ، ذا هيبة ووقار ، أبيض اللون طويل القامة ، حسن الأخلاق كريم الطباع رحمه الله تعالى.

جوجر

جوجر قرية قديمة من قرى الروك الصلاحي تتبع مركز طلخا حاليا وكانت من الأعمال الغربية والسمنودية سابقا ، جاء في الخطط التوفيقية : جوجر قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود على شاطئ فرع دمياط الغربى، كانت فى السالف بلدة كبيرة ذات شهرة تقرب مساحتها من عشرين فدانا، وهى الآن قريتان صغيرتان لا يبلغان عشر أصلهما يفصلهما تل قديم.

وفيهما جملة من مقامات الأولياء بعضها على هذا التل وبعضها فى خلال القريتين وأكثر أهلها مسلمون وبها مسجد جامع ، وقال المقريزى عند ذكر كنائس اليهود أن هذه القرية من القرى الغربية وبها كنيسة لليهود من أجلّ كنائسهم، ويزعمون أنها تنسب لنبى الله إلياس وأنه ولد بها وأنه كان يتعاهدها فى طول إقامته بالأرض إلى أن رفعه الله.

وفى مقابلة هذه البلدة فى بر المنصورة منية بدر خميس وفى قبليها على البحر الأعظم منية الغرقى، وهى بلدة كبيرة ثم يليها على البحر أيضا منية ثابت ، وقبلى منية ثابت على نحو سبعمائة متر فم فرع ويش الذى كان يوصل الماء إلى فرع نبروه ثم يصب فى البحر المالح بأشتوم الحاج سليم ، ويقال له : أيضا أشتوم حمصة وهو بحر كبير قريب من ساحل البحر فى الرمل يبلغ اتساع أسفله نحو خمسين مترا وأعلاه نحو ثمانين ، وكان فى فمه قنطرة يعبر عليها وبه رصيف بنى زمن العزيز محمد على وليس بجواره بلاد.

ومنه إلى ناحية بلطيم من بلاد البرلس نحو ست ساعات وإلى كفر البطيخ من جهة دمياط نحو سبع ساعات ، وبحر ويش المذكور استعمل زمنا ثم بطل من فمه إلى كفر الجنينة وعوض عنه فرع من بحر شيبين ابتداؤه من ناحية طنيخ إلى كفر الجنينة حفر زمن العزيز محمد على فى سنة ١٢٣٠ تقريبا ، وناحية ويش المنسوب إليها هذا الفرع قرية من قرى المنصورة فى تجاه ذلك الفم.

وينسب إلى قرية جوجر هذه الشيخ محمد بن عبد المنعم الذى ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع حيث قال هو: محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم ابن أبى طاهر إسمعيل الشمس بن نبيه الدين الجوجرى ثم القاهرى الشافعى، ويعرف بين أهل بلده بابن نبيه الدين وفى غيرها بالجوجرى وعرف بلقب شيخ القاهرة.

وتولى التدريس في المؤيدية ثم في الأزهر وعمل فترة بالقضاء ، وكتب على عمدة السالك لابن النقيب شرحا فى جزء سماه «تسهيل المسالك فى شرح عمدة السالك» وكذا على الإرشاد مختصر الحاوى لابن المقرى ، وعلى شذور الذهب مطولا ومختصرا وشرح قصيدة الهمزية للبوصيرى فى مطول ومختصر والمنفرجة وغير ذلك من نظم ونثر وتوفي عام 889 هـ.

وفى الضوء اللامع أن منها الشيخ محمد بن على بن عبد الله الجوجرى ثم الخانكى الشافعى، ولد سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بجوجر ثم تحول إلى خانقاه سرياقوس حيث تولى ناظرا على الخانقاه وكذلك المدرسة الشيخونية والبرقوقية والبيمارستان وتوفي سنة 897 هـ.

درين

قرية تابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، جاء عنها في القاموس الجغرافي : ” درين قرية قديمة اسمها الأصلي ديرين ردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ” ، وقال عنها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري : ” ديرين مساحتها 1480 فدان بها رزق 39 فدان عبرتها 6100 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف “.

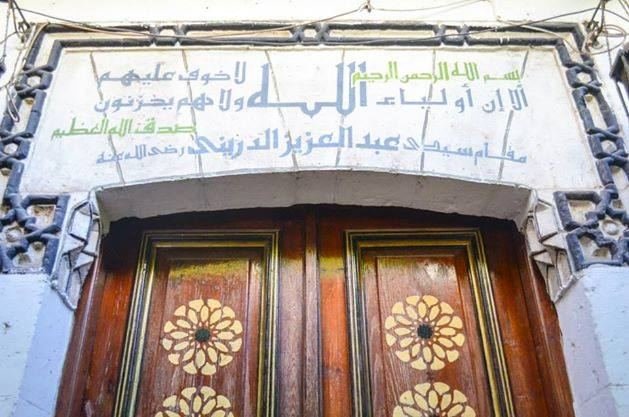

وجاء في الخطط التوفيقية : ” بلدة من مديرية الغربية بقسم نبروه ، واقعة فى شرقى ناحية نبروه بنحو ألفين وخمسمائة متر ، وبحرى ناحية نشا بنحو ألفين وثمانمائة متر ، وبها ثلاثة مساجد ، أحدها لسيدى عبد العزيز الديرينى ، له منارة وبداخله مقامه ظاهر يزار ويعمل له مولد كل سنة. وبهذه القرية منزل مشيد وجنينة ودوّار لعمدتها ، وبها بعض نخيل وأبراج حمام ، وبعض أهلها ينسجون الثياب الصوف “.

وإلى هذه القرية ينسب قطب وقته سيدى عبد العزيز الديرينى رضي الله عنه ، وهو كما فى طبقات الشعرانى الشيخ العابد الزاهد القدوة ذو الحالات الفاخرة والأحوال الشريفة والكرامات المشهورة والمصنفات الكثيرة ؛ فى التفسير والفقه واللغة والتصوف وغير ذلك ، وله منظومة ذكر فيها مشايخه الذين أخذ عنهم.

وله نظم كثير شائع ، صحبه جماعة كثيرة من العلماء وانتفعوا بصحبته. وكان مقامه ببلاد الريف من أرض مصر ، وكان الناس يقصدونه للتبرك من سائر الأقطار ويرسلون له من مصر مشكلات المسائل فيجيب عنها بأحسن جواب ، وكان يزور سيدى عليا المليجى كثيرا.

وطلب جماعة من الفقراء كرامة من سيدى عبد العزيز ، فقال لهم سيدى عبد العزيز : ” يا أولادى هل ثم كرامة أعظم من أن الله تعالى يمسك بنا الأرض ولم يخسفها ، وقد استحقينا الخسف ” ، مات رضي الله عنه سنة سبع وتسعين وستمائة ، وقبره بديرين ظاهر يزار إلى عصرنا هذا.

وهو سيدى عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله أبو محمد الدميري الديريني المصري الفقيه الصوفي الرفاعي ، ولد رضى الله عنه عام 612 هـ ، بقرية درين بمحافظه الغربية بمصر ، أخذ عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ، ودرس على يد الشيخ أبوالفتح الواسطى ، وتخرج به وتكلم في الطريق وينسب الى الرفاعية.

وكان متقشفاً من أهل العلم ، يتبرك الناس به ، وكان كثير الأسفار في قرى مصر ، يفيد الناس وينفعهم ، ومن تصانيفه تفسير سماه المصباح المنير في علم التفسير في مجلدين ، وكتاب طهارة القلوب في ذكر علام الغيوب في التصوف وهو كتاب حسن وكتاب أنوار المعارف وأسرار العوارف في التصوف أيضاً وتفسير أسماء الله الحسنى.

شيوخ قرية بهوت

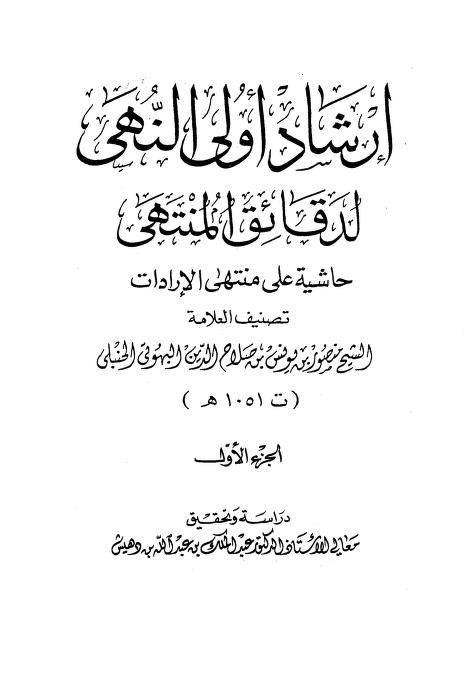

قرية بهوت بالدقهلية ينسب لها الشيخ محمد البهوتى المترجم فى خلاصة الأثر : بأنه محمد بن أحمد بن على البهوتى الحنبلى الشهير بالخلوتى المصرى العالم العلم ، إمام المعقول والمنقول ، المفتى المدرس ، ولد بمصر وبها نشأ ، وأخذ الفقه عن عبد الرحمن البهوتى الحنبلى ، ولازم الشيخ منصور البهوتى الحنبلى ، وتخرج بالغنيمى ، واختص بعده بالنور الشبراملسى ولازمه ، وكان يجرى بينهما فى الدرس محاورات ونكات دقيقة.

وكان الشبراملسى لا يخاطبه إلا بغاية التعظيم لفضله وكونه رفيقه فى الطلب ، وكتب كثيرا من التحريرات منها : تحريراته على الاقناع وعلى المنتهى ، جردت بعد موته فبلغت حاشية الاقناع اثنتى عشرة كراسة وحاشية المنتهى أربعين كراسة ، وكانت وفاته بمصر سنة ثمان وثمانين وألف.

وأما شيخه عبد الرحمن البهوتى الحنبلى فقال فى الخلاصة : إنه كان موجودا فى الأحياء فى سنة أربعين وألف ، وهو عبد الرحمن بن يوسف بن على زين الدين ، ابن القاضى جمال الدين بن نور الدين المصرى ، خاتمة المحققين ، ولد بمصر وبها نشأ ، وقرأ الكتب الستة وغيرها، ومن مشايخه الجمال يوسف بن القاضى زكريا، والشمس الشامى صاحب السيرة.

ومن مشايخه فى فقه مذهبه ، والده وجده ، والتقىّ الفتوحى الحنبلى صاحب منتهى الإرادات ، وفى فقه مالك الشيخ الجيزى والدميرى والحطاب ، وفى فقه أبى حنيفة شمس الدين البرهمتوشى والسلمى وابن غانم المقدسى ، وفى فقه الشافعى الخطيب الشربينى والعلقمى.

وعنه أخذ جمع منهم : منصور البهوتى بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن على بن إدريس الحنبلى ، شيخ الحنابلة بمصر، الذائع الصيت البالغ الشهرة ، كان ورعا متبحرا فى العلوم الدينية ، ورحل الناس إليه من الآفاق ، أخذ عن جمع منهم : الجمال يوسف البهوتى ، والشيخ عبد الرحمن البهوتى المترجم ، وأخذ عنه الشيخ محمد ومحمد بن أبى السرور البهوتيان وغيرهما.

ومن مؤلفاته : شرح الإقناع ثلاثة أجزاء ، وحاشية على الإقناع ، وشرح على منتهى الإرادات ، وحاشية على المنتهى ، وغير ذلك ، وكان شيخا له مكارم دارة ، وفى كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة ، وإذا مرض منهم أحد أخذه إلى بيته ومرضه إلى أن يشفى ، وتأتيه الصدقات فيفرقها على طلبة مجلسه ، وكانت وفاته سنة إحدى وخمسين وألف بمصر ، ودفن فى تربة المجاورين.

وينسب إليها كما فى الجبرتى ، الإمام الفقيه الفرضى الحيسوب صالح بن حسن بن أحمد بن على البهوتى الحنبلى ، أخذ عن أشياخ وقته ، وكان عمدة فى مذهبه وفى المعقول والمنقول والحديث ، وله عدة تصانيف وحواش وتعليقات وتقييدات مفيدة ، متداولة بأيدى الطلبة.

أخذ عن الشيخ منصور البهوتى الحنبلى ، والشيخ محمد الخلوتى ، وأخذ الفرائض عن الشيخ سلطان المزاحى والشيخ محمد الدلجمونى ، وهو من مشايخ الشيخ عبد الله الشبراوى ، وله ألفية فى الفرائض ، ونظم الكافى ، توفى يوم الجمعة ثامن ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين ومائة وألف.

المرجع : كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ، تاريخ الجبرتي

منشأة البدوي وكفر الجنينة

المنطقة المحصورة بين طلخا ونبروه كانت في العصور الإسلامية تتبع الزمام الزراعي لكل من منية عجيل والقصيعة حيث ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : القصيعة مساحتها 2639 فدان بها رزق 55 فدان عبرتها 6300 دينار كانت باسم الشواني بثغر دمياط المحروس والآن وقف الخانقاه الشيخونية ، منية العجيل مساحتها 1700 فدان بها رزق 31 فدان عبرتها كانت 5600 دينار والآن بحق النصف للمقطعين وأملاك وأوقاف.

جاء في القاموس الجغرافي : منشأة البدوي قرية قديمة اسمها الأصلي منية العجيل ورد في التحفة من أعمال الغربية ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت ميت العجيل في تاريخ سنة 1228 هـ ، ولاستهجان هذا الاسم طلب سكانها تغييره باسم منشأة البدوي نسبة إلى السيد أحمد البدوي صاحب المقام الشهير بطنطا لأن أغلب أطيان هذه القرية موقوفة على جامع السيد رحمه الله ، وقد وافقت وزارة الداخلية على هذا التغيير بقرار أصدرته في 10 أغسطس سنة 1932 وبذلك اختفى اسم ميت العجيل ، وكان الأصوب إذا كان هناك بد من التغيير أن تسمى منية البدوي للاحتفاظ باسمها القديم ولأن السيد البدوي لم ينشئها حتى يقال لها منشأة في حين أنها قرية قديمة.

كفر الجنينة البحري : كان يوجد ناحية قديمة تسمى القصيعة وردت في المشترك لياقوت بكورة السمنودية وفي تحفة الإرشاد من أعمال السمنودية وفي التحفة من أعمال الغربية ، وكان زمام تلك الناحية 2639 فدانا فلما خربت قريتها في العهد العثماني توزع زمامها على ثلاث نواح وهي كفر الجنينة هذا وكفر الحصة وكفر الخوازم ، وقد ورد هذا الكفر في تاريخ سنة 1228 هـ باسم كفر الجنينة تبع نبروه لمجاورته لها وفي تاريخ سنة 1260 هـ كفر الجنينة البحري تمييزا له من كفر الجنينة القبلي الذي بمركز المحلة الكبرى.

وجاء في الخطط التوفيقية : منية عجيل هذه القرية من مديرية الغربية بمركز سمنود بين نبروه وطلخة ومنية ثابت وكفر الحصة وغربىّ ناحية الساحل على بعد سبعمائة متر وأهلها مسلمون وبها زاوية للصلاة وهى قرية صغيرة لكن ينسب إليها كما فى الجبرتى العلامة الفقيه والمحدث النبيه الصوفى الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلى الشافعى الأزهرى المعروف بالجمل.

قدم من بلده إلى مصر ولازم الشيخ الحفنى فشملته بركته وأخذ عنه الطريق ولقنه الأسماء وأذن له واستخلفه وتفقه عليه وعلى غيره من فضلاء العصر مثل الشيخ عطية الأجهورى واشتهر بالصلاح وعفة النفس ونوه الشيخ الحفنى بشأنه وجعله إماما وخطيبا بالمسجد الملاصق لمنزله على الخليج ودرّس بالأشرفية وكثرت عليه الطلبة فى علم التفسير والحديث وضبطت تقريراته.

وقرأ المواهب والشمائل وصحيح البخارى وتفسير الجلالين بالمشهد الحسينى بين المغرب العشاء وألّف حاشية على تفسير الجلالين فى أربع مجلدات وحاشية على الشمائل وحاشية على الهمزية وغير ذلك ، وفى آخر عمره تقشف فى ملبسه ولبس كساء صوف وعمامة صوف وطيلسانا كذلك واشتهر بالزهد والصلاح وكان كثير الزيارة للأولياء ولم يزل على حاله حتى توفى فى الحادى عشر من ذى القعدة سنة أربع ومائتين ودفن بقرافة المجاورين عليه رحمة الله.