مدينة الشهداء

في عام 65 هـ / 685 م. دارت رحى معركة طاحنة بالقرب من قرية سرسنا من أعمال بطن الريف وذلك بين جيش مروان بن الحكم وأنصار عبد الله بن الزبير وانتهت بانتصار الأمويين وسقوط قرابة خمسمائة شهيد من الزبيريين تم دفنهم في موضع المعركة ، وفي إجراء احترازي قام مروان بنفي عدد ضخم جدا من العشائر الموالية لابن الزبير فأخرجهم من الفسطاط وسمح لهم بتأسيس قرية جديدة على شاطىء فرع رشيد قريبة من موضع المعركة عرفت وقتها باسم الزبيرية ..

وظل موضع قبور الشهداء مزارا لذويهم حتى العصر الفاطمي عندما تدفقت قبائل بني نصر على المنطقة ونشأت قرية جديدة حول المقابر عرفت باسم كفر الشهداء ثم نشأت ضاحية أخرى عرفت باسم منية شهالة ، وبمرور الوقت عمرت المدينة وضمت قرية سرسنا القديمة إليها وصارت من أكبر مدن المنطقة التي عرفت باسم (جزيرة بني نصر) والتي تقع بين ترعة الباجورية شرقا وفرع رشيد غربا وتمتد من زاوية رزين جنوبا وحتى محلة اللبن شمالا وتشمل الزبيرية وأجوارها ..

وفي ذلك يقول المقريزي في خططه : (جزيرة بني نصر منسوبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وذلك أن بني حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى ملؤوا أسفل الأرض وغلبوا عليها حتى قويت عليهم قبيلة من البربر تعرف بلواتة ، ولواتة تزعم أنها من قيس فأجلت بني نصر وأسكنها الجدار فصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط النيل وهي جزيرة بني نصر هذه) ..

وفي القرن الحادي عشر قام الشيخ محمد الأحمدي السحيمي ببناء مسجد فوق ضريح واحد من الشهداء وهو محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب والمعروف بلقب (سيدي شبل الأسود) وصارت مقصدا للصوفية ، أما قرية الزبيرية فقد أصابها فيضان وقام سكانها بإنشاء ثلاث قرى بجوارها هي كفر حشاد وكفر الهواشم وكفر شماخ والتي انتقلت تبعيتها إلى كفر الزيات بعد إلغاء أعمال جزيرة بني نصر وتقسيمها بين الغربية والمنوفية وظلت تعرف بالزبيرية في السجلات الزراعية ..

أما مدينة الشهداء فقد انتقلت تبعيتها إلى المنوفية وصارت واحدة من مراكزها الكبرى خاصة في مجال التصوف حيث حوت عددا كبيرا من الأضرحة ، وضم المركز عددا من القرى من أشهرهم قرية دنشواي التي تقع في منتصف المسافة بينها وبين نهر النيل ، وهي القرية التي شهدت الواقعة المشهورة مع جنود الاحتلال البريطاني حيث قدمت عددا من أبنائها شهداء أعدموا على مرأى من الناس وتعرض أهلها للجلد والتعذيب ، ويوافق ذكرى هذه الحادثة العيد الوطني لمحافظة المنوفية ..

الشهدا في كتابات المؤرخين

ورد في معجم البلدان : ” مقابر الشهداء موضع بأرض مصر وقعت فيه حروب بين مروان بن الحكم وجنوده وبين الزبيرية من أهل مصر في سنة 65 هـ وقتل من الفريقين عدد عظيم فدفن المصريون قتلاهم في هذا الموضع وسموه مقابر الشهداء “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” وبعد انتهاء الموقعة دفن أنصار ابن الزبير قتلاهم في ذلك الموضع بجوار قرية سرسنا فاشتهر بين أهلها باسم مقابر الشهداء ، وكان يوجد بجوار تلك المقابر كفر صغير عرف من ذلك الوقت باسم كفر الشهداء وكان من توابع سرسنا ، ثم صار هذا الكفر يتسع بزيادة مساكنه وعدد سكانه إلى أن أصبح قرية ورد ذكرها مع سرسنا في تاريخ سنة 1228 هـ باسم سرسنا والشهداء.

وفي تاريخ سنة 1260 هـ فصلت ناحية الشهداء نهائيا بزمام خاص بها من أراضي ناحية سرسنا وبذلك أصبحت من تلك السنة ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية ، وهي تجاور بلدتي سرسنا ومنية شهالة على الطريق الزراعي الممتد من محطة البتانون إلى دناصور ، والشهداء بلدة زراعية تبلغ مساحة أرضيها نحو ألف فدان وعدد سكانها حوالي 5000 نفس “.

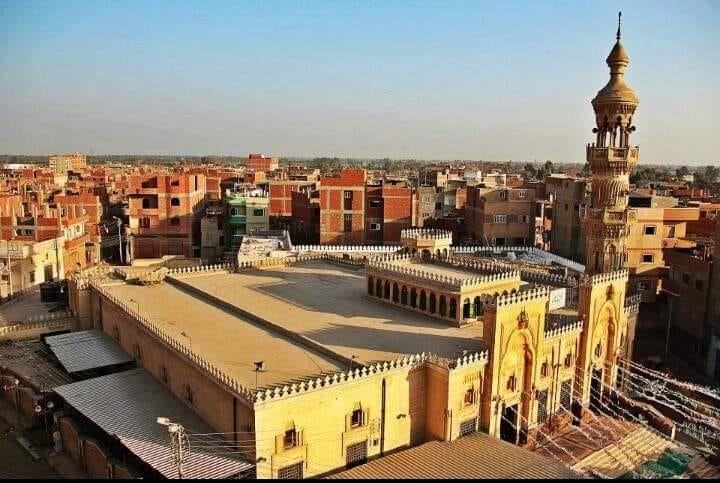

وجاء في الخطط التوفيقية : ” الشهدا قرية من مديرية المنوفية من أعمال منوف بحرى كفر عشمى بنحو ألف وخمسمائة متر وقبلى طندتا بنحو أربع ساعات ، وأبنيتها من اللبن كثيرا ومن الآجر قليلا ، وبها جامع كبير شهير له منارتان وبه أعمدة كثيرة من الرخام ، وينسب للأستاذ سيدى محمد شبل بن الفضل بن العباس عم النبى ﷺ وضريحه به مشهور يزار ، ويعمل له مولد حافل كل عام ، وفيه أضرحة أخرى منها ضريح سيدى على الطويل ، وسيدى عبد الله الوزير ، وسيدى خليفة ، وغيره ، وقد جدده المرحوم حسن بك شعير سنة ست وستين ومائتين بعد الألف.

وبها سوق صغير أمام هذا الجامع به حوانيت ، وفيها نخيل للأهالى وجنينة لدرويش إبراهم الخفيف تشتمل على كثير من الفواكه ، وأهلها مسلمون ، وكثير منهم يحفظون القرآن ، وأطيانها ألف وثمانمائة فدان وكسر جميعها مأمونة الرى ، ويزرع بها الأصناف المعتادة ، ولها شهرة بفتل الكتان حبالا ، وضفر الخوص “.

وجاء فى كتاب خلاصة الأثر للمحبى : ” بجوار مشهد الشهداء بالمنوفية مسجد ، ابتناه الشيخ أحمد الأحمدى المصرى العارف المرشد المعروف بالسيحى وقبره ظاهر يزار ، وذكره أحمد العجمى فى مشيخته ، وقال : إنه تلا القرآن علي الشيخ أحمد بن عبد الحق البساطى وأخذ عن علماء عصره العلوم الشرعية ، وكان فى طبقة المشايخ الكبار حالا ومقالا.

وارتحل من مصر فطاف البلاد على قدم التجريد ودخل بغداد والكوفة والبصرة ، ثم عاد إلى مصر وابتنى هذا المسجد وأقام فيه لإقراء الناس القرآن وانتفع به خلائق لا يحصون ، وكان يأتى مصر كل عام مرة ، يجلس أحيانا بالجامع الأزهر ، وأحيانا بمدرسة السيوفية ، ثم يعود إلى مسجده ، وهذا دأبه ، وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وألف “.

دنشواي

تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي يوم 13 يونيو من كل عام تخليدا لذكرى شهداء حادثة دنشواي الشهيرة ، وهي قرية قديمة بالمنوفية جاء عنها في القاموس الجغرافي : ” اسمها الأصلي دمشيه البغال وردت به في قوانين ابن مماتي من أعمال جزيرة بني نصر ، وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة دمشويه البغال ، وفي كتاب وقف جوهر اللالا المحرر في سنة 833 هـ دموشيه البغال ووردت في الانتصار دمويه البغال وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي وعلى ألسنة العامة دنشيه أو دمشيه وهو اسمها الأصلي “.

وكانت كتيبة إنجليزية من مائة وخمسين فرداً تنتقل من القاهرة إلى الإسكندرية وفي الطريق نزلوا للاستراحة حيث قرر خمسة ضباطٍ التنزه وصيد الحمام وقصدوا دنشواي المشهورة بكثرة أبراج الحمام فيها ، وبالطبع كان الحمام يتجمع لالتقاط الحبوب عند أجران الغلال وهي أبراج مخروطية من اللبن تُخزّن فيها غلال الموسم.

أقبل إمام مسجد القرية حسن محفوظ صائحاً بهم كيلا يحترق التبن في الأجران ويأخذوا حذرهم لوجود النساء والأولاد ، لكنهم لم يفهموا ما يقول وأطلق أحد الضباط عياراً أخطأ هدفه وأصاب «أم صابر» زوجة مؤذن المسجد ، فوقعت عن الجرن وماتت في الحال ، واشتعلت النار في التبن ، هجم الإمام على الضابط يجذب البندقية منهُ ويستغيث بأهل البلد صارخاً : «الخواجة قتل المرأة وحرق الجرن».

تجمهر الأهالي فيما هرع بقية الضباط لنجدة زميلهم ، وعلم العمدة فأرسل في الحال شيخ الخفر وخفيرين لإنقاذ الضباط ، وفي خضم الهلع من الطرفين توهم الضباط بأن الخفراء سيفتكون بهم فأطلقوا النار وقتلوا شيخ الخفر ، هاج الأهالي أكثر وحملوا على ثلاثة ضباط بالطوب والعصي قبل ما يخلصهم الخفراء ، والآخران الكابتن بول قائد الكتيبة وطبيبها هربا عدْواً نحو ثمانية كيلومترات في الحر الشديد حتى وصلا قرية سرسنا.

وقع الكابتن طريح الأرض وما لبث أن قضى نحبه من ضربة شمسٍ بحسب تقرير الطبيب الشرعي الإنجليزي ، وأما الطبيب فركض إلى المعسكر واستصرخ الجند فأسرعوا إلى الكابتن فوجدوه ميتاً وقد تجمع حوله بعض أهالي سرسنا الذين فروا لما رأوهم ، فاقتفى الإنجليز أثرهم وقبضوا عليهم إلا واحداً هرب قبل أن يُشدّ وثاقه واختبأ في فجوة طاحونة تحت الأرض فلحقه الإنجليز وقتلوه شر قتلة.

كان رد المعتمد البريطاني اللورد كرومر قاسياً جداً وسريعاً ، فقد أقام محكمةً عرفيةً عقدت أولى جلساتها في 24 يونيو بعد تحقيقٍ دام أحد عشر يوماً فقط ، وقدّم 92 قرويًا للمحاكمة بتهمة القتل عمدا ، ألصقت التهمة بستٍ وثلاثين منهم في 28 يونيو 1906 (خلال أربعة أيامٍ) ، تألفت المحكمة من بطرس غالي وزير الحقانية بالإنابة رئيساً وعضوية أحمد فتحي زغلول باشا وعضوين إنجليزيين ، وكان مدّعي النيابة إبراهيم الهلباوي.

حُكم بإعدام الإمام حسن محفوظ وثلاثة قرويين ، وآخرون تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤبدة (محمد عبد النبي مؤذن القرية زوج أم صابر المقتولة ، وآخر) وخمس عشرة سنة وسبع سنين وسنة وآخرون بالجلد خمسين جلدةً ، مع أن هيئة الدفاع ترافعت بأن تصرف الفلاحين كان عفوياً وردّ فعلٍ على ظروف الحادثة ، وتقرر تنفيذ الأحكام ثانيَ يوم صدورها دونما طعنٍ وفي قرية دنشواي نفسها وأمام الأهالي.

أبشادي وأبو كلس

المنطقة الساحلية من المنوفية والتي تمتد من أبشادة مركز الشهدا شمالا وحتى زاوية رزين مركز منوف جنوبا كانت في العصور الوسطى تابعة لإقليم جزيرة بني نصر بعد نزوح العرب القيسية من بني نصر بن معاوية إليها لكنها قبل ذلك كانت تعرف باسم إقليم نقيوس والتي ينسب لها المؤرخ حنا النقيوسي وهو من كبار الأساقفة في القرن السابع الميلادي وكان مقربا من الوالي عبد العزيز بن مروان ، ويرى أميلينو أن أبشادة هي مدينة نقيوس بينما يرى محمد رمزي أن نقيوس هي زاوية رزين وسمي بها الإقليم وأن أبشادة كانت عاصمته.

وجاء في تاريخ البطاركة أن هذه المدينة خربت في العصر الفاطمي (الشدة المستنصرية) حيث ذكر أنبا ميخائيل أسقف مدينة تنيس في تاريخ البطاركة : ” وفي أول سنة ملكوا هولاي المغاربة أرض مصر وتشرقت الأرض ولم تروى فبدأ الغلا ، ولم يزل الغلا إلى تمام سبعة سنين متوالية وكان غلا عظيم في جميع أرض مصر حتى أن كورة مصر خلت من الناس لكثرة الموت والجوع الذي كان ، وخربت عدة من كراسي الأساقفة لخلوها من الناس ولم يقام لها أساقفة بل أضيفت إلى الكراسي العامرة المجاورة لها وهي نقيوس “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” أبشادة : هذه البلدة كانت من المدن المشهورة فى زمن النصرانية وكانت كرسي أسقفية ومن أساقفتها على ما نقله كترمير عن مؤرخى الأقباط : سريامون الذى مات فى زمن دقلديانوس .. وكانت كرسى حكومة ولم يتكلم عليها الرومانيون ولا اليونان مع أنها تذكر كثيرا فى كتب القبط ، ولم يتكلم عليها المقريزى أيضا ولا ابن حوقل ولا غيرهما من مؤرخى العرب فلعلها كانت تذكر باسم غير هذا الاسم ويظن أنها هى المدينة التى كانت تسميها الروم أنطقيوس وذكر بطلميوس أنها كانت كرسى قسم بروزوبتيس الذى يلى قسم صا الحجر.

وقد ذكر طوسديد أن بروزوبتيس سميت فيما بعد نكوس (نيقوس) ، وذكر المؤرخ هيرودوط أن بروزوبتيس جزيرة من الدلتا محيطها تسع سينات (فراسخ) وفيها عدة مدن من ضمنها أطريشى وكان فيها معبد للزهرة ، وقال طوسديد : إن الأثينيين المستخدمين بمصر التجأوا إلى هذه الجزيرة وأن ميجاباظ رئيس العساكر العجمية حاصرهم بها ستة أشهر وحوّل فرع النيل حتى جف ثم استولى على تلك الجزيرة ..

أبو كلس : بلدة بمديرية المنوفية فى جنوب إبشادة بنحو ألفى متر وفى شرقى بحر رشيد بقليل ، وأبنيتها باللبن وبها جامع بمنارة تقول العامة إنه من بناء الست فاطمة بنت أحمد أغا وزير السلطان أحمد بن طولون وليس بصحيح ، وبها ثلاث قباب على أضرحة تزار ، وبها قليل نخيل وساقية وست طواحين تديرها الحيوانات وينسج بها ثياب الصوف وأكثر زرعها الكتان والذرة وأكثر أهلها مسلمون.

وقد نشأ منها الشيخ محمد عسكر الكلسى ، كان يكنى باسم هذه البلدة وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمد إلى سبعة أجداد كل منهم اسمه محمد ، كما أخبر بذلك ابنه الشيخ محمد طالب العلم بالأزهر وأحد خوجات المدرسة الخيرية التى كانت بالقلعة ، قال : قرأ الوالد القرآن ببلده فى حجر والده ثم جاور بالأزهر سنة ست وثلاثين ومائتين وألف بملاحظة عمه الشيخ سليمان الكلسى واجتهد وحصل فى كل فن وتفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

وتصدر للتدريس سنة تسع وخمسين وشهدت له الأشياخ بالفضل والتحصيل ، وفى سنة تسع وسبعين فى أول عهد الخديو إسماعيل توظف بتدريس فن العربية بمدرسة التجهيزية مع تدريسه بالأزهر إلى أن توفى يوم الاثنين رابع عشر شهر الله الحرام سنة ثلاث وثمانين ودفن بقرافة المجاورين بالقرب من قبر الشيخ النجارى.

ومن مشايخه الشيخ يوسف الصاوى المالكى والشيخ مصطفى البولاقى والشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية والشيخ إبراهيم البيجورى شيخ الجامع الأزهر والشيخ إبراهيم جابر المالكى رضي الله عنهم أجمعين.

عشما وأولاد شعير

في الخطط التوفيقية : قرية من مديرية المنوفية من أعمال منوف ، بحرى ترعة السحيمية على نحو خمسمائة وستين مترا ، وبينها وبين طنتدا نحو أربع ساعات ، وأبنيتها باللبن والآجر وأكثرها أرض ، وبها جامع قديم رممه الحاج على شعير سنة عشرين ومائتين وألف ، وهو من عائلة مشهورة فيها من عدة أجيال يقال لها عائلة أولاد شعير.

ومنهم الآن : السيد أفندى شعير، ومحمود أفندى شعير، ومحمد محمد شعير، وحسن أفندى شعير، ومحمد أفندى بدوى شعير، وأحمد حسين شعير، وترقى منهم : محمد بك شعير إلى رتبة قائمقام ، ثم صار رئيس المجلس المحلى بمديرية المنوفية ، وعلى بك شعير برتبة بيكباشى ، ولهم فيها قصور مشيدة ، وجنان منها جنينة فى قبليها نحو خمسة وعشرين فدانا ، وجنينة فى بحريها نحو سبعة أفدنة ، فيها نخيل ورمان وتفاح ، وسفرجل وخوخ ولوز وخرنوب وبرتقال وبرقوق ، والورد بأنواعه والفل والياسمين ، وحصى اللبان وغير ذلك.

وفى داخل الجنينة ثلاثة كشكات حواليها الرياحين ، ومفروشة بالفرش النفيسة ، وفيها أيضا ثلاث مضايف مشهورة ، وأهلها مسلمون وعدتهم ذكورا وإناثا نحو ألف وأربعمائة نفس ، وأطيانها ألف وأربعمائة واثنان وثمانون فدانا ، كلها مأمونة الرى ، جيدة المتحصل ، ويزرع بها صنف القطن والمزروعات المعتادة ، وفيها أربع سواق معينة عذبة الماء ، وبها جياد الخيل والبغال والحمير والأنعام ، وليس لها سوق.

وفى : (حاشية السفطى على ابن تركى شرح العشماوية) فى مذهب مالك أنها قرية كثيرة الخصب ، وقيل أن بعض الصحابة دعا لأهلها بالبركة ، وأن منها الإمام العالم الربانى الشيخ عبد البارى العشماوى ، صاحب : (متن العشماوية) ، وهو متن صغير كثير النفع فى مذهب مالك ، وفى الجبرتى: الشيخ الفقيه المحدث المسند محمد ابن حجازى العشماوى الشافعى الأزهرى ، تفقه على الشيخ عبده الديوى ، والشهاب أحمد بن عمر الديربى ، وسمع الحديث على الزرقانى ، وبعد وفاته أخذ الكتب الستة عن تلميذه الشهاب أحمد بن عبد اللطيف المنزلى ، وانفرد بعلو الإسناد ، وأخذ عنه غالب فضلاء عصره ، توفى يوم الأربعاء الثانى والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وستين ومائة وألف.

وفى تاريخ الجبرتى أن أهل قرية عشما كانوا قد خرجوا عن طاعة الفرنسيس ، وقاموا على عساكرهم مع عدة بلاد ، وذلك فى زمن فتنة مصر التى قتل فيها شيخ طائفة العميان الشيخ سليمان الجوسقى والشيخ أحمد الشرقاوى والشيخ عبد الوهاب الشبراوى وغيرهم ، وكان ذلك فى شهر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من القرن الثالث عشر ، فجهز الفرنساوية طائفة من المغاربة الذين بالفحامين بواسطة عمر القلقحى ، وجعل رئيسهم عمر المذكور ، وسيروهم إلى جهة بحرى لقتال هؤلاء العصاة ، فضربوا عشما ، وقتلوا كبيرها المسمى بابن شعير ، ونهبوا داره ومتاعه ومواشيه ، وكان شيئا كثيرا جدا ، وقتلوا إخوته وأولاده ، ولم يتركوا منهم إلا ولدا صغيرا جعلوه شيخا عوضا عن أبيه.

ساحل الجوابر

سميت قرية ساحل الجوابر نسبة إلى عشائر بني جابر العربية التي تنتمي إلى بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن والذين نزلوا إلى جوار أبناء عمومتهم من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن في المنطقة المنسوبة إليهم والمعروفة باسم جزيرة بني نصر ، وهم أبناء إسماعيل بن جابر الرثمي الجشمي ، وقد دخل في حلفهم قبيلة ورديغة وهي إحدى فروع قبيلة زنارة اللواتية.

جاء في القاموس الجغرافي : ساحل الجوابر هي من القرى القديمة اسمها الأصلي ساحل دلكا وردت بع في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال جزيرة بني نصر ، وفي التحفة مع دلكا باسم دلكا وساحلها ، وفي دليل سنة 1224 هـ دلكا وساحلها وتعرف بساحل الجوابر بولاية جزيرة بني نصر ، ووردت في تاج العروس وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

وتنتشر قبائل بني جابر في المنوفية والبحيرة ومناطق من المغرب العربي حيث ذكرهم المؤرخون ضمن حروب بني هلال في المغرب وانتقالهم بين الشرق والغرب بالتبادل ، وينسب بعضهم ورديغة إلى الجوابر من بني جشم بينما ينسبهم آخرون إلى «أورديغ» من قبائل زنارة أحد بطون قبيلة لواتة الأمازيغية ، الذين كانت مواطنهم سابقا بالمنوفية بمصر بجوار أبناء عمومتهم.

وجاء نسب بني جشم في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ” بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان منهم : دريد بن الصمّة ، واسم الصمّة : معاوية ، بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر ، الفارس المشهور : وأخواه عبد الله ، وهو معبد ، وأبو أسامة زهير بن معاوية ، وهو من بنى عدىّ بن جشم ؛ قيل إنّه قاتل سعد بن معاذ الأنصارى- رضى الله عنه – ثمّ أسلم بعد ذلك ؛ وأبو الأحوص عوف بن مالك بن عوف بن نضلة بن جندع بن حبيب بن غنم بن كعب بن عصيمة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ، الصاحب المشهور “.

يقول ابن خلدون عن ورديغة وتحالفهم مع الجوابر في بلاد المغرب : ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى سفح الجبل بتادلا وما إليها يجاورون هناك صناكة الساكنين بقشتة وهضابه من البربر ، فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في حلف البربر وجوارهم أخرى إذا دهمتهم مخافة من السلطان أو ذي غلبة .

والرياسة فيهم لهذه العصور في ورديغة من بطونهم ، أدركت شيخاً عليهم لعهد السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديغي ، يزعم كثير من الناس أن ورديغة من بني جابر ليسوا من جشم وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البربر ويستدلون على ذلك بمواطنهم وجوارهم للبربر والله أعلم بحقيقة ذلك “.

وذكرهم صاحب الإستقصا في معرض حديثه عن تادلة قائلا : ” السلطان إلى تادلا يريد عرب ورديغة وقبائل البربر الذين هنالك فأغارت عساكر السلطان عليهم ” ، وجاء في موسوعة معلمة المغرب عن ورديغة : ” ورديغة ، بطن من بطون بني جابر الذين استوطنوا سفح جبل تادلة ، وهم من القبائل العربية التي استقدمت إلى المغرب في عهد الموحدين ، وكانت رئاستهم على عهد بني مرين ، وبالنظر إلى الجد المشترك كانت لفظة ورديغة تعني جل قبائل تادلة العليا ، أي أولاد بحر كبير ، أولاد بحر صغير السماعلة “.

وقد ذكر ابن حوقل أن ورديغة تنتسب لقبائل لواتة الأمازيغية ، كما ذكرهم القلقشندي فقال : ” وبطون زنارة بكثرة في بلاد المغرب ، وأكثرهم بالديار المصرية في بلاد البحيرة ، وقد ذكر الحمداني منهم بالبحيرة ، بني مزديش ، وبني صالح ، وزُمران وورديغة وعزهان ، ولقان “.

وذكرها المقريزي ضمن بطون قبيلة زنارة اللواتية التي كانت مواطنهم سابقا بالمنوفية بمصر بجوار أبناء عمومتهم ، وعنهم يقول : ” وفي المنوفية من لواتة بنو يحيى والوسوة وعبدة ومسلة وبنو مختار ومعهم في البلاد أحلاف من مزاتة وزنارة وهوارة وبني الشعرية في أقوام آخرين ، ومن زنارة مرديش وبنو صالح وبنو مسام وزمُران وورديغة وعرمان ولقان “.

زاوية البقلى

قرية من مديرية المنوفية بقسم منوف ، واقعة على الشاطئ الشرقى للترعة السرساوية ، وفى شمال دنوشر بنحو ألفى متر ، وفى جنوب عمروس كذلك ، أبنيتها بالآجر واللبن ، وأكثر بيوتها على طبقة واحدة ، وفيها بيوت مشيدة ذات غرف ومناظر وشبابيك ومضايف.

وبها جامعان عامران ، أحدهما ينسب لأبى الربيع السيد سليمان البقلى الشريف الحسينى ، صاحب تلك القرية ، وهو جامع قديم له منارة ، وقد جدد على طرف الديوان سنة ثلاثين ومائة وألف ، وجعل له فى الروزنامجة المصرية مرتب سنوى جار عليه إلى الآن ، وبجواره من الجهة الشرقية مقام السيد المذكور ، وثانيهما جامع الزاوية فى جهتها الشمالية بدرب أولاد عمارة ، جدده أولاد عمارة فى سنة ثمان ومائة وألف ، وله أيضا مرتب فى الروزنامجة متروك الآن.

وفيها أضرحة جماعة من الصالحين ، كضريح سيدى أحمد الجمل ، وضريح سيدى عطية القطابى ، وفيها كثير من أبراج الحمام وساقيتان ماؤهما عذب ، وأهلها مسلمون ، وعدتهم ذكورا وإناثا ألف وسبعمائة وبضع وسبعون نفسا ، أكثرهم أشراف حسينيون من ذرية سيدى سليمان المذكور كما أخبر به ثقاتهم ، وأغلب تكسبهم من الزرع خصوصا صنف القطن فإنه يزرع فيها كثيرا ، وأطيانها خصبة جيدة المحصول ، مأمونة الرى ، وهى ألفا فدان ومائة وخمسة وخمسون فدانا وكسر.

وهذه القرية وإن كانت صغيرة ، لكنها اختصت دون غيرها بمزية كثرة من ترقى منها فى الوظائف السنية والخدامات الميرية من علماء الشريعة والرياضة والحكمة والطبيعة ، السيد حسن البقلى ، أحد أفاضل مدرسى علماء الأزهر ، كان فقيها جليلا مالكى المذهب ، مشهور بالعلم والعمل والورع والكرامات ، وكان مشتغلا بقراءة كتب السنة ، كالبخارى ومسلم ، فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ، وقراءة كتب التفسير ، فيما بين المغرب والعشاء ، وقراءة كتب المعقول المعتادة بالجامع الأزهر.

وأخذ عنه أفاضل العلماء فى وقته ، كالشيخ إبراهيم السقاء الشافعى ، والشيخ أحمد كبوه المالكى ، ثم انقطع فى بيته، وكان يذهب إليه للزيارة أرباب الوجاهة كالشيخ المهدى الكبير وغيره ، ويتبركون به ويقبلون يده. ، وكان متقللا من الدنيا ، زاهدا فيها ، وكان نحيف الجسم يتلألأ النور فى وجهه ، لم يلبس طول عمره غير الجبة الصوف على بدنه ، وإذا مرّ بالطريق من بيته إلى الجامع الأزهر يشخص له الناس قياما من أرباب الدكاكين وخلافها ، وتوفى ودفن بقرافة المجاورين.

ومنهم : السيد على محمود البقلى الحنفى ، كان عالما متقنا للفتوى ، اشتغل طول عمره بالعلوم ، ودرس بالأزهر الكتب الكبيرة ، وتولى الفتوى بمجلس الأحكام المصرية مدة ، بمرتب أربعة آلاف قرش كل شهر ، وكان هو المشار إليه والمعوّل عليه فى الفتوى فى جميع القطر ، بل وفى الأقطار الخارجية ، واستمر على التدريس والفتوى إلى أن هرم فانقطع عن التدريس فى الأزهر مع الممارسة فى بيته ، وبقيت له وظيفة الفتوى إلى أن توفى. ومع شهرته وكثرة موجوده لم يملك بيتا فى القاهرة وإنما كان يسكن بالأجرة.

ومنهم : الشيخ عبد الرحمن جويلى ، وأخوه السيد محمد جويلى ، من أجداد محمد باشا الحكيم ، وكان لهما التزام وشهرة عظيمة ، وكذلك السيد محمد الرفاعى البقلى. ، ومن علمائها أيضا : الشيخ محمود محمود المالكى ، أتقن العلوم بالأزهر ، وتأهل للتدريس ثم صار ببلده خطيب جامع سيدى سليمان ، وله فيه درس. ومنهم: الشيخ ابراهيم زيان ، عالم أزهرى تولى القضاء ببلده. ومنهم : الشيخ أحمد جلبى ، كان خوجه بالمدارس من ابتداء انشائها إلى أن توفى. وابنه الشيخ محمد ، كان من فقهاء المالكيه المشهورين ، تأتى إليه المسائل من بلاد الغرب فيفتى فيها بالصواب وغيرهم من العلماء والمتأهلين وطلبة العلم والمجاورين.

من أطباء زاوية البقلي .. محمد باشا الحكيم

وممن ترقى منها فى المناصب والرتب الديوانية ، نحو الستة بيكوات ، وإلى رتبة الباشوية العالم النحرير والعلم الشهير ، السيد محمد على باشا الحكيم ، باش جراح ورئيس المدرسة الطبية والإسبتالية وهو : السيد محمد ابن السيد على الفقيه البقلى ابن السيد محمد الفقيه البقلى. ولد فى زاوية البقلى فى سنة ألف ومائتين وثلاثين تقريبا. وبعد أن ترعرع أدخله أهله المكتب ببلده ، فتعلم الكتابة وشيئا من القرآن الكريم.

ولما بلغ سنه تسع سنين أدخله أحمد أفندى البقلى مكتب أبى زعبل – أحد المكاتب الديوانية – فلبث فيه ثلاث سنين ، أتم فيها قراءة القرآن. ثم أدخله المدرسة التجهيزية فى أبى زعبل أيضا ، فمكث فيها ثلاث سنين. ولذكائه وحسن سيره كان قلفة فرقته. ثم أدخله مدرسة الطب تحت إدارة كلوت بيك، وهناك بذل جهده زيادة مع كهال القريحة، حتى فاق أقرانه.

ولما صدر أمر العزيز محمد على بإرسال بعض التلامذة إلى باريس للتبحر فى العلوم الطبية وغيرها ، انتخبه كلوت بيك مع أحد عشر من نجباء التلامذة الذين كانوا قد تمموا دراسة الطب – وكان بعضهم قد بلغ رتبة اليوزباشى – وكان مرتب ، المترجم ، مائة وخمسين قرشا ، فترك لوالدته خمسين وأبقى لنفسه المائة. فدخل مدرسة باريس ، وبذل غاية جهده فى تحصيل العلوم الطبية والجراحية ، وشهد له جميع خوجاتها بالفوقان على من معه مع كونه أصغرهم.

ولما تمموا جميع امتحاناتهم فى مدرسة الطب ولم يبق عليهم سوى تأليف رسالة طبية ، ندبوا إلى مصر غلطا ، بدون أمر العزيز ، فأمر بعودهم ثانيا إلى باريس ليتحصلوا على الشهادة اللازمة ، فكان المترجم ممن رجع ، وألف هناك رسالة طبية فى الرمد الصديدى المصرى ، وتحصل على الشهادة وعاد إلى مصر فى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة وألف مسيحية. فألحق باسبتالية قصر العينى بوظيفة باش جراح وخوجه فى العمليات الجراحية كبرى وصغرى والتشريح الجراحى ، برتبة صاغقول أغاسى. ثم بعد قليل أعطى رتبة البيكباشى.

ثم صدر أمر المرحوم عباس باشا برفعه من قصر العينى ، وجعله فى أحد أثمان المحروسة ، لمنافسة حصلت بينه وبين بعض حكماء الاسبتالية الأوروباويين ، فتعين فى ثمن قوصون ، فصار أكثر الأهالى يأتون إليه ، وقل الوارد على الاستبالية ، واشتهر أمره جدا ، فمكث كذلك نحو خمس سنين. ثم أنعم عليه برتبة قائم مقام ، وجعل باش حكيم الآلايات السعيدية. فلم يلبث إلا قليلا ولزم بيته نحو سنة. ثم تعين فى الاسبتالية بوظيفة باش جراح وخوجة الجراحة بالقصر العينى، ووكيل رياسة الاسبتالية والمدرسة الطبية، ثم أنعم عليه برتبة اميرالاى.

ثم جعله المرحوم سعيد باشا حكيمه الخاص وأخذه فى معيته مع إبقاء وظائفه ، وأحسن إليه برتبة المتمايز ، وسافر معه إلى بلاد أوربا. وبعد وفاة المرحوم سعيد باشا ، جعل رئيس الاسبتالية ومدرسة القصر العينى. وفى سنة تسعين ومائتين وألف هجرية ، تشرف بالرتبة الأولى من الصنف الثانى. ثم فى شهر ذى القعدة سنة اثنتين وتسعين لزم بيته من غير أن يعلم السبب، فطلب التوجه إلى بلاد الحبشة مع دولتو حسن باشا نجل الخديوى إسماعيل باشا، فاستشهد هناك إلى رحمة الله تعالى.

وكان متشرفا بالنيشان المجيدى من الرتبة الثالثة مكافأة لما حصل منه مدة هيضة الكوليرا فى سنة خمس وستين وثمانمائة وألف مسيحية. ، وله من المؤلفات : كتاب فى العمليات الجراحية الكبرى ، وضعه باللغة العربية فى مجلدين ، وسماه غاية الفلاح فى أعمال الجراح. وكتاب فى الجراحة الصغرى. وكتاب فى الجراحة أيضا ، ثلاثة أجزاء طبع منها جزءان والثالث تحت الطبع. وله قانون فى الطب ، وقانون فى الألفاظ الشرعية والاصطلاحات السياسية كلاهما لم يكمل.

وقد أعقب أولادا نجباء : منهم : نجله حامد بيك ، أحد رجال الحقانية ووكيل النائب العمومى بمحكمة الاسماعيلية ، تربى فى بلاد فرانسا فى ظل الساحة الخديوية ، فتعلم بها الفنون ، وبرع فى القوانين الإفرنجية. ومنهم : نجله أحمد حمدى أفندى ، حكيم وخوجة بالمدرسة الطبية بقصر العينى برتبة بيكباشى. سافر إلى بلاد فرانسا ، وتعلم بها سنة ست وثمانين ، ثم توظف بالوظائف. إلى غير ذلك فإن ذريته وأقاربه الموظفين بالوظائف الميرية يزيدون على العشرين.

من أطباء زاوية البقلي .. محمد بك بدر البقلي

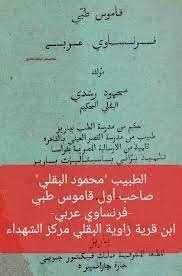

وممن نشأ من أهل زاوية البقلى أيضا ، حضرة محمد بيك بدر ، حكيم دائرة نجل الخديوى السابق حسن باشا ، وخوجة بقصر العينى ، أخبر عن نفسه : أنه من عائلة القفيعية ، وكان أهله فقراء ، وأنه دخل أولا مكتب بلده ، ولما بلغ سبع سنين أدخله أخوه مدرسة قصر العينى ، ففرح بذلك لأنه كان يرغب التعلم من صغره. ثم انتقل إلى مدرسة الخانقاه ، ثم انتقل إلى مدرسة المبتديان بالنصرية ، وقرأ العلوم الابتدائية – كالأجرومية والسنوسية – على الشيخ أحمد جلبى ، وشيئا من الحساب والثلث والتركى.

ثم دخل مدرسة التجهيزية والألسن ، فزاد عليه علم الهندسة. ثم انتخب إلى مدرسة الطب ، وكان يرغب فى علومها – كما أخبر عن نفسه – ، فتعلم بها علم الكيمياء والطبيعة والنبات والتشريح العام والخاص ، والجراحة الصغرى والكبرى والرمد ، وعلم الأمراض الباطنة ، وأخذ عن المرحوم محمد على باشا الحكيم البقلى ، وغيره.

وكان أول أقرانه هو وسالم باشا سالم ، فاختارهما أحد مشاهير علماء فرانسا الجراحين لأخذهما معه إلى مونبير لنجابتهما ، ثم تركهما لصغر سنهما. ثم ألغيت مدرسة الطب وأخذت تلامذتها إلى مدرسة المفروزة ، ثم رجع إليها نحو العشرين من نجباء التلامذة ، فكان أولهم. ثم تعين حكيما للمرحومة حرم المرحوم عباس باشا ماهتاب قادن ، فى مدة جريسنجر وراير ، وكان يومئذ برتبة ملازم ثانى. ثم سافر مع أربعة من التلامذة إلى بلاد الإنكليز لإتقان العلوم.

قال : «وهناك أتقنت العلوم ، ونلت نيشان شرف أول درجة ، وثلاثة نجوم شرف وضعت لى فى الجرنال. وأراد حكيم المملكة أن يتخذنى مساعدا له وأمكث فى بلاد الانكليز ، ورتب لى ماهية مائة وخمسين جنيها ، غير أكلى ونومى بمنزله ، فأبيت ذلك وآثرت خدمة وطنى ، وكان هذا الحكيم الماهر يلقبنى بنجمة المشرق.

ولما عدت إلى مصر أمر المرحوم سعيد باشا بامتحانى ، فامتحنت ثم جعلنى حكيم أورط المعية السوارى ، وأعطانى رتبة الملازم الأول ، وبعد ثلاثة أشهر أحسن إلى برتبة اليوزباشى ، وبعد لغو السوارى ، جعلت حكيم باشى مديرية الشرقية والقليوبية ، ثم جعلت معلما ثانيا فى علم الرمد مع حضرة حسين بيك عوف بالقصر العينى. ثم نقلت إلى معلم ثانى فى الأمراض الباطنة. ثم إلى معلم أول فى الطب الشرعى وقانون الصحة. ثم إلى معلم أول فى علم الأمراض الباطنة العام. ثم جعلت معلم علم المادة الطبية وفن العلاج وحكيم أمراض الجلد بالاسبتالية».

قال: «وقد سافر سفرا كثيرا ، وتوظفت بوظائف عديدة ، فكنت حكيم الانجرارية ببولاق ، وسافرت مع السياحين إلى الصعيد الأعلى خمس مرات – ومعى من كل سياح شهادة بحسن أخلاقى وأداء واجباتى بالدقة – ، وسافرت مع أحد جنرالات إيطاليا بوابور مخصوص مرة أخرى ، وسافرت إلى أوربا مدة الاكسيوسيون سنة سبع وستين بوظيفة حكيم الإرسالية المصرية ، ثم عدت وسافرت إلى اليمن ، حكيما للمعدنجى المشهور ، للبحث عن الفحم الحجرى.

وعند افتتاح قنال السويس ، كنت متعينا به ، فلقيت حكيما للبرنس هزى – شقيق ملك الفلمنك -، ومن حسن قيامى بخدمته أهدى إلىّ هدية جليلة ، ولما توجه إلى بلده ذكرنى عند الملك ، فأنعم على بنيشان شرف مكافأة لخدمتى. ثم سافرت إلى بلاد الانكليز وسحت فى بلاد أوربا جميعها ، أو أكثرها. ثم سافرت فى حرب الحبشة مع البرنس حسن باشا ، نجل الخديوى إسماعيل باشا ، وعدت وعاد سالما غانما ، فأحسن إلى صاحب المراحم الخديوية برتبة الأميرالاى.

وها أنا الآن متشرف بخدمتى بمدرسة الطب ، معلما وحكيما بأحد العيادات ، وحكيما بالسكة الحديد ، وحكيما لدولتلو حسن باشا ، نجل الخديوى ، ودائرته ، ومن حبى فى الوطن أنشأت ببلدى بيتا عظيما ، وملكت أطيانا ، وحفرت ساقية ، وأنشأت بستانا عظيما. وكل هذا انفع أهلى ، حيث منّ الله علىّ بهذه النعم ، والمتشرفون بخدمة الميرى من أهلى ، نحو ثلاثة عشر رجلا. ولى ابن بمدرسة الطب فى بلاد أوربا أرسله أفدينا حسن باشا ، على طرفه ، وابن آخر بمدرسة أفدينا الأعظم توفيق باشا ، نضر الله أيامهم ورفع أعلامهم».

نوابغ زاوية البقلي

منهم : مصطفى بيك ، حكيم باشا بالآستانة العلية ، تربى بمدرسة الطب فى أبى زعبل ، وسافر مع العساكر فى حرب الشام ، وبعد انتهاء الحرب بقى بالآستانة وترقى إلى رتبة أميرالاى ، وجعل ناظر مدرسة الطب هناك مدة. ثم التحق بالخدامة العسكرية. ، ومنهم : محمد بيك إبراهيم البقلى ، مهندس مأمور تقسيم مياه الابراهيمية ، تربى فى مدرسة المهندسخانة المصرية ، مدة نظر لانبير بيك ، وبلغ رتبة الاميرالاى زمن الخديوى إسماعيل. وتوفى سنة تسعين ومائتين وألف.

ومنها فى برتبة القائم مقام : حسنين أفندى أخو محمد على باشا الحكيم ، تربى بمدرسة قصر العينى. ثم سافر إلى بلاد أوربا ، وحصر منها فتوظف جشنجيا ، بدار الضرب بالقلعة ، ومعلم الكيمياء والطبيعة بقصر العينى. ثم توفى ، إلى رحمة الله تعالى ، فى سنة سبعين ومائتين وألف. وكان من أحسن خلقا وخلقا ، وله وقوف تام على صنعته ، ومنهم : أحمد أفندى سلام ، مهندس تنظيمات إسكندرية برتبة قائم مقام ، وهو من المهندسين الأول ومنهم : إبراهيم أفندى عبد الرحيم ، حكيم فى العساكر الجهادية بالآستانة العلية برتبة قائم مقام ، تربى أولا بمدارس مصر ، ثم أخذه عمه مصطفى بيك إلى الآستانة.

ومنها فى رتبة البيكباشى : أحمد أفندى ، عم محمد على باشا الحكيم ، كان مجاورا بالأزهر ، ثم دخل المدارس الميرية ، فأتقن علم الطب ، وخرج من الوظائف. وهو الآن حكيمباش فى الألايات برتبة بيكباشى ، وسليمان أفندى ، عم محمد على أيضا ، تربى فى المدارس ثم توظف بوظيفة أجزاجى ، ثم أنعم عليه برتبة بيكباشى. ، ، وأحمد أفندى جلبى ابن الشيخ أحمد جلبى ، تربى فى المدارس ، وسافر إلى السودان ، وتوظف هناك بوظيفة وكيل مديرية فاشودة برتبة بيكباشى ، ثم توفى سنة ألف ومائتين واثنتين وثمانين.

وعبد البارى أفندى ، جاور أولا بالأزهر ، ثم دخل مدرسة قصر العينى ، فتربى بها وأتقن فن الطب ، وخدم حكيما فى الألايات العسكرية ، وسافر معها فى مدة حروب سر عسكر إبراهيم باشا ، وسافر إلى سواصطوبول سنة سبعين ومائتين وألف ، وقد أنعم عليه برتبة البيكياشى ، وهو الآن معافى ببيته ، وله معاش جارى عليه ، وابراهيم أفندى صبرى ، ابن عم بدر بيك. دخل المدارس بمصر ، ثم سافر فى مدة المرحوم سعيد باشا إلى بلاد أوربا ، فتعلم بها وأتقن فن الطب ، ثم عاد فى سنة ست وثمانين. وهو الآن فى وظيفة حكيمباش فى الألايات برتبة بيكباشى.

ومنهم فى رتبة الصاغقول أغاسى ، نحو الثمانية : محمود أفندى رشدى ، تربى بالمدارس ، ثم سافر إلى بلاد أوربا فتعلم بها ، ثم عاد فى سنة ست وثمانين. وهو الآن فى وظيفة حكيمباش بمديرية المنوفية ، برتبة الصاغ. ، وعلى أفندى ابن محمد على باشا ، فى وظيفة أجزاجى وششنجى ومعلم التحليلات الكيماوية ، برتبة الصاغ. ، وعلى أفندى يوسف ، رياضى كان مستخدما فى الألايات. ثم فى أثمان مصر المحروسة برتبة الصاغ ، ثم لزم بيته.

والسيد أفندى موسى ، كان حكيمباش حكمدارية السودان ، ثم توفى وسليمان أفندى محمود ، تعلم بالمدارس ، ثم جعل معلم الطب فى مدرسة أبى زعبل ، ثم أعطى رتبة الصاغ ، وجعل حكيما بالألايات البحرية. وحافظ أفندى حسنين ، نجل قائم مقام حسنين أفندى ، تعلم بالمدارس ، ثم جعل معلم التاريخ الطبيعى بمدرسة الطب ، وأعطى رتبة الصاغ ومحمد أفندى فضة ، حكيم بالتاكة برتبة الصاغ ، وعبد الرحيم أفندى ، معلم رياضة فى المدارس الحربية برتبة الصاغ.

ومنهم فى رتبة اليوزباشى نحو العشرة ، منهم أحمد أفندى سليمان، تعلم بمدارس مصر. ثم جعل معلم علم التشريح بمدرسة الطب فى أبى زعبل، وأخذ رتبة يوزباشى. ثم توفى سنة ألف ومائتين وسبع وأربعين. ، وعبد الرحمن أفندى، أخو محمد على باشا، حكيم بالسودان برتبة يوزباشى ، وسليمان أفندى، ابن عم محمد على باشا، أجزاجى بمدرسة بنها، برتبة يوزباشى. ، وعبد الرحيم أفندى، أخو مصطفى بيك، حكيم فى الألايات، برتبة يوزباشى. ، وحسنين أفندى سليمان ، سافر حكيما فى الألايات إلى حرب الشام ، برتبة يوزباشى ، ثم توفى.

إلى غير ذلك من اليوزباشية ، والملازمين الأول والثوانى ، ونحو ذلك ، مع التشعب فى المصالح والوظائف والبلاد والأقطار ، ممن يزيدون على المائتين أكثرهم حكماء. ومنهم رياضيون عدة. ومنهم قباطين فى البحر نحو الأربعة. ومنهم واحد فلكى فى الرصد خانة بالعباسية. ومنهم من النقاشين اثنان ، غير الطباخين العشية ، وهم أربعة. وغير التجار فى البلاد، وهم نحو الستة عشر. وغير من تقدم ذكرهم من العلماء وخلافهم.

من كبار المهندسين في زاوية البقلي .. عفيفي أفندي البقلي

ومنهم ، عفيفى أفندى ، ابن السيد محمد ، ابن السيد عبد الرحمن ، ابن السيد سليمان ، وهو عم محمد على باشا الحكيم. ولد بالزاوية فى سنة عشرين ومائتين وألف ، وجاور بالجامع الأزهر ، تحت نظر السيد حسن البقلى ، وتفقه على مذهب الإمام مالك ،. ثم انتخب فيمن انتخب من الأزهر للحوق بالمدارس الديوانية ، فأقام مدة فى تعلم علم الرياضة ، وأتقن الهندسة ، وخرج بالوظائف ، فجعل مهندس قسم ، ثم باش مهندس فى المديريات ، ثم فى الديوان. وأنعم عليه برتبة القائم مقام ، إلى أن توفى فى سنة إحدى وتسعين ، من هذا القرن.

وأجرى من مدة خدامته عمليات مهمة نافعة ، مثل : ترعة البوهية والمنصورية وأم سلمة بمديرية الدقهلية ، وترعة مويس وفروعها بمديرية الشرقية ، وترعة الخطاطبة وفروعها بمديرية البحيرة. وبنى وعمر عدة مساجد بمنية غمر ، مثل مسجد العارف بالله أبى العباس الغمرى ، ومسجد الشيخ قاسم ، ومسجد الأستاذ الزنفلى ، ومسجد الشيخ يونس ، ومسجد الجوهرى ، ومسجد أبى سيل ، وجدد لها أوقافا يصرف إيرادها فى إقامة شعائرها تحت نظارة عموم الأوقاف.

وأنشأ بها وابورا لحلج القطن ، وخمس وابورات للماء فى جهات أطيانه ، وهى تزيد على ألف وخمسمائة فدان ، أكثرها خراجى جيد المحصول ، يقرب محصول القطن كل سنة نحو ألفى قنطار ، ومحصول القمح نحو ألف أردب ، غير الفول والشعير ونحوهما ، .وكان له إحسانات إلى المترددين عليه من النقود وخلافها. وجعل على نفسه ما ينوف على أربعين أردب قمح كل سنة تصرف لجماعة من علماء الأزهر وغيرهم. وعليه كل سنة ليلة فى مولد سيدى أحمد البدوى ، يصرف فيها أكثر من خمسة آلاف قرش.

وله منزل فى باب الشعرية بالمحروسة ، يقيم به هو وبعض عائلته ، وأكثر إقامته كانت فى منية غمر. وله فى مصر أملاك كثيرة ، من العقارات. وقد أعقب من الأولاد الذكور ستة : عبد الرحمن أفندى وأحمد أفندى توفيا ولم يعقبا. ومحمد أفندى ، توفى فى حياة والده ، وأعقب ولدين. وحسين أفندى ، وسليمان أفندى وعلى أفندى. وبيته إلى الآن عامر ، وخيره متزايد ، وأحوال ذريته مستقيمه.

ومن مزاياه التى لو لم يكن له غيرها لكفاه أنه كان سببا لأهل هذه القرية فى الالتفات إلى اكتساب المعارف ، واجتناء ثمرات اللطائف ، ودخولهم فى الوظائف الميرية ، وترقيتهم فى المناصب والرتب السنية ، فإنه أولهم فى ذلك ، وأسبقهم إلى الالتفات لما هنالك. بل هو أول فرقة تربت فى المدرسة ، وتوظفت فى الهندسة ، فأحب أن يلحق هذه المزايا الشريفة بأقاربه وحاشيته. فأدخل منهم فى المدارس جماعة ، فلما ذاقوا ثمراتها ، علموا أنها نعمت البضاعة ، فرغب كل منهم فى إدخال ذويه وحاشيته ومن يليه ، وسرت الغيرة فى جميع أهل القرية ، فألحقوا أولادهم بالمدارس ، وصار من كل بيت عدة رجال فى الخدم الديوانية.

فمن عائلة محمد على أكثر من عشرين. ومن عائلة بدر بيك خمسة. ومن عائلة مصطفى بيك أربعة. ومن عائلة عبد البارى أفندى ثمانية ، إلى غير ذلك. حتى زاد المستخدمون منها فى المصالح الديوانية من المهندسين والحكماء والبحارة والعساكر ، ونحو ذلك على مائتين ، غير من تربى منها فى الأزهر ، وهم نحو مائة نفس ، ما بين عالم مدرس وطالب متأهل ، وحفظة للقرآن نحو الخمسين رجلا ، وغير من بالمكاتب التى بها فى بحر التعليم وهم نحو ثمانين طفلا وغير التجار وأرباب الحرف فى القاهرة وطندتا وخلافها ، وغير من هو بالمدينة المنورة فى خدمة الحجرة الشريفة ، ومن هو بباريس لإتقان الرياضة وعلوم الطبيعة ، فلو نسب جميع ذلك إلى عدة الذكور من سكانها لوجدوا أكثر من النصف ، وهى مزية انفردت بها هذه القرية. رحم الله من كان سببها رحمة واسعة.

من كبار المهندسين في زاوية البقلي .. محمد بك بليغ

ومنهم : محمد بيك بليغ بن إبراهيم منصور. تربى فى ظل العائلة المحمدية أيضا ، وأقام بمدرسة المهندسخانة ببولاق تحت نظارتنا أربع سنين ، فتعلم فنونها وكان من نجباء تلامذتها ، ثم تنقل فى الوظائف ، وهو الآن من رجال أركان حرب بالجهادية ، وله إلمام باللغة الفرنساوية ، وقد سألته عن ترجمته فأملى ما نصه :

«إنى من عائلة من أهل زاوية البقلى ، دخلت أول أمرى مدرسة المبتديان بالمحروسة سنة ١٢٦٠، فتعلمت بها القراءة والكتابة ، ولما تولى الحكم المرحوم عباس باشا ، نقلت المدارس إلى أبى زعبل فأقمت بها هناك زمنا. ثم صار فرزى إلى مدرسة المهندسخانة ببولاق ، من ضمن من أختير لها من مدرستنا ، وكانت إذ ذاك بسراى محمد على.

وبعد قليل نقلت إلى محل هيئ لها بورشة الجوقى بجوار المطبعة الكبرى ببولاق أيضا ، فأقمت بها أربع سنين ، وفيها تحصلت على الفنون الرياضية وفن الرسم واللغة الفرنساوية. ثم فى سنة ١٢٧٠ تعينت فى الاستحكامات التى أنشئت بالقناطر الخيرية ، وذلك هو أول الشروع فى إنشائها ، وفيها ترقيت إلى غاية رتبة اليوزباشى. ثم نقلت إلى وظيفة أركان حرب تحت رياسة مير شير بيك ، وفيها ترقيت إلى وظيفة الصاغقول أغاسى ، بمرتب ألف وخمسمائة قرش.

ثم جعلت مهندس السكة الحديد ، فمددت منها من دمنهور إلى الرحمانية. ثم نقلت إلى سكة حديد الوجه القبلى فمددت منها من إنبابة إلى محطة الواسطة وذلك نحو ستين ميلا إنكليزيا ، ومن فرع الفيوم إلى محطة أبى كساء ، وهى نحو عشرين ميلا ، مع ما فى تلك الأشغال من القناطر والبرابخ ، وبلغ مرتبى وقتئذ ألفى قرش ، وكان ذلك تحت رياسة فايد بيك.

ثم عدت ثانيا إلى أركان حرب. ثم تعينت فى جملة أشغال ، منها : بناء سراى الجيزة الخديوية ، أقمت بها نحو سنتين ، وأحسن إلى فيها برتبة القائم مقام. ثم فى بناء قناطر السكة الحديد من إنبابة إلى ناحية إيتاى البارود ، وطول هذا الخط نحو خمسة وثمانين ميلا إنكليزيا ، وبعد تمام ذلك عدت إلى أركان حرب.

وفى آخر شهر ذى القعدة من سنة ١٢٩٣، سافرت إلى بلاد الحبشة فى التجريدة التى وجهها الخديوى إسماعيل باشا إلى تلك الجهة ، فمكثت فى تلك السفرة نحو أربعة عشر شهرا ، فسافرنا من المحروسة إلى السويس فى السكة الحديد ، ومنها إلى مصوع فى بوابير البحر البخارية ، فوصلنا إلى مصوع فى مسافة ستة أيام وأقمنا فيها مدة.

قال : «وقد مكثت بهذه المدينة نحو شهر مع رفقتى ، وعملنا الخريطة اللازمة لتلك الجهة بسواحلها ومينها منفصلة. ثم من هناك توجهنا فى رسم طريق مسار الجيش إلى الحبشة .. ثم سافرنا إلى محطة قرع ، وهى نحو ساعتين بالمشى المعتاد ، وقبل وصولها واد متسع ، يقال له وادى قرع ، مشحون بالأشجار والخيرات ، وفيه البلدة المسماة قرع ، يسكنها نحو أربعمائة نفس ، وبها كنيسة كتلوكية فيها نحو خمسة رهبان.

وعند هذه المحطة التقى الجمعان المصرى والحبشى ، وحصلت بينهما الواقعة المعروفة فى ٧ مارس سنة ١٨٧٦ ميلادية ، موافقة لسنة ألف ومائتين وثلاث وتسعين هجرية ، واستمر الالتحام ثلاثة أيام. وقد عملت بها طابية من التراب ، وعندها ماء عذب يؤخذ إلى الطابية بسهولة ، وهى آخر مسير الجيش المصرى ..

وبعد انتهاء الاستكشاف ، وعمل الرسومات والميزانيات عدت بمن معى إلى مصوع. وفى أوائل شهر فبراير سنة ١٨٧٧ افرنجية ، وذلك يوافق شهر صفر الخير سنة ١٢٩٤ هجرية ، عدنا إلى مصر المحروسة. وكان نزولى بالوابور المسمى سمنود مع طائفة من التجريدة ، وكان سير ذلك الوابور لا يزيد عن ستة أميال فى الساعة الواحدة ، فوصلنا إلى فرضة السويس فى ثمانية أيام ، ومن السويس إلى القاهرة فى وابور البر ، فى قطر عين لحضور العساكر الآتية من هناك “.