حتمية التجديد في الفكر الإسلامي

1 / آن الأوان أن يظهر طريق وسط بين (الخائفين على الإسلام) و (الخائفين من الإسلام) ، من الحتمي أن نصل إلى الإدراك الحقيقي لمشاكل الأمة حيث يظن البعض أن التخلف ناتج عن ضعف الإيمان والخلق فقط وأن مشروع الإسلام السياسي وشعاراته كفيلة بتحقيق التقدم ، لكن الحقيقة هو غياب الفكر الإسلامي الرشيد القادر على التواصل مع العالم وهو ما يحتاج إلى تجديد فقهي وفكري شامل يصوغ رؤية جديدة لفهم الدين وعلاقته بالحياة بعيدا عن الموروثات الجامدة للسابقين.

2/ أهم مقاصد التجديد ترشيد الحركة الاسلامية إلى طريق الوسطية والاعتدال انطلاقا من فهم كلي وموضوعي للمقاصد العليا للشريعة من خلال رؤية تعتمد على اجتهاد عقلاني لفهم النصوص ومعالجة عدد كبير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية فى الحياة بصورة تتوافق مع متغيرات العصر الحاضر ويرون أن الدعوة إلى الإصلاح لا تكون إلا من خلال وسائل معتدلة وسلمية تقوم على دمج الجمهور العريض للصحوة الاسلامية فى الحياة السياسية والاجتماعية وذلك فى اطار الدستور والقانون.

3/ (تجديد الإسلام) تعبير نبوي نطق به الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي(ص) قال :- ” إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ” ، وأيد القرضاوي ما رجحه ابن الأثير في كتابه (الجامع للأصول) والحافظ الذهبي وغيرهما أن (من) في الحديث تصلح للجمع كما تصلح للفرد ، فيجوز أن يكون المجدد جماعة لا واحدا ، أي مدرسة وحركة فكرية وعملية تقوم بتجديد الدين متضامنة.

4/ يهدف التجديد إلى تكوين طليعة إسلامية تتميز بالإيمان والخلق والفقه والترابط قادرة على قيادة المجتمع المعاصر بالإسلام دون تقوقع ولا تحلل ، وعلى علاج أدواء المسلمين من صيدلية الإسلام وتنجح في تكوين رأي عام يعي رسالتهم دون تشويش أو تشويه وبالتالي يتهيأ المناخ العام لفهم حقيقة الرسالة الإسلامية ، والحضارة الإسلامية .

5/ تعتمد أفكار التجديد على تصحيح التصور عن الإسلام عند المسلمين وغير المسلمين ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والفتاوى القاصرة التي شاعت عند فصائل من الإسلاميين أنفسهم ، وإيجاد فقه ناضج بصير للحركة الإسلامية الجديدة قائم على تأصيل شرعي مستمد من نصوص الشريعة ومقاصدها ، وتعريف النخبة المثقفة بجوهر الإسلام وحقيقة الدعوة.

6/ مجالات العمل تتنوع ما بين التربية لتكوين الإطارات البشرية ، والعمل الدعوي لنشر الفكرة الإسلامية وردها إلى الوسطية (الاعتدال) والشمول ، والعمل الاجتماعي الذي يحفظ الهوية ويحارب الفقر والجهل والمرض والرذيلة ، والعمل الاقتصادي للمشاركة في تنمية المجتمع ، والعمل الجهادي لتحرير الأرض والمقدسات ومقاومة المعتدين ، والعمل السياسي حتى يتولى أمرنا (القوي الأمين) ونملك حرية الإرادة واستقلال القرار.

7/ فقه التجديد يتكون من فقه الاختلاف (بيان التعدد المشروع والتفرق المذموم) ، وفقه السنن في الكون ، وفقه المقاصد في الشرع ، وفقه الموازنات وهو الذي يمزج بين الفهم الاجتهادي للنصوص والمقاصد والأدلة ، ومصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية وعلاقتها بالواقع المبني على دراسة دقيقة ومعلومات موثقة وإدراك لمفردات المعيشة ) ، وفقه الأولويات (الذي يحدد النسب بين الأعمال والتكاليف الشرعية ويضع كل عمل في مرتبته وكل تكليف في وقته) .

8/ الفهم المجدد لا يرضى أن يحبس في قفص القديم ولا يتعبد بالأشكال الموروثة ولا يجمد عند الوسائل المعهودة بل يؤمن بالاجتهاد ويرفض التقليد لذا فهو يجدد في الفقه وفي التربية وفي السياسة وفي شتى المجالات الدعوية ويتجاوز آفات الفكر الحركي (المؤطر) عند الإسلاميين الذين جمدوا على شكل معين في التنظيم أو وسائل معينة في التربية أو صور معينة في الدعوة أو مراحل معينة في الوصول إلى الهدف أو أفكار معينة في السياسة.

9/ من أهم سمات الفهم المجدد (العقلية العلمية) وهي التي لا تقبل دعوى بغير دليل ولا نتائج بغير مقدمات وتصدر قراراتها وهي بعيدة عن الارتجالية والذاتية والانفعالية والعاطفية والغوغائية والتحكمية والتبريرية وتركز على ما يحقق مصالحها وأهدافها لا ما يرضي أهواء العوام ، وتتميز هذه العقلية بالنظرة الموضوعية واحترام التخصص والقدرة على نقد الذات والاعتراف بالخطأ والبعد عن التفسير التآمري للتاريخ والاهتمام الأكبر بالبناء والعمل لا بالمراء والجدل.

10/ منهج الاستدلال المطلوب يكون في الاحتكام للنصوص المعصومة لا لأقوال الرجال ، ورد المتشابهات إلى المحكمات والظنيات إلى القطعيات ، وفهم الفروع والجزئيات في ضوء الأصول والكليات ، والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد وذم الجمود والتقليد ، والدعوة إلى الالتزام لا التسيب في مجال الأخلاق ، والتيسير لا التعسير في مجال الفقه ، والتبشير لا التنفير في مجال التوجيه ، والعناية بغرس اليقين لا بالجدل في مجال العقيدة ، والعناية بالروح لا بالشكل في مجال العبادة ، والعناية بالاتباع في أمور الدين والاختراع في أمور الدنيا.

11/ الوسطية (الاعتدال) تعني ببساطة ” وضع كل شئ في موضعه ” لأن الكثيرين يدعون انتسابهم للوسطية من وجهة نظر محددة ، فمنهم مثلا من يدعيها لمجرد أنه لا يستعمل العنف ولايخرج على الحاكم واعتبر ذلك قمة الوسطية رغم أفكاره الظلامية ، وآخرين ينسبون أنفسهم لها لمجرد أنهم يحلقون اللحية ويلبسون الملابس العادية ويدخلون الانتخابات رغم نزعتهم الإقصائية ، وقد نسي الجميع أنه منهج تفكير قبل أن يكون سلوكا عمليا.

12/ يفهم البعض خطأ مسألة الاعتدال عندما يظنون أنه قرين الأخذ بالرخص أو التساهل في الشعائر أو التنازل عن الأخلاق الإسلامية غافلين عن كونه منهاجا عقلانيا يضبط الأمور كلها (الإيمانية والخلقية والحياتية والفكرية) ، مع ملاحظة أن العقلانية لا تعني معارضة النصوص القطعية وإنما الاجتهاد في فهم مسائل الفقه والشرائع ، والتسليم الكامل في مسائل الإيمانيات و الشعائر.

رؤية إسلامية معاصرة

1/ في الجوهر من فكر مدرسة التجديد إيمان راسخ بالإسلام الحضاري الداعي إلى العمل الاجتماعي البناء والذي يشكل وعاء فكريا وثقافيا و موجها أخلاقيا بصورة عملية قادرة على تحسين ظروف الحياة ، وترتكز المهمة على بعدين ، أولهما تقديم فهم أكثر رشادة ووسطية للإسلام ، وثانيهما القيام بالتغييرات اللازمة في الهياكل السياسية والاجتماعية التي تعوق صناعة مجتمع إسلامي قوي ومستقل مبني على هذا الفهم.

2/ أنكر القرآن الكريم على المسلمين في عهد النبوة أن يتوجهوا جميعا إلى ساحة الجهاد مغفلين ساحة أخرى لا تقل قداسة عنه ألا وهي ( التفقه في الدين ودعوة قومهم ) ، يقول الله تعالى :- ” وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ” التوبة 122 ، ذلك أن بناء المجتمع المؤمن وصناعة الشخصية المسلمة هي الأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك الجهاد والعمل السياسي وكل نشاط آخر.

3/ منهج الاعتدال يعني المشاركة الفاعلة في الدعوة الإسلامية بصورة مجددة تقوم على المساهمة القوية في خدمة المجتمع و نهضة الأمة وبناء الوطن لأن أهم أبواب الجهاد حاليا أن تملأ الفراغ الذي خلفته المعارك السياسية وأن تقدم للمجتمع فكرة عملية جديدة تجمع بين الوطنية والتدين ، وترى أن (مقاصد الإسلاميين) في ثوبها الجديد لابد أن تواكب متطلبات العصر واحتياجات الناس وأن تكون رؤيتها الأساسية في اتجاه تحقيق الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة.

4/ المدرسة المجددة فى (مصر- القرن الخامس عشر الهجري) تختلف عن سابقيها فى فارق جوهرى يحدد ثقافة الانتماء فهى تعرض رؤيتها باعتبارها اجتهادا يرتبط بالظروف المحيطة وما توافق منها مع متغيرات الزمان والمكان والأشخاص وليست احتكارا للحقيقة ولا تفرض أحكاما مطلقة كما أنها تفتح بابها لكل منتسبي التيارات الإسلامية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية للمشاركة.

5/ رسالة التجديد نهضوية ثقافية جامعة تنطلق من فهم كلي وموضوعي للمقاصد العليا للشريعة وتهدف إلى إعادة البناء العقلي والمعرفي للإنسان خاصة فى مراحل النشأة والشباب من خلال الحراك المجتمعي والسياسي مع التركيز الشديد على الاعتناء بالناشئة لحمايتهم من الانحراف الخلقى والاستفادة من حيوية الشباب بتوظيفه فى مجالات الخدمة العامة المتعددة بعيدا عن الغلو والتعصب فى إطار دعوة بناءة لغرس قيم التعايش مع المجتمع والتوافق مع منجزات الحضارة الغربية دون خوف على الهوية الوطنية فى زمن العولمة بفضل الإيمان الراسخ والخلق القويم وحب الوطن واحترام الآخر والمشاركة الإيجابية الفاعلة.

6/ الفكرة المجددة تستفيد من تراث كل من سبقها فهى تلتقى مع سابقيها فى معنى (رباني العبادة) حيث ترى الالتزام الحرفي بالنصوص فى فى مسائل الإيمان (العقيدة) والإسلام (المناسك والشعائر) والإحسان وأهمية العلم الشرعي ،لكنها تختلف معها فى محاولتها صبغ الحياة كلها بالصبغة السلفية إذ أن مجالات التربية والحياة والسياسة تتسع وتقبل التنوع ، كما تؤكد على أهمية التربية والارتقاء الخلقي على منهاج السنة النبوية المطهرة (سني التربية) ومراعاة التدرج لكن دون أن ألزم المرء برؤية فقهية محددة فى شئون الحياة أو رؤية سياسية مسبقة لو خالفها تعتبره الجماعة مروقا ونقصا فى التربية وهو الفكرة التي عفى عليها الزمن كما أنها لا تعتبر الفرد جزءا من قطيع وإنما له قدر كبير من استقلالية الرأي.

7/ المنهج العقلاني هو المحدد الأول لهذه الأفكار فيما يتعلق بالعلاقة بين الشريعة والحياة حيث تخاطب المصريين بما يوافق طباعهم وعاداتهم وثقافتهم وتراثهم الحضارى المتنوع و تسلك مسلكا معتدلا يتوافق مع ظروف مصر وأحوالها قادرا على طرح رؤية مستقلة فى المجالات المختلفة فهو يتمايز عن كل الإسلاميين بالنزعة الوطنية المصرية (أى أنه يخص المصريين وليس له امتدادات خارج حدود الوطن) ويدعو إلى العدالة الاجتماعية بصورة تنحاز إلى الطبقات الكادحة والشباب الصاعد

8/ يدعو منهج التجديد إلى ثقافة قومية جديدة (مصرية الانتماء) تؤمن بالعقلانية وتقتنع فى ضوئها أن بناء الوطن ونهضة الأمة المصرية وامتلاكها أسباب القوة والتقدم والمدنية هى أعظم خدمة لنصرة الدين وتحرير المقدسات والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ( بصورة عملية فعالة تقوم على مبدأ التسامح بلا ضعف والتعايش بلا خوف).

9/ منهاج التجديد المنشود لا يبني قناعاته على نظرة ماضوية حيث نجد أنفسنا غير مضطرين لاتباع اجتهادات ورؤى فقهية ودعوية لأئمة عاشوا وماتوا منذ عشرات السنين (مع الإقرار لهم بالفضل والتميز فى زمنهم) وإنما نستقي فكرنا من الجمع بين الأصالة (المنهج النبوى من نبعه الصافي دون إضافة اجتهادات البشر) والمعاصرة (النظر للمستقبل واستلهام روح المدنية الحديثة فى الدعوة والبناء).

10/ منهاج التجديد يتبنى مفهوم العمل الدعوي المجتمعي القائم بصورة أساسية على تفعيل الدور الحيوي للقطاع الأهلي بأنواعه المتعددة (التثقيفي والخدمي والتنموي) من أجل بث روح جديدة تنطلق من أرضية وطنية إسلامية لإعادة بناء الإنسان المصري من النواحي الروحية والنفسية والجسدية والعقلية وما يتطلبه ذلك من جهود متضافرة في مجالات التعليم والصحة والتوعية الثقافية والمعرفية والدينية ثم المساعدة الفاعلة في مجال التأهيل لسوق العمل واكتشاف المواهب والمشاركة في خلق مناخ ملائم للبحث العلمي الذي يدعم الاقتصاد الوطني لإحداث نهضة مصرية

بناء الإنسان

1/ غرس الإيمان : ويمثل أساس البناء ، ويعتمد بصورة أساسية على تسليح الفرد بالعلوم الشرعية الأساسية التي تمكنه من الفهم والعمل والتفكير والعبادة بعيدا عن التقليد والاتباع للآخرين ويتم ذلك من خلال إنشاء مدارس شرعية ليلية وصيفية تحت إشراف علماء من الأزهر الشريف وفق منهج يجمع بين الاستيعاب النظري والممارسة العملية للمناسك والعبادات وخلق أجواء إيمانية في المساجد خاصة في المناسبات الإسلامية وكذلك عمل مسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف واختيار أفضل الطرق الحكيمة للوعظ وأحسن الوسائل المناسبة للدعوة حيث إن الغرض النهائي لغرس الإيمان هو حسن الصلة بالله عز وجل واتباع السنة النبوية والتقوى وتحقيق ثمرات العبادة.

2/ نشر الأخلاق : ويمثل أرضية البناء ، ويهدف بشكل أساسي إلى تغيير سلوكيات المجتمع نحو المودة والرحمة وحب الناس واحترام الآخر والتواضع والحلم وما يصاحبه من وجوب القناعة بأن تحقيق سنة النبي(ص) يكون بحسن الخلق ، ويتم ذلك من خلال إنشاء المجموعات الكشفية والتطوعية وتأهيلهم للحركة الفاعلة في الجامعات والمدارس والنوادي والمؤسسات المختلفة وفق منهج يدعو إلى تزكية القلب في اتجاه الإيثار وسلامة الصدر والتعاون على البر والتقوى والتكافل الاجتماعي وفعل الخيرات والإنفاق في سبيل الله ، بالإضافة إلى بيان أهمية حسن السمت وضبط الجوارح والدعوة إلى المعاملات الطيبة في البيت والعمل والشارع والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات وأماكن التجمعات.

3/ حفظ الحياة : ويمثل أعمدة البناء ، ويهدف إلى الاهتمام بشئون الإنسان من ناحية السلامة البيئية والصحة النفسية ومشاكل الزواج والأمومة والطفولة (المجتمعية والطبية) ومكافحة الإدمان وحوادث الطرق والتلوث والاستفادة من برامج الطب الوقائي والأمن الصناعي والتأمين التعاوني ، ويتم ذلك من خلال إنشاء مراكز مجتمعية يقوم عليها متطوعون في مجالات التوعية الطبية وخدمة المجتمع لتنفيذ برامج التوعية والتأهيل في البيئة المحلية ، وكذلك برامج المكافحة والوقاية المختلفة ، إلى جانب متخصصين في الفقه الإسلامي الوسطي لمعالجة المسائل المجتمعية والمهنية والمالية بصورة توفق بين مقاصد الشريعة وواقع الناس وتكرس لفكرة قدسية الحياة الإنسانية.

4/ تنمية العقل : ويمثل جدران البناء الحامية ، ويهدف إلى بذل جهد تثقيفي وتعليمي وفكري يبني عقلية علمية مستقبلية جديدة تساهم بفاعلية في بناء الوطن وتفتح آفاق التقدم والنجاح للفرد والمجتمع ، ويتم ذلك من خلال إنشاء مؤسسات أهلية للعلوم والثقافة توفر التعليم التكميلي المؤهل لسوق العمل بتكاليف رمزية خاصة مجالات الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية والدورات المتخصصة التي يمكن إتاحتها في المهن المتنوعة ، وكذلك اكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والثقافية والفنية وإنشاء المنتديات الفكرية والسياسية وعمل مراكز بحثية تهتم بقضايا الحريات والعدالة وحقوق الإنسان والالتزام الديني وحب الوطن.

قيم التصالح المجتمعي

1/ القيم اللازمة لصناعة فكر إسلامي مستنير معتدل واثق من نفسه لا يقف وحده منعزلا ، فوجود الآخر سواء داخل أو خارج حدود الإسلام أمر يفرضه الواقع ، والتعددية البشرية هي تعبير عن إرادة الله ورحمته ولا يمكن تصور الحياة بمعزل عن التفاعل مع الأديان والأفكار والثقافات والمجتمعات المغايرة لكن علينا أن ننقله من خانة (صراع الحضارات) إلى خانة (لقاء الحضارات) هذه القيم هي: (التوافق والتسامح والتعايش والتفاهم) التي ينبغي أن تكون الحاكمة لتصوراتنا الفكرية وسلوكياتنا العملية.

ا- التوافق : وهو الفيض الدافق للحقائق الإيمانية للإسلام والذي يضبط متغيرات الواقع المعاش وفق العقيدة بصورة تشعل جذوة الإيمان في القلب وتعين المرء على سلوك منهج الاعتدال في الأمور كلها فلا يطغى الجانب الروحي ليعزله عن الدنيا ولا تشغله الجواذب الأرضية عن العبادات المكتوبة بل يدفعه الإيمان إلى تعبيد الحياة كلها لله رب العالمين.

ب – التسامح : وهو النزعة الأخلاقية التي يجب غرسها في نفس المرء منذ الصغر وفي كل مراحل التعليم لتشمل نظرته للآخر وتحدد السلوكيات العامة تجاه أفراد المجتمع خاصة المختلفين معه ثقافيا وفكريا وكذلك مع العالم من حوله في خطوة هامة للقضاء على التعصب الطائفي والسياسي ، مع التأكيد على أن هذه الفضيلة لا تعني الضعف أو التنازل عن المقدسات أوالاستسلام للأعداء.

ج – التعايش : وهو تمكين المرء من تخير الاجتهادات الفقهية المعتدلة التي تسهل له الانفتاح على الحياة ولا تثير خوف المجتمع من الإسلام وأحكامه بسبب الصورة الذهنية السلبية للإسلاميين عند طوائف عديدة وكذلك تطوير وسائل الدعوة لتلائم واقع الناس وقراءة احتياجاتهم لتلبيتها مع البعد عن الغلو والتطرف في الأحكام والمعاملات.

د – التفاهم : وهو المقدرة العقلية على استيعاب كافة الآراء والأفكار والثقافات دون تشنج أو انهزامية مع إيمان كامل بحرية التعبير والإبداع ويقين راسخ بقوة الفكرة الإسلامية وقدرتها الفائقة على الانتشار والتأثير مع القناعة بتعدد التيارات الفكرية والمذاهب الفقهية داخل الإطار الإسلامي وقبوله لتعدد التيارات السياسية والثقافية المتنوعة حتى الموجودة خارج إطاره بل قدرته على التعامل معها جميعا بعقلية متفتحة.

2/ الفكرة التجديدية ترى أن ظهورها في هذه المرحلة الزمنية أمر تحتمه المصلحة ويتناسب مع متطلبات المستقبل في دولة يشكل الشباب والناشئة أكثر من نصف سكانها ويرى أنه الأقدر من غيره على مواكبة روح العصر الذي يحتاج لتيار الاعتدال وقيمه التي تحفظ وتجدد دعوة الإسلام في جيل صنع ثورة مجيدة ستفتح الطريق أمام أجيال أخرى لتنشأ نشأة طبيعية في أجواء الحرية والعقلانية والانفتاح المعرفي.

3/ إن نشر قيم التصالح بين الفكر الإسلامي والجماعة الوطنية المصرية على اختلاف طوائفها يقدم الحل للإشكالية الكبيرة المتمثلة في رفض بعض الإسلاميين لنظام الدولة الحديثة ، وذلك من خلال النظرية السياسية التي تتبنى نقاط الالتقاء بين الإسلام والديموقراطية (دولة العدل) التي تقوم على قيم الإسلام لكن في قالب الدولة الحديثة بكل مفرداتها.

4/ في المجال المجتمعي نأمل أن تعالج هذه القيم مشكلات عديدة مثل الاحتقان الطائفي والتطرف الديني والفساد الأخلاقي والقضاء على عدد من الصفات المذمومة مثل التواكل والسلبية والأنانية ، وذلك عن طريق بناء ثقافة التعاون البناء والتكافل الاجتماعي وتعظيم فكرة المشاركة التطوعية في إطار العمل الجماعي بمفهومه المدني.

5/ الإسلام هو دين العقلانية وأنه لم يتعارض يوما مع الحداثة وإنما ظهر هذا الفصام النكد في القرنين الماضيين من أناس شعروا بالإنهزامية أمام الحضارة الغربية غير مدركين أن الجميع على مدار التاريخ ساهم في صنع هذه الحضارة بما فيهم المسلمون في فترات معينة ، وراحوا يفرضون رؤاهم المذهبية الضيقة على عموم الناس بما فيها من اجتهادات جاوزت زمانها بقرون تحاول فصلهم عن الواقع وتسعى لإعادتهم إلى حقب ولت سواء بتصورات فقهية تصبغ حياتهم بحجة الاقتداء أو رؤى سياسية تشغل تفكيرهم بحجة إعادة مجد الإسلام.

6/ غابت الحكمة عن عقول كثيرة وقعت في الإعجاب بالغرب حتى الثمالة واقتنعت أن السبيل إلى الرقي والتقدم في اتباع الغرب في كل شئ خيرا كان أو شرا وابتعدت عن الدين جملة وتفصيلا غير ناظرين إلى الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعوب المختلفة الذي يجعل مفهوم الحضارة ذاته أمرا نسبيا ، كما أن التقدم المادي لدولة ما قد يكون نابعا أساسا من ثروات أرضية وموقع جغرافي وليس من قيم وأفكار مهما أخذنا بها لا ندركها والأولى أن نحافظ على أصولنا ونبحث عن مصادر قوتنا سواء الفكرية أو المادية.

7/ تأجج الصراع بين العلم والدين في القرنين الماضيين حيث صور الأمر على أنه اختلاف بين الدين ممثلا في الشريعة وقواعدها وبين الحياة ويمثلها العلم الحديث وانجازاته حتى يبدو كأنهما طرفي نقيض ، لكن الأسباب الحقيقية كانت لدى مجموعات متباينة من البشر يمكن إيجازها في :

ا – الجهل والجمود : سواء عند المتحمسين للإسلام بفرضهم رؤية أحادية أو النظرة السطحية للمكون الثقافي للحضارة الغربية وكذلك عند المتأثرين بالغرب عندما جهلوا دينهم واعتبروه تراثا وليس وحيا يوحى ، حيث استمسك رجال الفقه الإسلامي بآراء ومذاهب ماضية ورفضهم محاولة الاجتهاد وكذلك علماء الإنسانيات الذين يريدون إخراج الدين بالكلية من الحيز المعرفي باعتباره أمرا رجعيا.

ب – العناد والكبر : وهو آفة البشر العظمى والذي دفع كل صاحب رأي للتمسك به والدفاع المستميت عنه حتى لو تبين له الحق مما يؤدي إلى (شخصنة المشكلة) والبعد عن الحياد والموضوعية وتسببه فساد النوايا وتضارب المصالح وتأثير الأتباع واتباع الهوى ، فيضيع الحق بين مخطئ مجادل عليم اللسان ومصيب عاجز عن الإفصاح والبيان.

ج – القناعات المسبقة : والتي يروجها الجانبان دون تعقل مما أدى إلى نوع من التنميط الفكري بقناعات مغلوطة عن الإسلام أو الغرب عبر عمليات غسيل مخ على فترات طويلة مثل ما يروجه الإسلاميون من ارتباط التقدم بالحكم الإسلامي أو ما يردده العلمانيون مثل مسئولية الدين عن تخلفنا ، ويستعمل كل طرف وسائل شتى لإثبات رأيه وبيان خطأ الآخر واعتباره عدوا لدودا يستوجب الحذر.

محددات الدعوة والتربية

1/ المنهج التربوي الناجح للدعاة هو الذي يجمع بين التزكية والعلم حتى يصل الداعية إلى مرتبة أولي الألباب (الحكمة) وتعني إدراك مكانة العقل الحقيقية باعتباره الوعاء الذي يستقبل الوحي الإلهي ويتعامل مع النصوص ومفردات العبادة ، وجدير بالذكر أن الشرط الثاني لصحة العبادة بعد الإسلام هو (العقل) بمفهومه الشامل أي معرفة الله تعالى وإفراده بالتوحيد وتنزيهه عن الحوادث والتوجه له وحده بالقربات وطلب الثواب والتوكل عليه وما يتبع ذلك من وجوب التفكر والتدبر والذكر بالقلب واللسان حتى يحل حب الله ورسوله في الجوانح فيشغل المرء عن سفاسف الدنيا وزينتها (كمال العقل).

2/ كمال العقل يهيئ الداعية لمستوى إيماني وأخلاقي وذهني يمكنه من الحكم الصائب على الأمور دون مؤثرات الاتباع والتقليد وتسهل له مسألة الاجتهاد الفقهي في شئون الحياة المختلفة وتشكل له القوة الدافعة للإصلاح حيث يستشعر الأجر الأخروي على العمل المجتمعي البناء ، كما تيسر له المقدرة على الإمساك بدفة التوجيه والحكم على الأشياء بالعدل ومراعاة مصالح العباد والتوفيق بينها وبين مقاصد الشرع دون إفراط أو تفريط وتعينه على الوصول إلى مقام (القدوة الطيبة) الذي يشكل حجر الزاوية في الدعوة الجديدة (الموعظة الحسنة).

3/ مقام (القدوة الطيبة) صعب المنال لأن القدوة المقصودة هاهنا ليست في الهدي الظاهر ولا في التمايز السياسي فقط كما يفعل الإسلاميون وإنما أساسها المعاملة الطيبة مع الناس كافة مع ما يتطلبه ذلك من تضحيات أهمها بذل الوقت وهو الأمر اللازم لمن أراد أن يتصف بصفات الرائد الاجتماعي الذي يقضي حياته مع الناس معايشا ومخالطا لهم ويعد نفسه جيدا بالقراءة والاطلاع ويتخلى عن منافسة الناس في دنياهم مدركا أن الجهاد الحقيقي هو بناء الإنسان وهو أشد من جهاد السيف والساعد إذ يحتاج إلى الصبر الجميل والخلق القويم والعطاء الكريم ولا يقدر عليه إلا أولو الألباب الذين نبهت عقولهم فتمكنت من الرصد والتأمل وانتقاء الدر الثمين من باطن الأرض السبخة فإذا هو يضئ ويتلألأ.

4/ الطريق إلى الحكمة يبدأ بالوحي الإلهي ، فقد وصف المولى عز جل كتابه بكلمة (القرآن الحكيم) ومن على عباده أن أرسل لهم رسولا يعلمهم (الكتاب والحكمة) وبين في مواضع عدة منزلة (أولي الألباب) الذين يفقهون الآيات ويعقلون الأمور وذكر أمثلة عديدة للحكمة والحكماء تراها جلية في نصائح لقمان الحكيم لولده وسلوك ذي القرنين مع رعيته وتلمحها واضحة في بلاط الملك سليمان الحكيم الذي جمع أصحاب العلم وأهل التنفيذ مما جعله دائم الشكر على ما حباه الله به من نعم ، والداعية الحكيم لا بد أن ينزل نفسه ست منازل :

ا – صاحب القلب السليم : ويأتي من التغذي بالوحي والعلم كما تتغذى ملكة النحل على غذاء الملكات فتختلف كليا عن عموم الشغالة ، كما ينبع من إدراك حقيقة الحياة الدنيا (لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) فيعزف عن شواغلها ويصبح مقصوده علويا مرسومة خطواته بعناية فتثمر قلبا سليما ونفسا تواقة ترفعت عن بقية الأنفس فلا يصيبها ما يعتريهم من تحاسد وتباغض وتنافر وتنافس على الأموال والمناصب والشهوات.

ب – مقام الأب الرحيم : وتأتي من القيام بواجبات الدعوة والرعاية واكتشاف المواهب وتوظيف الطاقات بالحب والود والرغبة في نجاح المدعوين من الشباب والناشئة نجاحا يفوق الآباء فنجاحهم رصيد له ولهم ، ويقدم أخلاقيات المرحمة على كل ما عداها فيتمكن من استيعاب من لا يمكن استيعابه بغيرها ويبتعد عن الغلظة والفظاظة التي تفض الناس من حوله ، وهو مع ذلك بعيد عن خوارم المروءة وصفات العوام متحليا برداء المهابة دون كبر والاحترام دون تعالي.

ج – منزلة الشيخ الجليل : وهو مقام الصدع بالحق والتحلي بالصبر ، وامتلاك الخبرة التي تولدت من التنقل الدائم بين صحائف الكتب ومعايشة الواقع ورؤية الناس ومعالجة القلوب والوقوف في المحراب والجلوس في حلق الذكر والسعي في طلب العلم ، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة جاوز حماس الشباب الجامح وسلوك المراهقة النافر وأدرك قربه من الحمى فتزود بالعلم النافع والعمل الصالح ووصل إلى الاعتدال الحق.

د – موضع العبد الذليل : وهو موقف الإذعان للملك العلام الذي بيده ملكوت كل شئ فيخبت قلب العبد ويتحلى بالتواضع الجم والأدب الرفيع متأسيا بالنبي الكريم (ص) الذي أنزله القرآن في منزل العبودية كأنها وسام الشرف في أعظم لحظات الجلال والجمال والتسبيح والحمد ، وذلك في قوله (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) عندما دعي إلى الملأ الأعلى و قوله (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) عندما أهدي النور المبين .

هـ – مكانة الأخ الحبيب : وهي نزعة المرء إلى العطاء بلا حدود بفضل العاطفة الحية والقلب المتقد الذي يجعله واسع الصدر كريم البذل ، يملك من الحياء ما يرقى به في شعب الإيمان وقد أعان غيره على الاستقامة بوجوده قدوة طيبة في الزهد والبساطة ، تنبع أخلاقه من حب حقيقي لكل بني البشر وليست مداراة أو تصنعا ، لطيف المعشر حلو الحديث دمث الخلق متمثلا قول الحق تبارك وتعالى (واخفض جناحك للمؤمنين).

و – مقام التلميذ النجيب : وهو التهيؤ الدائم للتعلم والأخذ بأسباب التربية العقلية واستحضار الفطرة الأولى التي تمكنه من قبول التغيير والاستعداد للتدريب بسلاسة مع العمل الدءوب والتزكية المستمرة بالإيمان وعمل الصالحات حتى يرتفع من (أسفل سافلين) إلى (أحسن تقويم) وهي المرتبة المرجوة للإنسان عندما يسلك طريق الهداية الحقة ويخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم حتى إذا بلغ أشده واستوى أوتي الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

إحياء علوم الإسلام

1/ الإسلام هو دين العلم وأول آيات نزلت من القرآن (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) ، فلا أجل ولاأفضل ولا أشرف ولا أنفع للإنسان بعد الإيمان مثل العلم ، وقد جاء في الأثر : ” تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمونه صدقة وبذله لأهله قربة ” ، وقرر القرآن أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، وأكد على معنى هام وهو ” إنما يتذكر أولو الألباب”.

2/ كل إدراك أزال جهلا هو علم من علوم الإسلام وبهذا يتسع نطاق العلم ليشمل ابتداءا الوحي الذي هو علم اليقين ، والعلوم الإنسانية التي تحفز النفس وتثير العقل وتفتح الطريق إلى فهم فلسفة الحياة ، ودراسة الغريزة هو علم الفطرة ، والعلم التجريبي هو علم الحواس ما تراه وما تسمعه وما تلمسه ، وما وراء الحواس هو علم أيضا وليس دربا من السحر أوالشعوذة أو مس الجان كما ظنه الأقدمون ، وعلم الطبيعة هو دليل إحكام الكون من الحكيم العليم ، وعلوم الحياة ورؤية الموت إزاحة للستار عن المشهد الخلاب ، العلم هو سباق الزمن وحركة الكون ، هو القوة الحيوية للأرض وساكنيها ، هو الطاقة الكامنة تنتظر العقل الذي يحررها ، العلم هو الذي يحفظ الإنسان ويمهد له السبيل إلى إعمار الأرض.

3/ نهضة الأمة المصرية تكون بتغليب المنهج العلمي العقلاني في حياتها وتخير الاجتهادات الفقهية التي تدعم هذا التوجه فترفع راية البحث والتجريب وتنكس راية الخرافة والدجل وتزيل اللبس الحاصل عند الكثير من الإسلاميين في مسألة موافقة العلم للدين أو مخالفته ، وكذلك الخلط الواقع لدى عموم الناس في فهم هذه العلاقة والتي يمكن توضيحها من خلال إدراك حقيقة القرآن الكريم كتاب الله الخاتم الذي نزل لمهمة واحدة هي (الهداية) إلى طريق الله.

4/ الهداية المرجوة تدور حول مجالات أربع: أولها العقائد الثابتة وما يرسخها من الوسائل العقلية والقلبية المعينة على الوصول للإيمان مثل النظر في الكون وتدبر النعم ، وثانيها الوعظ المتكرر بالقصص والأمثال والحكمة وسبر أغوار النفس والإخبار عن الغيبيات الماضية والمستقبلية ، وثالثها التكاليف العملية من شعائر وشرائع وأخلاقيات وآداب وتنظيمات لشئون الحياة وعلاقات الناس ببعضهم ، وآخرها الدعوة إلى النظر العقلي في الكتاب والكون والنفس والحياة ليصل الإنسان إلى معرفة الحق وشهود اليقين

القرآن كتاب الهداية

1/ القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين أي يرفع إيمانهم ويزكي أرواحهم ويعينهم على الدعاء الصادق للملك العلام الذي قال على لسان إبراهيم (ع) وهو يعدد نعم الله عليه :”وإذا مرضت هو يشفين” فالقرآن يشفي بقدرة الله وما يعطيه للإنسان من قوة روحية ونفسية ، لكن القرآن ليس كتابا في الطب ولا يحتوي على وصفات علاجية وليس أيقونة يستعملها الدجالون في علاج الأوهام التي رسخت عند العوام حول مس الجان والعلاج بالقرآن ، وهو ليس تميمة تعلق في السيارات فالله هو الحافظ وأولى بالقرآن قراءته والعمل به وإنفاذ مقاصد شريعته التي منها حفظ الحياة فلا يتعامل مع جسد الإنسان وأسقامه إلا الأطباء فقط.

2/ القرآن الكريم يدعو إلى التدبر في آيات الله المقروءة في كتابه وآيات الله المنظورة في كونه وآيات الله المركوزة في النفس الإنسانية وذلك ليعمق الإيمان في قلوب عباده ويستشعرون حلاوة الصلة بالله فيتعلمون الحكمة وتتزكى نفوسهم وأخلاقهم ويقبلون على منهاجه وشريعته وهذا هو الإعجاز الحقيقي لهذا الكتاب الخالد ، أن يغير في الإنسان ويرتقي به إلى سبيل الهداية الحقة ، لكنه ليس كتابا في الفيزياء ولا يحتوي على نظريات علمية أو فلكية أو حسابية والترويج لفكرة الإعجاز العلمي الذي يفسر بعض الآيات على غير مقصودها هو تكلف قصد منه تثبيت إيمان المؤمنين وهذا أمر غريب لأن المؤمن الصادق الإيمان لا يحتاج للتلفيق ليثبت على إيمانه.

3/ القرآن الكريم هو دستور المسلمين إلى قيام الساعة أمرنا الله أن نحتكم إلى شرعته وأن نعمل بأوامره ونجتنب نواهيه ودعوة الناس جميعا إلى ذلك ، لكن لا يصح أن يزج به في معارك سياسية لاستدرار العواطف الجياشة ورفعه على أسنة الرماح في المعارك أو على رءوس المتظاهرين في الشوارع فهذا وضع للكتاب الكريم في غير موضعه ، وإذا جاز ذلك في مرحلة شهدت عدم نضج الإسلاميين فلا ينبغي أن تستمر في مرحلة الدولة الحديثة التي تتيح عرض كل الأفكار والرؤى والتصورات بوسائل عصرية وحضارية.

4/ تعلم القرآن من الفرائض ، قراءة وتلاوة وحفظا وتفسيرا ، وتفسير القرآن يجب أن يتجاوز المفسرين الذين اصطبغت رؤيتهم لمعاني الكتاب في ظل ظروف ضاغطة مؤقتة بصبغة تحرض على العزلة وتكفير المجتمع ووصفه بالجاهلية مما يؤدي إلى نشأة أفكار الفرقة الناجية والجماعة الموفقة ، لابد أن يحل محله نظرة جديدة مليئة بالتفاؤل والتراحم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمشاركة الفاعلة في كل جوانب الحضارة الإنسانية وأن نحمل الخيرية إلى الناس جميعا كما أراد لنا الله رب العالمين .

الملامح العامة للفكر المنشود

فكر إسلامي جديد ، يرفع من شأن العقل و يعظم من قيمة الفرد على حساب المجموع ويفتح الطريق للمبادرة والاجتهاد ويضع تصورا جديدا لمفهوم الدولة التي تجمع بين القيم الروحية للدين الحنيف والنظم الحديثة في السياسة والاقتصاد والاجتماع لتأخذ هذه البلاد مكانتها المنشودة بين الدول ويحقق هذا الجيل الهدف المأمول وهو الشهود الحضاري للأمة الوسط ، ملامح الفكر يتلخص في الآتي :

1/ المنهج ينطلق من ثوابت الدين (الإيمان – الإسلام – الإحسان) ويتفق مع جوهر الرسالة وحقيقة الدعوة إلى الله ، ويتلاقى في بعض أفكاره مع مذاهب القدماء المختلفة في الدعوة إلى الربانية والأخلاق الإسلامية ومصادر التشريع ويتلاقى مع المدرسة الصوفية في روحها العامة.

2/ المنهج عقلاني يدعو إلى الإعلاء من شأن التفكير ويدعو بقوة لفتح باب الاجتهاد خاصة فيما جمد عليه الفقه طويلا مثل مفاهيم (الجهاد ، الشورى ، الولاء للأمة ، أهل الذمة ، مفهوم الدولة) وغيرها مما رسخ في أذهان الناس على أنه من الثوابت خاصة في مجال السياسة الشرعية.

3/ التعامل بواقعية مع مجالات حياة الإنسان المختلفة (علاقته بالله وهو مجال الإيمان وعلاقته بالناس وهو مجال الأخلاق وعلاقته بمتطلبات الحياة وهو مجال الفقه وعلاقته بالحضارة والعلم وهو مجال العقل) ، كما أنه يقرر الاعتراف بالآخر وهو الحضارة الغربية فيذكر إيجابياتها وسلبياتها ويرى عدم العزلة ووجوب التواصل معها.

4/ الدعوة للتفاعل مع كل الأفكار والآراء والثقافات لأن الحكمة ضالة المؤمن والغرض النهائي للوحي الإلهي والاجتهادات البشرية تصب في صالح الإنسان وفي صالح تسهيل مهمته على الأرض وفتح الطريق أمامه نحو الخير.

5/ يتبنى المنهج المثل العليا للإسلام في صورته النقية الداعية إلى السلم كما جعلت اللجوء إلى العنف استثناء من القاعدة ومشروطا بشروط وقيود محددة لذلك فهو يعدد صورا مختلفة للجهاد.

6/ المنهج يتوافق مع الفطرة السليمة للإنسان في دعوته إلى الشدة في مجال الأخلاق والتيسير في مجال الفقه والتبشير في مجال الدعوة ومراعاة التدرج في عملية إصلاح المجتمع والتي تشكل حجر الزاوية في التغيير المنشود.

7/ الاهتمام الشديد بمصالح الإنسان الدنيوية في كل مجالات الحضارة (سياسة ، اقتصاد ، اجتماع ، إنتاج) باعتبارها من ضمن رسالة الإسلام الخالدة التي تحمل الخيرية إلى الناس جميعا في أجواء التسامح والمرحمة لأن أول مقصد من مقاصد الدين هو (حفظ الحياة)

8/ المسلك العملي الواقعي الداعي إلى إنشاء المؤسسات الاقتصادية والجمعيات الأهلية والهيئات التعليمية بما يتوافق مع النظم المعترف بها في الدول الحديثة حيث التوسط في الفقه الاقتصادي الذي يتلاقى في مقصده مع الديموقراطية الاجتماعية (الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية).

9/ القبول بالتعدد والتنوع سواء داخل إطار الإسلام (التعاون بين الحركات الإسلامية وليس الاندماج) ، أو خارجه (بالتعاون مع الآخرين) ، كما يدعو للاستفادة من تراث الأمة السابق كله بما يوافق روح العصر وكذلك المنجز الحضاري لأمتنا وغيرها.

10/ دوام الإصلاح الشامل سواء في المجال الديني (تجديد الفقه والفكر) والمجال المدني (السعي نحو التقدم) في غير تعارض ولا حرج نفسي لوجود فهم متكامل لحقيقة واقع المسلمين وحقيقة الحضارة الغربية.

الدين .. تجديد أم إقصاء

(تجديد الخطاب الديني) من المصطلحات التي شاع تداولها في الآونة الأخيرة على لسان المسئولين ورجال الأزهر وفي وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ، وكنت أظن في بادئ الأمر أن مسألة الخوض في هذا الأمر إنما هو منوط بعلماء الأمة الثقات الذين تبحروا في العلم وأوتوا نصيبا من الفقه فكنت لا أكتب فيه لكني صعقت عندما وجدت أن الإسلام صار نهبا للسوقة والغوغاء وأنصاف المثقفين وبعض الكتاب الملحدين الذين لبسوا مسوح الرهبان وارتدوا ثوب النضال وسلكوا مسلك المرأة اللعوب إذ يدورون ويناورون للطعن في الوحي الإلهي أو إنكار حجية النصوص بدعوى (تاريخية النص) ويتنوع ذلك ما بين الهجوم على السنة والقدح في أئمة السلف والسخرية من شعائر الدين وشرائعه بل والتشكيك في القرآن نفسه ، وياليت منطلقهم كان منهجا علميا نقديا مدروسا لكنه للأسف قائم على جهل شديد بموضوع الدراسة نفسه والغريب أن منهم من يدعي أنه يسير وفق مذهب المعتزلة العقلي في التعاطي مع الدين مستغلا جهل الناس به وعدم وجوده الآن إلا في بطون الكتب.

من حق الجميع أن ينتقد كما يشاء لكن من باب التناول العام للمعارف الإنسانية بما يشمله ذلك من فكر ديني واجتماعي وثقافي وأدبي ، أما أن يدعي البعض قيامه بتجديد الخطاب الديني وكتاباته كلها تفوح برائحة الإلحاد وتروج لبشرية الأديان فهو ما لا يمكن قبوله البتة ولا السكوت عنه خاصة والجميع يعلم أنها صارت مهنة من لا مهنة له حيث يبني البعض شهرته في الإعلام من الهجوم على الدين ويصنع مجده الثقافي من نقد التيارات الإسلامية مستغلا الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد ، وعلى هذا المنوال يسير نشطاء الفيسبوك الذين أحبطتهم الحياة فتراهم وقد صدعونا بالحديث عن (نقد التراث) مقتبسين عبارات من كتب كل مهمتها هدم الدين وضرب القيم بدعوى الحداثة ومواكبة التقدم ، وكنت أظن أن هذه المشاركات العديدة ربما تكون مقدمة لرؤية مستنيرة أو محاولة لصناعة بنية فكرية جديدة وهو الأمر الذي لو تم لكان إسهاما حقيقيا لكن يبدو أنهم غير قادرين على فعل ذلك لأن النية عندهم معقودة على النقد فقط (وما أسهله).

وعلى كل حال استفدت كثيرا من كتابات الجميع حيث أدركت مدى التهافت في الطرح والسذاجة في التناول وفهمت أسباب ودوافع ذلك التلاعب والخلط عند الذين تصدوا للحديث عن الخطاب الديني من أرضية غير دينية لأننا عندما نتكلم عن تجديد (الخطاب الديني / الدين) لابد أن يتم ذلك من منطلق أنه دين (معنى الدين في اللغة الطريقة) يعيش به ملايين الناس حيث يرسم تصوراتهم ويحدد حياتهم ويؤثر بدرجات متفاوتة في عقولهم ونفسياتهم ، إننا لا نتحدث عن أفكار مجردة في بطون الكتب أو نظريات فلسفية في عقول المفكرين وإنما نتكلم عن واقع عملي حي متفاعل مع الحياة والسياسة والاجتماع والاقتصاد ومن هنا كانت خطورة الأمر ، لأن الدين لا يقتصر على العقائد والمناسك فقط وإنما يتعداه إلى مجال الأخلاق والمعاملات و مجال التشريع والفقه ومجال الفكر وفلسفة الحياة.

الدين .. نقد أم هدم

لا شك أن الباحث المنصف يرحب بكل نقد بناء مبني على الدراسة العلمية والارضية المحايدة وهكذا فإني أقبل بكل رحابة صدر أبحاث علماء مقارنة الأديان الذين كتبوا عن الإسلام بشكل موضوعي سواء كانوا مستشرقين أو عرب مهما بلغت حدة النقد لكنني لا يمكنني أن أعتبر ذلك من باب تجديد الخطاب الديني بأي حال من الاحوال وإنما أضعها في موضعها البحثي والأكاديمي حيث يفرد لها من الكتابة ما يتناولها بالتمحيص والرد العلمي المتزن القائم على دراسة الدلائل التاريخية والتراثية وفي إطار المنهج الموضوعي البعيد عن التشنج والتعصب ، لكن بالله عليك كيف أرد على من يقول إن الصلاة حركات بلا معنى وإن السجود ” وجه في التراب واست في الهواء ” أو أن الكعبة كانت في الأصل صنما وأن الحج عبارة عن وثنية أو يدبج أحدهم مقالة تروج ان الصيام مضر بصحة الإنسان وأن ماء زمزم ملوث بالسموم وأن الزكاة كانت في عهد الرسول فقط أو تبدأ عجلة الكتابة تدور حول الحرية الشخصية والدين والفن وحقوق المرأة تمهيدا لبث الأفكار الإباحية والدعوة إلى الزنا والشذوذ.

ومن ذلك الحديث عن التشريع الإسلامي بوصفه خاص بمرحلة تاريخية تمهيدا لإخراج الدين بالكلية من حياة الناس (وهو أمر مستحيل على كل حال) أو يستغل احدهم الهجوم على الإخوان والسلفيين لمهاجمة الفكر الإسلامي كله ووصمه بالتخلف والرجعية واعتباره من أساطير الأولين وأنه وافد مع الغزو العربي وينبع من أصول بدوية وجذور صحراوية وهذا في خلط واضح وجهل مطبق بالتاريخ وأحداثه مما يحملك على الشك في دوافع ذلك الهجوم ، وكذلك الاحتفاء بكل هجوم غربي على الإسلام في الكتب والإعلام والغضب عند حدوث العكس ومحاولة تبرير ذلك المديح بحجج واهية في غياب للإنصاف والموضوعية ، والغريب أنهم يفرحون بفتاوى بعض شيوخ التصوف الغريبة رغم أن توجهها العام مخالف للعقل ومغرق في الخرافة لكن يبدو ان التحزب السياسي هو الدافع وراء السكوت عنه وغض الطرف عما يقول وكذلك الحال بالنسبة لآراء بعض الإعلاميين ممن يدعون التجديد والتي تم تسويقها بإلحاح مريب رغم أنها محض نقد متواصل للتراث يتسم بضعف الحجة وغياب الدليل الشرعي والبرهان العقلي.

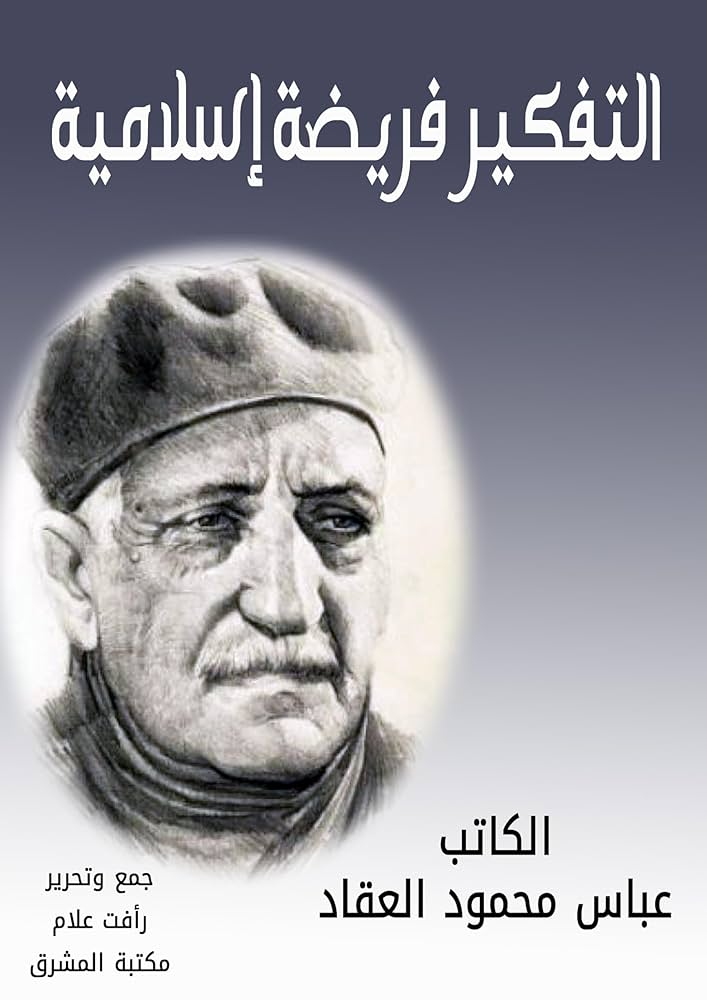

في الماضي كان سقف الحديث عن التجديد متوقف عند الخوض في القضايا الخلافية التي تحتمل وجوها عدة حتى داخل أرومة الفكر الإسلامي نفسه مثل (تطبيق الحدود وفرضية النقاب ومعنى الجهاد والإعجاز العلمي وغيرها مثل الفتاوى السلفية المتشددة واجتهادات الإسلام السياسي) لكن الهجوم الآن يتناول صلب العقيدة وأساس العبادة وبعد أن كانوا يروجون في الماضي أن الإسلام مكانه المسجد فقط لا غير أصبحوا الآن يروجون ان الإسلام لا مكان له إطلاقا ، ولم يعد الهجوم قاصرا على رموز التشدد الديني والتعصب السياسي وإنما راح يطال أشخاصا عرفوا بالاعتدال والوسطية مثل الشيخ الشعراوي ومصطفى محمود والشيخ الغزالي والدكتور القرضاوي بل طال هذا الهجوم كتابات العقاد في العبقريات وحتى كتابات طه حسين على هامش السيرة وهو الأمر يحملنا على الشك في الدوافع الحقيقية وراء الإصرار على فكرة تجديد الخطاب الديني والتي يبدو أنها تسعى في حقيقتها لهدم الدين وليس نقده وهو ما لن يحدث بالطبع.