تونس .. مدينة حسان بن النعمان الغساني

في عام 699 م. أرسل أعيان مدينة القيروان رسالة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يطلبون فيها تأمين المدينة والعناية بالمنطقة (ولاية إفريقية) وذلك حتى لا تتكرر الغارات الرومانية التي أودت بحياة القائد زهير بن قيس البلوي في درنه ، فانتدب الخليفة لهذه المهمة واحدا من أبناء الأمراء الغساسنة من عرب الشام وهو حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مغيث الأزدي والمعروف بين قومه بلقب (الشيخ الأمين) وقال في حقه على مسمع من الناس (ما أعلم أحدا أكفأ بإفريقية من حسان بن النعمان الغساني) ..

سار حسان بجيشه البالغ أربعين ألف مقاتل من العرب والبربر حتى دخل القيروان وأعاد فيها الأمن ثم انتصر على الحاميات الرومانية في كل من قرطاج وبنزرت وباجه حتى وصل إلى جبال الأوراس وأخضعها بعد أن كانت مصدر تهديد دائم للقبائل البربرية المسلمة ، ورأى حسان بثاقب فكره أن القيروان مدينة داخلية وأن هناك حاجة لبناء مدينة جديدة على الساحل تصلح للمهام الحربية والدفاع عن الولاية في البر والبحر معا فاختار موضعا على ربوة عالية على مسافة عشرة أميال جنوب مدينة قرطاج الفينيقية ..

وفي عام 701 م. اختط حسان بن النعمان مدينة تونس بجوار أطلال قرية قديمة تدعى ترشيش واستمد اسمها من الفعل (تؤنس) والذي يعني في العربية كرم الضيافة وحسن الوفادة وفي الأمازيغية معنى المخيم والتوقف بالليل وبنى فيها جامع الزيتونة والذي تحول بعد ذلك إلى جامعة كبرى وصار مركزا ثقافيا متميزا في المغرب العربي ثم بنى دارا لصناعة السفن بعد أن حفر قناة عبر طريق ساحلي يفصل بين البحيرة والبحر في منطقة تسمى حلق الوادي وأمده والي مصر عبد العزيز بن مروان بألفين من الصناع المهرة ..

وبعد أن أتم حسان مهمته عاد إلى الشام تاركا لخليفته من بعده موسى بن نصير إكمال عمران المدينة واستكمال بناء الأسطول الحربي بهدف حماية الثغور ومطاردة الرومان في البحر المتوسط ، وقد ظلت تونس الميناء الأهم طوال العصور اللاحقة لكنها تحولت إلى عاصمة كبرى مع قيام الدولة الحفصية التي اتخذت منها مقرا للحكم حيث شهدت أوج عظمتها ومجدها ثم ازدهرت بعد ذلك عندما هاجر إليها جموع الأندلسيين فتوسعت المدينة حتى صارت عاصمة شمال أفريقيا ودرة مدائن البحر المتوسط ..

القيروان .. مدينة عقبة بن نافع

القيروان هي ثاني مدينة عربية تبنى في قارة أفريقيا بعد الفسطاط في مصر وأول مدينة إسلامية تأسست في المغرب العربي وهي حاليا رابع أكبر المدن التونسية بعد العاصمة وكانت طوال تاريخها واحدة من المراكز الثقافية الهامة وقاعدة أساسية لنشر الإسلام في المنطقة ، ويرجع تاريخها إلى عام 50 هـ / 670 م. عندما قرر الخليفة معاوية بن أبي سفيان فصل ولاية إفريقية عن ولاية مصر وعين عليها واحدا من قادة الفتوحات المعروفين وهو التابعي الجليل عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري ..

ونتيجة لسابق معرفته بطبيعة المنطقة وقبائلها رأى عقبة أن يؤسس مدينة لتكون عاصمة لهذه الولاية الناشئة فتكون رباطا للدعاة والمجاهدين معا وقال لأصحابه ( فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر) ، واختار موضعها في موقع متوسط بين البحر والجبل بحيث تكون في مأمن من أي تهديدات وفي نفس الوقت قريبة منهما معا وذلك في أرض رملية سبخة مستوية كثيرة الشجر في بطن الوادي حيث تصلح مراعيها لإيواء الإبل والخيول فتظل قريبة منهم ..

وشرع في بنائها عام 51 هـ حيث بنى دار الإمارة والمسجد الأعظم المعروف باسم (جامع عقبة) ثم ابتنى الناس الدور والأسواق واستمر البناء أربع سنوات وأطلق عليها اسم (القيروان) وهي لفظة فارسية درج العرب على إطلاقها على القوافل العسكرية ومنها سار عقبة حتى وصل إلى طنجة ، وعندما تم البناء دار حولها عقبة وهو يدعو قائلا (اللهم املأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك وأعز بها الإسلام) فصارت مركز الدعوة الإسلامية في أفريقيا ..

ولى عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز الفقيه إسماعيل بن أبي المهاجر وأوفد معه عشرة من التابعين لنشر الإسلام ثم سكنها أعلام الفقه المالكي مثل سحنون بن سعيد وأسد بن الفرات وأبي زيد القيرواني ، وفي عهد الأغالبة أنشأ فيها إبراهيم بن الأغلب التميمي مكتبة رقادة وكانت معنية بعلوم الفلك والطب والهندسة والنبات ورأسها أبو اليسر الشيباني عالم الرياضيات كما ازدهرت المدينة في عهد المعز بن باديس الصنهاجي وظلت طوال ستة قرون هي العاصمة السياسية والعلمية والدعوية للمغرب العربي ..

المهدية .. مدينة عبيد الله المهدي

المهدية هي ثانية العواصم التاريخية في تونس بعد القيروان وتنسب إلى عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية وتقع على الساحل الشرقي جنوبي تونس وشرقي القيروان ويطلق عليها المدينة ذات الهلالين وهي عبارة عن برزخ ممتد داخل البحر (شبه جزيرة) يحيط بها البحر من ثلاث جهات وهي عاصمة ولاية المهدية حاليا ، وكان المهدي قد اختار هذا الموضع لبناء عاصمة لدولته الناشئة التي شملت المغرب العربي كله وأنشأ فيها المسجد الأعظم وقصرا له ولولي عهد القائم بأمر الله ودارا لصناعة السفن..

وأدار حول المدينة سورا كبيرا من ناحية البر له بوابة مركزية واحدة أطلق عليها في زمنها باب الفتوح وباب زويلة وتعرف حاليا باسم (السقيفة الكحلة) حيث كانت تمثل البرج الرئيسي للسور وفي نفس الوقت المدخل الأساسي للمدينة برا ومنه يخرج ممر مغطى يؤدي مباشرة إلى الأسواق ومساكن الأهالي .. ويفصل ذلك المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه خلاصة تاريخ تونس فيقول (المهدية مدينة جليل قدرها شهير في قواعد الإسلام ذكرها وهي من بناء عبيد الله المهدي أول خلفاء العبيديين وإليه تنتسب ..

وكان ابتداء بنائه لها سنة 303 هـ. / 915 م. وجعلها دار مملكته وأول ما ابتنى منها سورها الغربي الذي فيه أبوابها ثم أمر بحفر مرسى المدينة وكان حجرا صلدا فنقره نقرا وجعله حصنا لمراكبه الحربية وأقام على فم هذا المرسى سلسلة من حديد رفع أحد طرفيها عند دخول السفن ثم تعاد كما كانت تحصينا للمرسى من دخول مراكب الروم وابتنى دار الصناعة وهي من عجائب الدنيا ثم شرع في حفر الأهراء بداخل المدينة وبنى الجباب والمصانع واختزن الأهراء بالطعام وملا الجباب (جمع جب) بالماء ..

وكان اتساع المهدية في أول بناءها من الجوف إلى القبلة قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عند ذلك فردم من البحر مقدارها وأدخله في المدينة فاتسعت والجامع الأعظم الآن والدار المعروفة في القديم بدار المحاسبات من ما من البحر وابتنى لسائر الناس مدينة أخرى تسمى زويلة وهي إحدى المهديتين وبينهما قدر غلوة سهم وجعل الأسواق والفنادق فيها وأدار بها خندق متسعة تجتمع بها الأمطار فكانت كالربض لمدينة المهدية وكان بخارجها الحمى المعروفة بحمى زويلة وكان كله جنات وبساتين بسائر الثمار وأنواع الفاكهة) ..

صفاقس .. مدينة القاضي علي بن أسلم البكري

في عام 848 م. قرر أمير الأغالبة أبو العباس محمد بن الأغلب التميمي تكليف القاضي علي بن أسلم البكري الوائلي (نسبة لقبيلة بكر بن وائل) بتولي الحكم والقضاء في بلدة جبنيانة القريبة من الساحل وهو من تلاميذ قاضي المالكية بالقيروان الإمام عبد السلام بن حبيب التنوخي المعروف بلقب سحنون ، وبعد أن قضى فيها عاما كاملا دارت المشاورات بينه وبين ابن الأغلب لإنشاء مدينة جديدة في منطقة الساحل الجنوبي والتي كانت خالية من المدن وتتعرض دوما لهجمات الروم البحرية ..

وكان الأغالبة قد أقاموا عشرة أبراج على طول الساحل لمواجهة هذه التهديدات فوقع اختيار القاضي على واحدة من هذه القلاع وقام بتحويلها إلى مدينة حيث بدأ ببناء سور بالطّوب والطّين طوله 600 متر وعرضه 400 متر ، وجعل الحصن القديم في أحد أركانه فكان ذلك سور مدينة صفاقس كما بنى جامعا في مركز المدينة الوليدة (الجامع الكبير) وقد تمّ كلّ ذلك في سنة 849 م. حيث استمر القاضي علي بن أسلم على ولايتها طوال أربعين سنة وعرف بالعدل والحكمة وحسن التدبير ..

وقد جدد السور والجامع بعد عشر سنوات في عهد الأمير أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب وبنيا بالكلس بدلا من الطّوب وأطلق على البرج القديم اسم المحرس أو صفاقس باللهجة المحلية وعرف باسم قصبة صفاقس حيث تشكل مع كل من برج النار وبرج القصر وبرج السمراء زوايا الأسوار الأربعة وفي السور عدد من الأبواب من أهمها باب الجبلي وباب البحر وباب الديوان وباب القصبة وخلال سنوات معدودة اتسعت المدينة ونشأت لها ضواحي خارج السور وازدهرت فيها التجارة البحرية ..

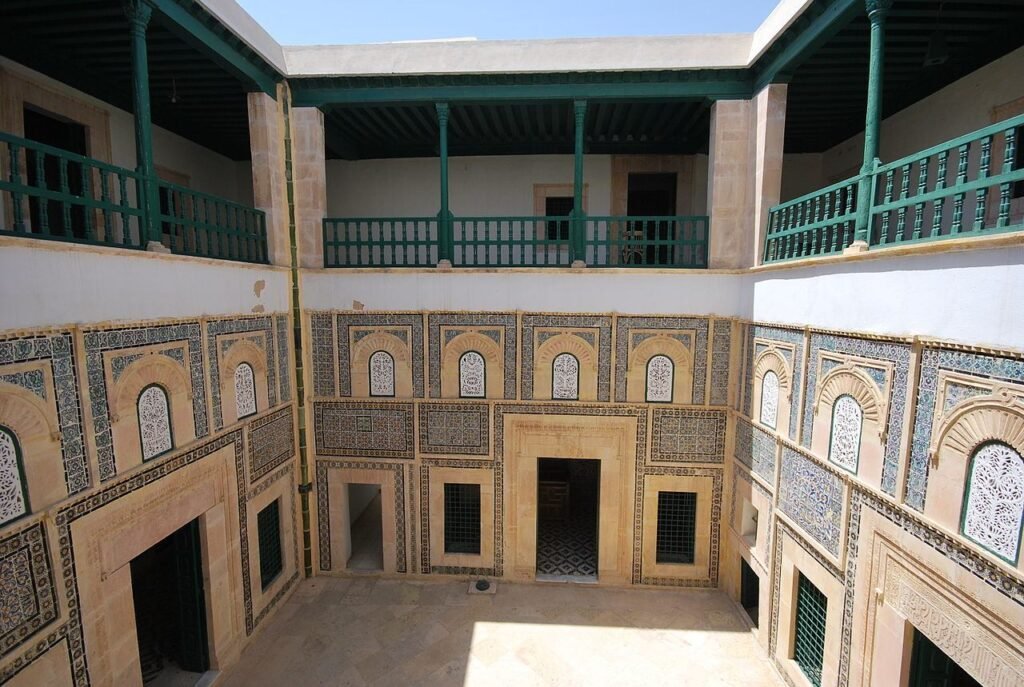

زاد عمرانها في عهد الصنهاجيين ثم تمتعت باستقلال نسبي عن القيروان بعد هجرات عرب بني هلال لكنها في عام 1148 م. تعرضت للغزو من قبل النورمانديين الصليبيين في صقلية واستمرت المقاومة الشرسة مدة ثماني سنوات بزعامة الشيخ الشهيد أبي الحسن الفرياني حتى قام الموحدون بتحريرها وانضمت لدولتهم ، وفي عهد الدولة الحفصية بلغت المدينة أوج عظمتها خاصة بعد هجرات الموريسكيين من الأندلس فأنشأوا حي نهج الأندلس وأضافوا للمدينة طابعهم الثقافي والفني المميز ..

المدن الأندلسية في الوطن العربي

استقبلت الدول العربية في شمال أفريقيا سيلا من المهاجرين الأندلسيين من عرب وبربر ويهود على فترات متعاقبة حيث نزلوا في مختلف البلدان وأسسوا أحياء خاصة بهم في عدد من المدن القائمة خاصة تلك التي كانت لها صلات بالأندلس مثل فاس التي تشكلت عند تأسيسها من عدوتين عدوة القرويين (القادمين من القيروان) وعدوة الأندلسيين وكذلك مدينة وهران التي بناها التجار والبحارة الأندلسيون في عصر إمارة قرطبة الأموية لكن الأهم من ذلك أنهم أسسوا مدنا جديدة فساهموا في العمران البشري في تلك البلاد ..

في عام 1471 م. قام مولاي الفقيه أبو الحسن بن جمعة بتخطيط مدينة شفشاون لإيواء مسلمي الأندلس الهاربين من البطش ثم بنى الأمير أبو الحسن علي بن راشد بجوارها قلعة كبيرة لتكون مقرا للدفاع عن المغرب ضد البرتغاليين الذي قاموا بغزو طنجة وسبتة ثم قام محمد بن علي بن راشد ببناء المسجد الأعظم ، وفي عام 1492 م. تأسست مدينة تطاون على يد سيدي علي المنظري الغرناطي وهو من أعيان الأندلس حيث قاد جموع المهاجرين إلى عدوة المغرب وسكن بالمنطقة بإذن من صهره علي بن راشد حاكم شفشاون ..

وفي المغرب الأوسط نزل الأندلسيون في مدنها الكبرى مثل الجزائر وتلمسان كما أسسوا مدينة البليدة في عام 1535 م. على يد سيدي أحمد بن يوسف الأندلسي المعروف بلقب الكبير وقد أطلق عليها في البداية الوريدة (تصغير الوردة) حيث كانت في منطقة بساتين لكن عرفت باسم البليدة (تصغير البلدة) ، وقد عرف عن الأندلسيين دوما تصغير الأسماء ومن ذلك مدينة القليعة (تصغير القلعة) التي بناها حسن باشا بن خير الدين بربروسا في عام 1550 م. غرب مدينة الجزائر بالقرب من تيبازة وذلك لاستيعاب مزيد من الأندلسيين ..

وفي تونس تأسست في عام 1609 م. عدة مدن وقرى أندلسية مثل مدينة تستور التي بنى فيها السيد محمد تغرينو الجامع الكبير في عام 1630 م. وكانت تقع بجوار أطلال قرية تيكيلا الفينيقية القديمة ، ومدينة سليمان نسبة للسيد أبي سليمان الأندلسي ، ومدينة زغوان حيث رباط المتصوفة وملجأ العُبّاد والزّهاد من شيوخ الأندلس أمثال الحاج علي كاطالينة ومحمد قرمطّو والقسطلي ومدينة مجاز الباب في الشرق .. وفي ذلك يقول ابن أبي دينار عن أحداث عام 1016 ـ 1017 هـ الموافق عام 1609 م. :

” وفي هذه السنة جاءت جماعة الأندلس من بلاد النصارى نفاهم صاحب إسبانيا وكانوا خلقا كثيرا فأوسع لهم عثمان داي في البلاد وفرّق ضعفاءهم على الناس وأذن لهم أن يعمّروا حيث شاؤوا فاشتروا الهناشر وبنوا فيها واتّسعوا في البلاد فعمرت بهم واستوطنوا في عدة أماكن ، ومن بلدانهم المشهورة سليمان وبلّي وقرنبالية وتركي والجديّدة وزغوان وطبربة وقريش الواد ومجاز الباب والسلوقية وتستور وهي أعظم بلدانهم وأحضرها والعالية والقلعة وغير ذلك بحيث يكون عدّتها أزيد من عشرين بلدا فصار لهم مدن عظيمة ” ..

وفي مصر نزل العدد الأكبر من الأندلسيين بالإسكندرية شمالي سور المدينة حيث لا يمكن استيعابهم داخلها وكانت تلك المنطقة عبارة عن طرح بحر ترسب في العصر الفاطمي حول الجسر الواصل بين الإسكندرية وجزيرة فاروس وكانت خالية من السكان بسبب وقوعها خارج السور حيث يتعذر حمايتها ليلا برا وبحرا .. ولم يكن فيها إلا القلعة التي بناها السلطان قايتباي على أنقاض الفنار القديم الذي تهدم في زلزال القرن الثالث عشر بالإضافة إلى مقابر عدد من الأولياء الصالحين مثل المرسي والقباري والشاطبي والعدوي ..

وقد سمحت السلطات العثمانية للأندلسيين المهاجرين من أصحاب الأموال بتعمير المنطقة وإقامة ميناء وأسواق للتبادل التجاري مع مواني البحر المتوسط مما شجعهم على السكن فيها فأنشأوا خمسة حارات جديدة هي السيالة والمغاربة والبلقطري والشمرلي والنجع البحري وأطلقوا عليها اسم الجزيرة الخضراء تيمنا بموطنهم الأصلي في الأندلس لكن أهل الإسكندرية (من أهل الحارات الأربع القديمة داخل السور) أطلقوا عليها اسم (بحري) وهي الأن مناطق المنشية والجمرك والأنفوشي ورأس التين ..